基于马尔可夫转移概率的外来常住人口居住需求预测

何芳 高智骏

摘? 要: 住房供需矛盾的根本问题在于住房需求规模和需求结构如何。本文分析了外来常住人口的居住现状与居留意愿二者联动下对外来常住人口居住需求的影响,并利用灰色模型和马尔可夫(Morkov)转移概率的组合法对大城市外来常住人口的居住需求规模进行预测。通过Logistic模型分析发现,大城市外来常住人口的居住现状质量与居住需求成反比,居留意愿与居住需求成正比,通过灰色模型和Morkov转移概率矩阵方法预测得出一线城市外来常住人口的居住需求呈现上升趋势,2017年到2022年期间,总居住需求从1241万上升到1352万平方米,其中其他住房、政府提供住房和自购住房的居住需求逐年上升,租住私房的居住需求逐年下降。租住私房的居住需求最大,占比60%左右。外来务工人员的总居住需求下降,青年人员和引进人才的总居住需求上升,对比2017年四大城市外来常住人口的住宅供给与居住需求,得出目前四大城市的居住供给已超过居住需求。

关键词: 外来常住人口;居住需求;居住现状;Morkov转移概率

一、引? ?言

居住问题自古以来是民生的重大问题,关系千家万户的基本生活保障。近年来,“房子、房价”是全社会持续关注的热点,牵动着几亿人的神经。党和中央政府高度重视人民的居住问题,不断采取新举措,以让人民安居乐业。在2008年国务院政府工作报告中,首次提出“抓紧建设住房保障体系”这一政策目标,并进一步要求积极改善农民工居住条件。此后在连续三年的政府工作报告中,又强调要深化城镇住房制度改革,着力解决好进城务工人员的居住困难问题,满足居民多层次住房需求。2016年底,习近平总书记指出:“要准确把握住房的居住属性,以满足新市民住房需求为主要出发点,建立购租并举的住房制度,以市场为主满足人民多层次居住需求。”党的十九大报告中更是明确提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”居住定位。可见,城市低收入和外来人口的住房问题已经成为社会的一个重要问题。当前,我国的住房市场结构存在较为明显的弊端,一方面诸多城市存在着大量的空置房,表明过去一段时期居民投机炒房的现象大量存在,而炒房导致城市房价和房租不断飙升,严重降低了居民的生活质量,甚至抑制了社会创新[1],另一方面大量城市人口尤其是外来常住人口的居住条件较为苛刻,这些群体无力购房以及无法承担高房租,只能选择租住在基础设施简陋、离市区远的城市边缘[2]。这说明我国现阶段城市的住房市场存在着资源错配现象。为此,要真正解决居住需求与居住供给之间的矛盾,就要对城市居住需求数量和居住供给数量进行测算,分析供需缺口的结构性问题。本文主要关注需求侧居住,由于外来常住人口是居住矛盾和重点解决的主体,因此本文以外来常住人口作为研究对象。

宏观概念上,居住需求是指在一定时期内人们愿意并有能力购买或承租住宅进行居住的数量,而微观概念上,居住需求可以看作一定时期内个人愿意并有能力购买或承租住宅的概率。由此定义可见,个人的居住需求包含两个条件和一个结果,两个条件分别是能力和意愿,一个结果是购房或租房概率。能力是经济收入条件的体现,外来常住人口的经济收入参差不齐,因此也决定了其购房或租房的概率有高有低;意愿则代表其购房或租房的主观倾向,包含两个层次,第一是改善性意愿,即居住条件差的人向好的居住条件转变的概率,第二是城市居留意愿,即居留意愿高的有更高的购房或租房概率。由此可见,经济收入、居住现状和居留意愿三者将共同决定居民的居住需求。由于本地户籍人口拥有自购住房概率高、离开概率低,因此其居住需求较容易预测,而外来常住人口流动性强、居留意愿不稳定,一旦城市经济发展形势不佳或所在行业衰退就会选择离开,因此,外来常住人口居住需求量的波动是城市未来居住需求的主要变动部分。而对于城市,盲目加大外来常住人口的保障性住房建设和开发也会导致社会资源错配,如只关注现有城市没有自购住房的外来常住人口数量而不考虑其未来收入增长趋势、去留概率,会导致预测结果和决策的不准确。因此,科学、合理地预测外来常住人口居住需求量和需求结构,有助于提升城市住宅资源的有效配置,减少重复性建设,同时能优化城市人口结构,提高人力资本质量。

目前学术上对于居住需求的分析较少涉猎,只有很少的文献关注了流动人口居住需求意愿的影响因素[3][4]和保障性住房需求量预测[5][6]两个方面。但是,第一个方面的研究者仅考虑了流动人口的个体特征、城市融合度等因素,未分析居住现状、居留意愿等要素对居住需求的影响,第二个方面的研究者则只从总量的角度展开预测,将全部流动人口的居住需求落脚点定为保障性住房,未考虑到不同类型流动人口的居住需求性质以及市场住房供给在预判需求量规模、化解居住供需矛盾上的作用。本文认为,当前城市在解决外来常住人口的居住问题上,不能盲目推进保障性住房建设,而要结合房地产市场和租赁市场的供给侧,同时考虑不同流动人口所形成的需求结构,如部分外来常住人口未来一段时期内的居住需求是租房,一部分未来的居住需求是购房,低收入群体可能是期望政府提供住房,以及不同类型外来人口居住需求的转变概率等,因此,要充分掌握目前状态下不同类型外来常住人口的经济能力、居住条件和居留意愿,才能准确测算出未来城市外来常住人口真正的居住需求规模,促进地方政府更加精准调控住房市场。

综合以上分析,本文以“北上广深”四个一线大城市为例,对外来常住人口的居住需求展开系统性研究。首先分析外来常住人口居住现状与居留意愿二者联动下对外来常住人口居住需求的影响机制,其次建立模型判断居住现状、居留意愿结合对外来常住人口居住需求选择的影响程度,最后通过灰色模型预测和马尔可夫(Morkov)转移概率的组合法,对大城市外来常住人口的居住需求规模进行预测。

二、文献回顾

1.外来常住人口居住需求意愿的研究

目前关于居住需求的研究,主要以调查数据来分析哪些因素会制约居民的居住需求。Lee & Trost分析发现个人特质、家庭背景、地区因素和住房相对价格都会影响流动人口的居住需求量[7]。Green & Hendershott认为在各因素中,收入、婚姻状况和教育是影响人们购房意愿的主要影响因素[8]。赵晔琴调查发现,农民工群体对城市居住的需求度在提升,78.20%的外来人员表示愿意租政府提供的住房,48.94%认为需要当地政府提供住房帮助,42.57%希望政府能为外来人口提供住房,29.74%希望政府能够给予外来人口适当的租房津贴,25.95%希望政府规范租房市场,调控租房价格[10]。罗吉等对武汉市人口的调查发现,市籍和非市籍人口的居住需求存在明显差异,市籍低收入群体大部分自身拥有城市住房,拥有一套条件改善的产权住房成为其首选;而流动性较大的非市籍低收入人口,与工作地相匹配的可支付租房成为其首选[11]。路征等研究发现,49.8%的外来务工人员通过市场租房解决居住问题,对公租房有强烈的需求意愿。收入水平更高的人群倾向于购买住房來解决居住问题,对公租房的需求意愿相对较弱[12]。孙聪等实证分析发现,农民工群体对居住面积的需求较低,但是如果社会融合度提高,农民工愿意支付更高的住房租金用于增加居住面积。农民工居住需求的收入弹性远低于城市居民,这是由于收入虽有提高但仍然无法购买城市住房,而面积增大对于农民工边际效用不明显[13]。

2.城市低收入群体居住需求数量预测的研究

还没有文献针对流动人口或外来常住人口的居住需求数量进行预测,但已有部分学者采用一些统计方法进行了低收入群体居住需求(保障房)的数量预测,并分析供需缺口。Goh利用人口规模、储蓄额、失业率和住房投资规模等变量进行多元回归分析,预测了新加坡的居住需求数量[14]。Hyunseok Yang从长期收入和房屋价格入手,采用M-W模型对韩国的公共租赁房需求量进行了预测[15],而Kyung-hwan Kim从住房结构以及商品房价格两方面对韩国的保障房需求量进行了研究[16]。国内对于低收入群体保障房居住需求数量预测的研究逐渐增多,但在方法和研究对象(主要是低收入群体)上较为单一。大多数学者采用灰色预测法或“直接总人数×人均居住面积×保障比例”公式进行推算,彭秀明预测了2015年上海市低收入群体经济适用房的需求数量为6333.01万平方米,该数据表明相对于3000万平方米的供给,供需缺口较大[17]。夏晓昀以2005-2009年江苏省各年的城市居民人均居住面积、人口总数为原始资料,通过灰色GM(1,1)模型,预测出2011-2016年的廉租住房需求总量和供给量二者缺口较大[18]。张淑萍等预测得出“十二五”期间厦门市保障性住房总需求量为687.77万平方米,并分别给出了保障性租赁房、经济适用房、保障性商品房的需求量,但未分析是否满足低收入群体的需要[19]。陈春林和任远分析得出上海市未来的居住需求主要来自于常住流动人口,而这部分人口的居住需求主要是租赁、集体式公寓(外来务工)以及低档小户型住宅(外来青年)为主。通过人均住房面积和一户一套房的标准测算,2015年常住流动人口居住需求为482万套,折合20659万平方米[20]。在采用其他方法上,卢媛等拟合2004-2010年北京居民人均可支配收入分布函数族,求得保障性住房的需求数量[21]。龚骏超预测得到“十三五”期间江苏省经济适用房的需求规模,同时利用神经网络模型预测得到同期的供给量,发现供求差距很大[22]。陈立文和王迎利用蛙跳算法和GM、SVM组合模型,对河北省“十三五”规划期间保障性住房建筑面积的累计需求总量进行了预测[23]。

从以上文献可以看出,尽管国内外学者开始关注流动人口的居住需求问题,但很少涉及居住现状、居留意愿与居住需求之间的关系讨论。与本地户籍人口不同,外来常住人口存在收入低、流动性强、居住改变意愿低的特点,前面分析也表明,经济收入、居住现状与居留意愿三个因素决定了外来人口的居住需求,因此这三个因素应被纳入到分析范围。此外,在居住需求规模的预测上,目前研究也存在三个明显的缺陷,一是均采用了宏观指标进行预测,二是未考虑动态性,只考虑当期居住供需数量缺口,三是预测对象为保障性住房,将全体居民的居住需求落脚点定为保障性住房需求,显然未考虑到不同微观个体居住需求结构的差异性。由上面文献综述可以看出,农民工、青年人员、本外地户籍等不同群体拥有不同的居住需求,因此总量而非结构的预测容易导致结果不准确,也无法根据预测结果精准化解外来常住人口的居住需求问题。为此,与以往文献不同,本文主要从微观数据出发,分析外来常住人口居住现状、居留意愿对居住需求的影响,在此基础上,进一步利用马尔可夫转移概率矩阵,对外来务工人员、青年人员、引进人才在租房、政府提供住房、自购住房等居住性质下的居住需求数量进行预测,得出不同类型外来常住人口的居住需求规模,为地方政府的住宅政策提供调控依据。

三、外来常住人口居住现状、居留意愿对居住需求的影响

1.影响机制与研究假设

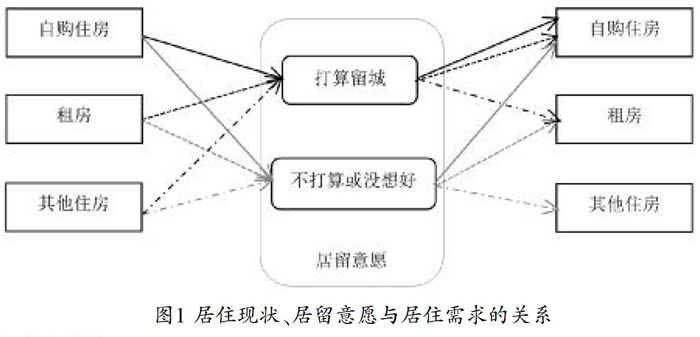

对于居住类型,一线城市的高房价决定了更多外来常住人口以租房为主,统计资料显示,有三分之二的外来常住人口是租房的,自购住房的只占21%。但是,不同居住类型的外来常住人口在未来有不同的居住需求,一般说,自购住房或自建房的外来人口其进一步变为租房的可能性较低(相当于降低居住质量),同时大城市的高房价水平又制约了其改善型需求,因此这类外来常住人口实际的居住需求较低。而对于租房、单位提供住房以及在就业场所、借助房居住的外来常住人口,则有较强的改善动机,相对来说其向更好的居住环境变动的可能性更高,如单位房、就业场所的居住支出可能低于租房,但后者的居住质量相对高一些,因此一些青年群体宁愿承担更高的居住成本,也会逐渐过渡到更好的居住条件,因而这类外来常住人口有更高的居住需求。基于此,提出第一个假设:

H1:居住现状质量的高低与外来常住人口的居住需求成反比

对于居留意愿,显然在客观条件允许和不受限制下,绝大多数外来常住人口都希望能在大城市定居,毕竟大城市不仅拥有最好的社会资源(教育、医疗、交通等),而且有更好的经济收入。但现实中高房价、高房价收入比对外来常住人口的居住形成了较强的制约,在客观条件下外来常住人口会在去与留之间进行选择。一方面本身的居住现状会影响外来常住人口的居留意愿,如自购住房的外来人口无论是自住还是投资,都会有较高的留城意愿;而租房、住单位房的外来人口可能在“流动状态”上不稳定,同时其离城负担更轻,一旦其认为改善住房的希望变小,就会产生离开的动机,因此普遍有更低的留城意愿,这也体现了中国的“住有所居,居有所安”的传统思维。另一方面,居留意愿也会影响居住需求,居留意愿高的外来常住人口会尽力去改善居住现状,有更高的居住需求,相反,居留意愿低的外来常住人口则可能徘徊不定,随时可能离开,因此居住需求相对较低。基于此,提出第二个假设:

H2:居留意愿与外来常住人口的居住需求成正比

然而,现实中居民居住需求的抉择实际上是多重因素共同作用的结果。前面也提到,经济收入、居住现状和居留意愿共同决定外来常住人口的居住需求。为此,本文进一步考虑居住现状与居留意愿结合对居住需求的影响。对于居住现状,总体上可以分为购房、政府提供住房、租房、其他(包括单位提供住房、就业场所等)四种。居留意愿可分为打算留城、没想好、不打算留城三种。居住需求的表现方式与居住现状相同。当外来常住人口的居留意愿是没想好或不打算留城时(低居留意愿),其住房改善动机很低,无论是自购住房、租房还是其他住房,一般近期都倾向于维持现有居住状态{1};当外来人口的居留意愿是打算留城时(高居留意愿),自购住房的外来人口会维持现状,而租房、其他住房、政府提供住房的外來常住人口,主观上有可能选择更高级的居住状态,即有更高的居住需求。如租房者的居住需求,可能是购房、单位住房或其他住房者的居住需求,可能是租房或购房。因此,经济收入决定了其最终的满足居住需求的能力,而居住现状与居留意愿决定了其最终的居住需求意愿和方向。基于此,提出假设:

H3:居留意愿低的外来常住人口,有最低的居住需求;居留意愿高的外来常住人口,其中居住质量较高的有较低的居住需求,而居住质量较低的有较高的居住需求

图1 居住现状、居留意愿与居住需求的关系

2.实证分析及结果

(1)数据、模型与变量

本文以北京、上海、广州和深圳四个“一线城市”作为研究对象,对大城市外来常住人口的居住现状、居留意愿与居住需求的关系进行分析。数据主要来源于国家卫计委的2016年和2017年《中国流动人口动态监测调查》。中国流动人口动态监测是目前针对全国流动人口调查的样本量最大、调查内容最多的一项微观调查,内容涵盖了家庭成员基本情况、流动趋势和居留意愿、就业特征等六个方面。本文选取流入四大城市,外地户籍(非本地户籍)且居住满6个月以上(按外来常住人口的定义要求,2016年调查在7月份进行,为此剔除2016年流入四个城市的样本)的外来流动人口作为城市外来常住人口。经整理,得到2016年有效的样本数量为16989人,其中北上广深分别是6651人、6735人、1790人和1813人。由于2017年流动人口动态监测调查采取了部分跟踪和部分不跟踪调查的方式,因此将这部分样本匹配到2017年总样本中,只保留跟踪的调查样本,最终得到样本数为10645人,由于分城市下广州市和深圳市样本量较少,因此本文不考虑分城市进行假设验证。

为检验居住现状、居留意愿对居住需求的影响,笔者建立了计量模型进行分析。对于居住现状,采用居住类型指标代理。原始问卷中外来流动人口居住类型包括租住私房等十种类型,本文将其进一步划分为自购住房(包括自建房)、政府提供住房(包括政府提供廉价房或公租房)、租房(包括租住私房和租住单位住房)、其他四种类型,并认为这四种居住类型给予外来人口的舒适度依次递减,分别赋值4、3、2、1。对于居留意愿,采用虚拟变量表示,如果“在今后打算在本地长期居住(5年以上)”,则取值1,“没想好”或“不打算”取值0。对于居住需求,采用2017年居住现状与2016年居住现状的差值表示。由于因变量为二元变量,因此采用分类Logistic回归模型进行估计。模型设定为:

其中模型(1)用来检验假设H1和H2,模型(2)用于检验假设H3,即观察居留意愿与居住现状结合对居留意愿的影响。residemand表示外来常住人口居住需求,在2017年与2016年居住类型(转为定量变量)差值的基础上,如果大于0,则取1,代表存在居住需求,如果小于等于0,则取0,代表不存在居住需求。resicurrent表示居住现状,分别用居住类型代理,如果2016年外来常住人口的居住类型为政府提供住房{2}、自购房或自建房(这两类也定义为高居住现状),取值3,如果2016年外来常住人口的居住类型为租住私房,取值2,其余居住类型取值1(租住私房和其他居住类型定义为低居住现状)。resiwill表示外来常住人口居留意愿,如果“在今后打算在本地长期居住(5年以上)”,则取值1,否则取值0。resistatus=resicurrent·resiwill,表示外来常住人口居住现状与居留意愿的结合,当外来常住人口为“低居留意愿(无论高低居住现状)”时,resistatus取值3,当外来常住人口为“高居留意愿高居住现状”时,取值2,当外来常住人口为“高居留意愿低居住现状”时,取值1,理论上值越小,居住需求越大。Xj表示自变量中的个体因素,属于控制变量,包含sex性别(1男0女)、age年龄、edu學历(未上学=6,小学=5,初中=4,高中/中专=3,大学专科=2,大学本科=1,研究生=0)、marriage婚姻状态(1在婚0其他)、flowtime来本地时长(月数)、flowrange流动范围(1跨省跨境0跨市)、lnincome月收入水平(取自然对数)、profession就业类型[一般职业人员(含其他)=3,经商人员=2,专业技术人员=1,体制内人员=0]、status就业身份(1雇主0其他)。?着表示残差。模型(1)考察了单独的居住现状与居留意愿对居住需求的影响,模型(2)考察了居住现状与居留意愿结合对居住需求的影响。

(2)估计结果及分析

表1显示了一线城市外来常住人口单独的居住现状、居留意愿对居住需求影响的Logistic模型回归结果,模型以不存在居住需求(即前后两年居住现状不变)作为参照组。首先观察整体样本下的结果,模型具备较好的拟合优度,其中-2log likelihood=2238,卡方统计量值为938.17,对应的显著性概率为0。从表中结果看到,其他租房(包括租住单位房、就业场所等)外来常住人口的居住需求是自购住房(含自建房、政府提供住房)外来常住人口居住需求的1854倍,而租住私房外来常住人口的居住需求是自购住房外来常住人口居住需求的583倍,由此可见高居住现状人口的居住需求更低,低居住现状人口的居住需求更高,二者呈现负相关关系。高居留意愿人口的居住需求是低居留意愿人口居住需求的1/exp(-0.505)=1.658倍,可见居留意愿越高,居住需求越大,二者呈现正相关关系。各控制变量中,男性、在婚、流入本地时间越久、无其他购房、收入越高和职业为体制内人员人口具有更高的居住需求。进一步将外来常住人口划分为外来务工人员、青年人员和引进人才三类{3},估计结果见后六列。可以看到,在外来务工人员和青年人员样本中,居住现状和居留意愿两个变量的系数符号和显著性与整体样本下一致,说明居住现状对居住需求有负影响,居留意愿对居住需求有正影响。而在引进人才样本中,居住现状与居留意愿均不显著,说明引进人才的居住需求与居住现状、居留意愿不存在明显关联。对此,笔者认为,其原因在于:一方面,可能是样本量过少;另一方面,引进单位一般为引进人员提供住房,即使部分引进人才需要自己解决居住问题,单位也会给予住房补贴或提供一笔购房安置款,因此其居住需求极低。由上述分析可得,前面提出的假设H1和H2是成立的。

表1 居住现状、居留意愿对居住需求的影响

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%概率下统计显著

表2显示了外来常住人口居住现状与居留意愿结合对居住需求影响的回归估计结果,其中考虑到低居留意愿的外来常住人口普遍具有很低的居住现状转变概率,因此将二者的结合分为三类,分别是高居留意愿低居住现状(取值1)、高居留意愿高居住现状(取值2)、低居留意愿(取值3),同时以低居留意愿作为参照。从表中看到,在整体样本下,“高居留意愿低居住现状”外来常住人口的居住需求是低居留意愿外来常住人口居住需求的1.971倍,而“高居留意愿高居住现状”外来常住人口的居住需求小于低居留意愿的居住需求,后者是前者的1/exp(-4.468)=87倍,由此可见“高居留意愿低居住现状”外来常住人口的居住需求最高,而“高居留意愿高居住现状”外来常住人口的居住需求最低。引入控制变量后,仍然是男性、在婚、流入本地时间越久、无其他购房、收入越高和职业为体制内人员的人口具有更高的居住需求。分不同类型外来常住人口看,在外来务工人员和青年人员样本中,仍然是“高居留意愿低居住现状”的外来人口居住需求最高,而“高居留意愿高居住现状”的外来常住人口居住需求最低,与整体样本结论相同。与此同时,在引进人才样本中三组外来常住人口的居住不存在显著差异(系数不限制),显然主要原因是样本量过少。

由表2结果可知,前面提出的假设H3并不完全成立,其中“低居留意愿”外来常住人口的居住需求要高于“高居留意愿高居住现状”外来常住人口的居住需求。对此笔者认为,对于“高居留意愿高居住现状”的外来人口来说,一方面已有较高的居住条件,同时受一线城市高房价制约,因此尽管仍然留在城市,但其改善性购房的可能性较低;相反,“低居留意愿”的外来常住人口尽管有较大的离开可能性,但由于短期内居住环境、工作变动等原因也可能会选择换房,因此相对来说其居住需求更高。

表2 居住现状与居留意愿结合对居住需求的影响

四、大城市外来常住人口居住需求总量的预测

1.预测方法介绍

目前学术界已对城市保障性住房、商品房的需求量进行了相关的预测,但大多数文献都从宏观的角度,即通过“人口数×保障比例×人均保障面积”这一公式进行分析,如彭秀明用灰色模型预测GM(1,1)预测总人口数量[24],张淑萍等用收入分布函数来确定保障比例等[25],显然这种预测方法含义直观,但精确性有待提高。本文的研究对象是外来常住人口,由于不同外来常住人口的居住偏好、收入水平不同,因此会产生不同的居住需求,在此情况下就要考虑不同外来常住人口居住需求的异质性。为此,外来常住人口的居住需求预测公式可以延伸为:

D=A·Pi·Si? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (3)

其中A表示年度外来常住人口数,Pi表示第i种居住现状的外来常住人口数比例,其中i=1,2,3,4分别表示其他、租房、政府提供住房和自购房(含自建房),Si表示第i种居住现状的外来常住人口的居住需求(可体现为新增居住需求)。

对于(3)式中的外来常住人口数量,采用灰色预测模型GM(1,1)进行预测。对于不同居住现状的外来常住人口居住需求,分别采用新增居住面积和存量居住面积衡量,这样获得的总居住需求也就是总居住面积,可以为政府居住供给提供精准量化的数据。对于不同居住现状的外来常住人口数比例,则采用Markov转移概率进行测算。由于不同居住现状下的外来人口的居住现状会发生改變,因此通过转移概率的变动能比较准确地计算出未来不同居住现状下的外来常住人口分布。

Markov预测模型基于对象从一个状态到另一个状态的转移概率来递推下一步事物的状态和结果,这与本文不同居住类型外来常住人口在收入、居留意愿、居住环境等外部条件制约下的实际居住需求(从某居住现状转向另一居住现状)具有相同的原理。Markov过程分析是一种动态随机数学模型,它是建立在系统“状态”和“状态转移”的概念上的。当确定了一组定量的值时,也就确定了系统某一时刻的行为,并说系统处于某一状态。当系统由某一状态转变为另一状态时,称之为状态转移,一般用转移概率和转移矩阵描述。

设系统状态共有n个,系统由状态i一次转移到状态j的概率为Pij(也称为Markov转移概率),则系统一次转移概率的全体,组成Markov转移矩阵,如下所示:

P=P11? ? P12? ?…? ?P1nP21? ? P22? ?…? ?P2nPn1? ? Pn2? ?…? ?Pnn

如果系统的状态不是经过一次转移,而是经过多次转移,则称为k步转移,记k步转移矩阵为P(k)。由定义可知:

P(k)=P(k-1)·P? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (4)

显然根据代数原理,P(k)=Pk,这表明k步Morkov转移矩阵是一次Morkov转移矩阵的k次方。

如果系统的初始状态(第0期)向量为S(0):

则通过转移矩阵可以计算出k步转移后(或称第k期)的系统状态为:

S(k)=S(0)P11? ? P12? ?…? ?P1nP21? ? P22? ?…? ?P2nPn1? ? Pn2? ?…? ?Pnn? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5)

2.预测结果及分析

(1)外来常住人口数量、转移概率与居住面积

对于外来常住人口的数量,本文采用灰色模型GM(1,1)进行预测,其中预测的元素从5个到10个进行选择,以残差平方和最小作为选取标准,得到当元素个数为7时残差最小,因此最终选取2011年至2017年的外来常住人口数进行预测。与此同时,考虑到每个城市的人口变化趋势不同,因此采用分城市预测最后加总的方法,比将四个城市外来人口数相加再预测要更加准确,因此本文的最终预测方法是:先用每个城市2011-2017年外来常住人口数据预测2018-2022年外来常住人口数,再将四个城市预测数值相加得到外来常住人口总预测数,结果见表3。

表3 一线城市外来常住人口灰色模型预测结果

数据来源:2011-2017年四个城市的外来常住人口数据,分别来自各省市统计年鉴。

对于外来常住人口的居住状态,2016年居住类型的初始分布为[S1,S2,S3,S4]=[0.133675,0.631938,0.005415,0.228972]{4},而2016年到2017年居住状态的转移概率矩阵如表4所示:

表4 居住类型的转移概率矩阵

表5 历年居住类型状态预测比例

由此可以通过式(5)推算出2017-2022年的居住状态,结果见表5。从表5可以看出,在2016年到2022年期间,其他租房和租住私房的居住比例有所下降,而政府提供住房和自购住房的居住比例有所上升,不过租住私房仍然是一线城市外来常住人口的主要居住选择。

对于居住面积,可以用存量居住面积和增量居住面积表示,其中新增居住面积代表了居住需求。从表6可见,外来常住人口中自购住房的平均居住面积最大,其次是租住私房,最小的是其他(包括单位提供住房、就业场所等)。此外,对比2016和2017年,也可看到四个居住类型中,2017年的平均居住面积都有所增长,其中自购住房增长最大,其次是租住私房。本文假定每年外来常住人口各居住类型平均居住面积的增长量(也可以看成需求量)与2017年相等。

表6? 2016年和2017年各居住类型的居住面积

(2)整体及分不同类型外来常住人口预测结果

通过上面设定的外来常住人口数量、居住状态以及居住面积变化水平,可以预测出各年外来常住人口的总居住需求。表7显示了外来常住人口总居住需求预测结果,从表中可见,从2017年到2022年,总居住需求在1241万到1352万平方米,其中其他住房S1、政府提供住房S3和自购住房S4的居住需求逐年上升,而租住私房S2的居住需求逐年下降。但是,租住私房的居住需求仍然是最大的,其次是自购住房。进一步分析,按各城市2017年住宅竣工建筑面积乘以各城市外来常住人口比例,可计算得到2017年四个城市的住宅供给量为1600.5万平方米,这说明目前四个一线城市外来常住人口的居住供给超过了居住需求。这表明实际上并未存在供需不匹配(需大于供)的现象,相反是供给过剩,超过了有效需求。

表7 2017-2022年一线城市外来常住人口新增居住需求预测

单位:万平方米。

表8显示了分城市的外来常住人口居住需求预测结果,从表中可见,在四个一线城市中,北京、广州和深圳三个城市外来常住人口的居住需求呈现上升趋势,而上海的居住需求呈现下降趋势。在四个一线城市中,深圳市的居住需求最高,其次是上海市,最低的是广州市。此外,对比2017年预测居住需求与各城市实际居住供给(住宅竣工面积),可见北京、上海、广州的居住供给均超过居住需求,仅有深圳的居住供给小于居住需求。这也验证了前文提出的“一方面城市存在着大量空置房,另一方面大量外来人口居住条件差、主观居住需求强”的矛盾。

表8 一线城市外来常住人口新增居住需求预测

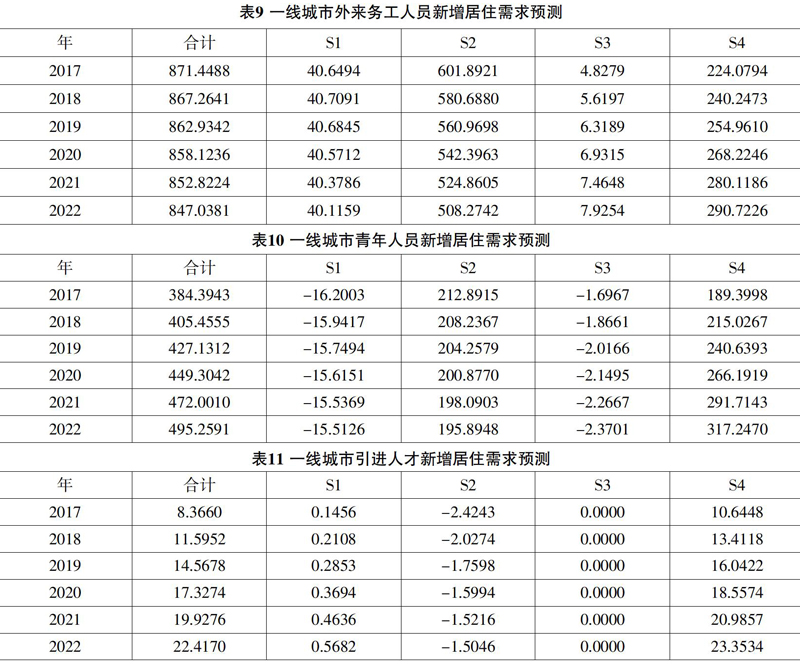

再观察不同类型外来常住人员的居住需求,结果见表9至表11,其中不同类型外来常住人口数量以表3的预测人口总数乘以各自的比例获得,比例在2016年的基础上{5}按2016年和2017年的差值逐年计算。从表8可见,外来务工人员的总居住需求呈现下降趋势,居住需求由871万降至847万平方米,其中低质量居住需求(S1和S2)的下降是主要原因,而政府提供住房和自购住房的居住需求上升。从表10可见,青年人员的总居住需求是上升的,并且贡献主要来自于自购住房,总居住需求由384万升至495万平方米,除自购住房外的居住类型的居住需求都有不同程度的下降,说明对于青年人员来说,自购住房是其最大的城市居住需求。从表11看到,对于引进人才,其总居住需求是上升的,贡献主要来自于自购住房,总居住需求由8.3万升至22.4万平方米,其中其他住房和自购住房的居住需求处于上升趋势,而租住私房的居住需求处于下降趋势,说明对于引进人才,自购住房是最大的城市居住需求。

表9 一线城市外来务工人员新增居住需求预测

表10 一线城市青年人员新增居住需求预测

表11 一线城市引进人才新增居住需求预测

五、结论和启示

近年来,中央高度重视城市住房保障,每年政府都加大了保障房建設力度,同时社会的商品房供给量年年增加。对于城市来说,如今到底是供给过少,还是供需错配,这个问题值得深入思考。此外,外来常住人口具有流动性强的特征,不考虑实际需求地盲目加大住房建设也会导致社会资源的浪费。基于此,本文以“北上广深”四个一线大城市为例,对外来常住人口的居住需求展开系统性研究。首先分析外来常住人口居住现状与居留意愿二者联动下对外来常住人口居住需求的影响机制,其次建立模型判断居住现状、居留意愿对外来常住人口居住需求的影响,最后通过灰色模型预测和马尔可夫转移概率的组合法对大城市外来常住人口的居住需求规模进行预测。通过Logistic模型分析得出结论,大城市外来常住人口的居住现状质量与居住需求成反比,居留意愿与居住需求成正比,同时“高居留意愿低居住现状”外来常住人口的居住需求最高,其次是“低居留意愿”外来常住人口,“高居留意愿高居住现状”外来常住人口的居住需求最低。进一步研究,则通过灰色模型和Morkov转移概率矩阵方法预测得出,一线城市外来常住人口的居住需求呈现上升趋势,2017年到2022年,总居住需求从1241万上升到1352万平方米,其中其他住房、政府提供住房和自购住房的居住需求逐年上升,而租住私房的居住需求逐年下降。租住私房的居住需求仍然是比例较大的,其次是自购住房。分不同类型外来常住人口看,外来务工人员的总居住需求下降,青年人员和引进人才的总居住需求上升。通过对比2017年一线城市外来常住人口的住宅供给与居住需求,发现目前一线城市的居住供给大于居住需求,这表明现阶段大城市存在着“一方面盲目加大住房建设、存在大量空置房,另一方面大量外来人口居住条件差、主观居住需求强”的矛盾问题。

本文的研究内容与研究结论具有一定的现实启示和学术启示,其中现实启示是:地方政府对于增加房地产项目开发应保持谨慎,包括公租房、经济适用房,要充分考虑城市常住人口的居住需求规模,从居住的结构性需求来增加供给,同时要盘活市场闲置房源存量,通过市场手段提高社会住宅资源的配置效率;另外,由于不同城市外来常住人口的人口规模、居住偏好有所差异,因此在住宅建设规模、建设结构上,要因城施策,不能拼固定资产投资、不能拼GDP。学术启示是:相对于其他文献,本文在测算住宅规模方面的一个优势在于采用了微观数据,充分考虑了居住需求动机下的居住状态转移,这样能够使居住需求数量预测更加准确。

注释:

{1} 居民居住现状具有不可逆性(刚性),即居住现状有向好转变或不转变的倾向,而向差转变的概率较低,本文也假定居住现状转差概率为0。

{2} 政府提供住房样本量较少,同时政府提供住房由于低租金或低价,因此看成第一类居住现状。

{3} 结合三类人员的定义、学历、年龄和收入特征,具体的划分方法为:学历为未上过学、小学、初中、高中或中专的划分为外来务工人员;对于引进人才,确定包括三组,即第一,跨境人员且月收入不低于10000元,第二,学历在大专及以上、年龄大于40岁且月收入不低于10000元,第三,学历在大学本科及以上、年龄小于等于40岁且月收入不低于20000元;剩下的划分为青年人员。经过整理,在样本中外来务工人员有7395名,占69.47%,青年人员有3123名,占29.33%,引进人才有127名,占1.19%。

{4} S1表示其他住房,S2表示租住私房,S3表示政府提供住房,S4表示自购住房和自建房。

{5} 2016年外来务工人员、青年人员、引进人才这三类外来常住人口的比例分别是69.03%、29.75%和1.22%,2017年三类外来常住人口的比例分别是67.52%、31.00%、1.48%。

参考文献:

[1] 王文春,荣昭.房价上涨对工业企业创新的抑制影响研究[J].经济学(季刊),2014,(1):465-490.

[2] Zhang Y.,Zheng,S.,Song,Y. and Zhong,Y. The Spillover Effect of Urban Village Removal on Nearby Home Values in Beijing[J]. Growth & Change,2016,47(1) : 9-31

[3][10] 赵晔琴.论农民工纳入城市住房保障体系之困境——基于准公共产品限域的讨论[J].吉林大学社会科学学报,2015,55(6):68-77.

[4][11] 罗吉,黄亚平,赵丽元,陈瞻,张妮娅.城市低收入群体二元居住需求与住房供给研究——基于微观实证调查[J].城市规划,2015,39(3):86-93.

[5][20] 陈春林,任远.适应人口数量和结构变动的刚性住房需求研究——以上海市为例[J].中国房地产,2014,(12):12-23.

[6][23] 陈立文,王迎.保障性住房需求量的组合预测研究——以河北省为例[J].企业经济,2015,(8):146-150.

[7] Lee L. F., Trost R. P. Estimation of Some Limited Dependent Variable Models with Application to Housing Demand[J]. Journal of Econometrics, 1978,8(3) :357-382.

[8] Green, R., Hendershott, P. H. Age, Housing Demand, and Real House Prices[J]. Regional Science & Urban Economics,1996,26(5):465-480.

[12] 路征, 杨宇程, 赵唯奇.城市外来务工人员公租房需求与影响因素分析——基于成都外来务工人员的调查[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2016,17(4):89-95.

[13] 孙聪,宋志达,郑思齐.农民工住房需求特征与城市住房保障体系优化——基于北京市“城中村”調研的研究[J].农业技术经济,2017,(4):16-27.

[14] Goh, B. An Evaluation of the Accuracy of the Multiple Regression Approach in Forecasting Sectoral Construction Demand in Singapore[J]. Construction Management & Economics,1999, 17 (2) :231-241.

[15] Hyunseok Yang.A Study of the Estimation and Forecasting of the Public Rental Housing Demand:Micro Approach Using Household Expenditure Survey[J]. The Journal of Korean Public Policy,2009,11(2):39-68.

[16] Kyung-Hwan Kim, Man Cho.Structural Changes, Housing Price Dynamics and Housing Affordability in Korea[J]. Housing Studies, 2010,25(6):839-856.

[17][24] 彭秀明,吴清.GM(1,1)模型在上海市经济适用房需求量预测中的应用[J].劳动保障世界(理论版),2012,(8):63-65.

[18] 夏晓昀,李放.江苏省廉租住房需求预测研究[J].社会保障研究,2012,(2):86-91.

[19][25] 张淑萍,黄奕辉,李蒙.灰色预测在厦门市保障性住房需求量中的应用[J].武汉理工大学学报,2013,25(2):240-243.

[21] 卢媛,刘黎明.北京市保障性住房供求缺口分析[J].统计与决策,2013,(3):102-105.

[22] 龚骏超.保障性住房供给需求的分析与预测——以江苏省为例[D].南京农业大学,2013.

Forecast of Residential Demand of Foreign Permanent Residents Based on Markov Transfer Probability Estimate

He Fang / Gao Zhijun

Abstract: The fundamental problem of the contradiction between housing supply and demand lies in the scale and structure of housing demand. This paper analyses the influence of residential status and residential willingness of the foreign permanent population on the residential demand of the foreign permanent population, and then uses the combination method of grey model and Markov transfer probability to forecast the residential demand scale of the foreign permanent population in the metropolis.Through the Logistic model analysis, it is found that the quality of residential status of the migrant permanent population in big cities is inversely proportional to the residential demand, and the residential willingness is proportional to the residential demand. The grey model and Morkov transfer probability matrix method are used to predict that the residential demand of the migrant permanent population in the first-tier cities shows an upward trend.From 2017 to 2022, the total residential demand increased from 12.41 million to 13.52 million square meters. The residential demand of other housing, government-provided housing and self-purchased housing increased year by year, while the residential demand of renting private housing decreased year by year. The demand for private housing is the largest, accounting for about 60%.The total residential demand of migrant workers has declined, while the total residential demand of young people and talents has risen. Compared with the residential supply and demand of permanent residents in four major cities in 2017, it is concluded that the residential supply of the four major cities has exceeded the residential demand.

Keywords: Foreign Permanent Population; Residential Demand; Residential Status; Morkov transfer probability

(責任编辑? ?董幼鸿)

本文系国家自然科学基金项目“土地市场对地方融资平台系统性风险传染效应及控制研究——基于复杂网络模型”(71473179)的阶段性成果。

收稿日期:2019-7-15

作者简介:何? ?芳? 女? (1964-? )? 同济大学经济与管理学院教授? 博士生导师

高智骏? 男? (1978-? )? 同济大学经济与管理学院博士研究生