世界大城市人口发展的主要特点与借鉴

尹德挺 卢镱逢

摘要:本文通过对纽约、伦敦、东京、首尔、香港等大城市人口发展脉络的梳理,提炼出世界大城市人口发展的增速特征、流动特征、结构特征、空间分布特征及产业结构偏离度特征等,并分析了世界大城市与北京在人口发展上的共性与差异。同时,以日本东京为例,本文还研究了影响东京城市人口规模变动的主要因素,以期为北京未来人口发展和疏解提供参考信息。

关键词:世界大城市;人口发展;历史比较;北京;宜居之都

随着经济发展水平的提高和城市化进程的推进,北京人口问题逐步凸显:人口规模迅速增长,人口老龄化进一步加深,人口就业结构亟待调整,人口空间分布有待优化。“他山之石,可以攻玉”。基于若干世界大城市人口发展的演变过程,本文试图提炼出其中的关键特点和发展趋势,以期为北京未来人口发展和人口疏解提供借鉴。

本文旨在解决以下两个问题:一是利用纽约、伦敦、东京、首尔、香港等世界大城市的人口数据,归纳其在人口增速、人口年龄结构、人口空间分布、就业结构等方面的发展特点,为北京人口发展找准定位、指明方向;二是通过建模,以日本东京为例,重点研究世界大城市人口规模变动的影响因素,包括人口学因素、经济发展因素及社会文化环境因素的作用。选择东京进行建模的原因有二:第一,东京数据较为丰富且完整,而其他大城市与人口相关的数据相对不足;第二,日本东京和中国北京都是亚洲国家的首都,在城市发展上具有相似性,其结论对研究北京的人口发展有一定的借鉴意义。

本文的数据来源包括:纽约数据来源于美国国家统计局以及《国际大都市与宜居城市研究》;伦敦数据来源于大伦敦管理局以及《国际大都市与宜居城市研究》;东京数据来源于日本和东京市统计局以及《日本国势图绘》;香港数据来源于《近代香港人口试析》以及香港统计年刊;首尔数据来源于韩国国家统计局;北京数据来源于北京市统计局以及全国第六次人口普查资料。一、世界大城市人口发展的八个主要特点

(一)人口增速:阶段性特征明显,十年年均增速逐步收敛且长期低于1%

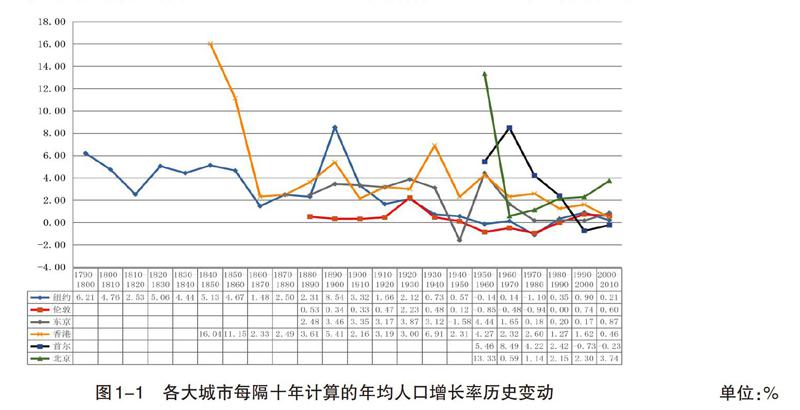

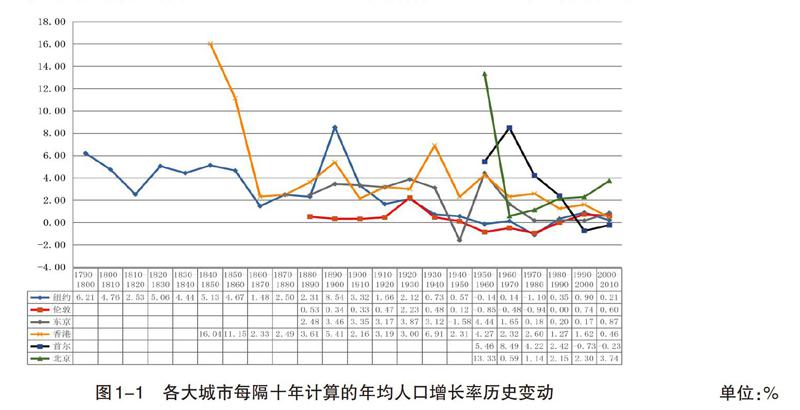

1790-2010年纽约、伦敦、东京、首尔、香港五个世界大城市人口历史数据显示,这些城市的人口增速表现出三个方面的共性(见图1-1):

第一,发展呈现明显阶段性特征,主要分为“前期缓慢一中期加速(快速)一后期平稳”三个阶段。世界大城市人口增速变动的阶段性可能与城市经济发展水平、生育观念转变等因素相关,即城市前期到中期的人口增长主要是受经济的驱动,而后期的平稳发展主要是人们生育观念改变导致生育率降低、城市群分流核心城市的人口等因素综合作用的结果,甚至在中期到后期的过程中,还可能出现人口负增长的现象,这主要是逆城市化造成的。世界大城市人口增速进入后期平稳阶段的时间先后顺序,反映了不同城市人口发展所处的不同阶段,即在这五个世界大城市中,美欧两个城市(纽约和伦敦)人口发展所处的阶段领先于亚洲三个城市(东京、首尔和香港)。

第二,每隔十年的人口年均增速在波动中逐步收敛于1%。这些城市每隔十年计算的人口年均增长率在经历长时期振荡后振幅减小,曲线日益平缓,逐渐收敛于1%。例如,2000-2010年纽约、伦敦、东京、首尔及香港的人口年均增速分别为0.2%、0.6%、0.9%、-0.2%、0.5%,而此阶段北京人口增速为3.7%。

第三,每隔十年的人口年均增速长期稳定地低于1%。例如,纽约和伦敦在1930年以后、东京在1970年以后、首尔在1990年以后、香港在2000年以后十年年均人口增速一直都低于1%,甚至出现过负增长。

与已进人人口发展后期平稳增长阶段的五个世界大城市不同,当前北京人口增速仍处于快速增长的中期发展阶段。自1960年以后,北京市每隔十年的人口年均增速一直在升高,即1960-1970年、1970-1980年、1980-1990年、1990-2000年及2000-2010年的年均增速分别为0.6%、1.1%、2.2%、2.3%和3.7%。在2015-2020年期间,若北京市按世界大城市人口增长率控制在1%以下进行增长,那么到2020年,北京市常住人口规模能控制在2300万以内;若北京市按自身2000-2010年人口增长率3.7%进行增长,那么2020年北京市常住人口规模将突破2600万,两者相差约300万人。

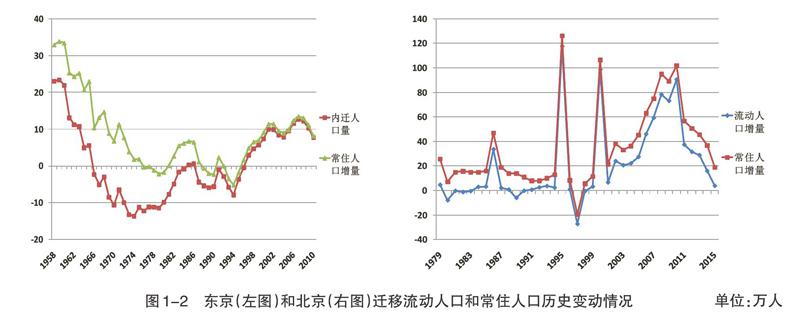

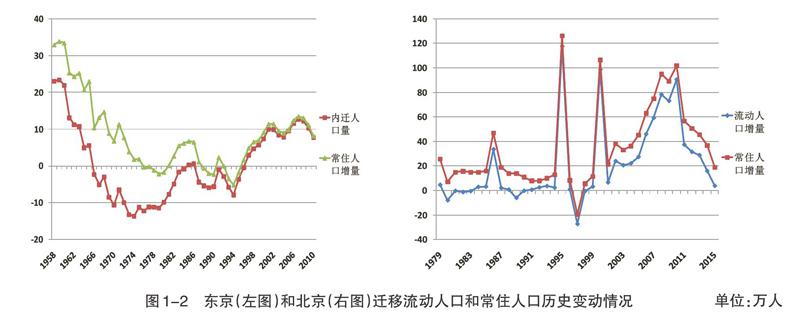

(二)人口流迁:外来人口是大城市人口增长的要因

1958-2010年东京迁移人口和常住人口数据显示,东京内迁人口主要表现出两个特点:第一,城市内迁人口增量与常住人口增量具有高度相关性,特别是1995年以来,内迁人口增量占城市人口规模增量的比重相当大。例如,2000年、2005年和2010年,东京内迁人口增量占常住人口增量的比重分别为82.0%、97.0%和95.2%;第二,近十余年,东京新增内迁人口数量保持相对稳定。2000-2010年,东京每年新增内迁人口数量变动不大,基本维持在10万人左右。最多一年是2007年(12.7万人),最少一年是2000年(7.4万人)。可以说,世界大城市以其发达的经济水平、良好的城市化建设和完善的基础设施对外来人口形成了强大的吸引力,大量涌入的外来人口造成了人口规模的扩张。

北京与东京的人口状况既存在相似性,也存在一些差异。相似之处在于:2000年以来,北京流动人口增量也是构成常住人口增量的主要部分,例如,2000年、2005年和2010年流动人口增量占常住人口增量的比重分别为92.8%、60.7%、88.8%;不同之处在于:2010-2015年以来,北京市每年新增流动人口数量下降很快,2015年新增流动人口3.9万人,不足2010年的1/20。同时,流动人口增量占常住人口增量比重持續降低,2013年、2014年和2015年分别为63.5%、43.5%和20.6%。可见,北京市新增流动人口数量下降的速度要快于东京,这主要是受到调控政策等因素的影响。

(三)人口年龄结构:“老龄化”与“少子化”并存

1990-2010年纽约、伦敦、东京、首尔、北京人口年龄结构数据显示(见表1-1):五个世界大城市均存在人口老龄化、少子化现象。总体来看,欧美城市生育率接近更替水平,人口年龄结构变动基本稳定,老龄人口比例略有降低,少子化程度较轻,而亚洲城市生育率低下,老龄化和少子化趋势更为明显,社会抚养负担日益加重:一是亚洲城市老龄化程度的迅速加深。东京2010年65岁以上老年人口比例达到20.4%,较1990年(10.6%)翻了近一番,进入超级老龄化状态;首尔2010年65岁以上老年人口比例达到9.6%,是2000年的近两倍。相比之下,北京人口老龄化程度较轻,这是由于其享受到了全国的人口红利,常住老年人口比例并不高,即2010年(8.7%)较1990年(6.3%)略有增加。然而,北京市户籍人口的老龄化问题日益严重,2011年65岁以上户籍老年人口比例达到14.1%,进入深度老龄化状态,2014年继续增长至15.3%。若对北京60岁以上户籍老年人口占比进行分析,那么2007-2014年该比例分别为17.3%、17.8%、18.2%、18.7%、19.4%、20.3%、21.2%和22.5%,老龄化程度不断加深;二是亚洲城市“少子化”问题更为严重。1990-2010年,东京少儿人口比重由14.7%下降至11.4%,首尔由24.8%骤降至14.1%,而北京“少子化”现象更加明显,2010年常住少儿人口比重仅为8.6%,较1990年(20.2%)减少了11.6个百分点,而户籍少儿人口比重为9.6%,与东京、首尔同处于“超少子化”阶段。

“老龄化”与“少子化”并存是城市人口发展过程中不可避免的阶段。由于欧美城市较早地完成了人口的转变,早在19世纪末至20世纪三四十年代就出现了老龄化问题,经过将近一个世纪的努力,现如今生育率回复至更替水平左右,人口年龄结构较为稳定。然而,亚洲城市人口转变和城市发展要晚于欧美城市,尤其是北京,至今都没进人人口稳定发展阶段。当前,中国人口红利即将消失,虽然北京因有大量外来劳动力人口的补充,城市人口抚养比并不高,但常住人口少儿比例过低的结构特点势必会令人口“倒金字塔”特征愈发凸显,未来社会抚养负担将会急剧加大。

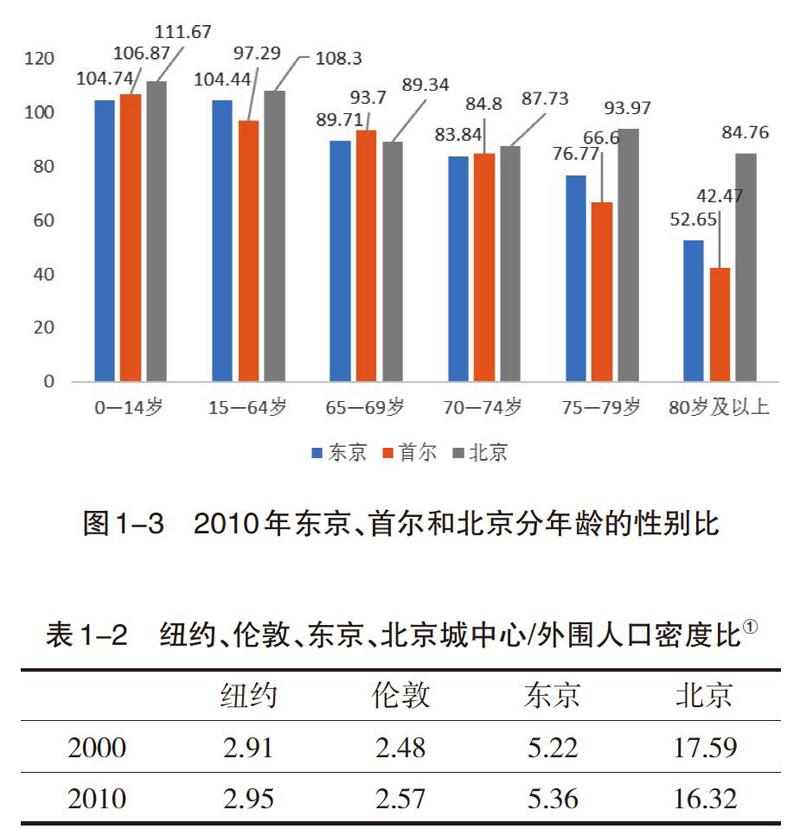

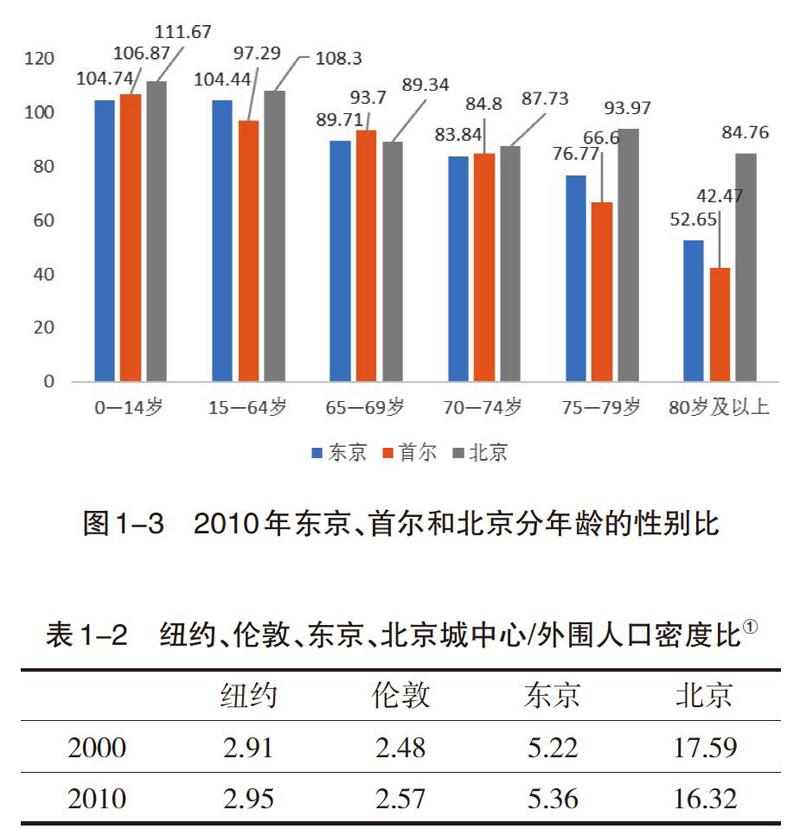

(四)性别比:女性老龄人口占比高

世界大城市老龄人口明显的“女性化”特点对城市老龄事业及相关产业提出了挑战。如图1-3所示,2010年东京、首尔两个亚洲城市呈现出明显的老龄人口“女性化”特点,即随着年龄阶段的递增,老龄人口中的女性占比增大。例如,东京和首尔65-69岁人口性别比在89-94之间,而在80岁及以上人口性别比竟迅速下降至42-53之间。目前,北京75岁以上人口的性别比与东京、首尔相应年龄组存在明显差异,北京明显高于东京和首尔。然而,随着时间的推移,未来北京高龄组人口性别比是否会出现明显的“女性化”特征,值得密切关注。由于男性和女性老年人养老方式和行为习惯不同,未来北京在发展养老事业及相关产业时,需要注重供需配比问题。

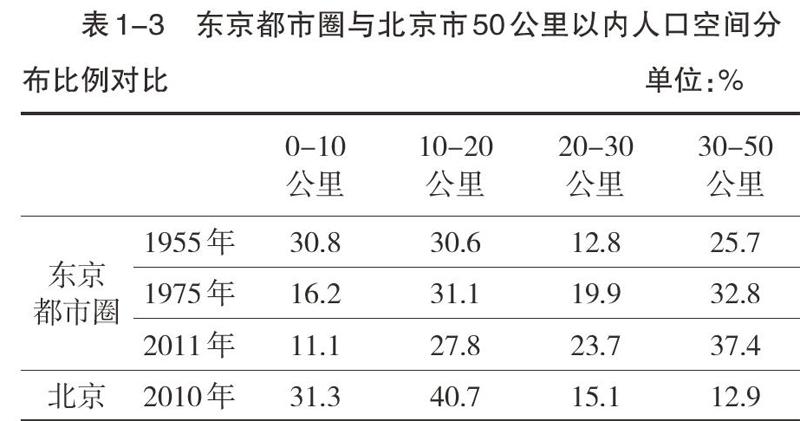

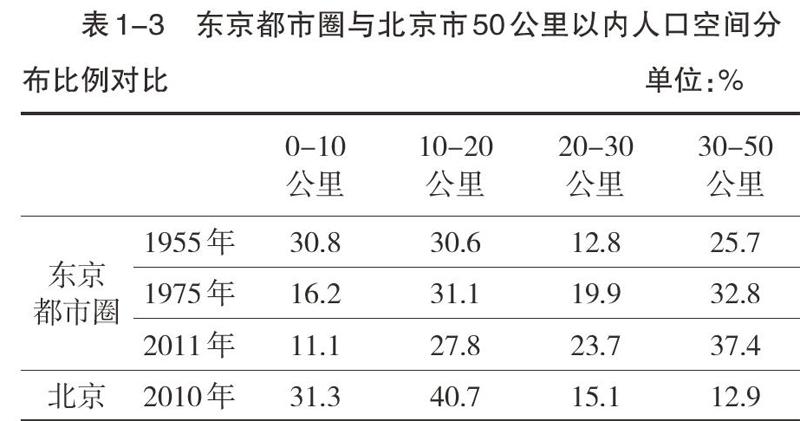

(五)人口空间分布:城市中心人口集聚现象依然存在,但布局日趋合理

纽约、伦敦、东京三个大城市人口历史空间分布数据显示了两方面的特点:第一,世界大城市依然存在城市中心人口集聚的现象。2000年和2010年纽约、伦敦、东京三个大城市城中心/外围人口密度比值均大于2;第二,世界大城市的城市中心人口集聚程度远低于北京。从纽约、伦敦、东京、北京四个城市城中心/外围人口密度比值大小来看,从大到小依次是北京、东京、纽约、伦敦,北京的城中心/外围人口密度比值远高于其他三个大城市,是伦敦的近7倍,是纽约的6倍左右,是东京的3倍多。

同时,1951-2011年东京都市圈60余年的历史数据显示:处于城市发展高级阶段的东京有较多都市圈,其50公里圈层以内的人口空间分布近些年已经呈现出稳定的“双峰型”特征,即第一个人口集聚高峰位于距离城市中心10-20公里的圈层,此圈层人口占比为27.8%;第二个人口集聚高峰圈层出现在距离城市中心30-50公里,此圈层人口占比为37.4%。然而,我国2010年人口普查数据显示,处于城市发展中期阶段的北京,人口空间分布格局表现出明显的“单峰型”特征,即以天安门为原点,半径10-20公里圈层(约四环与五环之间)人口占比高达40.7%;而30公里(约六环外围)以外人口占比仅为12.9%(见表1-3),明显低于东京都市圈,相当于其20世纪50年代的水平。

(六)就業结构:批发零售、住宿餐饮业从业人员占比相对稳定

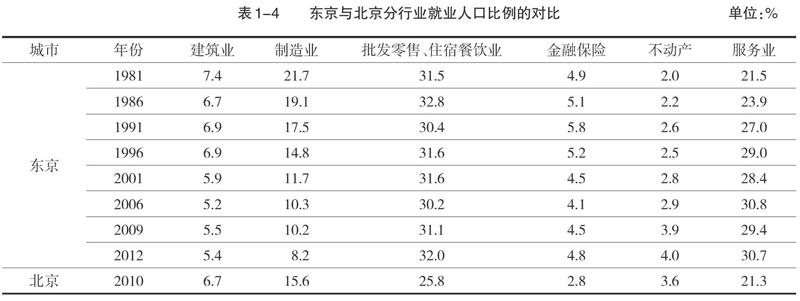

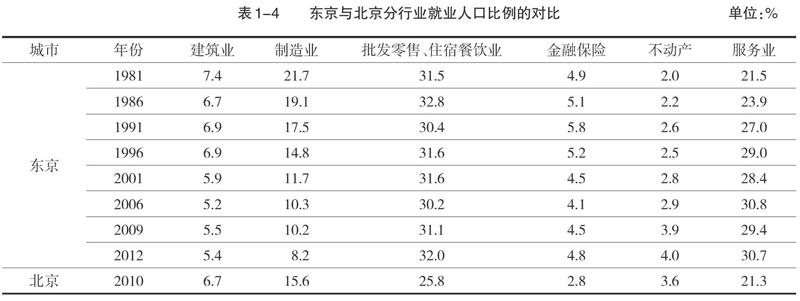

1981-2012年日本东京30余年的就业结构数据显示,其从业人员占比表现出两个突出特点:第一,部分服务业,例如,学术研究技术服务业、娱乐服务业、医疗、教育、复合型服务业和未纳入其他分类的服务业,其从业人员占比逐渐提高,由1981年的21.5%增加至2012年的30.7%;制造业从业人员占比迅速下降,由1981年的21.7%下降至2012年的8.2%,反映了东京产业升级换代的情况。而2010年北京人口普查数据显示,在常住人口就业结构中,与东京相对应的服务业占比约占21.3%,制造业占15.6%,这仅相当于东京20世纪80年代、90年代的水平;第二,传统生活性服务业就业结构基本保持稳定,甚至部分行业还略有增加。30多年的时间里,东京批发零售、住宿餐饮业从业人员的比例基本稳定在32%左右,即占就业人员总数的1/3左右,而2010年人口普查中北京市常住人口该比例为25.8%,这一比例竞低于产业结构更加先进的东京。此外,东京不动产业从业人员比例由1981年的2.0%增加到2012年的4.0%(见表1-4)。这些都提示北京应该对拆除低端有形市场等措施予以反思,制定人口疏解政策需要注意不要伤及城市人口的刚性需求。

(七)劳动生产率:第三产业内部的分行业劳动生产率高

2012年东京数据显示,东京三次产业的劳动生产率达到国际较高水平:第一产业为12.4万元/人;第二产业为64.9万元/人;第三产业为88.0万元/人。特别是第三产业内部的批发零售业劳动生产率达到128.6万元,人,而北京此行业2010年仅为9.7万元/人,东京是北京的13.3倍;2012年东京金融保险业为220.6万元/人,而北京2010年仅为69.3万元/人,不足东京的1/3;东京不动产业为342.4万元/人,而北京2010年仅为29.0万元/人,不足东京的1/10;通信运输业东京为111.9万元/人,而北京仅为19.0万元/人,不足东京的1/5(见表1-5)。

总体来看,北京诸多行业的劳动生产率明显偏低,远落后于东京。劳动生产率决定于城市的社会生产力,包括技术、劳动组织和生产管理等若干方面,这意味着随着生产力的提高,在GDP保持不变的情况下,北京市各行业都存在释放大量劳动力的发展空间。

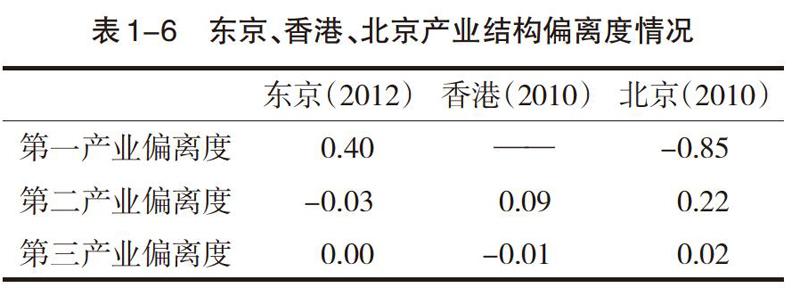

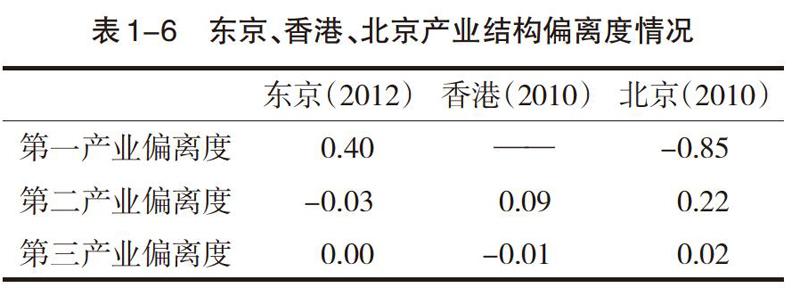

(八)产业结构偏离度:处于“产业一就业”协同的中高级阶段

无论是产业结构还是就业结构,第二和第三产业均是城市经济的主体,大城市更是如此,因此两者的结构均衡状态可以作为衡量大城市产业结构发展阶段重要指标。与北京相比,东京、香港产业结构偏离度存在“第二产业劳动力吸纳能力下降”和“第三产业劳动力吸纳能力趋于饱和”两个明显特征。首先,东京和香港第二产业结构产值占比低且偏离度接近于0,表明产业结构和就业结构基本达到均衡状态,而北京第二产业产值占比高且偏离度高达0.22,表明第二产业劳动力吸纳能力仍然非常强。其次,东京和香港第三产业产值结构占比高(分别为86%和93%)且偏离度接近零或为负数,表明第三产业劳动力吸纳能力已经饱和。而北京2010年第三产业产值占比低(仅占75.5%)且偏离度为正数(0.02),显示出对第三产业劳动力仍具备一定的吸纳能力(见表1-6)。

在此基础上,东京、香港、北京三个亚洲大城市产业偏离度主要表现为三种类型:第一,以北京为代表的“产业一就业”协同的初级阶段,即第二产业和第三产业均存在一定的劳动力吸纳能力,但第二产业劳动力吸纳能力远远高于第三产业,亟须实现产业梯度转移和升级换代,降低第二产业劳动力吸纳能力,增加第三产业就业人口。第二,以香港为代表的“产业一就业”协同状态,即第二产业仍具备一定的劳动力吸纳能力但已经开始下降,同时第三产业开始处于劳动力相对过剩的状态,此时产业结构调整已经完成,仍需进一步优化第二产业产值比例,提升第三产业就业吸纳能力;第三,以东京为代表的“产业一就业”协同状态,即通过产业升级,第二产业劳动力吸纳能力已经饱和甚至出现过剩的状态,同时第三产业劳动力也达到相对均衡的状态,标志着产业结构调整正式完成。 二、世界大城市人口规模变动的

二、世界大城市人口规模变动的

影响因素分析:以东京为例

从以上世界大城市的人口发展关键特征看,人口规模增长是核心问题之一。因此,本部分以东京人口数据为基础,从三个部分考察影响东京人口规模变动(包括常住人口数量和内迁人口数量)的因素,分别是人口学因素、经济发展因素和社会文化环境因素,进一步细分可划分为6个变量,以常住人口规模和内迁人口规模为因变量,共12个模型。根据《东京都统计年鉴》,收集了1960-2010年间共51个年份的相关数据,表2-1和表2-2介绍了自变量的有关情况。

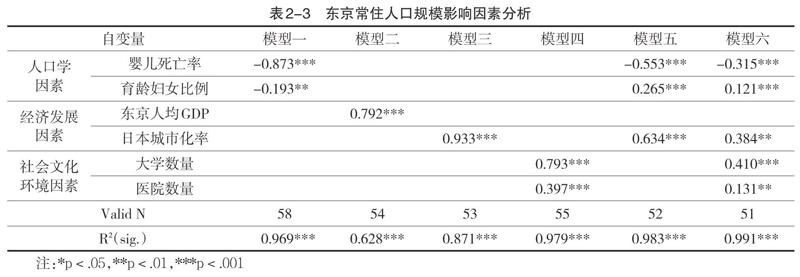

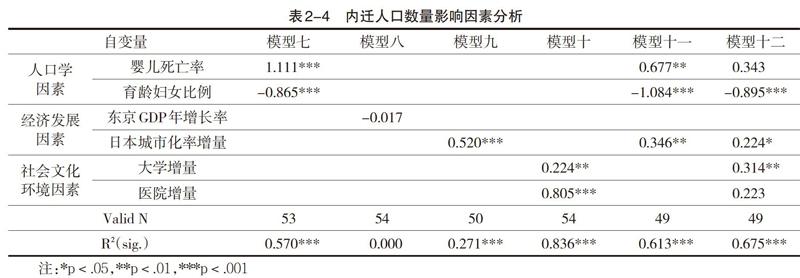

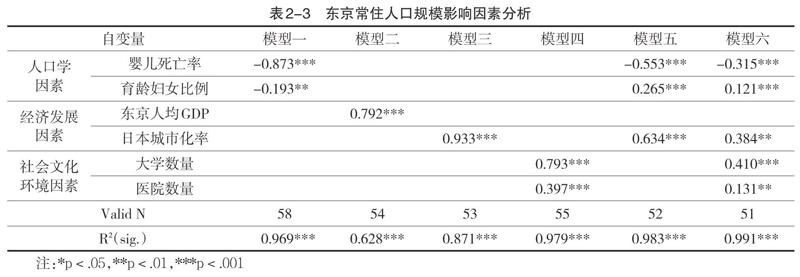

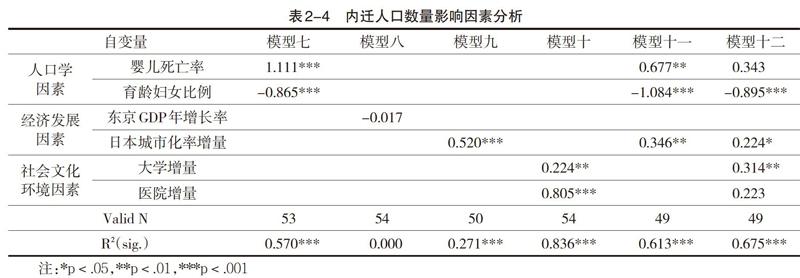

表2-3和表2-4分别是以常住人口规模和内迁人口数量为因变量建立的回归分析。由于人均GDP与城市化率之间存在高度的相关性(R2达到0.722),所以将其放置在一个模型内会出现多重共线性问题,故将两变量分置两个模型。模型结果显示:除了模型八不显著之外,其他11个模型均统计显著,拟合度较好。

通过表2-3和表2-4中的数据,我们可以得出以下结论:第一,随着医疗条件的不断改善,常住人口规模不断扩大。婴儿死亡率反映了城市的医疗水平,随着医疗水平的提升,婴儿死亡率会降低。模型一、四、五中,婴儿死亡率的回归系数都为负值,且都在0.001水平上显著,说明婴儿死亡率的降低,即医疗条件的改善,使得常住人口规模不断扩大。第二,育龄妇女比例对常住人口规模的影响有待进一步验证。模型一与模型六、七中的育龄妇女这一变量均为显著,但系数方向并不一致,從简单模型(模型一)的系数判断育龄妇女比例的升高会降低人口规模,这显然与预设不符。可以说,随着社会发展,人们的生育观也发生着改变,导致总和生育率不断降低,育龄妇女比例对人口规模扩大的影响减小,其对人口规模是否还存在显著的确定性影响有待进一步验证。第三,经济发展促进了常住人口规模的扩大,其中,城市化水平的提高促进了流动人口数量的增加。模型二和模型三分别是东京人均GDP和日本全国的城市化率对于人口规模的影响,其结果是正向的且显著。同时,经济发展因素中的全国城市化率是引起流动人口增长的原因,模型九、十一、十二中,日本全国城市化率的增长会相应地促进流动人口数量的增加,且在统计上显著;第四,社会文化环境的改善吸引了大量内迁人口,从而扩大了人口规模。大学数量和医院数量的增加与人口规模、内迁人口规模增长具有显著相关性,模型四、十说明了这一情况,但其中的作用逻辑要进一步考察。若将人口自然增量作为因变量,学校数量增数、医院数量增数作为自变量,这一模型结果显示:学校数量增数和医院数量增数并不显著,所以说,学校和医院数量影响的是内迁人口。可以说,随着东京社会文化环境的不断改善,教育和医疗资源的相对丰富吸引了大量内迁人口,使得其人口数量大大增加,从而扩大了常住人口规模。

综上所述,影响东京人口规模变动的三大因素为:全市大学的数量、全市医院的数量以及日本全国的城市化率,即在经济因素中,日本全国范围内城市化率的提高(与人均GDP具有共线性)以及东京社会文化资源的聚集等因素,共同推高了东京的人口总量。例如,东京人口增速最快的20年(1950-1970年),人口年均增速达到3.0%,而在此期间,日本全国的城市化率由53.4%提高到71.9%,大学数量由73所增至103所,医院数量由338所增至743所。

對于我国而言,2013年全国城市化率达到53.7%,同时,首都北京聚集着大量的优质大学和医院,这与日本东京1950-1970年人口激增20年的外部环境是极其相似的。因此,北京市人口疏解既要注意全国经济发展对拉动首都人口增长的规律性影响,也要关注到疏解非首都功能的重要性,如疏解教育、医疗功能等。例如,对于首都高校而言,核心培养对象是研究生和普通本专科学生,而全市这一群体占高校学生数的比例由2001年的50.0%降至2015年的35.1%,每年下降约1个百分点。相反,网络本专科以及进修培训人数明显增加,其中,网络本专科学生由2001年的4.6万人倍增至2015年的64.4万人,后者是前者的14倍;进修培训学生数由2001年的6.5万人激增至2015年的37.6万人,后者是前者的5.8倍。此外,成人本专科学生的规模也不小,每年基本稳定在20万人左右。可见,北京市高校的学生构成与首都的功能定位不相匹配,亟待回归到首都对全国人才培养的引领功能上来。三、结论与启示

通过前文的论述,我们总结了世界大城市人口发展的关键特点和发展趋势,同时,以东京为例,分析了城市人口规模变动的影响因素,为北京未来进行人口发展和疏解提供了相关信息支撑。基于此,本文可得出以下几点启示:

第一,北京人口规模若要趋于平稳,仍需假以时日。本文研究发现,很多世界大城市呈现明显的阶段性特征,即“前期缓慢一中期加速(快速)一后期平稳”,同时人口增速逐步收敛。然而,目前的北京仍相当于其他世界大城市发展历程中的中期阶段,北京市的产业结构和就业结构仍处于不断调整变化之中,人口规模低速增长有赖于其他因素的重大变化。

第二,北京人口流动态势的根本性转变依赖于区域性资源配置格局的调整及配置效率的提高。迁移和流动是引起世界大城市人口规模扩大的最主要原因,这主要是因为大城市经济发展程度高、优质医疗条件和教育资源相对丰富等因素造成的。从我国目前的区域发展来看,经济、公共服务等资源的配置过于集中于北京,各类资源分布的空间落差太大,这既是北京人口过度集聚的根源之一,也是阻碍北京人口流动态势发生根本性转变的关键因素。

第三,北京人口发展需要特别关注人口老龄化和城市活力问题。世界大城市人口老龄化、少子化现象普遍,这是人口转变的必然阶段。在北京未来人口结构转型中,北京常住人口“少儿比例过低、劳动力比例过高”的结构特点会令老龄化趋势愈发明显并不断加深,未来社会抚养负担将会急剧加大,需要借鉴国外先进经验,加强社会养老保障体系的建设。同时,北京还需要考虑人口疏解后的城市活力问题,特别是中心城的活力问题。

第四,北京卫星城的人口占比亟待提高,公共交通便捷化是重要的促进因素。虽然其他世界大城市“城中心/外围人口密度比值”较高,城市中心人口集聚现象依然存在,但其人口空间分布总体上呈现合理化发展,人口高密度区不断由城中心向外扩散。而对于仍处于人口空间分布巨大调整期的北京来说,应该加强六环以外卫星城的建设,借鉴其他世界大城市职住一体、交通便捷的发展理念,不断疏散城市中心人口,降低局部人口密度,促进人口的合理空间分布。

第五,北京人口疏解需要把握就业结构上的“度”,注意保持生活性服务业和生产性服务业从业人员的平衡。世界大城市就业结构不断调整,但部分世界大城市的发展经历显示,传统型服务业从业人员保持相对稳定的比例,例如即使产业升级,但东京批发零售和住宿餐饮业从业人口占比长期维持在32%左右。因此,北京需要警惕跌入“产业升级即减人口”的理想化陷阱之中,需要注意一个城市对传统生活服务业在一定程度上的刚性需求问题。

第六,北京人口发展要特别注意第三产业分行业劳动生产率的提高。在劳动生产率方面,北京远落后于东京,这是未来北京必须面对和突破的人口经济问题。此外,北京还需要进一步降低产业结构和就业结构的偏离度,并逐步加强第三产业内部就业人口的比例变化。参考文献:

[1]李仲生,马寿海.国际大都市与宜居城市研究[M].北京:中国人口出版社,2008

[2]矢野恒太纪念会.日本国势图会[M].东京:国势社,1985,1999,2004,2006

[3]徐日彪.近代香港人口试析(1841-1941年)[J].近代史研究,1993,(3):1-28

[4]尹德挺.超大城市人口调控困境的再思考[J]中国人口科学,2016,(4):61-73

[5]尹德挺,胡玉萍,郝妩阳.首都教育资源配置与人口发展态势的互动[J]人口与经济,2016,(4):62-70

摘要:本文通过对纽约、伦敦、东京、首尔、香港等大城市人口发展脉络的梳理,提炼出世界大城市人口发展的增速特征、流动特征、结构特征、空间分布特征及产业结构偏离度特征等,并分析了世界大城市与北京在人口发展上的共性与差异。同时,以日本东京为例,本文还研究了影响东京城市人口规模变动的主要因素,以期为北京未来人口发展和疏解提供参考信息。

关键词:世界大城市;人口发展;历史比较;北京;宜居之都

随着经济发展水平的提高和城市化进程的推进,北京人口问题逐步凸显:人口规模迅速增长,人口老龄化进一步加深,人口就业结构亟待调整,人口空间分布有待优化。“他山之石,可以攻玉”。基于若干世界大城市人口发展的演变过程,本文试图提炼出其中的关键特点和发展趋势,以期为北京未来人口发展和人口疏解提供借鉴。

本文旨在解决以下两个问题:一是利用纽约、伦敦、东京、首尔、香港等世界大城市的人口数据,归纳其在人口增速、人口年龄结构、人口空间分布、就业结构等方面的发展特点,为北京人口发展找准定位、指明方向;二是通过建模,以日本东京为例,重点研究世界大城市人口规模变动的影响因素,包括人口学因素、经济发展因素及社会文化环境因素的作用。选择东京进行建模的原因有二:第一,东京数据较为丰富且完整,而其他大城市与人口相关的数据相对不足;第二,日本东京和中国北京都是亚洲国家的首都,在城市发展上具有相似性,其结论对研究北京的人口发展有一定的借鉴意义。

本文的数据来源包括:纽约数据来源于美国国家统计局以及《国际大都市与宜居城市研究》;伦敦数据来源于大伦敦管理局以及《国际大都市与宜居城市研究》;东京数据来源于日本和东京市统计局以及《日本国势图绘》;香港数据来源于《近代香港人口试析》以及香港统计年刊;首尔数据来源于韩国国家统计局;北京数据来源于北京市统计局以及全国第六次人口普查资料。一、世界大城市人口发展的八个主要特点

(一)人口增速:阶段性特征明显,十年年均增速逐步收敛且长期低于1%

1790-2010年纽约、伦敦、东京、首尔、香港五个世界大城市人口历史数据显示,这些城市的人口增速表现出三个方面的共性(见图1-1):

第一,发展呈现明显阶段性特征,主要分为“前期缓慢一中期加速(快速)一后期平稳”三个阶段。世界大城市人口增速变动的阶段性可能与城市经济发展水平、生育观念转变等因素相关,即城市前期到中期的人口增长主要是受经济的驱动,而后期的平稳发展主要是人们生育观念改变导致生育率降低、城市群分流核心城市的人口等因素综合作用的结果,甚至在中期到后期的过程中,还可能出现人口负增长的现象,这主要是逆城市化造成的。世界大城市人口增速进入后期平稳阶段的时间先后顺序,反映了不同城市人口发展所处的不同阶段,即在这五个世界大城市中,美欧两个城市(纽约和伦敦)人口发展所处的阶段领先于亚洲三个城市(东京、首尔和香港)。

第二,每隔十年的人口年均增速在波动中逐步收敛于1%。这些城市每隔十年计算的人口年均增长率在经历长时期振荡后振幅减小,曲线日益平缓,逐渐收敛于1%。例如,2000-2010年纽约、伦敦、东京、首尔及香港的人口年均增速分别为0.2%、0.6%、0.9%、-0.2%、0.5%,而此阶段北京人口增速为3.7%。

第三,每隔十年的人口年均增速长期稳定地低于1%。例如,纽约和伦敦在1930年以后、东京在1970年以后、首尔在1990年以后、香港在2000年以后十年年均人口增速一直都低于1%,甚至出现过负增长。

与已进人人口发展后期平稳增长阶段的五个世界大城市不同,当前北京人口增速仍处于快速增长的中期发展阶段。自1960年以后,北京市每隔十年的人口年均增速一直在升高,即1960-1970年、1970-1980年、1980-1990年、1990-2000年及2000-2010年的年均增速分别为0.6%、1.1%、2.2%、2.3%和3.7%。在2015-2020年期间,若北京市按世界大城市人口增长率控制在1%以下进行增长,那么到2020年,北京市常住人口规模能控制在2300万以内;若北京市按自身2000-2010年人口增长率3.7%进行增长,那么2020年北京市常住人口规模将突破2600万,两者相差约300万人。

(二)人口流迁:外来人口是大城市人口增长的要因

1958-2010年东京迁移人口和常住人口数据显示,东京内迁人口主要表现出两个特点:第一,城市内迁人口增量与常住人口增量具有高度相关性,特别是1995年以来,内迁人口增量占城市人口规模增量的比重相当大。例如,2000年、2005年和2010年,东京内迁人口增量占常住人口增量的比重分别为82.0%、97.0%和95.2%;第二,近十余年,东京新增内迁人口数量保持相对稳定。2000-2010年,东京每年新增内迁人口数量变动不大,基本维持在10万人左右。最多一年是2007年(12.7万人),最少一年是2000年(7.4万人)。可以说,世界大城市以其发达的经济水平、良好的城市化建设和完善的基础设施对外来人口形成了强大的吸引力,大量涌入的外来人口造成了人口规模的扩张。

北京与东京的人口状况既存在相似性,也存在一些差异。相似之处在于:2000年以来,北京流动人口增量也是构成常住人口增量的主要部分,例如,2000年、2005年和2010年流动人口增量占常住人口增量的比重分别为92.8%、60.7%、88.8%;不同之处在于:2010-2015年以来,北京市每年新增流动人口数量下降很快,2015年新增流动人口3.9万人,不足2010年的1/20。同时,流动人口增量占常住人口增量比重持續降低,2013年、2014年和2015年分别为63.5%、43.5%和20.6%。可见,北京市新增流动人口数量下降的速度要快于东京,这主要是受到调控政策等因素的影响。

(三)人口年龄结构:“老龄化”与“少子化”并存

1990-2010年纽约、伦敦、东京、首尔、北京人口年龄结构数据显示(见表1-1):五个世界大城市均存在人口老龄化、少子化现象。总体来看,欧美城市生育率接近更替水平,人口年龄结构变动基本稳定,老龄人口比例略有降低,少子化程度较轻,而亚洲城市生育率低下,老龄化和少子化趋势更为明显,社会抚养负担日益加重:一是亚洲城市老龄化程度的迅速加深。东京2010年65岁以上老年人口比例达到20.4%,较1990年(10.6%)翻了近一番,进入超级老龄化状态;首尔2010年65岁以上老年人口比例达到9.6%,是2000年的近两倍。相比之下,北京人口老龄化程度较轻,这是由于其享受到了全国的人口红利,常住老年人口比例并不高,即2010年(8.7%)较1990年(6.3%)略有增加。然而,北京市户籍人口的老龄化问题日益严重,2011年65岁以上户籍老年人口比例达到14.1%,进入深度老龄化状态,2014年继续增长至15.3%。若对北京60岁以上户籍老年人口占比进行分析,那么2007-2014年该比例分别为17.3%、17.8%、18.2%、18.7%、19.4%、20.3%、21.2%和22.5%,老龄化程度不断加深;二是亚洲城市“少子化”问题更为严重。1990-2010年,东京少儿人口比重由14.7%下降至11.4%,首尔由24.8%骤降至14.1%,而北京“少子化”现象更加明显,2010年常住少儿人口比重仅为8.6%,较1990年(20.2%)减少了11.6个百分点,而户籍少儿人口比重为9.6%,与东京、首尔同处于“超少子化”阶段。

“老龄化”与“少子化”并存是城市人口发展过程中不可避免的阶段。由于欧美城市较早地完成了人口的转变,早在19世纪末至20世纪三四十年代就出现了老龄化问题,经过将近一个世纪的努力,现如今生育率回复至更替水平左右,人口年龄结构较为稳定。然而,亚洲城市人口转变和城市发展要晚于欧美城市,尤其是北京,至今都没进人人口稳定发展阶段。当前,中国人口红利即将消失,虽然北京因有大量外来劳动力人口的补充,城市人口抚养比并不高,但常住人口少儿比例过低的结构特点势必会令人口“倒金字塔”特征愈发凸显,未来社会抚养负担将会急剧加大。

(四)性别比:女性老龄人口占比高

世界大城市老龄人口明显的“女性化”特点对城市老龄事业及相关产业提出了挑战。如图1-3所示,2010年东京、首尔两个亚洲城市呈现出明显的老龄人口“女性化”特点,即随着年龄阶段的递增,老龄人口中的女性占比增大。例如,东京和首尔65-69岁人口性别比在89-94之间,而在80岁及以上人口性别比竟迅速下降至42-53之间。目前,北京75岁以上人口的性别比与东京、首尔相应年龄组存在明显差异,北京明显高于东京和首尔。然而,随着时间的推移,未来北京高龄组人口性别比是否会出现明显的“女性化”特征,值得密切关注。由于男性和女性老年人养老方式和行为习惯不同,未来北京在发展养老事业及相关产业时,需要注重供需配比问题。

(五)人口空间分布:城市中心人口集聚现象依然存在,但布局日趋合理

纽约、伦敦、东京三个大城市人口历史空间分布数据显示了两方面的特点:第一,世界大城市依然存在城市中心人口集聚的现象。2000年和2010年纽约、伦敦、东京三个大城市城中心/外围人口密度比值均大于2;第二,世界大城市的城市中心人口集聚程度远低于北京。从纽约、伦敦、东京、北京四个城市城中心/外围人口密度比值大小来看,从大到小依次是北京、东京、纽约、伦敦,北京的城中心/外围人口密度比值远高于其他三个大城市,是伦敦的近7倍,是纽约的6倍左右,是东京的3倍多。

同时,1951-2011年东京都市圈60余年的历史数据显示:处于城市发展高级阶段的东京有较多都市圈,其50公里圈层以内的人口空间分布近些年已经呈现出稳定的“双峰型”特征,即第一个人口集聚高峰位于距离城市中心10-20公里的圈层,此圈层人口占比为27.8%;第二个人口集聚高峰圈层出现在距离城市中心30-50公里,此圈层人口占比为37.4%。然而,我国2010年人口普查数据显示,处于城市发展中期阶段的北京,人口空间分布格局表现出明显的“单峰型”特征,即以天安门为原点,半径10-20公里圈层(约四环与五环之间)人口占比高达40.7%;而30公里(约六环外围)以外人口占比仅为12.9%(见表1-3),明显低于东京都市圈,相当于其20世纪50年代的水平。

(六)就業结构:批发零售、住宿餐饮业从业人员占比相对稳定

1981-2012年日本东京30余年的就业结构数据显示,其从业人员占比表现出两个突出特点:第一,部分服务业,例如,学术研究技术服务业、娱乐服务业、医疗、教育、复合型服务业和未纳入其他分类的服务业,其从业人员占比逐渐提高,由1981年的21.5%增加至2012年的30.7%;制造业从业人员占比迅速下降,由1981年的21.7%下降至2012年的8.2%,反映了东京产业升级换代的情况。而2010年北京人口普查数据显示,在常住人口就业结构中,与东京相对应的服务业占比约占21.3%,制造业占15.6%,这仅相当于东京20世纪80年代、90年代的水平;第二,传统生活性服务业就业结构基本保持稳定,甚至部分行业还略有增加。30多年的时间里,东京批发零售、住宿餐饮业从业人员的比例基本稳定在32%左右,即占就业人员总数的1/3左右,而2010年人口普查中北京市常住人口该比例为25.8%,这一比例竞低于产业结构更加先进的东京。此外,东京不动产业从业人员比例由1981年的2.0%增加到2012年的4.0%(见表1-4)。这些都提示北京应该对拆除低端有形市场等措施予以反思,制定人口疏解政策需要注意不要伤及城市人口的刚性需求。

(七)劳动生产率:第三产业内部的分行业劳动生产率高

2012年东京数据显示,东京三次产业的劳动生产率达到国际较高水平:第一产业为12.4万元/人;第二产业为64.9万元/人;第三产业为88.0万元/人。特别是第三产业内部的批发零售业劳动生产率达到128.6万元,人,而北京此行业2010年仅为9.7万元/人,东京是北京的13.3倍;2012年东京金融保险业为220.6万元/人,而北京2010年仅为69.3万元/人,不足东京的1/3;东京不动产业为342.4万元/人,而北京2010年仅为29.0万元/人,不足东京的1/10;通信运输业东京为111.9万元/人,而北京仅为19.0万元/人,不足东京的1/5(见表1-5)。

总体来看,北京诸多行业的劳动生产率明显偏低,远落后于东京。劳动生产率决定于城市的社会生产力,包括技术、劳动组织和生产管理等若干方面,这意味着随着生产力的提高,在GDP保持不变的情况下,北京市各行业都存在释放大量劳动力的发展空间。

(八)产业结构偏离度:处于“产业一就业”协同的中高级阶段

无论是产业结构还是就业结构,第二和第三产业均是城市经济的主体,大城市更是如此,因此两者的结构均衡状态可以作为衡量大城市产业结构发展阶段重要指标。与北京相比,东京、香港产业结构偏离度存在“第二产业劳动力吸纳能力下降”和“第三产业劳动力吸纳能力趋于饱和”两个明显特征。首先,东京和香港第二产业结构产值占比低且偏离度接近于0,表明产业结构和就业结构基本达到均衡状态,而北京第二产业产值占比高且偏离度高达0.22,表明第二产业劳动力吸纳能力仍然非常强。其次,东京和香港第三产业产值结构占比高(分别为86%和93%)且偏离度接近零或为负数,表明第三产业劳动力吸纳能力已经饱和。而北京2010年第三产业产值占比低(仅占75.5%)且偏离度为正数(0.02),显示出对第三产业劳动力仍具备一定的吸纳能力(见表1-6)。

在此基础上,东京、香港、北京三个亚洲大城市产业偏离度主要表现为三种类型:第一,以北京为代表的“产业一就业”协同的初级阶段,即第二产业和第三产业均存在一定的劳动力吸纳能力,但第二产业劳动力吸纳能力远远高于第三产业,亟须实现产业梯度转移和升级换代,降低第二产业劳动力吸纳能力,增加第三产业就业人口。第二,以香港为代表的“产业一就业”协同状态,即第二产业仍具备一定的劳动力吸纳能力但已经开始下降,同时第三产业开始处于劳动力相对过剩的状态,此时产业结构调整已经完成,仍需进一步优化第二产业产值比例,提升第三产业就业吸纳能力;第三,以东京为代表的“产业一就业”协同状态,即通过产业升级,第二产业劳动力吸纳能力已经饱和甚至出现过剩的状态,同时第三产业劳动力也达到相对均衡的状态,标志着产业结构调整正式完成。

二、世界大城市人口规模变动的

二、世界大城市人口规模变动的影响因素分析:以东京为例

从以上世界大城市的人口发展关键特征看,人口规模增长是核心问题之一。因此,本部分以东京人口数据为基础,从三个部分考察影响东京人口规模变动(包括常住人口数量和内迁人口数量)的因素,分别是人口学因素、经济发展因素和社会文化环境因素,进一步细分可划分为6个变量,以常住人口规模和内迁人口规模为因变量,共12个模型。根据《东京都统计年鉴》,收集了1960-2010年间共51个年份的相关数据,表2-1和表2-2介绍了自变量的有关情况。

表2-3和表2-4分别是以常住人口规模和内迁人口数量为因变量建立的回归分析。由于人均GDP与城市化率之间存在高度的相关性(R2达到0.722),所以将其放置在一个模型内会出现多重共线性问题,故将两变量分置两个模型。模型结果显示:除了模型八不显著之外,其他11个模型均统计显著,拟合度较好。

通过表2-3和表2-4中的数据,我们可以得出以下结论:第一,随着医疗条件的不断改善,常住人口规模不断扩大。婴儿死亡率反映了城市的医疗水平,随着医疗水平的提升,婴儿死亡率会降低。模型一、四、五中,婴儿死亡率的回归系数都为负值,且都在0.001水平上显著,说明婴儿死亡率的降低,即医疗条件的改善,使得常住人口规模不断扩大。第二,育龄妇女比例对常住人口规模的影响有待进一步验证。模型一与模型六、七中的育龄妇女这一变量均为显著,但系数方向并不一致,從简单模型(模型一)的系数判断育龄妇女比例的升高会降低人口规模,这显然与预设不符。可以说,随着社会发展,人们的生育观也发生着改变,导致总和生育率不断降低,育龄妇女比例对人口规模扩大的影响减小,其对人口规模是否还存在显著的确定性影响有待进一步验证。第三,经济发展促进了常住人口规模的扩大,其中,城市化水平的提高促进了流动人口数量的增加。模型二和模型三分别是东京人均GDP和日本全国的城市化率对于人口规模的影响,其结果是正向的且显著。同时,经济发展因素中的全国城市化率是引起流动人口增长的原因,模型九、十一、十二中,日本全国城市化率的增长会相应地促进流动人口数量的增加,且在统计上显著;第四,社会文化环境的改善吸引了大量内迁人口,从而扩大了人口规模。大学数量和医院数量的增加与人口规模、内迁人口规模增长具有显著相关性,模型四、十说明了这一情况,但其中的作用逻辑要进一步考察。若将人口自然增量作为因变量,学校数量增数、医院数量增数作为自变量,这一模型结果显示:学校数量增数和医院数量增数并不显著,所以说,学校和医院数量影响的是内迁人口。可以说,随着东京社会文化环境的不断改善,教育和医疗资源的相对丰富吸引了大量内迁人口,使得其人口数量大大增加,从而扩大了常住人口规模。

综上所述,影响东京人口规模变动的三大因素为:全市大学的数量、全市医院的数量以及日本全国的城市化率,即在经济因素中,日本全国范围内城市化率的提高(与人均GDP具有共线性)以及东京社会文化资源的聚集等因素,共同推高了东京的人口总量。例如,东京人口增速最快的20年(1950-1970年),人口年均增速达到3.0%,而在此期间,日本全国的城市化率由53.4%提高到71.9%,大学数量由73所增至103所,医院数量由338所增至743所。

對于我国而言,2013年全国城市化率达到53.7%,同时,首都北京聚集着大量的优质大学和医院,这与日本东京1950-1970年人口激增20年的外部环境是极其相似的。因此,北京市人口疏解既要注意全国经济发展对拉动首都人口增长的规律性影响,也要关注到疏解非首都功能的重要性,如疏解教育、医疗功能等。例如,对于首都高校而言,核心培养对象是研究生和普通本专科学生,而全市这一群体占高校学生数的比例由2001年的50.0%降至2015年的35.1%,每年下降约1个百分点。相反,网络本专科以及进修培训人数明显增加,其中,网络本专科学生由2001年的4.6万人倍增至2015年的64.4万人,后者是前者的14倍;进修培训学生数由2001年的6.5万人激增至2015年的37.6万人,后者是前者的5.8倍。此外,成人本专科学生的规模也不小,每年基本稳定在20万人左右。可见,北京市高校的学生构成与首都的功能定位不相匹配,亟待回归到首都对全国人才培养的引领功能上来。三、结论与启示

通过前文的论述,我们总结了世界大城市人口发展的关键特点和发展趋势,同时,以东京为例,分析了城市人口规模变动的影响因素,为北京未来进行人口发展和疏解提供了相关信息支撑。基于此,本文可得出以下几点启示:

第一,北京人口规模若要趋于平稳,仍需假以时日。本文研究发现,很多世界大城市呈现明显的阶段性特征,即“前期缓慢一中期加速(快速)一后期平稳”,同时人口增速逐步收敛。然而,目前的北京仍相当于其他世界大城市发展历程中的中期阶段,北京市的产业结构和就业结构仍处于不断调整变化之中,人口规模低速增长有赖于其他因素的重大变化。

第二,北京人口流动态势的根本性转变依赖于区域性资源配置格局的调整及配置效率的提高。迁移和流动是引起世界大城市人口规模扩大的最主要原因,这主要是因为大城市经济发展程度高、优质医疗条件和教育资源相对丰富等因素造成的。从我国目前的区域发展来看,经济、公共服务等资源的配置过于集中于北京,各类资源分布的空间落差太大,这既是北京人口过度集聚的根源之一,也是阻碍北京人口流动态势发生根本性转变的关键因素。

第三,北京人口发展需要特别关注人口老龄化和城市活力问题。世界大城市人口老龄化、少子化现象普遍,这是人口转变的必然阶段。在北京未来人口结构转型中,北京常住人口“少儿比例过低、劳动力比例过高”的结构特点会令老龄化趋势愈发明显并不断加深,未来社会抚养负担将会急剧加大,需要借鉴国外先进经验,加强社会养老保障体系的建设。同时,北京还需要考虑人口疏解后的城市活力问题,特别是中心城的活力问题。

第四,北京卫星城的人口占比亟待提高,公共交通便捷化是重要的促进因素。虽然其他世界大城市“城中心/外围人口密度比值”较高,城市中心人口集聚现象依然存在,但其人口空间分布总体上呈现合理化发展,人口高密度区不断由城中心向外扩散。而对于仍处于人口空间分布巨大调整期的北京来说,应该加强六环以外卫星城的建设,借鉴其他世界大城市职住一体、交通便捷的发展理念,不断疏散城市中心人口,降低局部人口密度,促进人口的合理空间分布。

第五,北京人口疏解需要把握就业结构上的“度”,注意保持生活性服务业和生产性服务业从业人员的平衡。世界大城市就业结构不断调整,但部分世界大城市的发展经历显示,传统型服务业从业人员保持相对稳定的比例,例如即使产业升级,但东京批发零售和住宿餐饮业从业人口占比长期维持在32%左右。因此,北京需要警惕跌入“产业升级即减人口”的理想化陷阱之中,需要注意一个城市对传统生活服务业在一定程度上的刚性需求问题。

第六,北京人口发展要特别注意第三产业分行业劳动生产率的提高。在劳动生产率方面,北京远落后于东京,这是未来北京必须面对和突破的人口经济问题。此外,北京还需要进一步降低产业结构和就业结构的偏离度,并逐步加强第三产业内部就业人口的比例变化。参考文献:

[1]李仲生,马寿海.国际大都市与宜居城市研究[M].北京:中国人口出版社,2008

[2]矢野恒太纪念会.日本国势图会[M].东京:国势社,1985,1999,2004,2006

[3]徐日彪.近代香港人口试析(1841-1941年)[J].近代史研究,1993,(3):1-28

[4]尹德挺.超大城市人口调控困境的再思考[J]中国人口科学,2016,(4):61-73

[5]尹德挺,胡玉萍,郝妩阳.首都教育资源配置与人口发展态势的互动[J]人口与经济,2016,(4):62-70