王晓晨 徐晓光

摘?要:宋朝到清朝,运河都连接首都与长江中下游地区,首都一般位于中国北方,是为了方便镇守北方边境,而长江中下游地区物资十分丰富,运河的开通,方便了将长江中下游的物资运往首都,这些物资不仅是给统治者使用的,也包括军粮等重要物品。但是,大运河并不是一经开通就可以顺畅运行,从宋朝开始,黄河是运河重要的水源,但是黄河携带泥沙量十分高,运河沿途地势又忽高忽低,水势也忽高忽低,就需要建设水闸来解决这些问题。由于运河沿岸水闸众多,就需要一系列的管理措施,如限制漕船规格和沿途收税等。

关键词:大运河;水闸;管理;规则

中图分类号:TB?????文献标识码:A??????doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2020.14.087

自古以来,运河都连接位于北方的首都和江南地区,北宋连接汴京与江南,元明清连接北京与江南,这有利于中央政府统治中国东南部地区。由于地理和气候的原因,长江中下游地区的物产极为丰富,运河畅通情况下,这些丰富的物产如粮食、盐、军粮、畜禽等可以送往首都和北方边关。而且很多运河沿线城市因此繁荣,边境贸易也得到了发展。军需的运送,还有利于安抚北方少数民族,发展军力。因此,保障运河的畅通,有利于经济的发展、文化的交流以及国家的安稳与统一。

然而,由于运河沿线河道纵横,各个河道宽窄不一,在不同季节水势也有大有小。历史上运河河段很多,自然地理情况也不一样,为保证河运的畅通,各朝代先后在不同的河段建立水闸,建设水闸的主要目的是为了调整河流水位的高低,所以要根据各个河段之间的距离,来决定建闸的位置,以达到蓄水泄洪和河运目的。其主要功能有蓄水泄洪、船只通行、设卡收税、水利灌溉等功能,同时水闸要管护和修缮,需要人力、物力,就会形成一套管理和运行规则,在运河通航的长期历史过程中,历代封建王朝形成了較为丰富的经验和规则,并有很多历史资料记载。

1?设置水闸,以利舟船通行

唐朝已出现水闸,但是记载并不详细。现存详细记载最早使用的水闸在北宋。宋朝运河的主干道是汴河,汴河的水源主要是来自黄河,《宋史·河渠志》记载:“黄河自古以来为中国患”,因此,黄河给汴河带来了很多问题,宋朝想避开黄河对汴河的影响,于是将水量不足的洛河通向汴河,并设置船闸,方便船只通行。

导洛通汴的具体措施如下:(1)将伊水和洛水引入汴河,每隔二十里放置一个刍楗(堵塞河堤决口所用的竹木土石等材料),等到水势湍急时,用来束水;(2)将水深挖一丈,以通漕运;(3)为了防止洛水缺水,引古索河为源头,注入三十六陂潴蓄;(4)从汜水关向北开河五百五十步进入黄河,上下置闸控制开关,以便黄河、汴河船只通行;(5)在洛河旧口放置水闸,等到伊、洛水暴涨时便闭闸使其泄入黄河;(6)在魏楼、荥泽、孔固设三斗门,以备古索河水暴涨时,宣泄水流,保证三十六陂不会因泛滥而受影响。导洛通汴的工程完成之后,加大了通行效率,减少了泥沙的淤积,同时减少了清理河道的人员,对运河的发展具有很大的意义。

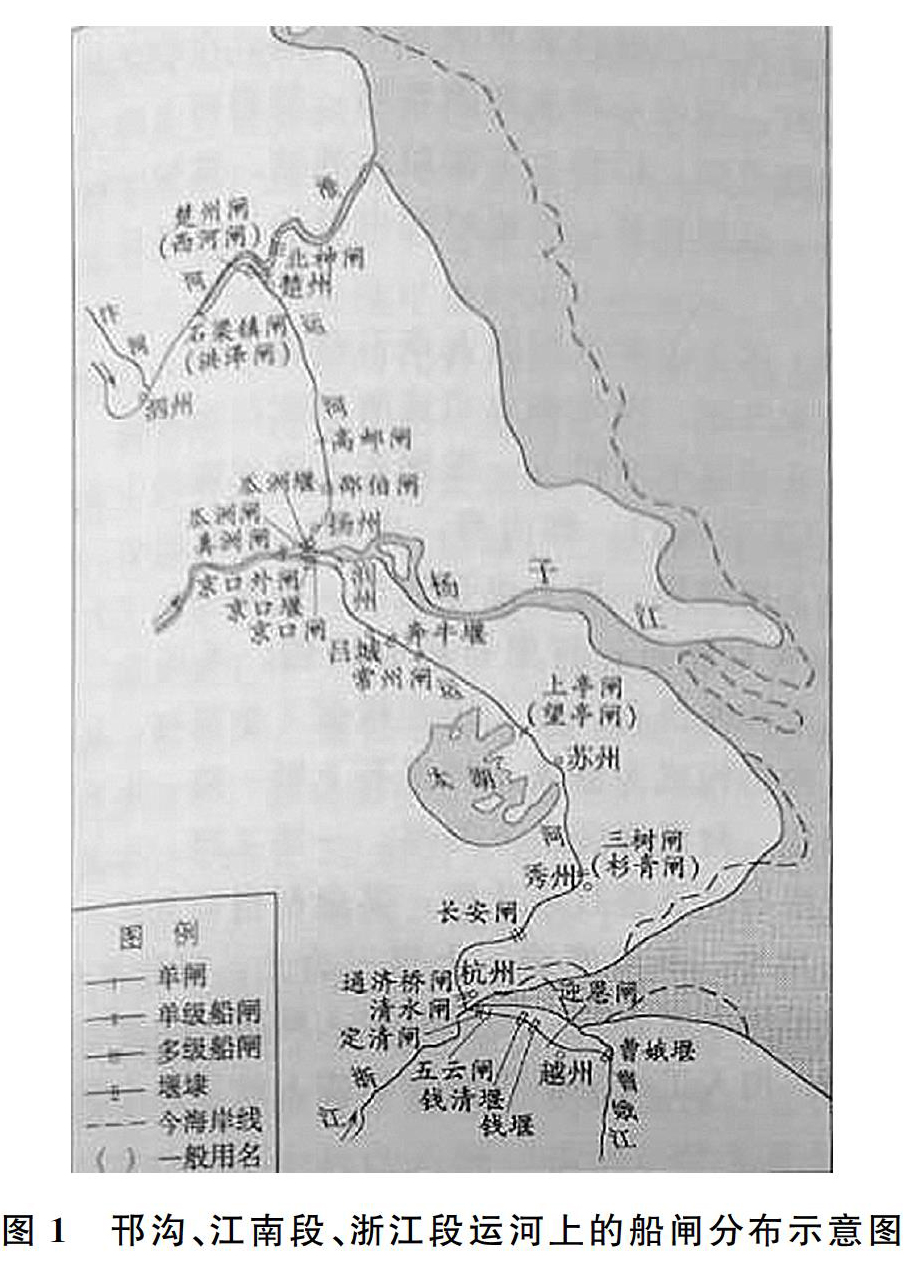

史上记载最早的复闸出现在北宋,复闸在当时被称为“二斗门”,是将运河上的两个通航闸联合使用,以控制水量和调节水深而得名,船上行时关闭下游闸,下行时关闭上游闸。雍熙元年(984),真州转运使乔维岳在扬州城西西河第三堰创设了二斗门,两个门之间相距大约五十步,这是史上记载最早出现的复闸,被称为真州复闸。乔维岳还开通了淮安西北的沙河,使运河经常使用的北口转移到淮阴附近,并在河上修复闸,复闸的修建,不仅节省了运河上多余的劳动力,还提高了船只的运载能力,逐渐的,扬州附近的埭,都换成了复闸。复闸使用之后“自是运舟往来无滞矣”。

除复闸之外水闸还分为单闸,多级闸,潮闸和澳闸,共五种。单闸是指在船只过船时单独控制开关的闸门,不需要其他闸门配合使用;多级闸,是指三个或三个以上闸门联合使用的船闸;潮闸是指建在河口附近或者大运河入海口的闸,既方便船只通航,又可以引入潮潮补充运河水量,涨潮时开闸,落潮前关闸蓄水;澳闸是指在闸旁适当高程建的小型水库,来节约和保证复闸或多级船闸的用水。

除了使用船闸之外,汴河上曾经采用一种草屯浮堰的建筑物,相当于以建堰和决堰来解决开闸和闭闸,在河道宽,河身浅,不易行船时,用草木绳索做堰堵塞水,等达到通航水深时再人工决堰让船通行。

大运河的正式形成是在元朝。元太祖将首都定在大都(今北京),为方便漕运,将大运河截弯取直,把原先以洛阳为中心的运河改道成以大都为中心,南下直达杭州的大运河,形成了今天运河的雏形。元朝的运河的主要部分分成三段:通惠河(连接北京到通县)、会通河(连接临清到东平)、济州河(连接东平到济宁)。

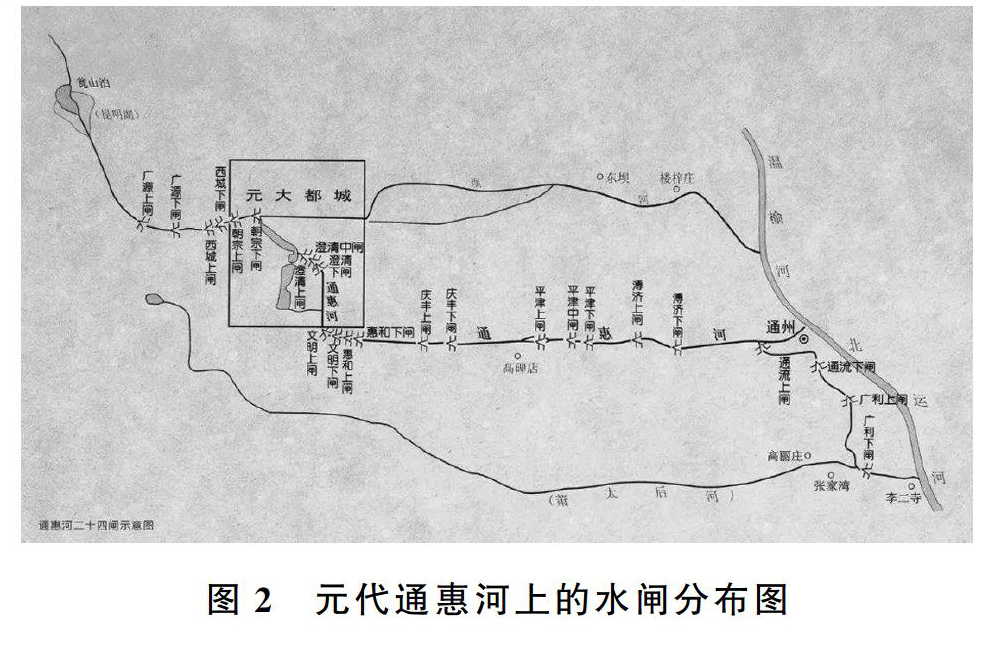

通惠河由元朝的郭守敬主持修建,连接了北京到通县(今北京通州区)。郭守敬提议:通州到大都之间的河段,使用浑水灌溉农田,再沿着旧闸河踪迹导通清水,线路自昌平县,向西折后再转向南,经过双塔、榆河等多条河流,到达西水门进入大都,再往南折汇成积水潭,积水潭往东南出了文明门,再从东进入通州高丽庄进入白河,堵塞十二处清水口。为了节约用水,方便船只通行,采用了“提闸过船”的方法,安装了20座水闸,主要有:广源闸;西城闸二(后改名会川);海子闸(后改名澄清);文明闸二;魏村闸二(后改名惠和);籍东闸二(后改名庆丰);郊亭闸二(后改名平津);通州闸二(后改名通流);广利闸;杨尹闸二(后改名溥济);朝宗闸二。闸口设置专职官员大司农司、都水监管理,严禁私决堤堰浇灌稻田等妨碍漕运之事,公私两种漕船在通惠河都可以通行。水闸一开始用木材建成,时间长了,木材容易腐朽,为了一劳永逸,后采用砖石修建。

会通河连接临清(在今山东聊城)到东平(在今山东泰安),“开会通河于临清,以通南北之货”,会通河的开通,方便了南北货物的交流。至元二十六年(1289),寿张县尹韩仲晖、太史院令史边源相继建言,需要在会通河上安装水闸以方便公私漕船的通行,于是在该河段安装了31座水闸,分别为:会通镇闸三、土坝二;李海务闸;周家店闸;七级闸二;阿城闸二;荆门闸二;寿张闸;安山闸;开河闸;济州闸三;赵村闸;石佛闸;辛店闸;师家店闸;枣林闸;孟阳泊闸;金沟闸;隘船闸;沽头闸;三氵义口闸;土山闸;兗州闸;堈城闸。因此,在会通河上,公私漕船都可以通行。除了方便公私漕船的通行之外,水闸还可以度量河流高低,度量各个河段之间的距离,以达到节水泄洪的目的。

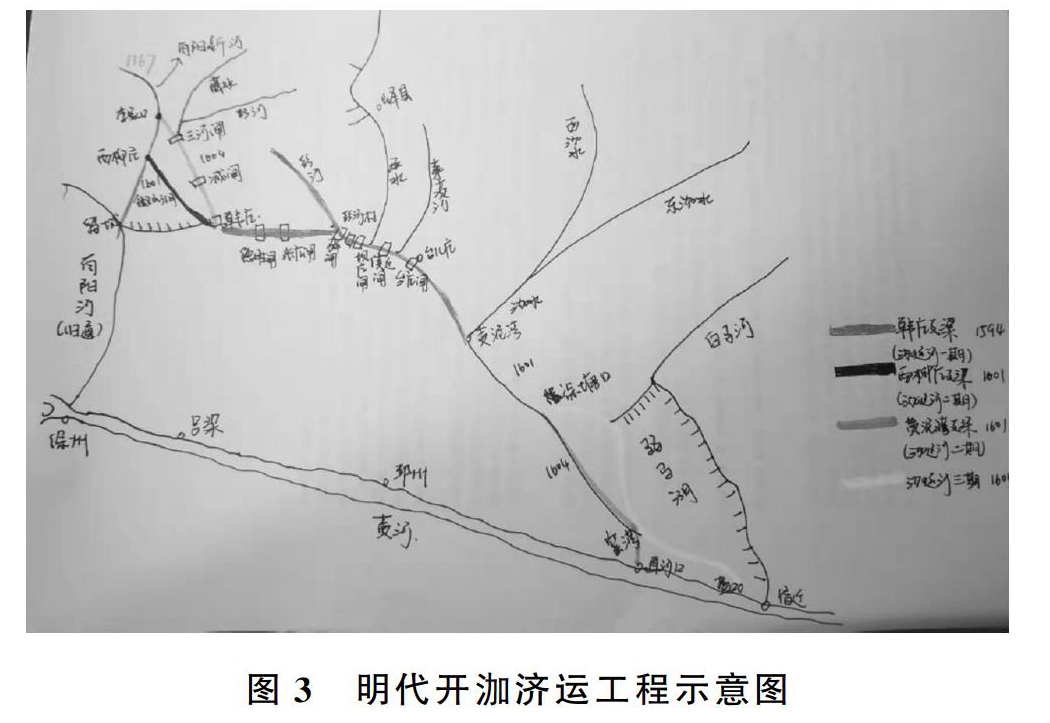

在明朝,大运河被称之为漕河。从徐州出发往北的漕河河段,是行运过程中最困难的任务之一,此处黄河水患十分严重,多次决口,堵塞河道,船只不能通行,“上流苦溃,下流苦淤。”为此,明廷先后开通了南阳新渠,泇运河以济运河,开泇济运是明朝解决黄河水患最伟大的工程之一。

嘉靖四十四年(1565),黄河冲决了沛县和昭阳湖,堵塞了几百里运道,为了解决这个问题,盛应期、朱衡等开南阳新渠,北从南阳(当时属兖州府鱼台县),南至留城(当时属南京沛县,在微山岛南3公里处),并设置了20个减水闸,自北而南记述如下:赵家闸、五里闸、七里闸、利建闸、田家闸、马闸(亦称马家三孔桥)、桥头店闸、邱家闸、石家闸、邵家闸、王家闸、满家闸(亦称满家三孔桥)、徐家上闸、徐家下闸,这些闸都是船只过船时单独开闭且用来分洪的减水单闸。

可是南阳新渠的开通并不能彻底避开黄河的威胁,留城以南的地区仍然是以黄河为运道的。隆庆五年(1571),黄河又冲决了邳州,从双沟往下,共冲决了十多个河口,损失几千辆漕船和四十多万粮食,从匙头湾往下八十多里都被淤塞。很多官员建议开通泇河以济运河。泇河源于山东南部山区,源头分为东、西两支,汇合后至泇口向南至邳州进入泗淮。如果从吕孟诸湖向东开河接到泇河,沿此河道行运,就可使运道东移,完全避开黄河。但沿途三四百里的河程,穿丘陵越湖塘,地质状况复杂,这个建议一直被搁置。

泇河的开通经历了十分漫长的过程,从隆庆三年到万历二十八年年间(1569—1600),多名官员提议开通泇河都被否决,原因是开通泇河的工程十分艰难。直到万历二十八年(1600),有更多的大臣提议开泇河,万历皇帝才同意开通,并任命刘东星为督理。

万历二十二年(1594),在刘东星正式开通泇河之前,舒应龙在韩庄和彭河村中间开通韩庄支渠,此條河后来被称为泇运河一期,此条河流河身浅,水深只有二到三尺,而江浙粮船重大,通航十分艰难,应当再加深四五尺,使得韩庄水通往泇口,以方便大小船只通行。正式开通泇河时,在刘东星主持下,对韩庄支渠加宽加深,并在韩庄以东的河槽上,建巨梁石闸、德胜闸、张庄闸、万年草闸等,韩庄以北在湖东开河四十五里,上通西柳庄,下接韩庄,以便纤挽船只,避免湖中行船风险。万历二十九年(1601),开泇运河二期,共两条线路,一是西柳庄到韩庄的西柳庄支渠;二是从徐塘口、骆马湖边的窑湾再连接到直河口的黄泥湾支渠。

此时泇河虽然初步开通,但仅能通行小船。万历三十一年(1603),李化龙再一次提出开挖泇河通运,李化龙循旧迹,规划了泇河的路线,自李家口向东经种口,流经东南处的郗山,到达韩庄后向东,经台儿庄再向东南到达邳县直河口进入黄河。万历三十二年(1604),开泇运河三期,从黄泥湾、徐塘口、窑湾到宿迁董口河道。万历三十二(1604)年八月,泇河大部分水工完成,当年就有三分之二粮船通过泇河。泇河开通后,南来航船就可以直接由邳县直河口进入泇河,就此避开了黄河,到台儿庄后向西至韩庄再向西至李家口进入南阳新渠。万历三十三年(1605),从泇河通过的漕船多达八千多只。全部工程完成后,李化龙因母丧离任,曹时聘接其任。由于地势的原因,从微山湖到台儿庄,西边比东边高出了20多米的水位差,为了解决水位差,包括修建了台儿庄、侯迁、万年、张庄、德胜、韩庄等八座水闸。除此之外,还设立了泇河河段的管理机构,增设河官和闸夫,建邮驿、巡检司等。

《清史稿·河渠志》记载:“运河自京师历直沽、山东,下达扬子江口,又自京口抵杭州,通谓之运河。”在清朝,运河依旧连接北京到杭州,清朝使用运河进行漕运主要在康雍乾三世,到了嘉庆年间,河道经常被堵塞,于是在道光年间开始实行海运,咸丰年间由于黄河改道,漕运中断,海运一直实行到清朝结束。

康熙年间,派遣靳辅为河督,东南地区水患益深,漕道益浅,靳辅认为,黄河和运河应当视为一体,运河的河道之所以堵塞,还是由于黄河河道的变迁,自古以来谈论治理运河,都在治理漕船行径的地方,而其他决口,以为与运河无关就不重视了,所以导致黄河河道崩坏,运河河道也逐渐崩坏。于是规定:本年应当运送的漕粮,必须在第二年三月前全部通过淮安,剩余的粮食过完,就要封闭通济闸坝,召集人马清除淤塞,开通河道,河面宽十一丈,河底宽三丈,水深丈二尺,并堵塞清水潭、大潭湾等六个决口,以及翟家坝至吴家墩一带的决口,再将清口挖深,船只就可以通畅行运。康熙十七年(1678),由于建江都漕堤,堵塞了清水潭的决口,清水潭离高邮湖很近,这样一来,漕船就无法通行,于是建永安堤,并派兵载柳蓄草,种菱荷蒲苇,每兵管两岸各九十丈;康熙十八年至二十年间(1679-1681),山阳戚家桥堵塞,黄河水内灌,运河垫高,年年清除淤塞仍不能缓解,为了防止阻塞,分别修建了十八座减坝,即分洪坝,保障过往船只顺利通行;康熙二十三年(1684),康熙南巡阅河时,觉得清口水紧,在清河运口处放了一座石闸;康熙二十五年(1686),靳辅察觉骆马湖、里运河道窄,可能不便泄洪,便在萧家渡、杨家庄、新庄各建减水坝,以便分洪。

2?限制船只规格,维持漕运秩序

元朝,会通河在沛县东金沟、沽头诸处,地形高峻,水旱时水浅,船只难以通行,而每到雨季,土堰又会被冲决,就需要限制船只的规格。根据《元史·河渠志》的记载,限制船只规格的具体措施如下:(1)在沽头闸处放一个小闸,小闸连接临清途中适宜放闸的地方,再放一个小闸,二百料以上的船,不可在此处行运,若船只需要在通惠河、会通河行运,则只允许一百五十料,如果有违反者,没收船只;(2)在金沟闸、沽头闸两闸中间放两个隘闸,各加宽一丈,用来限制大船,梭板等船可以随意通行,大都及江南地区的红头花船,不可以通行;(3)在隘船通船,必须检查船只的承载量,长度必须符合规格,如果闸内有长船,必须立刻离开;(4)移动沽头隘闸,放在金沟大闸的南部,称为运环闸,水大时开大小三闸,水小时关闭大闸,只让隘闸通船;(5)装运官用物品的小料船,需要申请上报才可以开大闸,并且增加金沟闸积水,以方便通行。

在明朝,所有漕粮都要通过运河来传输,运河掌握着明朝的经济命脉,因此,对于船只规格以及漕船的运载量,都有很严格的规定。漕船的标准宽度为9.2英尺(1英尺约等于0.3米),但在实际生活中,常常会超过这个限度,有些船只的宽度甚至会达到11.2英尺,而水闸的宽度为12英尺,他们只能是缩着身子,才可以勉强通过。标准漕船的载物量,通常为400多石,成化八年(1472),规定运往北京的漕粮永久地固定在400万石,但其实,漕河的最大运输承受能力每年大约在400万石到500万石之间,因此,在明廷还未规定数额时,每年运送至北京的漕粮就自然而然的达到400万石。

3?明代闸卡税收制度

本文因资料所囿,仅以明朝为例初步探讨闸卡税收制度。在明朝,运河掌握着国家经济的命脉,重要程度远远超过了以前的王朝。运河连接北京与江南,不仅仅是因为所有的供应品都要通过运河传输,在运河的各个关卡上收税也是明廷财政收入很重要的一部分,国家的收入,主要依靠漕粮和沿河征税。整个明朝,对于运河的依赖性一直存在。因为闸卡收税比较集中和方便,便于税务官员管理,尽量防止偷税漏税。明朝税收的种类很多,主要有以下几种。

3.1?官钞

由户部负责征收,从北京到南京,大运河被分为五段。载重100石的船只,每通过大运河的一段,要缴纳100贯铜钱,相当于1.25两银子。万历年间,京杭大运河上共有七大口岸和收税站,分别为崇文门、河西务、临清、淮安、扬州、浒墅关、杭州。

3.2?通行税

通行税不同于货物税。通行税税率,根据船头的宽度来定,在运河上往来的船只都是正方形的,明王朝在不同时期,在内河和运河上设置了数目不等的收税站,大约为7~12个。通行税根据船只的运载能力来征收。为了防止腐败,负责管理粮仓和征税的官员,通常任期只有一年。

3.3?抽分

由工部负责,且只对木材、竹子、铁、煤、柴炭、钉子、铜钱等造船物品征收,以实物形式上缴。这种抽分主要分布在北京、淮安、南京、扬州等地,其他地区如兰州、荆州、芜湖、杭州有少量分布。征收所得拨付给漕船船队的船坞,作为造船的原料。

3.4?货物税

明代早期就开始征收。除了农具和教育原料之外,其他所有在市场上出售的物品都必须交税,上缴的数额相当于该物品售价的1/30。除了北京和南京附近的收税站由朝廷直接派官吏管理,其他地方的收税站都由各省官员负责,一般是由县推官充当收税官。税收的小部分上交朝廷,大部分由地方政府留用,或作为救济资金。

3.5?土地税

漕粮是土地税的重要组成部分,明廷规定用漕粮来交土地税,特殊情况下才采取钱币缴纳的方式,纳税人需要到规定的地点缴纳税款,运输费用,由纳税人负责。全国税额总数为2950万石左右,其中有1200万石由地方政府支配,800万石作为前线的军粮,剩下的不到1000万石,供中央政府花费。

此外,地方政府负责,對各城镇货栈和货摊征收的税,通常每三个月征收一次。虽然明王朝对收税的规定十分详细,但是在实践过程中,也不免会遇到官员贪污腐败,朝廷对税率的规定不够合理,各个口岸收税数目不一等情况,这些问题还有待深入研究。

4?结论

总之,运河在古代掌握着一个朝代的经济命脉,它不仅仅是简单的将货物从江南运送到北方首都。在运输的过程中,通过各地特产的交流,使得运河沿线城市的经济得到发展;通过闸卡税收来增加财政收入,以增强军事实力对抗边界少数民族和倭寇。因此,历史上各个朝代运河都对我国经济文化的发展、国家的统一都有很大意义,其中,长期政府管理形成法律规则和参与运河运输的群体形成的民间规则起了重要的作用,这些都是以后需要深入挖掘和研究的问题。

参考文献

[1] 脱脱.宋史·河渠志[M].北京:中华书局出版社,1985.

[2] 宋濂,王袆.元史·河渠志[M].北京:中华书局出版社,1976.

[3] 张廷玉.明史·河渠志[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[4] 李跃乾.京杭大运河航运与漕运[M].北京:电子工业出版社,2014.

[5] 黄仁宇.明代的漕运[M].厦门:鹭江出版社,2015.

[6] 赵尔巽.清史稿·河渠志[J].北京:中华书局出版社,1977.

[7] 郑连弟.中国水利百科全书[M].北京:中国水利水电出版社,2006.

- 教你如何用Chrome浏览器杀毒

- 《微信7.0.4》新版体验

- 去除文件公章的PS使用方法

- 《穿山甲》智能广告审核体系守卫开发者安全变现

- 人工智能技术在教育领域的应用

- 边缘计算使工作变得更轻松

- 如何保存Win10锁屏壁纸

- 《微信iOS版7.0.9》更新朋友圈可以评论表情包了

- Bliss OS 12进入开发阶段:可在PC安装

- 绿色环保的《360清理大师》

- 不限速的网盘《和彩云》APP

- Excel做年终报表的小技巧

- vivo Y9s高颜值外还有质感美颜自拍

- JBL PULSE4音乐脉动四代便携式蓝牙音箱

- 一台聪明的入门微单索尼Alpha 6100

- 华为nova6 5G手机发布

- 工作效率如何跟上时代快节奏重器出击突破可能

- 轻质又坚固华米Amazfit GTS钛金属版智能手表

- 企业的“掌中宝”戴尔成铭3988商用台式机

- 《少年三国志:零》心有鬼谋鏖战九州

- 《哈利波特:魔法觉醒》测试开启

- 《新笑傲江湖》手游新版1.16上线

- 《塞尔之光》开启冒险新纪元

- 中国智慧城市的“病与痛”

- 天价电费成5G“拦路虎”多省出台政策给运营商减负

- occasionally

- occasionalness

- occasionalnesses

- occasioned

- occasioner

- occasioning

- occasionings

- occasions

- occlusion

- occult

- occulted

- occulter

- occulters

- occulting

- occultly

- occultness

- occultnesses

- occults

- occupancies

- occupancy

- occupant

- occupants

- occupation

- occupational

- occupationalhazard

- 传杯弄斝

- 传杯弄盏

- 传杯换盏

- 传杯送盏

- 传杯饮酒

- 传柄移籍

- 传柑

- 传染

- 传染性非典型肺炎

- 传染源

- 传染病

- 传染病名

- 传梅

- 传梆为号的使用

- 传檄

- 传檄手

- 传檄而定

- 传正

- 传汤

- 传法

- 传法院

- 传波红叶

- 传注

- 传注派之训诂

- 传流