王乃举

[摘 要]作为一种新的旅游形态,基于旅游系统认识角度,以旅游者、经营者和管理者三维度架构了微旅游基本概型和拓展概型。据此从需求驱动、技术支撑和政策引领三方面分析了微旅游发展的时代动因。以微旅游概型为基础,进一步分析了微旅游的结构特征,结合内外部动因,预测微旅游在主体结构、时空范围及经营管理等方面的发展向度。结果表明,微时代背景下微旅游主体结构、出行时空范围和经营管理均应作相应拓伸;旅游者具有微主体、微时空和微体验,经营者具有微市场、微分析、微营销和微产品,管理者具有微区域、微规划和微开发的结构特点;旅游者具有生态、低碳、自主和原真,经营者具有微应变和微服务,管理者具有嵌入式和生活型的发展向度。

[关键词]微旅游;维度;概型;向度

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2016)12-0115-11

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.12.018

1 微旅游概型

2011年5月2日沈敏岚在《新民晚报》载文提出微旅游一词,认为微旅游是不需长时间精心计划、不需太多行装、不需太多时间,可随时出发的短小旅行,出行目的和活动内容比较简单[1]。贾云峰、熊丽蓉等、吕杨等、胡海胜、赵红莉等都从旅游者维度给出微旅游活动特征的描述性概念,包括轻装简出,出行时间短、距离近、成本低,目的地选择随意性强,休闲活动为主等[2-6]。韩智慧认为微旅游具有“微活动特征”,还包括旅游者在旅游过程中“微博、微信”等新媒体的应用,即从获取信息、参与分享体验等全过程都以新媒体为主要媒体和手段[7]。

在谢彦君、张凌云、王玉海研究基础上,曹诗图将旅游概念界定为,人们以消遣、审美、求知等为主要目的,利用余暇到日常生活和工作环境之外的地方的旅行、游览和逗留的各种身心自由的体验。旅游的本质(身心自由体验)、旅游的目的 (消遣、审美、求知等)和内涵(到日常生活和工作环境之外的地方的旅行、游览和逗留等)在这一概念中得以体现[8]。按照曹诗图的观点,在描述性概念中,微旅游具有异地(日常生活、工作环境之外)旅行、游览、逗留,并获得自由休闲体验的特征,具有“异地身心自由体验”这一旅游概念的本质要求,契合旅游本质、旅游目的和内涵的概念框架,所以微旅游属于旅游范畴。

谢彦君、王玉海、徐菊凤、曹诗图等均从旅游者及其活动维度界定了旅游概念[8-11],基于这一视角,易与微旅游概念混淆的一般旅游形式包括短途旅游、自助旅游、背包旅游、无景点旅游等。选取主体结构、旅游决策、旅游目的地、时空范围、活动方式、旅游媒介6个变量进行比较(因交通方式包含客源地与旅游目的地区间交通及目的地区内交通,难以区分,故未枚举),结果显示,与列举的4种一般旅游形式相比,旅游决策区别最显著,即微旅游者无需精心策划,是真正意义上的说走就走的旅游行为;区别较大的是旅游目的地选择及旅游媒介的运用,微旅游可选择景点(区),亦可选择非景点(区),背包旅游、自助旅游与之相近,其他两种一般旅游形式与之差异明显;微旅游者使用微信、微博等移动互联网媒介,其他3种一般旅游形式主要借助传统媒介或辅以互联网媒介。区别不太明显的变量是时空范围及主体结构,随着旅游业进一步发展,微旅游主体出行时空范围与自助旅游、无景点旅游相近,与短途旅游和背包旅游有一定差异,主体结构与短途旅游不同,但与其他3种一般旅游形式差异不明显(表1)[12-15]。以上结果表明,不能将微旅游简单归为以上4种旅游形式中任何一种形式(表1)。魏小安认为,我们追求更长的甚至是整块的可自由支配时间,但现状是分割的碎片化的,这就形成了微时间,也形成了在此基础上的新旅游方式——微旅游[16]。综合以上研究,笔者认为微旅游是一种新的旅游形式。

以上微旅游概念的界定突出旅游系统需求侧旅游者的活动特点,对于旅游系统供给侧(企业)及旅游媒介(企业和政府)关注较少。王玉海认为旅游及其所引发的一切现象都是由旅游需求和旅游活动所引发的;旅游概念应基于旅游者的需求和旅游活动出发,而不能从其引发的关系和现象出发,并列举 “新闻”“劳动”等汉语词汇进行了佐证[10]。但事实并非完全如此,人们在使用“新闻”“劳动”等词汇时,自然会延伸其本底含义,新闻业、新闻出版、新闻管理等,劳动合同、劳动报酬、劳动仲裁等相关“新闻”“劳动”社会现象词汇会频繁出现。因此,不难理解,旅游本身就是一个系统概念,强制剥离依然会引发更多的争议。特别是旅游业态自然裂变、衍生,新的旅游形式不断出现,如冠之以修饰词的红色旅游、黑色旅游、生态旅游、智慧旅游、深度旅游等新型旅游形式不断涌现,既有研究也证明以上旅游概念应采用系统的观念进行界定。谢彦君认为,旅游是个人以前往异地寻求愉悦为目的而度过的具有社会、休闲和消费属性的短暂经历,这一概念虽基于旅游者维度,却提出旅游活动具有社会属性[9];韩春鲜认为旅游研究包括旅游者及其活动、旅游产业及其活动、两类活动与旅游目的地环境之间的相互影响和相互作用三大部分[17];张凌云提出旅游概念具有两个层面,第一层面指旅游是人地关系和人际关系的异化体验,第二层面指旅游是社会关系和现象的总和[18];周笑源认为生态旅游应该对其概念内涵进行综合性的理解,不仅要强调旅游者行为,也要强调旅游地行为,不仅可以定位于旅游活动形式,还可以定位于旅游产品或旅游发展模式 [19];李云鹏等认为智慧旅游概念内涵包括旅游信息服务和泛在化(ubiquitous),概念外延因泛在化的旅游信息服务导致了旅游信息流重构、旅游业务重组、旅游组织优化[20]。以上学者研究表明,旅游者旅游需求及其活动、旅游企业、政府成为旅游概念内涵外延相互交织的有机整体。

鉴于以上论述,已有对微旅游概念研究忽视了一个基本问题,即作为一种新的旅游形式,微旅游概念界定不仅要基于旅游者旅游需求和旅游活动作为出发点,也要阐明与微旅游活动所引发的业态现象的关系。微旅游业态包含旅游者、旅游经营者(景区、旅游服务商)和管理者(各级政府),三者构成微旅游系统(图1)。

1.1 微旅游基本概型

本研究概型特指概念模型,包括微旅游基本概念、拓展概念及其形成的概念体系。目前,既有研究几乎都是基于旅游者角度给出微旅游的概念。认为微旅游是一种轻装简行、无需精心安排、说走就走的旅游形式,借助微信、微博等现代移动互联网获取旅游信息,具有微主体、微时间、微空间、微体验的特征。微主体系指青年白领、大学生三两成群;微时间系指无需旅行社严格安排,利用闲暇碎片化时间自由出行;微空间系指城市近郊、公园、乡村或非景区、非景点;微体验系指简约的旅游体验,可以是美食、郊游、交友、联谊、民俗体验等简单旅游活动。

基于旅游者维度,笔者认为微旅游概念重点突出旅游活动成因、旅游活动目的、旅游活动形式、旅游活动效果等方面,即微旅游系指旅游者突破传统旅游形式,利用闲暇时间,借助现代互联网信息平台,为解乏减困、愉悦身心、健身康体、交友联谊、探奇求新、回归自然而自由出行的休闲体验形式,出游目的地不限于已开发的景点、景区。以上概念契合王玉海关于旅游即旅游者旅游需求、旅游活动并获得非惯常环境休闲体验的概念框架。

1.2 微旅游拓展概型

(1)旅游者维度

既有研究将微旅游主体界定为青年、大学生群体。实际上,中老年群体三两出行、轻装简行,为追寻往日时光、探寻昔日旧友,为养生健体、探查民俗等,可漫无目标,亦可设定模糊目标,行程不定,前往景点、景区或非景点、非景区,也适合微旅游概念,主要区别在于中老年群体微旅游信息技术运用上的欠缺或使用较少。

既有研究将微旅游时间界定为1~2天,旅游空间为城市、城郊、近距离乡村或自然界。实际上,随着微旅游的发展,出行者时间、空间可自由安排,如大学生暑假自由行,可选择城市、近郊、长途甚或异域他乡。中老年特别是离退休出行者,时间更为自由宽裕,可远距离出行。

魏小安分析了在微时代背景下,微旅游需要抓住微核心——微消费、动旅游和云服务,指明了微旅游系统中旅游者、企业和管理者三者之间的关系[16]。熊丽蓉等基于微旅游产品特点,提出了旅游企业和政府应对微旅游发展的相关建议[3]。贾云峰提出微策划的观点,微旅游发展要重视微市场满足微需求,要依托微平台进行微营销[2]。汪金亮提出旅游规划中微分析、微定位、微市场、微产品、微规划观点[21]。以上研究表明,微旅游是一系统概念,与旅游业态及政府管理密不可分,需要进一步拓展至旅游经营者与管理者维度。

(2)经营者维度

微旅游与经营者的关系,现有研究中主要涉及在线旅游服务机构等。认为在线旅游服务商应突破原有旅行社刚性的旅游计划安排,将旅游决策主动权下放给微旅游参与者,让旅游者自由组团、自由安排行程、自由选择旅游景点、自由参与旅游活动内容等。

基于旅游经营者维度,笔者认为微旅游概念应该从微市场分析入手,进行微旅游群体市场细分,提供相关微市场服务。即微旅游系指旅游服务商基于旅游微市场分析,做出合理的微市场细分,借助现代互联网信息平台,为不同微旅游者消费群体提供即时性微旅游产品。

(3)管理者维度

政府在微旅游发展中扮演着管理者的角色,是微旅游政策制定者及微旅游规划的执行者,因此,微旅游概念理应包含管理者的内容。

基于政府管理者的维度,笔者认为微旅游系指政府运用相关管理职能,聘请专家学者对相关区域进行资源评估、市场调研分析,科学规划微旅游发展方向,包括空间布局和功能定位,产品设计和市场营销,旅游基础设施和服务设施建设等具体措施。

如上论述,既有研究忽略政府在微旅游规划和开发上的存在,因此,微旅游概型应考量政府管理者采取积极的应对策略,分析市场需求动向,紧密配合旅游景区、旅游服务商制订科学微旅游规划和微旅游开发,其核心要领指向微旅游者崇尚自然、本真的需求。

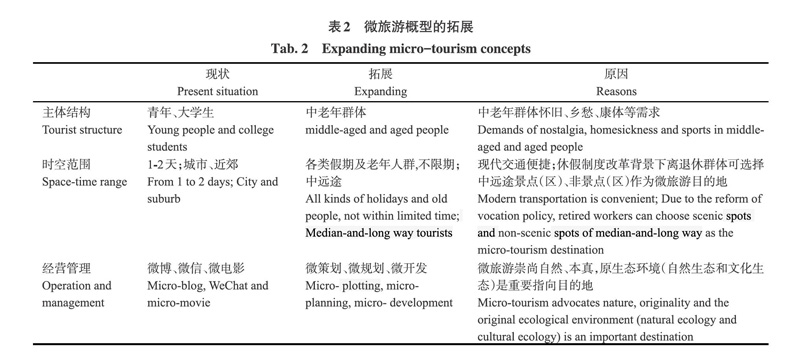

微旅游概型突破主体结构、时空范围、经营管理范畴,是一种涵盖内容极其广泛的新的旅游形式(表2)。

2 微旅游动因

一种新的旅游形式出现系旅游需求、旅游供给、旅游媒介等多方要素集成的产物,微旅游的产生概莫能外。

2.1 需求驱动

目前我国已经进入城市化快速发展阶段,2014年我国城镇化率已达到54.77%①。我国城市人口规模和人口密度不断加大,2014年省会及计划单列市中千万人口以上的超大城市已达到6座,500万人口以上的城市达到25座,全国城市平均人口密度高达2419人/km2[22]。城市空间密度也不断增长,除长三角、珠三角、环渤海城市群外,闽南、华中、中原、成渝等城市群不断发展壮大。由于城市人口规模和人口密度的增长,城市外援和内生服务资源供给日趋紧张。城市出现了住房紧张、交通拥堵、大气污染等诸多环境问题,也出现了城市传统文化流失、竞争激烈、工作紧张等诸多社会问题。城市居民急切需求舒缓身心、亲近自然、健身康体等旅游活动。

肇始于20世纪80年的传统观光旅游,主要以旅行社为主要的社团旅游形式,报名、组团、出行严格按照旅行社的计划安排,旅游者缺乏独立决策的机会。随着城市人均收入和生活水平提高,旅游已经成为越来越多家庭休闲娱乐的必选项,成为常态化“刚性”需求[23],同时,城市白领等潜在旅游者群体休闲、度假等多元化旅游需求日益增长,特别是城市潜在旅游者独立思考、自主决策的需求不断增长。一是许多潜在旅游者闲暇时间不固定,而旅游已成为常态化生活需求。二是游览观光不再是旅游的唯一目的,愉悦身心、减压消困、健身康体、交友聚会已成为旅游的重要组成部分。

2.2 技术支撑

互联网时代催生了微信、微博等现代信息便捷式交互形式。微旅游以青年旅游者为主要群体,青年人在接受和掌握现代媒体方面具有特殊的优势和惊人的速度。与互联网技术并行的QQ、飞信、邮件系统也起到了辅助微旅游发展的作用。

移动互联网、wifi普及为微旅游信息交流插上巨人翅膀。2015年我国移动电话用户达到6.68亿①。互联网是潜在旅游者,特别是青年旅游者交流旅游信息、形成旅游决策、旅游出行和发表旅游心得的重要途经。

在线旅游服务机构即时抓住了互联网在旅游营销上的独特优势。如利用微信平台微信公众号,信息推送采用漂流瓶、摇一摇、位置签名、二维码、开放平台、公众平台、语音信息、图文信息等多种方式,适合在线旅行社、OTA、旅游景区宣传、推介旅游产品。

2.3 政策引导

国家旅游局将2014年旅游主题定为“智慧旅游年”,智慧旅游是通过互联网(移动互联网),旅游者借助便携终端上网设备主动感知旅游信息(即时发布),及时安排和调整工作与旅游计划。2013年国务院颁发《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》,从国民旅游休闲时间、基础设施、产品开发与活动组织、公共服务、服务质量等六个方面做了制度安排。《国家“十三五”规划》供给侧改革的提出对旅游业转型升级具有指导意义,旅游业的发展重点将向旅游休闲装备制造、乡村民宿、自驾车营地、度假体验产品、文化体验等方向倾斜,完善旅游产品的结构性供给,进一步优化旅游资源的配置效率,提高旅游业的全要素生产率[24]。

社会经济发展及城市环境拥挤、污染是微旅游需求驱动外生变量,城市居民收入增长及压力增加是微旅游需求驱动内生变量;国家宏观政策引导也是微旅游不断前向发展的外驱力量;同时,旅游者及旅游服务机构对现代媒体的积极消纳和创造性运用是微旅游内驱外引的中间力量。以上多重力量的合力助推我国微旅游发展方兴未艾。

3 微旅游结构

基于微旅游概型与动因的认识,微旅游特点需从结构上进行划分,即从旅游者、经营者和管理者三维度对微旅游结构特征进行辨识(图2)。

3.1 旅游者维度

一般认为,微旅游系微主体利用微时间在微空间上的微体验。因而基于旅游者维度,微旅游具有主体、时间、空间和体验4个向量的结构特征。

(1)微主体

微旅游以自由行为主,旅游者是决策的主体,包括出行组织和出行活动。根据组织人数特点划分为个体旅游、情侣旅游、社团旅游三种组织形式。

个体旅游凸显微旅游个性化特征。由于现代社会青年旅游者个性需求多元化,探奇、求新、趋静成为一些青年人的生活需求。与原有背包旅游区别在于利用现代互联网信息,自由安排行程,自由选择目的地,旅游目的地可能是非景点、非景区。

情侣旅游以两人为团队,享受爱情或新婚燕尔的甜蜜简装出行。情侣旅游者也是借助现代互联网平台,自由安排行程和目的地,旅游目的地选择以浪漫温馨为主,可以是非景区、非景点。

社团旅游指3~5人的小团体,可以是熟识的人,也可以是利用现代互联网平台组建的临时小社团(驴友、战友、同学、朋友等),该社团成员“志趣相投”,有共同的爱好,出行目标一致,可以是游览观光、休闲度假、民俗体验、旅游购物、交友联谊等。

(2)微时间

现有研究提出微时间的界定,系指出行者因工作、学习时间紧凑,充分利用碎片化时间即时出行。此类旅游者主要指城市青年白领、大学生等。

日后微旅游发展,时间概念会发生变化,既包含即时游(周末1~2天),也包括短期游(3~5天)和度假游(5天以上)。其中,短期游和度假游与传统旅游形式的区别在于出行组织、行程安排、目的地选择方面由出行者自主决策,以个体、情侣、家庭、临时微社团为组织特征,出游行程临时变化,目的地指向可以是非景区。

(3)微空间

从空间角度划分,微旅游可划分城市旅游、乡村旅游、自然旅游三种形式。

城市是人类活动最密集的场地,繁冗复杂的人类系统叠加在自然系统之上,自然属性自城市边缘向城市中心递减。微旅游活动主体需求多元化,城市文化广场、公园、博物馆、古建筑是微旅游者交友联谊、文化求知、放松身心的地方。环城公园、城市园林、郊区乡村自然气息渐浓,是微旅游者消乏减困、愉悦身心、健身康体的地方。城市旅游空间距离近,时间安排自由,出行方便。

乡村是与自然接近的地方,属于半自然人工化系统。微旅游者青睐乡村,一方面基于对乡村生活简约的感知,乡村文化的认知;另一方面是基于对田园风光的憧憬。乡村旅游是微旅游者体验乡村生活、乡村劳动,感受乡村民俗的最佳选择目的地。

自然旅游系指无人类聚落的纯自然空间,亦包括历史遗址、遗迹地,如沙漠城市遗址。微旅游者需做一定的准备,包括安全设备、心理调试、成员分工等。自然旅游突破现有的微旅游框架,与探险、探奇旅游相近。

以上三种微旅游形式是以城市为中心,空间上自城市向自然过渡,活动繁简程度递增。

(4)微体验

微旅游从活动层次结构上可划分为观光旅游、休闲旅游、专项旅游三种微体验层次。

观光旅游是微旅游的基本层次。微旅游者离开惯常环境,即便是城市微旅游者,基本的活动体验要素就是游览观光。游览观光的内容涉及城市风光、建筑特点、乡村风貌、田园风光、自然景致等。

休闲旅游是微旅游的主要层次。微旅游主要的目的是出行者愉悦身心,与自然零距离接触,呼吸清新空气,吐故纳新;深入乡村生活,体验乡村民俗,感知传统乡村文化。

专项旅游是微旅游的高级层次。微旅游者出行的动机比较单一,如穿越林区的自然生态体验,入住农家的乡村生活体验,周末专程异地购物旅游等。

3.2 经营者维度

基于经营者角度,微旅游系指在线旅游服务商对微旅游进行市场分析,策划和实施微营销方案,向微旅游者提供微旅游产品的过程。因此,微旅游具有微市场、微分析、微营销、微产品4个向量的结构特点。

(1)微市场

微旅游市场的含义可解译为两方面,一是基于现代互联网技术下(微信、微博)的旅游市场,市场目标群体是对现代通讯手段接受迅速的青年白领和大学生;二是自由组合、随机出行、目标不定的中老年旅游人群,出行指向可能不是已建成的景点、景区。

(2)微分析

微分析是对微市场的深入研究,通过调查问卷、访谈等多种形式收取数据,进行分析归纳,为制订营销方案、选择营销渠道、策划促销措施提供基础资料。

微分析需选择目标客源市场,近期以东部地区大中城市为主要目标城市;同时需选择目标人群,近期以青年白领、工薪阶层、大学生为主要对象,后期可拓展到中老年人群。

(3)微营销

在市场调研和分析的基础上,针对目标人群的微旅游需求特征,制订营销方案,选择移动互联网信息平台为营销渠道,策划惠及客户的促销措施。

(4)微产品

在线旅游服务商产品形式即是服务,服务的载体是现代互联网信息平台。在线旅游服务商应提供即时便捷的交互式信息交流渠道,为潜在微旅游者提供迅捷服务,包括目的地选择、行程推荐、酒店预订、票务服务等。

3.3 管理者维度

微旅游背景下,地方政府管理者的角色将会发生重大转型。表现为旅游区的界定,旅游区规划与开发,以及生态环境保护等方面。

(1)微区域

规划区域突破传统旅游区的范畴,可以是城市公园、城镇街区,也可以是一块山林、一座村庄。规划区域不求大、不求全,契合微旅游者微体验的 需求。

(2)微规划

微规划有两层含义,其一是不求传统旅游区功能设施齐全,不需功能完备的游客服务区、娱乐区、购物区、功能区等;其二是旅游区与非旅游区无明显的空间界限,规划区力求自然生态与文化生态保持原真状态。

(3)微开发

微开发是基于微规划的理念,不对自然地形地貌做破坏性建设,不对建筑格局、建筑形制做刻意修改;完善游道系统,材质选择以天然、本土为特色;对山林、水系做生态环境治理,整饬林木、疏浚水系,维持自然面貌;对历史街区、传统村落做文化空间保护,延续生产、生活空间,保护发扬民俗 文化。

(4)微影响

微影响是微旅游发展的最高指向,是政府宏观管理和监控微旅游发展的结果。微旅游者践行轻装简行、低噪、低碳微旅游活动,微旅游经营者推广绿色营销、跨时空服务、旅游消费服务;旅游管理者创设政策制度环境,宏观指引微规划、微开发。以上三方合理助推旅游目的地在微旅游环境下,生态和社会环境微影响或零影响。

4 微旅游向度

向度系指微旅游发展的趋向,根据微旅游发展现状及影响微旅游发展的内在和外在驱动力,微旅游发展向度表现有以下几方面:

4.1 旅游者维度

(1)生态向度

生态向度包括自然生态和文化生态两个层面。微旅游追求自然、自由和原真,自然生态契合微旅游者与大自然的亲近接触。微旅游者寄情于山林泉石之间,而尘心渐息,达到愉悦身心,消乏解困之效。文化生态契合微旅游者与中国传统文化交流互动。微旅游者穿越历史时空、徜徉于民俗书画之中,而俗气潜消,达到修身养性,净化心灵之效。

自然生态环境与城市生态环境,乡村文化生态与城市文化生态形成强烈的反差,无论是城市青年、大学生还是中老年潜在微旅游者,自然生态环境和乡村文化生态都是未来不二的选择。

(2)低碳向度

我国目前处在工业化中期进程中,工业生产高物耗、高能耗、高碳排现象日显突出,城市环境污染问题日益显现,如雾霾频率和时空范围日益扩张。城市微旅游者以切身行动践行低碳生活方式。具体表现在出行方式选择、消费行为决策等方面。如绿色出行近郊游,以单车、步行代替自驾游;住乡村旅馆,吃农家饭菜,代替入住豪华酒店,摆高档宴 席等。

(3)自主向度

微旅游者摆脱传统旅游被动计划出行的限制,自由组合、轻装出行、随机安排行程和活动项目,目的地选择也高度自由,可以是景点、景区,也可以是非景点、非景区。日后,微旅游主体会不断拓展至中老年群体,三五成群,自由成群。中年出行可能是探亲访友,追寻乡愁等;老年出行的动机可能是寻根问祖,也可能是康体健身,疗养身心。

(4)原真向度

原真向度包括旅游世界→生活世界、伪空间→真空间、伪文化→真文化的转变,因而乡村是微旅游主阵地。

城市微旅游者有两大群体,一是以青年、大学生为主体的现代派群体,该群体是现代科技的践行者,微信、微博是助推微旅游的主要技术支撑,工作、学习、生活压力是助推微旅游的内生力量,环境污染、环境拥挤是助推微旅游的外生变量。二是以有农村生活经历的知青、升学以及务工、征地城市化的中老年群体,该群体人生经历对农业生产、乡村生活、乡村文化、田园风光有特殊的眷恋情怀。

在城市文化泛化的时代,乡村文化特别是传统村落已成为城市微旅游者探寻文化根脉的落脚点。传统村落具有物质与非物质文化遗产的双重特性。具有丰富的地理、历史、文化信息。

微旅游以简约、轻装、低噪出行,出行目的地可以是未经旅游规划的传统村落,入住农家,体验生活、体验生产、体验民俗。

4.2 经营者维度

(1)微应变

微时代背景下,旅游服务商微应对表现在对新技术即时消纳和灵活运用上。当微电影、微博等微技术广为盛行的时候,旅游企业应即时向微信技术进发;当微信技术不断更新换代的时候,旅游企业要即时跟进和改进。

(2)微服务

微服务是微旅游时代发展的重要特征,旅游企业通过微分析、微策划、微营销、占领微市场,这一系统工程具有新、奇、特、快的特点,旅游企业要在微小领域做微文章,达到出奇制胜的效果。

4.3 管理者维度

(1)嵌入式

政府对微旅游的规划管理,主要通过对生态环境保护、生态环境培育;文化生态保护、文化生态延续创造无处不在的旅游环境,让旅游嵌入自然、生活空间,与自然生态环境、自然文化民俗融合并行,使微旅游者感知旅游环境即生活环境、旅游环境即自然环境。

(2)生活型

微旅游者已把旅游作为生活的有机组成部分,同时也希望旅游环境感知真实原真。政府作为微旅游管理者无需做大手笔的旅游规划,无需将景区规划成设备齐全,功能齐备的旅游区。如农家生产、农家生活、乡村民俗、民族节事活动有序引导和延续,吸收文化精髓和健康内核;村庄格局、建筑形制、山林布局、地形地貌以保护、休整、延续为第一要义。

5 讨论

5.1 微旅游与其他旅游形式关系

如上论述,笔者综合前人研究,认为旅游概念具有系统结构,基于旅游者活动给出旅游基本概念,还应基于经营者和管理者给出综合概念。易与微旅游概念混淆的一般旅游形式包括短途旅游、自助旅游、背包旅游、无景点旅游等,5者之间的关系详见本文第1节,在此不再赘述。

按照旅游概念综合模式,基于旅游者、旅游企业和政府给出旅游概念,旅游研究的是离开惯常居住地人的旅游活动,满足他们需求的产业的活动,以及两类活动与目的地的社会文化、经济和自然生态环境之间的相互影响和相互作用[16],微旅游与此概念易混淆的是基于宏观空间层面的全域旅游以及微观技术层面的智慧旅游。全域旅游是将特定区域作为完整旅游目的地进行整体规划布局、综合统筹管理、一体化营销推广,促进旅游业全区域、全要素、全产业链发展,实现旅游业全域共建、全域共融、全域共享的发展模式[25]。二者区别需从旅游者、旅游经营者和管理者3个维度阐释。基于旅游者维度,微旅游者主体决策自主性强、主体结构以城市白领及大学生为主、移动互联网作为主要旅游技术媒介,全域旅游者属大众旅游者群体,主体结构具有旅游者综合特征。基于经营者维度,微旅游企业强化微技术运用、微市场分析、微产品策划和营销,提升旅游企业的竞争能力。而全域旅游中微技术运用属基础信息服务设施建设,增强全域供给侧旅游供给能力和旅游服务效能;基于政府管理者维度,相同点在于政府对微旅游和全域旅游皆注重宏观政策调控和旅游社会环境营造,不同点在于前者政府侧重微旅游微技术及其设施推广覆盖,及微规划、微开发理念和政策环境的营造,而后者政府侧重旅游供给侧改革推进,加大旅游基础设施和旅游产品建设投资力度,增强全域旅游区旅游社会、环境承载消纳能力。微旅游与智慧旅游也有本质区别。智慧旅游通过运用云计算、物联网、移动互联网等技术,使旅游者信息搜索行为和旅游行为方式,旅游企业营销、服务、管理方式以及政府旅游管理方式发生根本性改变。因此,智慧旅游是以现代媒体技术为旅游者提供泛在化的旅游信息服务为起点,增加旅游交易过程的便捷程度,提升旅游目的地智慧效能。而微旅游不仅强调对微技术的运用,更加突出旅游者的主体地位,即决策、行程、活动等方面自主权力;同时强调旅游者休闲、体验的价值取向。当然,微旅游发展也会深刻影响旅游企业、政府的经营管理变革。

5.2 微旅游维度架构意义

以上微旅游维度架构及与其他旅游形式之间关系的分析,一方面可辨别微旅游不能等同于其他旅游形式,另一方面,可辨识微旅游属于旅游业态未来一个重要的发展方向。因此,旅游者、企业和政府经营管理者维度,应从以下方面理清思路,推进微旅游发展,进一步加快“十三五”期间我国旅游产业的转型升级。

(1)微时代与微生活。在微时代背景下,潜在旅游者应积极学习掌握微技术运用,享受现代科技成果给工作、学习、生活带来的便捷。同时积极投入到微生活中来,以微旅游为引领,将零散碎片化的微分时间有效利用起来,利用周末及各类假期享受微生活、品味微生活,提升繁忙工作学习之余的生活品质。

(2)软环境与硬环境。微旅游背景下,在一般旅游区,政府及企业投资重点为供给侧旅游基础设施、旅游服务设施等硬环境建设,加大旅游供给力度,满足日益增长的大众旅游需求。而在全域旅游区,不但要求旅游设施、旅游景点提量、提质,更要加强旅游政策、旅游制度等社会软环境建设,推进全域社会旅游自组织结构的优化组构,为微旅游者提供自主、自由、碎片化微消费的共享社会环境,增强旅游者休闲体验的舒适效应。

旅游本质是文化,文化具有层次结构,精神文化是内核,统领制度文化和物质文化。微旅游背景下,无论一般旅游区还是全域旅游区,均应强化精神文化建设。如淳朴民风、浓厚民俗、恬静生活,是传统村落乡村微旅游者获得一次增知长见、消压减困、抚摸乡愁的愉悦体验;再如穿行历史街巷、感知商贾繁华、欣赏杂技戏曲,是历史街区微旅游者获得凭物思古、追寻历史记忆的休闲经历。经验表明,旅游区物质文化建设在投资有保障的前提下简便易行,而精神文化却是系统工程,需旅游区社区居民、经营者、政府管理者长期协作方能凑效,特别应重视非物质文化传承保护与发展工作,强调地方性、原真性。

(3)微规划与宏规划。旅游规划具有系统性,是旅游业健康有序发展的关键环节。在微旅游背景下,旅游规划应基于微时代特征,立足微旅游资源及微旅游市场调研、分析、预测,微分区域、微分市场,做微规划、微景点(区),吸引微旅游者。特别是乡村、历史街区、主题公园等小尺度旅游景点(区)应规避贪大求全、同质化景点(区)的宏伟规划[26]。

参考文献(References)

[1] Shen Minlan. To the sun is not far from the sun in a daze:Urban white-collar choice weekend “micro tourism”[N].Xinmin Evering News,2011-05-02 (A02).[沈敏岚.到不远处晒晒太阳发发呆——都市白领选择周末“微旅游”[N].新民晚报,2011-05-02(A02).]

[2] Jia Yunfeng. Micro era tourism requires micro planning [N]. China Tourism News, 2012-02-13 (3).[贾云峰.微时代旅游需要“微策划”[N].中国旅游报,2012-02-13(10).]

[3] Xiong Lirong, Zhang Wenjian. A new form of urban tourism from the view of “micro tourism” [N]. China Tourism News, 2013-08-23 (the 11th Edition). [熊丽蓉,张文建.从“微旅游”兴起看都市旅游新形态[N].中国旅游报,2013-08-23(第11版).]

[4] Lv Yang, Zhou Lei. Simple analysis of “micro tourism” for Gu Lou District in Nanjing city [N]. China Tourism News, 2013-12-13 (11).[吕 扬,周 磊.南京鼓楼区“微旅游”浅析[N].中国旅游报,2013-12-13(11).]

[5] Hu Haisheng.Tourism micro:Concept and countermeasure question[J]. Tourism Forum,2013,6(5):1-5.[胡海胜. 微旅游:现状、内涵、对策[J].旅游论坛,2013,6(5):1-5.]

[6] Zhao Hongli. A research review on micro tourism[J].Journal of Sichuan University of Science & Engineering:Social Sciences Edition,2014,29(5):73-80.[赵红莉.微旅游研究综述[J].四川理工学院院报:社会科学版,2014,29(5):73-80.]

[7] Han Ji Hye. The development and practice of the micro tourism products of the “Tang Island Bay” and the suggestions [N]. China Turism News, 2015-02-04 (11). [韩智慧.“唐岛湾骑迹”微旅游产品的开发实践及建议[N].中国旅游报,2015-02-04(11).]

[8] Cao Shitu. A further study on the concept of tourism:A discussion with professor Wang Yuhai, etc.[J].Human Geography,2013,28(1):116-120. [曹诗图.对“旅游”概念的进一步探讨——兼与王玉海教授等商榷[J].人文地理,2013,28(1):116-120.]

[9] Xie Yanjun. Tourism (the 2nd Edition) [M]. Beijing: China Travel & Tourism Press,2004.41-84.[谢彦君.基础旅游学(第2版) [M].北京:中国旅游出版社, 2004. 41-84.]

[10] Wang Yuhai. A new exploration of the concept of “Tourism”:Discussion with Professor Xie Yanjun and Zhang Lingyun[J].Tourism Tribune,2010,25(12):12-17. [王玉海.“旅游”概念新探——兼与谢彦君、张凌云两位教授商榷[J].旅游学刊,2010,25(12):12-17.]

[11] Xu Jufeng. On the consensus of the basic concepts of tourism discipline[J].Tourism Tribune, 2011,26(10):21-30.[徐菊凤.关于旅游学科基本概念的共识性问题[J].旅游学刊,2011,26(10):21-30.]

[12] Yu Zhiyuan. Evolution of backpackers and the concept reconstruction of backpacking[J].Tourism Science,2014,28(4):38-51.[余志远.背包旅游者的演变与概念重塑[J].旅游科学,2014,28(4):38-51.]

[13] Long Yonghong. Backpacking tourism culture in network times:Taking Cang Qiong Outdoor Tourism Club as an example[J].Tourism Tribune,2011,26(11):71-77.[龙永红.网络时代的背包旅游文化——以苍穹户外旅游俱乐部为例[J].旅游学刊,2011,26(11):71-77.]

[14] Jian Yufeng, Liu Changsheng, Xu Jue. Research on development status and countermeasures of admission free travel:Comparative analysis of the tourism market in Changsha and Zhangjiajie[J].Tourism Forum,2013,3(6):756-762. [简玉峰,刘长生,徐 珏.无景点旅游”发展现状及其对策研究——基于长沙与张家界旅游市场的比较分析[J].旅游论坛,2013,3(6):756-762.]

[15] Wang Jiping, Wu Yanji, Zeng Haiyang.On the theoretical interpretation and practical meaning of attractionless tourism[J].Tourism Science, 2008,22(4):28-31. [伍延基,王计平,曾海洋.无景点旅游的理论解释与实践意义[J].旅游科学,2008,22(4):28-31.]

[16] Wei Xiaoan. Micro era micro tourism [N]. China Turism News, 2012-01-18 (11).[魏小安.微时代 微旅游[N].中国旅游报,2012-01-18(11).]

[17] Han Chunxian. Explaining of the conception of tourism[J].Economic Geography,2006,26(12):115-118.[韩春鲜.旅游概念诠释[J].经济地理,2006,26(12):115-118.]

[18] Zhang Lingyun. Review on the definitions and concept of tourism currently popular in the world: Recognition of the nature of tourism[J].Tourism Tribune,2008,23 (1):86-91. [张凌云.国际上流行的旅游定义和概念综述——兼对旅游本质的再认识[J].旅游学刊,2008,23 (1):86-91.]

[19] Zhou Xiaoyuan. On the connotation of ecotourism[J].Tourism Tribune, 2003,18(1):64-67.[周笑源.生态旅游内涵再论——兼与郭舒先生商榷[J].旅游学刊,2003,18(1):64-67.]

[20] Li Yunpeng, Hu Zhongzhou, Huang Chao, et al. The concept of smart tourism under the context of tourism information service[J].Tourism Tribune, 2014,29(5):106-115. [李云鹏,胡中州,黄 超,等. 旅游信息服务视阈下的智慧旅游概念探讨[J].旅游学刊,2014,29(5):106-115.]

[21] Wang Jinliang. Call tourism planning micro Era[EB/OL]. http://www.bjhhlv.com/news detail/1896.html,2012-05-29.[汪金亮.呼唤旅游规划微时代到来[EB/OL]. http://www.bjhhlv.com/newsdetail/1896.html,2012-05-29.]

[22] National Bureau of Statistics. China Statistical Yearbook [M]. Beijing: China Statistics Press, 2015.201,2502,2504.[国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2015:201,2502,2504]

[23] Liu Simin.2015 China's tourism industry trend analysis [N]. China Joint Business Daily, 2015-03-09 (04).[刘思敏.2015年中国旅游业趋势分析[N].中国联合商报,2015-03-09(04).]

[24] Yang Zhenzhi. China tourism:the transformation of the upgrade, the change in the forward [N]. China Tourism News, 2016-01-27 (06). [杨振之.中国旅游——转型中升级,变革中前行[N].中国旅游报,2016-01-27(06).]

[25] The National Tourism Administration. Circular of the National Tourism Administration announced the first batch of create a list of countries on the global tourism demonstration area.[EB/OL]. http://www.cnta.gov.cn/zwgk/tzggnew/201602/t20160205_75.[国家旅游局. 国家旅游局关于公布首批创建“国家全域旅游示范区”名单的通知[EB/OL]. http://www.cnta.gov.cn/zwgk/tzggnew/201602/t20160205_759900.shtml, 2016-02-05.]

[26] Li Xiaohong. "Internet+" era of tourism planning new ideas [N]. Chinese Economic Times, 2015-10-20 (06). [李晓红.“互联网+”时代的旅游规划新思路[N].中国经济时报,2015-10-20(06).]

- 中学地理生活化的教学策略

- 如何提高高中生的英语听力能力

- 探究情境教学在高中数学教学中的有效应用

- 在初中数学教学中实施探究性教学的思考

- 从综合语言运用能力到英语学科核心素养

- 把握命题特点,明确备考策略

- 民族传统体育在初中体育高效课堂中的应用研究

- 试论赏识教育在小学体育教学中的应用研究

- 高中地理教学中的人地协调观培养

- 谈高中英语写作教学中的思维训练

- 初中学生学习兴趣持久性的形成性的思考

- 传统文化教育在初中语文教学中的渗透研究

- 新课标下初中音乐教学模式的探讨

- 论新课改下高中数学课堂提问有效性策略

- 基于构建问题链的高中数学高效课堂研究

- 初中历史课堂趣味性教学探讨

- 低年级学生看图写话能力提升策略探究

- 初中英语课堂导入环节中存在的误区和对策研究

- 浅谈在中学语文中如何提高学生综合能力

- 基于新课标下高中体育与健康课程如何创设合理的课程规划方案

- 基于核心素养视角下初中英语教学中学生阅读能力的培养研究

- 批判性思维视角下议论文写作教学策略探究

- 家校携手,助力成长

- 家校联合促进高中生感恩教育的实践探索

- 做一个有深广情怀的班主任

- sharp

- sharped

- sharpen

- sharpened

- sharpener

- sharpeners

- sharpening

- sharpens

- sharper

- sharpest

- sharp-eyed

- sharp eyed

- sharping

- sharply

- sharpness

- sharpnesses

- sharp practice

- sharps

- sharpshooter

- sharpshooters

- sharp²

- sharp³

- sharp¹

- shatter

- shattered

- 挑逗女子

- 挑逗情爱

- 挑逗戏弄

- 挑逗,戏谑

- 挑逗,调戏

- 挑逗,逗引

- 挑野菜

- 挑钻

- 挑门帘

- 挑除供

- 挑雨头子

- 挑雪堵洞——劳而无功

- 挑雪填井

- 挑雪填井——日久自明

- 挑雪填井——白费劲儿

- 挑雪往井里填

- 挑雷管上山

- 挑顿子汉

- 挑飞子

- 挑食

- 挑食的人不胖

- 挑饬

- 挑麦

- 挑鼻子

- 挑鼻子挑眼