摘要 统计分析复旦大学及哈佛大学2011-2013年SCOPUS数据库收录的发文,从历年发文数量、被引次数的构成变化等,对比传统期刊与开放获取期刊对科研绩效的影响,估算开放获取期刊对费用支出带来的影响,从中透视国内外发展的异同。提出对于科研高产出的大学和机构,应当推进开放获取机构库建设,建立统一的机构库整合平台,加强学术成果的可见性和共享;鼓励研究者参与学者社交网络,加强科研合作与交流,提升研究质量。

关键词 开放获取 开放获取期刊 高校 科研绩效

1 概述

开放获取期刊(Open Access Journal,以下简称OA期刊)近年来发展迅速,仅开放获取期刊目录(Directory of Open Access Journals,DOAJ)收录的OA期刊已从2011年10月的7183种,增长至2015年4月的10391种。以牛津大学出版社(Oxford University Press,OUP)、施普林格出版社(Springer)为代表的传统出版社也开始热衷开放出版。国际高能物理开放出版计划于2014年正式实施,50%以上的高能物理领域期刊论文在发表伊始即向全世界免费开放获取。OA期刊正向传统出版席卷而来,呈现“主流化”的趋势。对于科研论文产出量大的高校而言,OA期刊在提升科研绩效中究竟发挥了什么作用?这种“主流化”趋势对费用支出带来了什么变化?都亟待从实证的角度加以论证。

国外学术界经大量的实证分析,对OA期刊是否能提升论文的影响力尚存在争议;国内研究近年来开始从定性转向定量分析,但对OA期刊论文影响力的实证研究仍较少,OA期刊给高校科研绩效带来的影响尚无相关实证分析。如果OA期刊转向主流,论文产出量大的高校和科研机构应如何应对?从成本效益到科研绩效,乃至广泛共享上,采用什么样的开放策略,可以在广泛共享成果的同时,更有利于作者和研究机构,更有助于开放获取的可持续发展?这些问题的研究已迫在眉睫。

本文选取在科研领域产出较大、质量较高的哈佛大学与复旦大学,对其2011-2013年被Scopus收录的发文进行统计分析,从实证的角度对比两校传统期刊与OA期刊对科研绩效、费用支出带来的影响,并针对这一影响,探讨高校科研成果开放的应对策略。

除非特别指出,本文数据均来源于SCOPUS数据库。本文选用SCOPUS数据库检索2011-2013年复旦大学及哈佛大学发表的论文,及其截至检索日的被引次数(检索日期为2015年1月20日,统计数据不包含未注明复旦大学附属、哈佛大学附属机构的发文)。OA期刊以DOAJ在2014年6月17日14:30时发布的收录期刊列表为准,共9838种。

2 0A期刊对两校科研绩效的影响

2.1 对两校发文数量的影响

2.1.1 总发文量的构成分析

统计2011-2013年两校发表论文总数以及OA期刊和传统期刊发文的占比,见表1。在历年发文量差异方面,两校均具有线性变化趋势(P<0.000),OA期刊发文占比均呈线性上升,复旦大学与哈佛大学分别以年均3.28和0.87个百分点递增,哈佛大学升幅相对趋缓(图1)。

2.1.2 期刊引证报告学科排名前20%期刊的发文量构成分析

2011-2013年发表在期刊引证报告(JournalCitation Reports,JCR)学科排名前20%期刊上的OA期刊论文占该校总发文的比例,两校均呈线性变化趋势(图2)。在这些高影响力期刊中,复旦OA期刊论文占比的增长更为明显,哈佛大学则差异不大,12年增长略快,13年占比几乎趋平。

2.2 对两校论文被引次数的影响

2.2.1 总被引次数的构成分析

2011-2013年总被引次数差异上,两校均具有线性变化趋势(P

2.2.2

JCR学科排名前20%期刊的被引次数构成分析

两校OA期刊论文的被引次数增长与发文量增长的不同比现象在JCR学科排名前20%期刊中更为明显,OA期刊发文比例与被引比例的增幅逐渐远离,差距比总体情况更大。哈佛的OA期刊被引比例呈下降态势(图5)。

2.2.3 篇均被引次数分析

统计两校发文的篇均被引次数,结果显示,除2011年哈佛大学的OA期刊论文篇均被引次数高于传统刊0.06次,其余均低于传统刊的篇均被引次数(表3)。两校OA期刊论文的篇均被引次数均低于该校总篇均被引次数均值。

2.2.4 篇均被引次数的学科分析

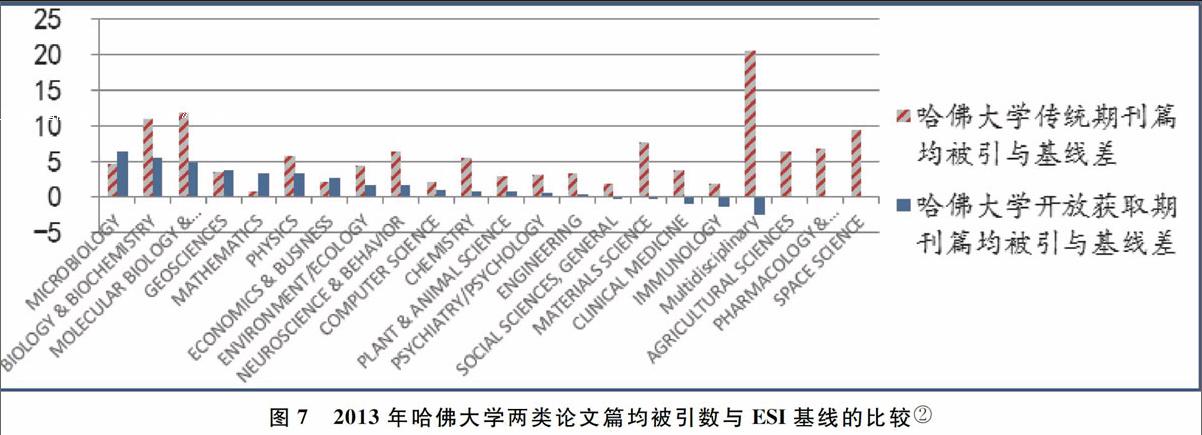

统计2013年两校发表在基本科学指标库(Es-sential Science Indicators,ESI)来源刊上的论文篇均被引数,并与2013年ESI的22个学科基线(检索日期:2015年1月29日)进行比较,复旦大学学科分析显示,除3个学科没有OA期刊发文,其余19个学科中15个学科OA期刊的篇均被引数低于传统刊论文(图6)。哈佛大学也有3个学科没有OA期刊论文,15个学科低于传统刊论文(图7)。整体上看,除个别学科存在特例外,大部分学科OA期刊的篇均被引次数仍低于传统刊。

2.3 对科研绩效带来的利弊分析

通过以上的统计分析可以看出,OA期刊对两校的科研绩效影响既有相似之处,又存在差异。

OA期刊对两校发文量的提升作用明显。不论是在总体发文中,还是在高质量期刊的发文中,OA期刊发文占比持续上升,对总发文量的增长作用较明显。

OA期刊降低了两校被引次数的增幅。无论是整体还是JCR排名前20%期刊上的高质量论文,OA期刊论文都降低了被引次数的增幅。在OA期刊发文占比明显上升的同时,被引次数占比并未与发文量同比增长,哈佛大学甚至显现下跌的态势,在高质量期刊论文中这一现象更为明显。所以OA期刊发文的增长,从总体上降低了篇均被引次数,而且这一现象在绝大部分学科中也是如此。

总体上看,两校OA期刊论文共享成果与被引次数提升的关联性不强。在科研能力较强、产出较大的高校中,OA期刊对被引次数的提升有限,并非如预期的那么大,对被引次数起决定性作用的仍是论文质量。国外在这一问题的研究中也存在争议。有研究者认为引文数量和下载数量之间并没有必然的因果关系,OA期刊引文数量的增加可能是由其他因素所致,并非完全是由网络可见性与免费获取性所引起。

从OA期刊发文量占比及被引次数占比情况看,哈佛大学低于复旦大学,且差距逐年加大,在高质量论文中这一现象更为明显。

3 0A期刊对费用支出的影响

3.1 开放获取论文处理费与订购费用比较

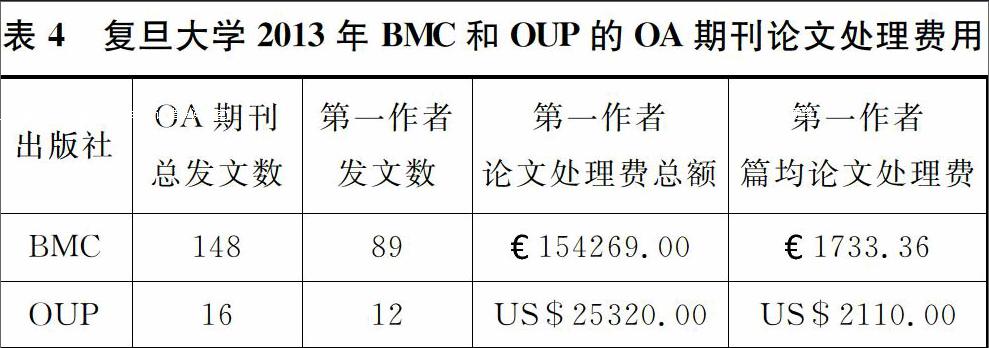

选取新兴的最具代表性的开放获取出版社现代生物出版集团(BioMed Central,BMC),以及传统出版社中部分刊转向开放获取出版的典型代表OUP,分析2013年复旦大学发表在BMC和OUP的OA期刊论文处理费(Article-processing Charges,APC)(表4)。

2013年复旦大学在SCOPUS收录的BMC出版期刊上发文共148篇,其中第一作者发文数为89篇。根据其期刊收费列表,逐一匹配论文处理费,仅第一作者论文处理总费用为15.4万余欧元。2013年复旦大学共16篇论文发表在4种被SCO-PUS收录的OUP出版OA期刊上,其中第一作者发文数为12篇。根据其OA期刊收费政策,逐一匹配,第一作者论文处理费总额达2.5万余美金。对比2013年牛津电子期刊全文库订购价格政策,其中最高一档约5万美金(包含纸本刊捆绑订购的费用),却涵盖了255种期刊。

仅上述两个出版社164篇OA期刊的论文处理费已将近20万美金,远超OUP和Springer两个出版社的传统刊订购费用之和。

3.2 传统刊全部转换为OA期刊的论文处理费用估算

以复旦大学2013年发文为例,假设被SCOPUS收录的传统刊发文全部转换为OA期刊发表,估算所需费用(表5)。复旦大学发表在Springer传统刊上的论文总数为451篇,若按60%为第一作者,以BMC篇均£1733.36的论文处理费估算,共需约46.80万欧元。复旦大学发表于OUP的期刊论文共87篇,按60%为第一作者,篇均US $1500的论文处理费估算,共需约7.8万美金,两者都远超目前传统期刊订购费。若将2013年复旦大学总共6641篇发文全部转为OA期刊发表,以篇均US$1500的论文处理费估算,共需支付约597.6万美金,约为同年复旦大学图书馆期刊订购总费用的2倍。

3.3 0A期刊对费用支出带来的变化分析

以上费用测算显示,目前的OA期刊论文处理费带来的费用增长比想象的更为庞大。

对于发文量高的大学和机构而言,占比较少的OA期刊发文,其论文处理费已远超期刊全文的订购费用。不仅如此,对一些部分转为开放出版的期刊出版社,目前我们支付的是论文处理费和期刊订购双重费用。如果更多的期刊转向OA期刊,发文量高的机构论文处理费将远大于期刊库订购费。

对于中国等发文量大,国际性学术期刊出版份额少的国家,费用支出将明显增长,在成为国际发文大国的同时,也将成为论文处理费支出的大国。特别是我国当前的数据库订购费用经集团采购谈判,相对发达国家而言是较低的,因此论文处理费支出增长会更为明显。另一方面,我国所占国际出版份额少,中国出版社能从论文处理费中收回的份额极小。

对于英美等国际学术出版大国,则更多的是收入构成上的变化。OA期刊虽然也会增加国家的论文处理费支出,但这一支出流向了出版社,而中国等国家支付的论文处理费用也会流向他们的出版社,对这些学术出版大国的收入并没有太大影响。

总之,在OA期刊发文不断增长,传统刊不断转向开放出版的趋势下,对于中国科研产出量大的高校而言其费用支出将明显增长。我国需警惕这种变化,及早从成本效益上深入分析利弊及应对策略,对资助、鼓励研究者转向OA期刊发表时,应持谨慎态度。

4 高校科研成果开放的应对策略

开放获取理念本身是值得推广的,它对共享学术成果、推进全球的共同进步有着积极意义,尤其对不发达地区更是重要。但是,这种价值的体现并非只能借助OA期刊实现。在科研由量的提升向质的提升转型中,高校不应一味着眼于利用OA期刊来提升发文量,应构建成本低、效率高的开放获取策略,用多种开放获取模式来分享科研成果的裨益,加强科研合作与交流,提升论文影响力。

4.1 推动开放获取机构库建设,保障成果共享

越来越多的学者对OA期刊持不同观点。数学家大卫·芒福德认为,OA期刊高昂的论文处理费是学术出版的另一种扭曲;彼得·苏贝尔教授等认为开放获取存档比OA期刊更有发展前景,它成本低,发布快,且可与传统期刊并存。开放获取机构库已成为机构和公众认可的机构研究成果管理和公共资助研究成果开放共享平台。当前,几乎所有主要的传统期刊出版社都不同程度支持论文的机构存档权,在“维护研究保存和获取的复合环境——开放存档元数据权限(SHERPA/RoMEO)”项目网站注册为绿色(Green),同时支持预印本和后印本存档的出版社已达639家,占注册出版社总数的35%,应当推动更多的出版社加入到注册Green的行列。

科研实力较强的高校应着力推动开放获取机构库建设。与OA期刊相比,不必支付大笔论文处理费,却同样可以广泛共享研究成果。在大数据时代,数据挖掘技术日新月异,引擎等网络检索工具可迅速地收录机构库开放的论文,在公网上检索和下载机构库全文,提高论文可见度,保障成果共享。如复旦大学社科数据平台是助力研究共享的重要资源。

中国的开放获取机构库建设亟待加强。截至2015年4月2日,在开放获取知识库目录上登记的机构库已达2857个,中国(含香港)的开放获取机构库仅为42个,是美国的8.97%,英国的18.26%,巴西的47.73%。机构库的记录数量更是与千万条计数的世界大型机构库不在同一级别,我国最大的机构库也只有15万条。越来越多的国外一流高校已加入到实施强制性开放获取政策的行列,将其科研成果向全世界免费开放,彰显科学研究的精神和责任,推动全球的学术交流。所以我国迫切需要争取机构研究者的理解与支持,推进落实机构库的建设,制定适合我国的强制性开放政策,提高机构库记录数量,这是保障科研成果共享的有效途径。

4.2 以开放获取整合平台促进论文广泛传播

当前,全球开放知识库建设继续向网络化和合作化方向发展;开放科研数据实践继续向前推进,并得到政策支持。因此,在开放获取机构库建设中,应加强协作与统筹,建立有影响力的开放获取机构库整合平台,推动我国的学术开放获取向规模化、集成化发展,促进论文广泛传播。美国国立卫生研究院的生物医学开放存档PubMed Central,开放存取资源库ArXiv. org已为我们树立了开放获取机构库建设的成功典范。

近年来,中国也在政策与实践层面推进开放获取知识库的建设。由中国高等教育文献保障系统牵头、2012年建成的“CALIS机构知识库中心系统”,由中科院牵头、2007年起步建设的中国科学院机构知识库网格,已在开放获取整合发布与检索中迈出了重要一步。

4.3 以研究社区提升论文的影响力

分析ESI中我国高被引的论文可以发现,一些与国外科研机构合作的论文往往被引次数较高。鉴于此,高校应鼓励研究者积极参与学者社交网络(如iAuthor,mendley,ResearchGate等),开展科研协作与交流,既可以扩大已有成果的影响,又可以产生新的高影响力的合作成果。随着学术研究与交流模式的发展衍变,机构知识库也越来越多地与e-Re-search,e-Science相融合,成为后者的有机组成部分。

4.4 成立机构联盟,争取论文处理费议价权

OA期刊发展的制约因素在于出版社的商业属性,不论采取何种运营模式,出版社的底线在于营利,否则就很难持续发展。在这一点上,研究者和研究机构作为科研产出方,与出版社之间存在着博弈。中国应成立机构联盟,从国家层面全盘考虑论文处理费与订购费的转换,对支出加以测算、统筹,和出版社进行谈判,争取OA期刊论文处理费的议价权,控制合理的成本区间。

5 结论

OA期刊对两校发文量提升作用明显,但却拉低了被引次数的增幅,科研论文在在OA期刊上发表与被引次数的提升关联性不强,但对费用支出增长的需求较大。因此,发文量大的高校无需主动鼓励作者选择OA期刊发文,应把选择权交给作者。高校应当切实推进开放获取机构库建设,建立统一的开放获取机构库整合平台,加强学术成果的可见性和共享;鼓励研究者参与学者社交网络,加强科研合作与交流,提升研究质量。这既是推进学术成果广泛共享的途径,又是提升学术影响力可持续的开放获取之路。

- 分析全程护理干预模式对雾化治疗哮喘患儿临床疗效及对患儿生命体征和临床症状的影响

- 基于乳腺癌保乳治疗及护理的进展研究

- 糖尿病足的护理研究进展

- 镇痛分娩联合自由体位护理在初产妇分娩中的应用效果

- 肺单纯性磨玻璃样病灶患者单孔全胸腔镜下行肺段切除术的护理配合

- 人工髋关节置换术患者行早期康复护理对其康复的影响

- 急诊院内转运患者展开无缝隙护理干预的价值

- 探究慢阻肺急性加重期患者采用沙丁胺醇联合布地奈德雾化吸入治疗的临床效果

- 无缝隙急救护理模式对急诊创伤患者抢救效果的影响研究

- 影像科对比剂外渗的原因分析及护理解决措施

- 重症脓毒血症连续性血液净化治疗中综合护理干预的应用

- 集束化护理对改善小儿肝移植术后早期腹胀的效果

- ICU老年患者术后急性谵妄的护理策略

- 心理护理在急诊科患者中的具体运用

- 精神疾病患者中采用心理护理干预的价值

- 心理疏导护理对放化疗后肿瘤患者生活质量和社会生活能力的影响

- 早期系统护理干预对防止ICU患者下肢深静脉血栓的临床价值探讨

- 妊娠期高血压产后出血的干预性护理方式及效果研究

- 重症监护室患者的疼痛等级评估及护理干预效果观察

- 观察责任制助产护理对产科产妇分娩方式及母婴结局的影响

- 探讨基层医院内科护理存在的安全隐患和对策

- 探讨体外反搏治疗老年缺血性心脑血管疾病的护理配合要点

- 社区心理护理干预对脑卒中患者康复的影响

- 优质护理在提升消化内科老年住院患者护理满意度中的效果研究

- PDCA循环在消毒供应室护理管理中的应用

- duplexes

- duplexing

- duplexities

- duplexity

- duplexity's

- duplex's

- duplicable, duplicatable

- duplicate

- duplicated

- duplicately

- duplicates

- duplicate²

- duplicate¹

- duplicating

- duplication

- duplicative

- durabilities

- durability

- durability,durableness

- durable

- durablegoods

- durable goods

- durablenesses

- durables

- durably

- 既令人难受又令人发笑的行为

- 既会出主意,又善于决策

- 既作生人, 便有生理, 个个安详, 谁养活你?

- 既使人民劳苦,又浪费钱财

- 既依恋又怨恨

- 既保持自身廉洁,又对百姓慈爱

- 既到大江边,不怕水湿脚

- 既到灵山,岂可不朝佛

- 既到灵山,岂可不朝我佛

- 既勇敢,又有智谋

- 既勤劳又节俭

- 既同和氏璧,终有玉人知

- 既同情又惩罚

- 既吹一日南风,必还一日北风

- 既吹一日南风, 必还一日北风。

- 既善于思考,又善于决断

- 既善于谋略,又善于打仗

- 既喜悦又害怕,心情复杂

- 既喜悦又恐惧

- 既在他檐下,怎敢不低头

- 既在佛会下,都是有缘人

- 既在佛会下, 都是有缘人。

- 既在山场转,就有打猎心

- 既在江湖内,都是苦命人

- 既在江边站,就有望景心