[摘要]运用文献计量方法,以Web of science为数据源,检索了有关无线传感网的文献,并从年度、学科、机构、基金、期刊、著者和国别等角度进行了统计和分析,以定量数据从侧面反映了近十年以来无线传感网领域研究的发展情况。

[关键词]无线传感网;定量分析;Web of Science;文献计量学

[中图分类号]G350[文献标识码]A[文章编号]1008-0821(2011)02-0064-06

传感网、物联网被认为是继上个世纪80年代的PC机、90年代的互联网和移动通信之后的第三次引发IT业突破性发展的新浪潮,因此倍受关注。美国是最早关注这一领域的国家,早在1996年,美国UCLA大学的William J Kaiser教授向DARPA提交的“低能耗无线集成微型传感器”揭开了现代WSN网络的序幕;1998年,同是UCLA大学的Gre-gory J Pottie教授从网络研究的角度重新阐释了WSN的科学意义;1999年,美国的移动计算和网络国际会议指出“无线传感器网络是下一个世纪面临的发展机遇”;2002年,美国橡树岭国家实验室断言“IT时代正在从计算机网络向无线传感网络转变”;2009年1月,IBM总裁兼CEO彭明盛提出“智慧地球”理念,美国总统奥巴马给予积极回应,表明智慧型基础设施和“智慧地球”将可能上升为美国国家发展战略,以保持美国在21世纪的竞争优势。我国很早就开始关注无线传感网,1999年无线传感网及其应用研究就出现在中国科学院《知识创新工程试点领域方向研究》报告上;2001年中科院依托上海微系统所成立微系统研究与发展中心;2004年9月相关成果在北京进行演示,部分成果已在实际工程系统中使用;2009年8月7日,温家宝总理作出“在激烈的国际竞争中,迅速建立中国的传感信息中心或‘感知中国中心”的重要讲话;9月11日,工业和信息化部副部长奚国华宣布中国传感网标准工作组正式成立;11月3日,温家宝总理在北京人民大会堂向北京科技界发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,再次强调要着力突破传感网、物联网关键技术。以上种种都充分体现了我国政府对无线传感网领域研究工作的重视。

目前国内对全球传感网研究进展的成果主要包括:魏佳杰等所撰写的《无线传感网发展综述》、封松林等所撰写的《物联网/传感网发展之路初探》、朱红松等所撰写的《无线传感器网络技术发展现状》和赵洪磊等所撰写的《无线传感器网络热点问题的研究》等,笔者认为有必要采用更精确的文献研究方法,进一步探讨最近十年(2001-2010年)全球传感网研究进展,以揭示全球无线传感网的最新动态与特征,指导国内科研人员更有效的开展无线传感网的研究工作。正值我校信控和信息两大学院强强联手,打造国内第一个物联网工程学院,开展这项工作,也可以学院提供学科竞争情报服务,为学校发展添砖加瓦。

1.研究方法与数据来源

本文以美国汤普森公司(Thomson Scientific)科技信息所(Institute for Scientific Information,ISI)提供的“科学引文索引扩展版”(SCIE)、“社会科学引文索引”(SSCI)两大检索系统为数据来源依据,于2010年5月30日在高级检索中输入检索式:Title=(Wireless sensor network*)OR Title=(WSN),共检索到2479篇文献,其中研究论文1776篇,占总数的71.6%,会议文献600篇,占总数的24.2%,此外还包括编辑资料64篇、综述21篇、新闻栏目8篇、更正4篇、会议文摘4篇、书信2篇。本文对数据的外部特征如年代、学科、国别、期刊和作者等进行了统计分析,以求概括2001年以来全球无线传感网研究的进展情况。

2.分析过程与结果

2.1论文年度分析

对研究论文在时间上的分布进行分析,可以从一定程度上反映该领域学术研究的发展速度和理论水平。2001年以来,SCI共收录无线传感网方面的文献2479篇,具体数据见表1。按照载文年度增长率,笔者将它分成2个阶段。2001-2003为起步阶段,3年载文量依次为2篇、14篇、41篇,由于基数小,尽管绝对增长数量并不是很多,但是年增长率都是100%。2004年以来为快速发展阶段,除2007年以外,每年的载文增长较上年度都有大幅增长。2004、2005两年的年度增长率分别为256%和236%;随着基数增高,2006、2008、2009年的年度增长率有所降低,分别为155%、122%、137%。2007年是10年中惟一1年较前一年不增反降的,原因主要是刊载该领域论文最多的LNCS(Lec-ture Notes in Computer Science)于2007年起不再被SCI收录。

2.2论文学科分析

将2479篇论文按ISI提供的学科类别进行分类,取论文数前10名的学科,得到表2,电信类共有文献1181篇,占总数的47.6%,工程、电力和电子文献1097篇,占总数的44.3%,计算机科学、信息系统文献818篇,占总数的33%,计算机科学、理论和方法占21.8%,其他相关学科文献总数只有307篇,可见当前研究的重点还是无线传感网本身,尚未达到普遍应用的阶段。但由图1可以看出,近年来,其他学科文献的数量逐年增长,占当年发文总量的比例也越来越高,可以预期,在不久的将来,随着无线传感网技术越来越成熟,该领域的研究重点将由无线传感网本身转向其在各个领域的应用。

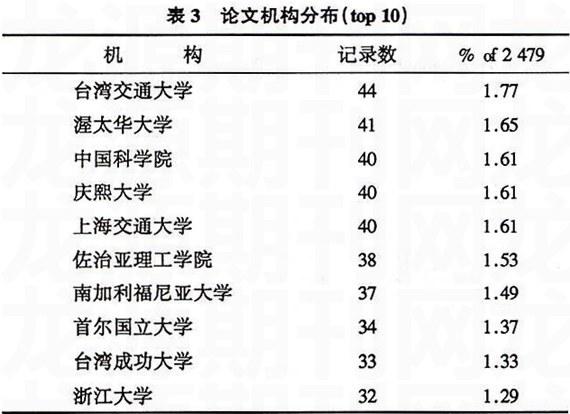

2.3发文机构分析

发表论文最多的前10个机构分别(表3)是:台湾交通大学(44篇)、渥太华大学(41篇)、中国科学院(40篇)、庆熙大学(40篇)、上海交通大学(40篇)、佐治亚理工学院(38篇)、南加利福尼亚大学(37篇)、首尔国立大学(34篇)、台湾成功大学(33篇)、浙江大学(32篇)。在前10位的机构中,有3所是中国大陆的,2所是台湾地区的,2所是韩国的,2所是美国的,1所加拿大的。从机构发文看,数量上的差距并不大,排名的变动随时都有可能出现。10个机构中有9所是高校,可见高校是目前无线传感网研究的中坚力量。

2.4基金资助分析

基金资助前10名(表4)中,排在第1、第6和第9名分别是我国的国家自然科学基金(64篇)、国家科学基金(13篇)和国家高技术研究发展计划资助项目(10篇),占我国发文总数的18.6%。对我国所有论文进行统计,其中得到基金资助的论文占发文总量的2/3。第2、3、5、7名都是美国国家科学基金会,总数为105篇,占美国发文总数的11.9%,再对美国所有论文进行统计,其中得到基金资助的论文超过3/4,高于我国的2/3。台湾地区、韩国和

加拿大的基金资助也名列前10,在国家/地区发文量排名中分列4、3、5名。可见政府的重视和资助是促使无线传感网领域得到迅速发展的重要因素。

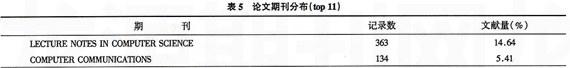

2.5期刊分析

对载文期刊进行分析,可以快速掌握该领域的期刊分布状况,明确研究人员的投稿取向,确定核心情报源。经SCI检索可知。2479篇论文共分散于228种期刊中,刊均载文10.87篇;从表5可以看出,top10种期刊累计载文量为1088篇,占论文总量的43.9%,刊平均载文量为108.8篇,是平均数的10倍。根据英国著名文献学家B.C.Bradford提出的描述文献分散规律的经验定律:如果将科技期刊按其刊载某学科专业论文的数量多少以递减顺序排列,把期刊分为文章数量相等的核心区、相关区和非相关区,各区期刊数量呈l:n:n2的关系。据此取刊载论文总数前1/3的期刊,则前6种期刊(共载文812篇)可确定为该学科的核心期刊。鉴于《LECTURE NOTES IN COMPUT-ER SCAENCE》一刊于2007年起已不再被SCI收录,因此取除该刊以外2116篇的1/3,则前9~10种期刊(分别共载文679、725篇)可确定为该学科的核心期刊。《COMPUTERCOMMUNICATIONs》、《SENSORS》两大刊物,在近十年分别收录以无线传感网为主题的文献134篇、113篇,两刊发文占总数的10%,远高于其他几种期刊,是无线传感网领域的科研人员互相学习、交流、探索的重要期刊,对该领域研究水平的提高起到了重要作用。

2.6著者分析

衡量某一学科中科研人员贡献的大小,可以通过其发文量、被引频次和h指数。科研人员的发文量考察的是他的“学术生产力”。SCI论文的被引频次在一定程度上体现了科研成果的学术水平,也反映了作者的科研成果被国际同行关注的程度,论文被引次数越多,说明其在该领域影响越大,因此,论文被引频次考察的是科研人员的“学术影响力”。h指数是指某一科研人员在其发表的N篇论文中,至多有h篇论文分别被引用了至少h次,h指数能够测度科学家的持久绩效。

由表6可知,top10作者发文共214篇,占总数的8.63%,总被引806次,篇均被引次数为3.77,远低于2479篇文献的篇均被引用次数5.20,10名高产作者中只有4人刚刚达到平均数,但最高也仅为5.83,其他6位均未达到平均水平。特别值得一提的是,排名第1的韩国作者LEE,S发文3l篇,具有非常高的学术生产力,但是总被引仅18次,篇均被引次数只有0.58;美国的WANG,Y,发文19篇,总被引仅仅16次,篇均被引次数为0.84。10位高产作者的h指数有5位为6,LEE,S和WANG,Y的h指数仅为3。总的说来,高产作者的篇均被引次数和h指数均偏低,学术影响力比较有限,这一现象值得深思。

2.7论文国家/地区分析

一个国家/地区科研工作者发文量的多少,可以一定程度上体现其学术研究水平。表7列举了2001年以来无线传感网领域论文量排名前10的国家/地区,10个国家/地区共发表论文2381篇,占总数的96%,可见无线传感网领域的研究集中程度非常高。美国(879篇)、中国大陆(469篇)、韩国(316篇)、台湾地区(207篇)和加拿大(181篇)排在总量前5位,特别是美国,以远远高于其他国家的879篇雄居榜首。2001—2003年期间载文57篇文献,美国占了41篇,台湾地区、日本各有2篇,加拿大、意大利各1篇,可见美国在无线传感网领域的研究起步比较早,并且在后面的几年中一直保持这种优势,每年都以绝对优势排在第1;2004年,中国大陆和韩国各发文10、9篇,一举均超过美国以外的其他各国,此后发文量稳步增长,10年总发文量分列2、3名。2479篇文献中英文文献2470篇,中文3篇,其他语种6篇,英文文献所占比例与“SCI中英文期刊占源期刊总数的80%以上”相比是过高的,而发文最多的10个国家/地区中中国大陆、韩国、台湾地区等均不是以英语为母语的国家,而英语以外其他语种的论文仅有9篇,可见该领域科研人员更愿意将自己的成果发表在英文期刊上。

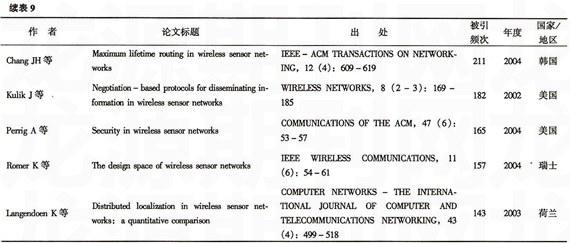

一国论文被引频次的多少体现了国家在该领域的学术影响力。本次调查的2479篇文献,篇均被引次数为5.20。但是不同国家,篇均被引次数差距很大。从表8可以看到美国的篇均被引次数高达11,超过总平均数的2倍,美国以外发文前10的国家篇均被引次数均未达到平均水平,特别是中国大陆、韩国、日本、英国、西班牙5国,篇均被引次数都不到2,说明这几个国家的论文质量还有待提高;美国的总被引次数9692次,是其他9个国家/地区总被引次数(3215次)的3倍;从表9可以看到,高被引论文的前10中5篇出自美国,中国大陆一篇也没有;高被引论文的前100中美国占83篇,台湾地区5篇,中国大陆和加拿大各4篇。h指数也可以用来测度某个国家在科研上的持久绩效,美国的h指数为41,这个数字远远高出其他各国,再一次说明了美国在该领域的学术影响力是其他各国无法比拟的。

3.结论

(1)2001年以来,无线传感网领域共发表SCI研究论文2479篇,排名前10的国家/地区发表论文占总数的96%,可见研究目前还集中在少数国家。发文数量从2001年的2篇增长到2009年的609篇,目前还在继续增长之中。2479篇论文中,英文文献2470篇,表明该领域科研人员更愿意将自己的成果发表在英文期刊上。

(2)无线传感网领域的研究力量集中于TOP10国,发文量占总数的96%。无论从论文发表的年代分布还是在论文的数量以及产生的影响上,美国自始至终遥遥领先。基于美国当前的科研实力、政府对该领域的重视和支持,可以预期,在今后的几年内,美国在该领域的领袖地位将毫无以外的继续保持。中、韩两国虽然起步较晚,但2004年以来论文量猛增,台湾地区、加拿大紧随其后,表明世界各国都逐渐认识到无线传感网的重要性,对该领域的关注度越来越高。

(3)中国在无线传感网领域的发展非常迅速,我国政府对该领域的重视和支持为我国成为继美国之后的第二大国起到了至关重要的作用。但是我国发文的总被引702次,论文最高被引29次,篇均被引次数只有1.5,top100高被引论文中我国只有5篇,这些数据都说明我国的论文质量还有待提高。

(4)无线传感网作为一门面向实际运用的学科,目前已被应用于军事、医疗保健、家居以及其他的商业领域。但从目前研究主要集中在电信和计算机科学可以看出,当前研究的重点还是无线传感网本身,尚未达到普遍应用的阶段;在未来几年内有关无线传感网的文献还将大量涌现,是无线传感网突破“研究”转向“实用”的冲刺阶段;随着无线传感网研究的不断发展和深入,其应用的范围将会越来越广,在各领域内的运用也将会越来越深入。

参考文献

[1]朱红松,孙利民,无线传感器网络技术发展现状[J],中兴通讯技术,2009,(5):1-5,15.

[2]科技视野:国际无线传感网的现状及发展趋势[EB].http://www.czkp.org.cn/folder1492/10/2009-10-0921438.html,2009-10-09.

[3]传感网[EB].http://baike.baidu.com/2803484.htm,2010-06-10.

[4]贾洁,基于SCI的学术研究发展分析[J],情报科学,2009,(4):581-587.

[5]邱均平,文献计量学[M],武汉:武汉大学出版社,1985:62-63,103.

[6]HIRSCH J E.An index to auantify an individuals scientific researchoutput.Procedings of the National Academy of science of the UnitedStates of America,2005(46).

[7]何燕,朱紫阳,传统学术评价方法与h指教的比较[J],图书馆学刊,2008,(3);31-33.

[8]朱晔琛,利用《SCI》提高国际性期刊投稿录用率[J],甘肃科技,2007,(7):41-43.

[9]王玉,卢彬,无线传感器网络的体系结构与研究热点[J],电信快报,2007,(1):26-29.

- 用改革标记2018

- 我国广电公共服务供给的区域不平衡问题探析

- 新中国70年广播的主要成就及经验

- 智媒时代关口呼唤大智慧

- 《广播原理——一种融媒体传播的视角》出版

- 香港成立亚洲首个新闻博览馆

- 中广联有声阅读委员会成立大会在北京举行

- 央广中国之声新媒体获清博大数据“2018中央媒体传播力奖”

- 央广《睡前故事》获“庆祝改革开放40周年”优秀少儿广播节目一等奖

- 中央广播电视总台与应急管理部签署战略合作备忘录

- 中央广播电视总台合作建设国家级5G新媒体平台

- 互联网平台不能回避社会责任

- 对碎片化阅读保持高度清醒

- 区域媒体深度融合发展的创新探索

- 融媒环境下如何培养三种叙事能力

- 齐越的播音生涯

- 北京市区级融媒体中心的建设现状与思考

- 县级融媒体中心建设的长兴经验

- 广播政论片如何做到声情并茂、情理交融

- 大型活动报道中“轻骑兵”如何创造影响力

- 移动电台构建多元场景“听”生态

- 新广播新生态新图景

- 打造双线交互、声屏复合的广播融合传播新业态

- 受众内化、技术重构与话语阐释

- 广播融媒体转型的实践与思考

- decidedly

- decidedness

- decidednesses

- decidedness's

- decide on

- decide on sth

- deciders

- decides

- deciding

- deciduous

- deciduously

- deciduousness

- deciduousnesses

- decimal

- decimal point

- decimal points

- decimals

- decimal²

- decimal¹

- decimate

- decimated

- decimates

- decimating

- decimation

- decimations

- 溷浸

- 溷溷

- 溷漫

- 溷濁

- 溷然

- 溷索

- 溷藩

- 溷轩

- 溷辱

- 溷错

- 溹

- 溺

- 溺(nì)死鬼找替代

- 溺信

- 溺器

- 溺婴

- 溺尿

- 溺弃

- 溺惑

- 溺死

- 溺死后丢弃

- 溺死的鬼

- 溺水

- 溺泡

- 溺溲