张婧婷

【摘要】 目的 探讨无缝隙护理管理配合SBAR标准化沟通模式在急诊住院患者与病房转运交接中的应用效果。方法 150例急诊住院患者, 按照随机数字表法分为A组、B组和C组, 每组50例。

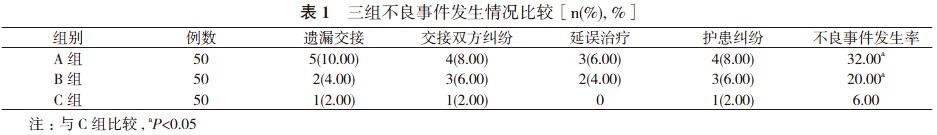

A组采用无缝隙护理管理模式, B组采用SBAR标准化沟通模式, C组采用无缝隙护理配合SBAR标准化沟通模式。比较三组患者不良事件发生情况。结果 C组不良事件发生率6.00%低于A组的32.00%和B组的20.00%, 差异有统计学意义(χ2=10.981、4.332, P<0.05)。结论 无缝隙护理配合SBAR模式在急诊住院患者与病房交接中的运用效果较好, 能有效降低转运交接不良事件发生率, 提高护理质量。

【关键词】 无缝隙护理;SBAR模式;住院患者;交接

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.31.075

Application of seamless nursing combined with SBAR model in the transfer of emergency inpatients and wards ? ZHANG Jing-ting. Department of Emergency, Shenzhen Luohu District Hospital of Traditional Chinese Medicine, Shenzhen 518001, China

【Abstract】 Objective ? To discuss the application effect of seamless nursing combined with SBAR model in the transfer of emergency inpatients and wards. Methods ? A total of 150 emergency inpatients were divided into group A, group B and group C according to random number table method, with 50 cases in each group. Group A received seamless nursing model, group B received SBAR standardized communication model, and group C received seamless nursing combined with SBAR standardized communication model. The occurrence of adverse events in three groups was compared. Results ? The incidence of adverse events was 6.00% in group C, which was lower than 32.00% in group A and 20.00% in group B, and their difference was statistically significant (χ2=10.981, 4.332, P<0.05). Conclusion ? Seamless nursing combined with SBAR model is effective in the transfer of emergency inpatients and wards, which can effectively reduce the incidence of adverse events of transit and handover and improve the quality of nursing.

【Key words】 Seamless nursing; SBAR model; Inpatients; Transfer

急診是医院日常运行中对急危重症患者进行诊治的科室, 在患者经急诊科确诊后再将其转运至其他科室进行相应的救治[1]。急诊科患者在住院过程中, 经常遇到病情交接不清, 推卸责任, 互相扯皮等现象。为提高患者转运交接质量, 减少护理不良事件发生, 本研究在急诊住院患者与病房交接中实施无缝隙护理与SBAR沟通模式, 取得了良好效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2018年4月~2019年2月本院150例急诊住院患者为研究对象, 按照随机数字表法分为A组、B组和C组, 每组50例。A组男35例, 女15例;年龄21~72岁,?平均年龄(43.68±10.00)岁。B组男30例, 女20例;年龄20~74岁, 平均年龄(43.79±11.85)岁。C组男28例, 女22例;年龄20~78岁, 平均年龄(42.76±12.10)岁。三组患者性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 所有患者转运交接时均实施常规护理管理和传统转运交接模式, 要求护理人员做好对患者的病情监测, 严格按照既定的流程完成对患者的转运交接。

1. 2. 1 A组 采用无缝隙护理管理模式, 具体如下。①强化护理人员培训。首先应加强对护理人员对急诊科和病房转运交接流程的培训, 同时加强对急诊住院患者转运交接单使用的培训, 让护理人员能准确掌握各项流程, 并正确使用转运交接单。同时, 应在培训过程中进行转运交接模拟训练, 并在训练后对护理人员各个环节的操作情况进行评分, 根据评分完成对护理人员转运交接的考核, 对于考核不合格的护理人员应重新进行培训, 直至其能顺利通过考核。②完善转运流程。转运开始前, 护士完成对患者转运风险的评估, 以患者的生命体征、呼吸状况和用药情况等为基础, 分析其在转运过程中可能出现的不良事件。转运过程中应密切观察患者的病情变化情况, 做好对患者的体位护理, 保护患者的隐私并做好保暖防寒护理。另外, 还要让转运人员在患者转运途中密切观察各种管道的通畅情况, 并及时了解患者存在的不适等, 及时发现异常情况并给予患者有效的处理。③交接流程优化。患者转运至病房后, 转运护士应与病房责任护士共同填写转运交接单, 填写的内容包括患者的基本资料、病情、用药方案及医疗物品和患者的私人物品等。完成交接后转运人员应与病房护士将患者搬运至病床上, 协助护士完成对各种管道的连接, 并完成对患者各项生命体征的检测, 观察患者的身体状况。病房护理人员完成对患者各项生命体征的测定及病情评估后, 转运护理人员应对患者各项检测指标进行准确记录, 确保转运交接单上的内容全面, 双方对转运交接单的内容确认无误后进行签字, 并做好交接单的备份和保存等。

1. 2. 2 B组 采用SBAR标准化沟通模式, 具体如下。

1. 2. 2. 1 设计院内转运SBAR报告流程及SBAR转运交接表 在广泛查阅相关文献和护理交接班制度的基础上制定急诊住院患者转运的SBAR 报告流程及SBAR转运交接表的标准模板, 内容包括:①S(现状)包括患者的一般资料, 如姓名、年龄、初步诊断、主诉、生命体征等;②B(背景)包括既往病史、过敏史、检查、治疗等;③A(评估):改良早期预警评分表(MEWS)评分、管道情况及其他评分, 对目前患者的资料做出专业评估, 重点在于沟通所观察到危及生命的病情(或者可能危及);④R(建议):沟通后续需要重点关注治疗。

1. 2. 2. 2 SBAR实施前培训 选拔急诊工作经验1年以上、工作积极认真的护士共20名作为本次SBAR培训对象以及实施主体, 共培训4周。①第1~2周进行系统的SBAR理论培训, 了解SBAR沟通模式的定义、应用意义、行业研究及应用现状等;②第3周:学习SBAR的报告流程及应用模板;④第4周:由护士长组织开展专题座谈会, 让科室护士认识SBAR模式开展的意义及在实际工作中需要配合的注意事项。

1. 2. 3 C组 采用无缝隙护理配合SBAR标准化沟通模式。无缝隙护理干预方法同A组, SBAR沟通模式同B组。

1. 3 观察指标 比较三组患者不良事件发生情况, 包括遗漏交接、交接双方纠纷、延误治疗、护患纠纷。

1. 4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

C组不良事件发生率6.00%低于A组的32.00%和B组的20.00%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

急诊危重症患者在经急诊科确定病情危急时, 通常需要及时将其转运至病房进行强化监护和治疗, 以此让患者得到更加有效的治疗。根据临床实践, 急诊科和病房的患者转运交接涉及到的内容较多, 实际工作中容易因各种原因引发不良事件, 导致患者的正常治疗受到影响, 尤其以延误治疗最为常见, 很容易对患者的生命安全造成威胁。因此, 在将患者从急诊科转运至病房时, 需要加强对转运交接工作的管理, 确保患者的转运交接顺利完成, 让其能及时得到有效的治疗[2]。以往的转运交接管理中通常使用常规的管理模式, 其能在一定程度上规范转运交接人员的工作, 但实际工作中仍然容易出现责任纠纷的情况, 导致患者的转运安全受到严重影响, 不利于患者的治疗[3]。

无缝隙护理管理是一种常见的护理管理模式, 其强调在开展护理管理工作的过程中全面落实对各个环节的管理, 严格控制护理工作的质量, 确保护理工作能满足患者治疗要求[4]。对于急诊转运交接患者, 其涉及到的内容较多, 因此护理管理人员应在开展管理工作的过程中全面落实管理措施, 确保患者的转运交接顺利完成[5]。

SBAR是WHO提出一种以证据为基础的标准化沟通模式[6], 本研究通过培训护士SBAR沟通相关知识, 使护士主动采用SBAR沟通模式进行转运交接, 从而达到统一规范科室交接班内容, 促进交接班流程化、规范化, 保证护理工作的连续性和安全性, 减少沟通不畅导致的不良事件, 提高护理工作质量。

本研究结果显示, C组不良事件发生率6.00%低于A组的32.00%和B组的20.00%, 差异有统计学意义(χ2=10.981、4.332, P<0.05)。由此说明将无缝隙护理配合SBAR模式运用于急诊住院患者和病房转运交接中可显著提高护理效果, 并能减少护理不良事件发生。陶怡等[7]在儿科急诊患儿转运过程中使用SBAR 模式后不良事件发生率降低, 保障了急诊患儿交接安全。赵改丽等[8]在重症监护室转出交接中应用SBAR标准化沟通模式的结果显示, SBAR标准化护理模式对护理质量及护理效果的提高有显著促进作用, 同时对控制不良事件发生方面效果显著。相关研究[9]中对急诊住院患者与病房交接实施无缝隙护理管理的结果表明, 无缝隙护理管理使护理不良事件发生率得到有效控制, 与本研究结果基本一致。

综上所述, 无缝隙护理配合SBAR模式在急诊住院患者和病房转运交接中的应用效果显著, 能有效降低转运交接不良事件发生率, 值得推广应用。

参考文献

[1] 李寅, 黄良才, 赵梦颖. 无缝隙护理管理在急诊ICU患者转运交接中的应用效果观察. 实用临床护理学电子杂志, 2018, 3(52):179, 181.

[2] 赵润梅, 梁义, 马健康, 等. 急诊科应用无缝隙护理管理模式对危重患者进行转运的效果. 中国当代医药, 2018, 25(17):169-171.

[3] 陆盈. 急诊-ICU患者转运交接中应用无缝隙护理管理的效果探讨. 当代护士(上旬刊), 2017(12):176-177.

[4] 胡美军, 吴霞云. 无缝隙护理管理在急诊-ICU患者安全转运交接中的运用. 中医药管理杂志, 2017, 25(12):115-116.

[5] 于舒, 杨红云. 急诊-ICU承接实施无缝隙护理管理的评价研究. 吉林医学, 2016, 37(3):705-707.

[6] 沈蕴之, 蒋红, 黄莺, 等. 个体化现况-背景-评估-建议沟通模式的临床应用及效果评价. 中华护理杂志, 2014, 49(6):688-692.

[7] 陶怡, 蒋小平, 程晓红, 等. SBAR沟通模式在儿科急诊患者院内交接中的应用. 中国护理管理, 2015, 15(9):1035-1038.

[8] 赵改丽, 华宇婕, 姚悦, 等. SBAR 标准化沟通模式在重症监护室转出交接中的应用. 上海护理, 2016, 16(1):9-11.

[9] 范潔, 赵长伟. 无缝隙护理配合SBAR模式在急诊-ICU转送中的应用. 中国现代医生, 2017, 55(29):132-135.

[收稿日期:2019-06-10]

- 高职公选课混合式教学体验的调查研究

- 基于电主轴的机电一体化项目教学初探

- “旅客运输组织”翻转课堂模式下的教学改革与实践

- 微课联合引导文教学开展中职妇产科护理实训翻转课堂的研究

- 行业英语课程改革与实践研究

- 翻转课堂教学模式在“药物分析”课程中的应用研究

- 外科急腹症教学中角色扮演法的应用效果分析

- 嘉兴本土文化传播的阻力和策略研究

- 文化交融视阈下民族传统教育与民族体育

- 晋中市现代产业体系构建中的问题与对策

- 我国草原生态文明建设对科技支撑层面的战略需求

- 农村留守儿童的“情感饥饿”问题分析

- 新时代网络安全现状研究

- 宋代的饮食与植物油

- 网络时代下大学生的心理健康教育研究

- 大一新生学习适应不良的咨询案例报告

- 医学生心理健康教育中图书馆阅读疗法的可行性分析及策略探究

- 论中职生自卑心理的危害及克服

- 现代新闻传媒视域下高校思政工作面临的挑战与路径创新

- 专业导向视角下的高等数学教学探析

- 大学物理教学中物理思想和方法教育的策略探析

- 基于微课的反转课堂在高职临床专业组织学与胚胎学教学中的应用

- 基于国家认同观的爱国主义教育理念发展路径

- 自媒体时代高校思想政治教育话语权的把控研究

- “90后”辅导员做好“95后”大学生思想政治工作的方法初探

- talk turkey

- talk your way out of

- talk²

- talk¹

- tall

- taller

- tallest

- tall-hatted

- tallied

- tallier

- talliers

- tallies

- tallness

- tallnesses

- tall order

- tallow

- tallowed

- tallowing

- tallows

- tally

- tallyho

- tallying

- tally²

- tally¹

- talon

- 冬水田里种麦子——怪哉(栽)

- 冬水田里种麦子——怪栽

- 冬水田里种麦子——怪栽(哉)

- 冬泳

- 冬涝夏净, 断官使命。

- 冬淡

- 冬温夏凊

- 冬温夏清

- 冬炼

- 冬烘

- 冬烘先生

- 冬烘头脑

- 冬烘学究

- 冬爱

- 冬牛饭饲

- 冬瓜

- 冬瓜上霜

- 冬瓜做不得甑子

- 冬瓜推在葫芦账上

- 冬瓜搭柳树——乱扯一气

- 冬瓜撞木钟——响(想)也不响(想)

- 冬瓜熬清汤

- 冬瓜爬在葫芦上——胡搅蛮缠

- 冬瓜皮当帽子——霉上了顶

- 冬瓜秧爬上葡萄架——难解难分