摘要:本文以全面质量管理(TQM)理念的新视角,透视城市交通拥堵的影响因素,通过运用因素分析、数理统计、结构方程等现代工具分析认为,人的因素既是交通拥堵的制造源,也是交通拥堵治理的主要参与者,从“人、车、法、环”等四个方面,提出“以人为本”治理城市交通拥堵的策略建议。

城市交通拥堵已经成为影响我国现代化城市社会经济长远发展的“顽疾”,也是国际上诸多发达国家和发展中国家共同面临的城市治理难题。治理交通拥堵首要的、也是最重要的前提是追问产生问题的本源,即城市交通拥堵的本质症结。唯有如此,方能对症下药,收到良好的治理效果。

一、基于城市交通拥堵的国内外文献综述

Anthony Downs[1](1992)结合1975-1987年美国大型城市交通拥堵情况的研究表明,过快的人口和工作数量增长、机动车数量过多、道路设施不健全和司机私人成本与收益的不对称,是引起美国交通拥堵的直接原因。Mahmud Hassan[2](2013)认为,快速城镇化导致了城市的交通拥堵问题。陆化普[3](2014)提出,影响交通拥堵的主要因素是城市交通基础设施的供给水平、城市交通的需求特性,以及城市交通管理水平和交通参与者的交通行为。刘洪尘等[4](2015)针对北京的交通现状,分析了城市交通拥堵的社会经济原因是常住人口增加、出行总量攀升、机动车增加过猛、使用过频、交通出行结构不合理、中心城区车载资源过多、城市发展格局不合理等;技术原因主要体现在道路设计规划建设的前瞻性不够、“微循环”系统薄弱、交通技术落后、交通组织不合理等。赵先立[5](2012)认为,城市道路面积的增长速度慢于城市机动车的增长速度,由此导致中国大型城市中心城区的交通逐渐变得拥挤。白彦锋[6](2014)以北京为例,实证分析证明造成交通拥堵的原因不仅是交通需求超过交通供给,更深层次的原因在于公共服务的不均等。刘喜文[7]认为,“微循环”不畅是造成交通拥堵的主要症结。国内外专家学者从不同的研究角度普遍认为,交通拥堵的本源是交通供给与交通需求不平衡的矛盾,进而提出增加供给、管理需求以及完善制度,治理交通拥堵的三种模式[3][8][9][10]。这些研究成果在交通拥堵治理实践中发挥了积极作用,但是各因素之间的因果关系及其对交通拥堵的影响程度尚不太明确,不利于系统地、针对性地采取有效的治理措施和制定相应的公共政策。

二、基于TQM要素的交通拥堵因素分析

城市交通运行系统是一个包含多要素聚合的、复杂综合的系统工程,其运行的安全与质量取决于各要素之间的配置与协同状态。本文借鉴企业管理中全面质量管理(TQM)影响产品质量以及现场安全生产的五要素“人、机、料、法、环”的理念,从一个全新的视角透视城市交通拥堵的影响因素。

就整个城市交通安全运行系统而言,“人”不仅包括驾驶员,也包括行人、乘客、执法人员等所有城市交通系统的参与者;“机”指整个交通系统中的机动车;“料”指的是物料(由于是国家专卖供应,渠道唯一,品质和标准均具有统一性,在因素分析中可以忽略);“法”指的是法律法规制度;“环”指的是交通运行环境、交通基础设施等。本文通过访谈交通领域的专家学者、政府官员和商界精英,查阅了国内外相关文献资料,绘制了城市交通拥堵因素分析鱼骨图(图1)。

从(图1)中可以看出,假设各影响因素都是相互独立的,人和车的因素占57%,可以说,解决好了人和车的问题,交通拥堵就可以得到相当程度的缓解。而车是由人的动机和行为所支配,因此,城市交通拥堵治理策略的关键是如何做到以人为本,使人、车、法、环和谐统一。

三、基于城市交通拥堵问题的问卷调查及其统计分析

为了更加深入地求证上述四要素对城市交通拥堵的影响程度及其相互关系,笔者完成了面向城市交通拥堵解决方案的调查,共回收有效问卷1075份。

(一)问卷数据的信度分析

信度分析反映问卷调查结果的一致性或稳定性,是被测特征真实程度的指标。本文运用SPSS选取了Cronbachs а模型,计算后得出Cronbachs а值为0.878,所以本问卷信度非常好。

(二)交通拥堵因素的模型构建

由于交通拥堵成因非常复杂、影响因素较多,许多因素指标变量属于非量化的定性描述,加之国内外研究人员对其部分变量的结构关系及其相关理论、推理的定性描述,以及对其部分变量的结构关系及相关理论、推理基础进行了研究,所以本文采取验证性因子分析法,运用AMOS 21.0作为结构方程的验证工具。

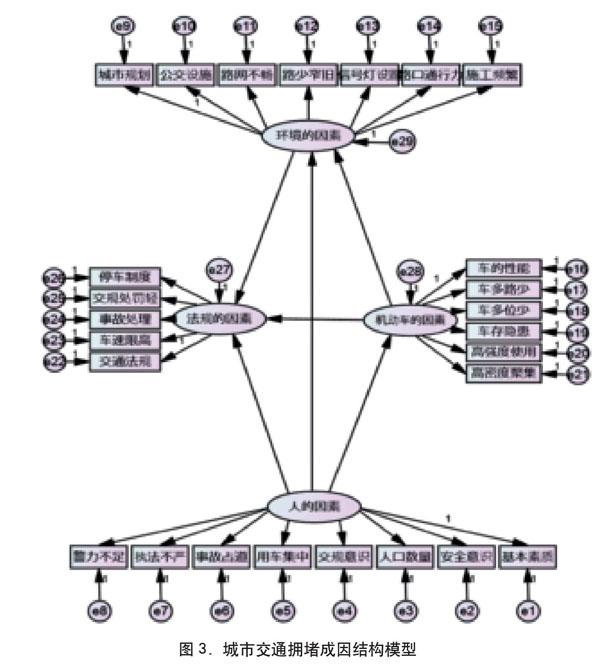

根据影响交通拥堵的四要素分析构建测量模型(图2),人的因素、机动车要素、法规因素和环境因素系潜在变量,无法直接测量,用椭圆表示;每个潜在变量包含若干个观察变量,可通过问卷题项进行直接测量,用长方形框表示;每个观察变量和内生潜在变量均存在一个误差变量,用圆形表示。观察变量与潜在变量的关系是解释与被解释的关系。在四个潜在变量中假设,人的因素是外生潜在变量,车的要素、法规因素和环境因素是内生潜在变量,则构建出城市交通拥堵成因的结构模型(图3)。

(三)运用AMOS验证模型

将回收的1075份问卷在SPSS中进行数据完整性处理和信度分析后,按照模型结构假设,导入AMOS产生回归系数表和误差方差估计表。

根据Hair等[11](1998)所提出的违犯估计项目标准检验,本模型中误差方差值全为正,且标准化系数低于0.95,表明此模型未发生违犯估计之现象,可以进行整体模型拟合度检验。

从模型拟合度情况看,卡方统计量容易受调查样本大小的影响。本模型样本量较大,接近1100份,所以卡方值显示拟合度一般。而GFI、AGFI、NFI、CFI、IFI均接近1的水平,说明模型拟合度较好。RMR、RMSEA接近0且小于0.1,表明模型的拟合度很好。根据整体适配度指标综合来看,本模型拟合度较好,其潜在变量间、潜在变量与观察变量间P值均小于0.001,呈现出显著相关性特征。

(四)模型解释及结论

通过模型验证结果表明,本文所建立的结构模型较客观地反映了城市交通拥堵的成因以及各因素之间的因果关系或相关关系。同时,虚拟模型的观念架构和假设均成立且得到验证,即:(1)由于城市人口剧增与聚集、出行方式选择等人的因素,造成机动车数量猛增且高强度使用高密度聚集;(2)由于司机素质参差不齐、违规现象普遍、行人的安全意识和交规意识薄弱等人的因素,导致交通法规需要不断完善、事故处理案件攀升、处罚力度偏轻等;(3)由于城市人口与机动车数量猛增,导致城市道路设施等环境因素亟待改善;(4)由于机动车剧增、高强度使用高密度聚集、机动车性能及安全隐患等车的因素,导致停车制度、事故处理、车辆限速和现有交规遇到挑战;(5)由于路网不合理、“微循环”不畅、信号灯设置不科学、路口通行能力弱,以及频繁施工等交通环境因素,给交通法规的执行增添了难度。

从回归系数分析的观察变量可以看出,在人的因素中,驾驶员的基本素养、行人的安全意识、交通法规意识对城市交通拥堵形成具有非常显著的影响;在环境因素中,城市规划、公交设施完善性、信号灯设置、道路质量、路口通行能力、路网“微循环”通畅性,以及工程施工频率对城市交通拥堵具有非常显著的影响。在法规因素中,交通法规的健全性、事故处理的及时性、违规处罚力度等对城市交通拥堵具有非常显著的影响。在机动车的因素中,机动车的高强度使用、安全隐患及其性能对城市交通拥堵具有非常显著的影响,这就为城市交通拥堵治理的重点环节提供了支持依据。

四、基于以人为本理念的城市交通拥堵治理建议

(一)强化交通安全与普法教育,为治理城市交通拥堵创造人文环境

1.实施多方位交通安全教育,实现全民文明交通,把交通安全和法规纳入到中小学生的课堂上,真正做到交通安全教育从娃娃抓起。在完善公民文明交通规范条例的基础上实行奖惩并举,使教育与惩戒相结合,使公民终身教育与文明交通紧密结合,使传统道德教育与现代文明交通法规教育有机结合。

2.加大交通安全与交通法规的宣传力度,通过各种媒体开展交通安全文明宣传,大力提倡文明出行,真正普及交通安全与法规基本知识,提高行人和司机的交通安全和文明出行意识,做到自觉遵守交通法规,营造良好的社会氛围。

3.积极引导公众参与城市交通治理,健全参与机制,用完善的体制保障公众的参与权利,提高公众参与的效能,扩大公众参与的范围,提升公众参与的责任感。

4.营造先进的交通文化。健康文明向上的交通文化可以促进交通管理的良性循环发展。

(二)以出行者安全、快捷为目标导向,大力改善城市道路和交通设施条件,为治理城市交通拥堵营造硬环境

1.科学规划城市功能布局。通过混合土地使用、混合建筑物类型等实现职住均衡,缩短上下班出行距离,就近上班、降低通勤压力;通过完善公共和生活设施,合理配置购物中心、农贸市场,使市民可以就近购物、就近活动,从而减少日常生活的远距离出行等[3]。

2.优先、大力发展城市公共交通,建立绿色安全、便捷的城市换乘体系,加快综合交通枢纽建设,缓解城市交通拥堵压力。

3.完善城市路网结构,拓展路网功能,提高道路使用率;改造不适应城市发展的交通基础设施,新建一些衔接连通城市道路;加快道路“微循环”系统建设,尽快打通“断头路”;在交通拥堵问题突出的地区和重点人流地段重点投入,通过修建过街天桥、地下通道等,有效缓解交通拥堵;运用现代光感应、无线射频等先进技术,提高信号灯智能化水平,合理区划路口、路段,健全交通标志、标线等,拓宽路口宽度,提高交叉路口的通行能力。

4.统筹规范城市施工建设,同步规划、同步设计、同步施工道路、燃气管道、热力管道、给排水管道、电信、电力、交通信号等线路,尽量减少后续不必要的道路重复开挖造成的道路交通拥堵。

(三)健全交通法规,积极倡导人文关怀的法治精神,为治理城市交通拥堵营造法制环境

1.建立健全交通法规,完善停车管理办法的相关法律法规,对停车设施规划、建设、经营、服务以及停车秩序管理和执法等进行全面规范,通过立法实施对静态交通的管理,整顿治理停车秩序;完善公众参与交通拥堵治理的相关法规,明确公众参与交通拥堵治理的权利和义务、途径和形式、程序和诉求。

2.在交通执法过程中将沟通教育融入执法体系,事先告知违法者,使其加以注意和防范违规行为的发生;交通执法的预警机制要广为告知,使公众尤其是机动车驾驶员认可和熟知,避免其重复违法。

3.综合运用视频图像信息传输技术、现代通讯技术等,实现远程轻微交通事故的快速处理。

4.在交通枢纽区域范围内,投资建设一定规模的停车场与换乘中心,成为“换乘便捷、停车有序”成熟的交通循环系统;在停车位的运行管理上,建立城市统一的停车位信息系统,制定完善停车相关制度规范以及收费管理标准。

(四)以科技创新为手段,加强机动车的人性化管理,为治理城市交通拥堵创造条件

1.加大对科技交通资金的投入,建立城市交通基础数据库,实施信息化交通调度管理,以先进科技手段和现代创新方法为主,进一步优化智能驾驶与智能交通系统在城市交通运行与管理中的应用。

2.强化机动车安全检查,排查事故隐患;定期进行年检、抽检,避免机动车因性能问题和安全隐患对交通拥堵的影响。

3.采取激励措施,大力倡导鼓励绿色出行,实行机动车年度里程积点制,里程低于某设定标准,政府主管部门奖励积分,既改善出行结构,又降低机动车使用强度对交通拥堵的影响。

参考文献

[1] Anthony Downs. Stuck in Traffic:Coping With Peak-Hour Traffic Congestion,Brookings Institution[M].1992.

[2]Mahmud Hassan.Framework for Traffic Congestion Management[J]. Economia: Seria Management,2013,(06):54-65.

[3]陆化普、王长君等.城市交通拥堵机理与对策[M].北京:中国建筑工业出版社.2014:19-39

[4]刘洪尘、陈阳.民生视角下破解北京交通拥堵难题的对策研究[J].经济研究导刊,2015(13):168-169

[5]赵先立.缓解大型城市交通拥堵的国际经验和我国的解决对策[J]. 城市观察,2012,(09):121-130.

[6]白彦锋,徐晓芳.北京交通拥堵治理:基于公共服务均等化视角的分析[J].区域经济研究,2014,(06):143-149

[7]刘喜文.关于解决北京交通拥堵问题的思考[J].城市管理与科技,2012,(04):33-36

[8]徐东云.城市交通拥堵治理模式理论的新进展[J].综合运输,2007,(05):5-8

[9]李泉生.城市交通拥堵治理模式及其失灵分析[J].交通世界,2010,(24):85-87

[10]徐东云、曾省仁等.城市交通拥堵的治理模式及其贡献与不足[J].经济研究导刊,2008,(07):145-146

[11]Hair,Anderson,Tatham,and Black(1998),Multivariate Date Analysis with Reading.New York:Maxwell MacMillan International.

(责任编辑:李静敏)

- 基于三角模糊数层次分析法的施工安全管理研究

- 我国物流产业效率测度研究

- 基于熵模型的城市地下综合管廊成本风险评估方法研究

- 乡村振兴背景下湖南省乡村体育旅游发展及路径研究

- 探讨城市下水系统中防洪排涝体系的建设

- 项目团队管理创新推动技术创新

- 国际工程建筑企业社会责任影响因素研究

- 河南省地方政府债务风险状态及防控研究

- 工程量清单计价模式下国有科研单位建设工程招标管理研究

- 新政府会计制度下高校会计报表表外披露框架研究

- 脱贫攻坚背景下沂蒙山区有机农业发展研究

- 新形势下液化石油气经营风险分析及对策研究

- 基于平台模式的群体服务价值共创

- 国外钢贸流通现状对我国钢贸流通服务模式的影响研究

- 建设项目全过程工程咨询取费模式及标准存在的问题与对策探讨

- 探究信息化时代下矿建煤矿建设机电的管理

- 低碳经济背景下煤炭企业转型战的SWOT分析

- 基建工程竣工财务决算难的原因及对策研究

- 岩溶地区回转钻进岩心钻探的安全控制分析

- 离子型稀土矿山地下水环境保护措施探讨

- 人才争夺背景下的河南人力资源对策研究

- 电厂设备安全运行管理优化途径探讨

- 项目总控管理模式下的BIM实施前策划研究

- 宜家在无锡市场营销策略的研究

- 基于新旧动能转换的淄博市化工产业升级研究

- deepens

- deeper

- deepest

- deep-freeze

- deep freezer

- deep fried

- deep-fried

- deeply

- deepness

- deepnesses

- deep/not deep

- deep pockets

- deep rooted

- deep-rooted

- deep-rootedness

- deeprootedness

- deeprootednesses

- deeps

- deep sea

- deep-sea

- deep-seated

- deep seated

- deepseated

- deep-seated, deep-rooted

- deep²

- 时间推移变化

- 时间无规律

- 时间早

- 时间早晚

- 时间是不等人的,应抓紧时间

- 时间是伟大的发现家

- 时间是伟大的安慰者

- 时间是财富

- 时间是驯服青春的骑手

- 时间晚

- 时间最早或数量最大的限度

- 时间最晩或数量最小的限度

- 时间末品

- 时间来不及,要尽快做某事

- 时间极短,刻不容缓

- 时间极长

- 时间格

- 时间漫长没有期限

- 时间状语

- 时间界限

- 时间界限以内

- 时间的先后顺序

- 时间的单位

- 时间的开始

- 时间的短暂、迅速