摘要:基于2014年-2016年我国债券市场发生的一系列债券违约事件,文章根据舞弊风险因子理论,分别分析了发债企业和評级机构的个别风险因子与一般风险因子,发现双方的风险因子聚合度均较高。研究认为,在这些违约债券的评级过程中发债企业和信用评级机构很可能通过信用评级交易而共谋推高了发债企业信用评级水平。因此建议债券市场监管部门强化监督管理,净化市场环境,并从严查处“信用评级交易”问题。

关键词:债券违约;评级交易;风险因子

一、 引言

由于宏观经济下行,部分企业债务风险暴露,近年来债券违约进入频发期。在此背景下,2014年3月5日上海超日公司“11超日债”无法按期全额支付利息,从而成为国内首例实质性违约债券,我国债券市场的“刚性兑付”政策就此终结。此后,我国债券市场相继发生了一系列债券违约事件,截止2016年底债券违约事件已经达到90例。伴随着我国调整经济结构、减少金融市场资源错配以及企业去杠杆的过程,债券市场违约现象将呈现为常态化趋势,因此刚性兑付政策应该并且必须被突破。

但是,对于频频发生的债券违约问题,债券市场应该及时建立健全相应的监管措施和法律法规,净化市场环境,尤其是制止发债企业与信用评级机构之间“信用评级交易”问题,以维护债券市场的公平秩序,并保护投资者的合法利益。信用评级交易,下文简称评级交易,是指债券发行企业与信用评级机构为了交换利益而高估企业信用水平的不当行为,如“以价定级”、“以级定价”或“评级购买”(Rating shopping)问题。就2014年以来我国发生的系列违约债券来说,其主体信用评级在发行债券时“AA-”及以上等级者占95%,债券信用评级在发行债券时“A-1”及以上等级者占100%。上述主体信用等级表明发债企业的偿还债务能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;上述债券信用等级则为最高级短期债券,还本付息能力最强,安全性最高。但是,信用水平如此之高的债券却全部发生了实质性违约或违约危机,其中是否存在评级交易问题而高估了发债企业的信用水平呢?

本文基于2014年~2016年我国债券市场发生的一系列债券违约事件,发现发债企业和评级机构的评级交易风险因子聚合度较高,由此推断在这些违约债券的评级过程中,发债企业和信用评级机构很可能通过信用评级交易而共谋推高了发债企业信用评级水平。其理论和现实意义,在于提醒监管部门和债券投资者警惕债券评级市场中的评级交易问题,加强外部监管和内部控制,保护市场环境和投资者利益。

二、 文献综述

从有限理性经济人假设出发,国内外学者认为不良制度环境会引发评级购买问题,并且目前在我国债券市场中存在一定程度的评级购买问题。

Becker和Milbourn(2011)认为发行人付费模式下的评级制度存在利益交换机会,在激烈的市场竞争下会引发“评级购买”问题(Bolton et al.,2012),推高信用评级水平(Jiang et al.,2012;Bonsall IV,2014)。此外,监管弱化会降低声誉成本,并进而导致信用评级机构迎合发债企业现象增多(Kraft,2015)。

在我国信用评级机构中,发行人付费模式占主导地位,并且评级机构的业务收入主要来源于被评级企业(黄小琳等,2016),这容易引发推高评级的“评级购买”问题,以至于“以价定级或以级定价恶性竞争现象时有发生”(钱秋君,2011)。此外,我国“三会”(即国家发展和改革委员会、证监会和银行间市场交易商协会)分立的债券监管制度容易造成监管失序和约束软化(洪艳蓉,2013),钱秋君(2011)进而认为几个部门监管的理念、内容和力度有较大差别,多头监管的效果微乎其微。因此,当前我国评级市场评级收费模式缺陷、评级收入结构不当以及监督管理不力等制度环境,在一定程度上刺激了发债企业和信用评级机构的经济人倾向,并在现实中存在为了交换利益而高估企业信用水平的“以价定级”、“以级定价”或“评级购买”等问题。

三、 数据来源与样本

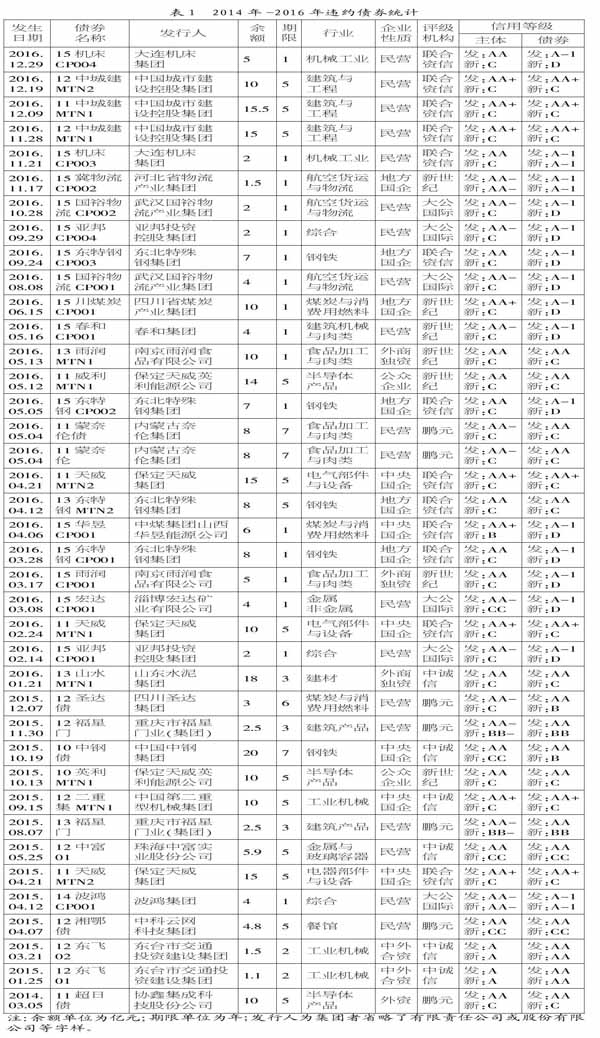

从2014年“11超日债”至2016年12月31日,我国债券市场共发生了90例债券违约事件,剔除数据不全的样本后,合格研究样本为39个(见表1)。数据来源为Wind数据库,对部分缺失数据通过手工搜集方式进行了补充。

统计发现:39只违约债券,涉及24家发债企业,其中民营企业占49%、国有企业占26%、三资企业占15%(按照违约债券数量统计,下同)。按违约年度来看,2016年占67%,2015年占30%,2014年占3%。涉及7家信用评级机构,其中“联合资信”占33%、“上海新世纪”占18%、“大公国际”占15%。主体信用评级在发行债券时为“AA-”及以上等级者占95%,在发生债券违约时为“C”及以下等级者占85%;债项信用评级在发行债券时为“A-1”及以上等级者占100%,在发生债券违约时为“C”及以下等级者占80%。发行期限为1年者占44%,5年及以上者占44%。

四、 信用评级交易的风险因子分析

1. 债券发行企业。

(1)个别风险因子。关于道德品质:按照经济人假设,发债企业具有自利性和有限理性的特征。其自利性和有限理性特征,决定了在制度环境不完善以及不能通过正常途径化解内部或外部压力时,企业可能采取非道德手段。统计发现,违约债券发行企业董事长因个人问题被司法处理或协助调查比例高达21%,由此可以表征这些企业董事长已经越过了道德底线。关于高估动机:根据《证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关规定,公司发行债券必须经资信评估机构评级并且债券信用级别良好,此外信用评级结果是利率市场化条件下债券等金融产品风险定价的主要依据,实证研究发现较高的信用等级能够降低企业的融资成本(何平和金梦,2010;方红星等,2013)。因此,发债企业普遍具有获取较高信用等级的明显动机,以藉此获得发债资格,并且降低融资利率。

(2)一般风险因子。关于交易机会和发现可能性:首先,在我国具有证券市场资信评级业务资格的信用评级机构中,除了“中债资信”外,均采用发行人付费模式,这种付费模式被普遍认为存在利益交换机会(Jiang et al.,2012;Bonsall IV,2014),并且发债企业支付评级费用溢价而谋取较高信用等级的不当行为被掩盖在了这种付费模式的制度缺陷之中而难以被发现和认定;其次,发债企业具有自由选择评级机构的权力,其可通过前期沟通而选择能够给予其较高信用等级的评级机构;第三,信用评估模型和评估方法具有可选择性,这一方面为高估发债企业信用等级提供了机会,另一方面也增加了发现评级交易行为的难度和取证难度。例如,“对同一类对象评级不采用一致的评级标准和工作程序”、“证券评级过程中使用的评级方法、模型与其披露的评级方法、模型不一致”等;第四,我国“三会”各自采用不同的债券监管制度,这也增加了发债企业评级交易的选择机会和被发现难度。关于惩罚性质和程度:首先,在上述制度环境下,发债企业通过选择信用评级机构和支付超常評级费用而谋取较高的信用等级,往往因为发行人付费模式的制度缺陷而难以被认定为非法行为;其次,在当前监管实践中尚未发现对发债企业评级交易行为进行查处和惩罚的实际案例。

2. 信用评级机构。

(1)个别风险因子。关于道德品质:评级机构作为自主经营、自负盈亏的市场经济实体,与发债企业一样,同样是一种逐利性组织。因此在制度环境不完善以及收入压力较大时,评级机构也可能采取推高评级以迎合企业需求的非道德手段。例如,在近年来煤炭行业产能过剩、煤价大幅下跌的环境下,四川省煤炭产业集团在2015年仍被评为“AA+”等级、债券“15川煤炭CP001”被评为最高安全级;再如在国内经济下行压力和钢铁行业产能过剩的叠加影响下,2015年东北特殊钢集团被评为“AA”等级、债券“15东特钢CP001”同样被评为最高安全级,以上两只债券第二年即发生实质性违约。根据宏观经济走势、行业产能过剩以及企业偿债能力等指标,可以推断这些评级失败不是技术问题而是道德问题所致。关于高估动机:我国评级机构的收入主要来源于发债企业,并且发债企业掌握着选择信用评级机构的权力和“以价定级”的谈判能力,在当前评级市场竞争激烈以及监管制度不力的情况下,评级机构为了争取市场也具有迎合客户高估信用等级的动机。

(2)一般风险因子。关于交易机会和发现可能性:如上所述,我国“三会”各自采用不同的债券监管制度,并且信用评估模型和评估方法具有可选择性,这一方面为高估发债企业信用等级提供了机会,另一方面也增加了发现评级交易行为的发现难度和取证难度;关于惩罚性质和程度:2014年~2016年已经发生了90例债券违约事件,但迄今为止监管部门只对“鹏元资信”因在“超日债”存续期间未能及时勤勉尽责并存在诸多执业问题,采取了无论是惩罚性质还是惩罚程度均为较轻的警示处理,而对于其它涉及债券违约事件的评级机构则没有进行查处和惩罚。再如,2015年证监会系统对现场检查中发现的“对同一类对象评级未采用一致的评级标准和工作程序”、“证券评级过程中使用的评级方法、模型与其披露的评级方法、模型不一致”、“未进行尽职调查”、“未按规定要求和业务流程”进行评级以及“未按规定勤勉尽责地开展跟踪评级”等九类违规问题,也只是给予了较轻的警示处理。可见,目前监管部门对评级机构既缺少实质性的监管也没有实施威慑性的惩戒。

综上,无论是发债企业还是评级机构,一般风险因子与个别风险因子聚合度均较高,而且都具有经济人倾向和非道德特征,因此双方很可能在评级过程中通过信用评级交易而共谋推高发债企业的信用评级水平。

五、 结论

基于2014年~2016年我国债券市场发生的债券违约事件,本文根据舞弊风险因子理论,分别分析了发债企业和评级机构的个别风险因子与一般风险因子。研究认为,在违约债券的评级过程中发债企业和信用评级机构很可能通过信用评级交易而共谋推高了发债企业的信用评级水平。

因此建议监管部门强化外部监管,优化制度环境,从严查处“信用评级交易”问题。简言之,“三会”应该统一并细化信用评级监管制度和处罚标准,强制推动信用评级机构建立健全和有效实施内部控制制度,加强对评级业务公正性和内部控制有效性的日常监管和现场检查,尤其是重点检查并从严处罚评级机构与发债企业的“信用评级交易”及其高估评级水平问题。

参考文献:

[1] 洪艳蓉.证券公司金融创新与投资者保护——以资产管理合同监管为例[J].证券市场导报,2013,(9):4-10.

[2] 黄小琳,朱松,陈关亭.债券违约对涉事信用评级机构的影响:基于中国信用债市场违约事件的分析[J].金融研究,2017,(3):130-143.

[3] 钱秋君.中国评级公司乱象,http://www.chinatimes.cc/article/24732.html,2011-8-12.

[4] Becker, B.,and Milbourn, T.How did increased competition affect credit ratings[J].Journal of Financial Economics, 2011,(101):493-514.

基金项目:国家自然科学基金项目(项目号:71372047);北京市哲学社会科学规划项目(项目号:13JGB010)。

作者简介:黄小琳(1978-),女,汉族,浙江省温州市人,中国人民大学商学院博士后,研究方向为金融工程、风险管理和财务管理。

收稿日期:2016-12-28。

- 语文课堂生活情境创设的误区及实施策略

- 数字化技术与中学生物探究实验整合的策略与实践

- 责任督学挂牌督导助推教育更好发展

- 农村家长陪读现象利弊探析

- 引领教师专业发展提升区域教育品质

- 美国加州中小学英语教学对思维品质的培养

- 澳大利亚中小学国际理解教育课程实施方式

- 教师研究共同体视阈下的教师专业成长策略

- 汉之星在语文识字教学中的运用

- 创客启蒙教育阶段“创客联动空间”的实践与思考

- 海上航行(二)

- 青少年学生怨恨情绪的教育疏导与干预

- 如何在劳动技术课程中提升学生的学科核心素养

- 高一新生未来职业规划调查

- 以人生规划引领学生自主发展

- 基于课堂领域视角谈教育过程的公平问题

- 在反思性教学改革中重建学校育人生态

- 启真文化助推学校优质发展

- 创新管理机制 构建特色校园

- “互联网+家校共育”发展策略的思考

- 半肯:构建初中数学智慧课堂

- 翻转课堂在高中生物教学中的应用探究

- 运用信息检索培养学生自主学习能力

- 从“关注情境”到“关注学生”

- 让真性情写作唤醒学生的心灵

- offering

- offering price

- offeringprice

- offerings

- offerings'

- offerors

- offer price

- offerprice

- offers

- offer sb sth

- offers by prospectus

- offer sth (to sb) (for sth)

- offer to purchase

- offertopurchase

- offer your sympathy

- offer²

- offer¹

- of-few-words

- off-ground

- offhand

- offhandedly

- offhandish

- offhand²

- offhand¹

- office

- 谨慎地顺从

- 谨慎处理刑罚之事

- 谨慎完美

- 谨慎客户

- 谨慎宽厚

- 谨慎对待微小的事情

- 谨慎小事

- 谨慎小心

- 谨慎小心的样子

- 谨慎尽力

- 谨慎居处

- 谨慎干练

- 谨慎廉正

- 谨慎忠厚

- 谨慎思考

- 谨慎思考的样子

- 谨慎思虑

- 谨慎恭敬

- 谨慎恭肃

- 谨慎戒惧

- 谨慎持重

- 谨慎挑选

- 谨慎推历

- 谨慎敦厚

- 谨慎朴素