赵新颖 彭伟 戚加秀

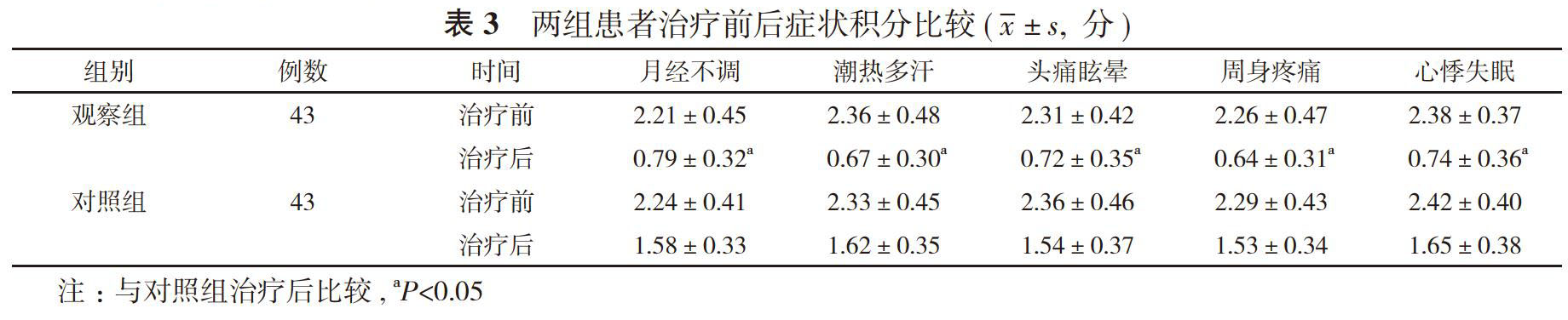

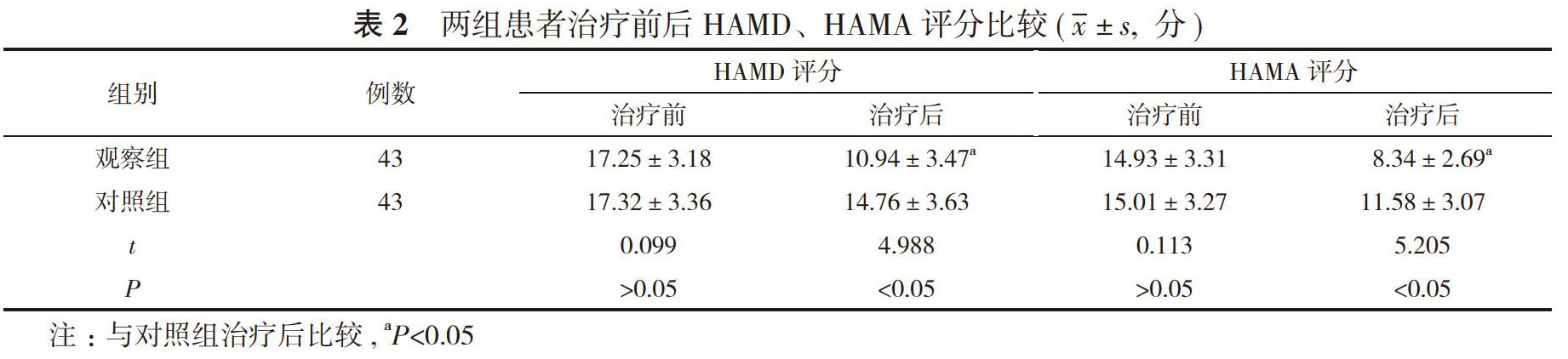

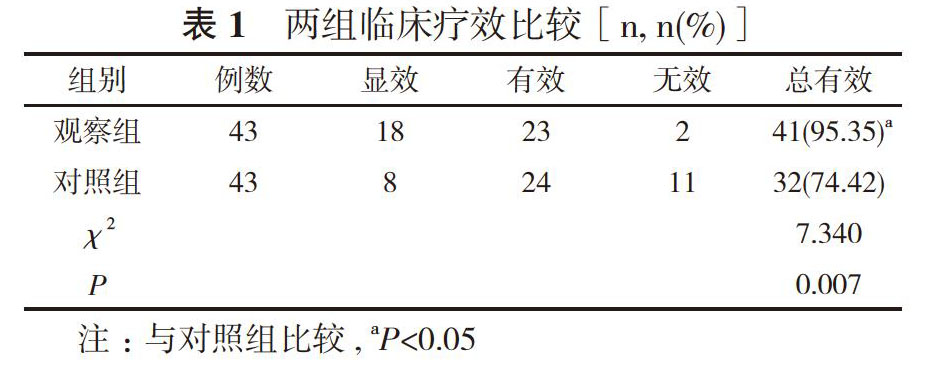

【摘要】 目的 探讨心理干预在更年期综合征(MPS)中的效果。方法 86例MPS患者, 随机分为观察组和对照组, 每組43例。对照组患者采用常规治疗, 观察组在对照组基础上采用心理干预, 比较两组患者治疗前后汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分、症状积分以及临床疗效。结果 观察组患者治疗总有效率95.35%高于对照组的74.42%, 差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗后, 观察组患者HAMD评分(10.94±3.47)分、HAMA评分(8.34±2.69)分均低于对照组的(14.76±3.63)、(11.58±3.07)分, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者月经不调、潮热多汗、头痛眩晕、周身疼痛、心悸失眠症状积分分别为(0.79±0.32)、(0.67±0.30)、(0.72±0.35)、(0.64±0.31)、(0.74±0.36)分, 均低于对照组的(1.58±0.33)、(1.62±0.35)、(1.54±0.37)、(1.53±0.34)、(1.65±0.38)分, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。结论 心理干预在更年期综合征中的效果显著, 能明显减轻更年期症状, 改善心理状态, 提升生活质量, 具有积极的临床意义。

【关键词】 更年期综合征;心理干预;治疗效果;生活质量

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.15.082

更年期综合征(menopausal syndrome, MPS)是女性常见疾病, 主要是指围绝经期发生激素水平降低或波动引发的一系列自主神经系统功能紊乱症状, 如焦虑、抑郁、恐慌、易怒等心理症状以及心悸、失眠、头晕、月经紊乱等躯体症状, 严重影响患者的健康及生活质量[1]。临床统计显示, 本病的发病率高达70%左右, 病程长短不一, 一般在1~5年左右。临床缺乏对本病的特效治疗手段, 一般采用补充雌激素或中医调理, 疗效存在明显差异, 部分患者可因治疗效果不佳而明显增加了身心痛苦[2]。护理干预是缓解更年期症状的重要手段, 心理干预能切中患者的心理特点, 给予针对性的心理指导和心理支持, 有助于稳定患者情绪, 减轻负面心理状态对机体的影响, 从而缓解更年期症状, 提升生活质量[3]。本研究进一步分析心理干预在MPS中的效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2018年10月~2019年4月本院全科门诊收治的86例MPS患者, 随机分为观察组和对照组, 每组43例。观察组患者年龄43~58岁, 平均年龄(50.5±4.1)岁;病程3个月~5年, 平均病程(2.2±

1.0)年;小学及以下9例、初中及高中18例、大专及以上16例。对照组患者年龄42~57岁, 平均年龄(50.1±4.2)岁;病程2个月~5年, 平均病程(2.1±1.1)年;小学及以下10例、初中及高中17例、大专及以上16例。两组一般资料比较, 差异均无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。所有患者均经临床检查确诊为MPS, 具有良好的沟通交流能力, 治疗依从性好, 均伴有明显的躯体及心理症状, 躯体症状表现为月经紊乱或闭经、心悸气短、食欲减退、潮热多汗、头痛眩晕、周身疼痛等, 心理症状表现为烦躁易怒、焦虑抑郁、精神脆弱、注意力不集中等;排除严重心肝肾疾病、精神异常、凝血功能障碍等。

1. 2 方法 对照组患者采用常规治疗, 包括用药治疗、饮食指导、统一健康宣教等。观察组在对照组治疗基础上采用心理干预, 具体为:①心理状态评估。与患者充分沟通交流, 采用和蔼可亲、关心体贴、真诚友好的态度和语言, 赢得患者的信任, 增进交流的程度, 了解其焦虑抑郁、烦躁易怒等负面心理状态的严重程度, 评估患者对他人的依赖性以及自身被动性程度, 并耐心倾听患者的烦恼, 帮助患者宣泄情绪, 在此基础上确定个体化心理护理策略[4]。②个体化心理干预。帮助患者尽快适应生理上的变化, 告知其更年期出现相关症状是正常现象, 无需过度紧张;向患者讲解自我调节的重要性, 纠正其负面、消极的想法, 联合家属多关怀、鼓励患者, 促进患者以积极乐观的心态面对病情[5]。③培养兴趣爱好。通过培养兴趣爱好的方式转移患者的注意力, 鼓励其多参加棋牌活动、体育运动及文化活动等, 使其专注于自身爱好, 减轻对心理负面情绪的关注度, 并可通过音乐疗法、全身放松疗法、冥想训练等调整机体功能状态, 促进心理状态的改善。④健康教育。采取个体化健康教育的方式, 使患者认识到本病是由卵巢功能由盛到衰过渡的正常生理过程, 通过改善心理状态、合理饮食、遵医嘱用药能有效缓解症状;增强体育锻炼, 慢跑、散步、跳操等均可, 但需维持一定的时间、强度和频率, 以达到刺激中枢神经系统和内分泌系统的作用, 15~20 min/次,?>3次/周。心理干预前1个月1次/周, 后3个月每2周1次。两组均干预6个月后进行疗效评价。

1. 3 观察指标及判定标准 比较两组患者治疗前后HAMD、HAMA评分、症状积分以及临床疗效。①采用HAMD和HAMA评估患者治疗前后心理状态;HAMD评分<7分为正常, 7~17分为可能存在抑郁, >17分为肯定存在抑郁;HAMA评分<7分为无焦虑, 7~13分为可能存在焦虑, 14~20分为肯定存在焦虑, ≥21分为明显焦虑。②采用症状评分量表评估躯体症状变化, 包括月经不调、潮热多汗、头痛眩晕、周身疼痛、心悸失眠等, 每项0~3分, 0分为无症状, 1分为轻度症状, 2分为中度症状, 3分为重度症状。③疗效判定标准:显效:治疗后症状及体征基本消失, 主观感觉恢复正常;有效:治疗后症状及体征明显减轻, 主观感觉明显好转;无效:治疗后症状及体征无明显改善, 主观感觉仍不佳。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

- 移动用户画像构建研究

- 网站特征对消费者口碑传播意愿的影响机制研究

- 基于风险控制的大学信息安全政策体系构建

- 图书馆微信平台自动问答机器人语言体系研究

- 农民工信息获取及其制约因素的实证研究

- 基于微信平台的健康信息用户感知和效用研究

- SNS采纳后阶段用户持续使用行为研究型

- 科技查新领域的信息化问题研究

- 985高校图书馆学科馆员人力资源的调查与研究

- 开放空间格局下图书馆导视系统的设计与思考

- 大数据背景下图书情报学科人才培养模式研究

- 外文电子图书学术影响力评价方法探讨

- “互联网+”时代的图书采访

- 隐性知识、知识情境与图书馆空间建设

- 美国数据安全政策的演化路径、特征及启示

- 基于用户体验的电子政务门户网站公众采纳行为的实证研究

- 基于云技术的垂直型B2C电子商务平台用户体验研究

- 社会化商务环境下用户生成内容的动机研究

- 企业知识审计活动核心要素解析与优化研究

- 我国机构知识库研究发展脉络探析

- 图情博客评价实证研究

- 基于作者共引分析的推荐系统研究知识图谱构建

- 面向中国科学院科研成果转移转化的产业信息集成服务平台构建方法探索

- 图书馆移动服务情境本体设计研究

- 基于策略网络的图书馆网络安全管理方案

- safeguarded

- safeguarding

- safeguards

- safehaven

- safe haven

- safe house

- safe keeping

- safekeeping

- safely

- safeness

- safenesses

- safer

- safes

- safest

- safetied

- safeties

- safety

- safety-belt

- safety belt

- safety belts

- safetyculture

- safety culture

- safetydeposit

- safety deˌposit

- safetying

- 观往知来

- 观微知著

- 观德

- 观志

- 观念

- 观念主义语言学派

- 观念形态

- 观念群

- 观想

- 观感

- 观戏

- 观成望败

- 观战

- 观排打

- 观摩

- 观摩会

- 观摩团

- 观摩效法

- 观摩教学

- 观摩演出

- 观摩玩赏

- 观文

- 观景上泰山

- 观景不如听景

- 观望