摘 要 综合思维是《普通高中地理课程标准(2017版)》提出四大地理核心素养之一,它是地理学科的重要思维品质和能力,包含时空综合、要素综合和地方综合三个维度。图像作为地理信息的重要载体,在地理课堂学习中可以作为学生的思维参与外显和提升的重要评价方式。本文将依托教学实践,阐述绘图法这一思维输出方式在综合思维三个维度的培养策略。

关键词 地理绘图 综合思维 教学实践

中图分类号:G633.55文献标识码:A

1综合思维的内涵

1.1核心概念

普通高中地理课程标准(2017版)中对地理学科特点进行表述:地理学具有是综合性和区域性。在立德树人的基础上,综合思维作为地理学科核心素养之一,指人们全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质和能力。综合思维是学生分析、理解地理过程、地理规律、人地关系系统的重要思想和方法。

1.2三个特点

从综合思维的三个特点具体来说,全面性是指多角度、多途径思考地理问题,但应注意的是,在分析具体的地理问题,有主次之分。系统性是指分析地理问题或地理事象时,能够认识到自然地理要素和人文地理要素各要素之间可以构成一个相互联系、相互影响的系统,一个要素发生变化,其他要素也会随之变化,正所谓牵一发而动全身。且一个区域发生变化不仅能够影响到本区域,同样能影响到其他地区。整体性是指对地理要素分解明分析的基础上形成对一个地方或区域的整体性认识。从这个角度看,分析是指把事物分解为各个要素分别加以分析的过程,综合是指把部分重新结合成整体的过程和方法。综合是在分析基础之上的综合。

1.3三种表现

综合思维的表现分别是要素综合、时空综合、地方综合。要素综合指思考一个地理事象整体内的要素联系,比如自然环境的整体性体现在自然地理环境五大要素相互作用;再比如农业和其所需要的要素联系,即农业和农业区位因素之间构成整体。要素综合也存在层次的差异,要素数量越少,综合程度相对也不高。时空综合强调动态思考地理事象的现状、形成和发展。比如交通条件的变化影响城市的空间布局,不同时期形成不同的格局,受不同的交通因素影响。地方综合是指综合思考一个地域或区域的各种要素如何相互作用,形成该区域的某些地理特征的。

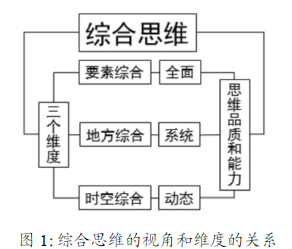

三种表现都强调综合,但是综合的视角不同。对待某一地理事象,若是放在要素相互作用上,即要求全面审视;放在区域视角内,即要系统地看待;放在时空综合,即要动态分析。所以如果说综合思维的特点和其表现是一一对应关系,如图1所示。

1.4评价

综合思维难以被准确、全面的描述,且难以非常精准的测量,因此在综合思维的评价多从个体外部表现进行测量。在地理教学中,地图是多要素的、时空结合的、落实区域的地理信息的载体,那对学生而言,通过绘制地理图示同样可以表达多要素的、动态发展的、空间差异的地理信息,所以绘图可以作为评价工具,有效帮助学生整理思维,使思维有效归类,将零散知识结构化、条理化和系统化。可以说绘制地理图像能够使学生的思维外显化,从而作为评价依据。

2地理绘图法的理论依据及其内容

2.1理论依据

杜威从做中学理论认为学生知识是建立在实际操作经验基础上的,要求学生运用自己的感觉器官亲自接触具体事物,通过独立思考从感性认识上升到理性认识,最后自主解决问题。而地理绘图法正是从做中学理论的有效实践。

加涅信息加工理论认为教师的教学就是让学生获得信息并将其加工转化为知识,而以图像为载体贮存的地理知识能有效减少新知识的干扰,也能极大地提高学生提取地理信息的能力及想象能力、创新能力。

2.2图像类别

区别于地理图像,在绘图图像类别上,将所绘图示分为以下五类:(1)示意图:包括原理示意图,比如大气受热过程示意图、水循环示意图等,(2)主要是不同尺度的简图,例如七大洲、国家尺度、省区图等,(3)要素分布图,包括各类地理要素的分布简图,如气候类型、洋流分布等;(4)等值线图,包括等高线、等压面、地形剖面图等;(5)知识结构图,主要是用以梳理知识和问题的图像,比如八大行星的位置示意图。

2.3绘图法实施作用及效果

在绘图过程中,学生能提高绘图意识,激发绘图兴趣;逐渐提高分解图示的能力,从而在读图时细致入微,培养学生读图能力;强化绘图技能训练,掌握地理学的特殊语言的绘制;最重要的是通过绘图,引导学生应用所绘图示分析问题,利用图像来梳理和总结知识。

3地理绘图法在综合思维外显及培养的策略

3.1要素叠加,面面俱到析关联,彰显要素综合

要素是地理事物和现象的基本构成,是推动地理事物和现象发展变化的最小单元。要素综合是指以整体性思维看待某一地理事象。在地理绘图中既可以对地理要素的单一表达,比如大洲轮廓、气候分布,同时也可以设置不同要求的作业进行地理环境多要素表达,有效凸显地理环境各要素之间的相互作用及影响的特性,这一可视化过程也是综合思维素养形成的途径之一。

例如,在高中地理必修一中的自然地理教学中,按照课标要求和教材编排,依次从大气圈、水圈、岩石圈中对自然地理环境中各要素的基本过程和基本原理进行单一要素的深度挖掘。在逐一强化过程中,教学中常见的图示,如大气受热过程、热力环流、水循环示意图等,即使是其变式对学生来说较为容易辨别,但是将要素放在一起,学生势必要花一些时间搞清要素间的关系,如果学生能将地理环境中各要素在同一图幅中绘制出来,那么在识图也就轻而易举了。可以说,绘图法既可以帮助学生将内隐的思维外显化,同时也是要素综合思维的培养途径。具体实施如下:

【案例1】 教学评价设计:自然地理圈层的空间分布和过程绘制。

作业设置:绘制自然地理环境整体性图示,要求包含以下内容:地球的内外圈层的划分、大气圈中温度的垂直变化、大气受热过程、水循环、岩石圈内各类岩石和地质构造,沿45癗亚欧大陆的地形剖面图绘制、大陆东西岸的大气环流及等压面绘制。其中,剖面图的绘制只表示地势起伏,可以忽略地下的地质状况,因为没有明确的材料支撑;另外岩石圈和对流层作为与人類关系最密切的两个圈层,可以适当放大局部比例。

学生互评:图2学生的初稿,通过学生互评环节,指出了图中的一些错误:(1)软流层以上即是岩石圈,学生留白,并未绘制出岩石类型;(2)在岩石圈中,学生惯于用缓和曲线表示软流层上层的。而实际上陆地出露的厚度同样代表在地下的厚度,也就是说对软流层的上界应有基本起伏;(3)削弱太阳辐射的大气成分学生普遍画在对流层顶,而实际对流层底是集中了大气成分的3/4。(4)将水汽输送绘制到接近对流层顶的位置。但实际上水汽输送这一环节是靠近地面的风推进。

通过这些错误的展示,也进一步显示出学生对某一要素的理解不够透彻,同时对要素间相互作用关系不够确定。经过逐一的绘图指导,学生改进自己的图示,丰富了内容,明确了过程,体会其相互关系,将自然地理各要素进行关联认识。图3为修改后的作业,除了修正了要素间的关系,同时附上颜色,使各个地理要素及作用更为直观。由此可见,在绘图实践活动中,借助多要素绘图可以充分调动学生对要素间相互关联的认识,利于培养要素综合思维。

3.2立足区域,一方水土成系统,落实地方综合

地方综合就是立足于任意一个尺度的地方,综合分析区域自然和人文要素对区域特征形成的影响以及区域人地关系问题。地方综合是一个地方或区域各种自然要素与人文要素相互作用形成的整体特征。在这一维度的综合思维,立足区域,强调地方。地理环境各要素相互影响相互作用的关系既有统一性也有差异性,例如地势对自然地理环境的影响,若是探讨马达加斯加岛和中国的地势特征对其地理环境的影响,结果有异同点。二者都对气候产生影响,但是不同的是马达加斯加岛中部高四周低的地势特征使大陆东西岸的气候类型、植被不同,中国西高东低的地势使水汽能够深入,水运得以发展,甚至是水能资源丰富。因此立足于区域的地方综合要以地方为基础。

以中国的地势特征及其影响一课为例,正向的思维引导学生很难建立起基于地方的要素简单关联,于是采取逆向思维,如果中国地势不是现状,各个要素如何变化。但是要素的变化以什么来展现,如何能让学生的推测进行直观的展示,绘图法给学生提供了将内在思维外显化的方法。具体案例设计如下:

【案例2】中国的地势特征及其影响。

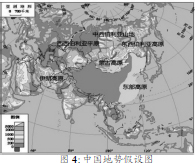

教学目标:假设将中国地势第三阶梯变为西低东高,成阶梯状分布(如图4所示),推断中国的地理环境变化并绘制变化后的地理要素的分布,说出合理的理由。要求:以图示形式,分别各个地理要素出发,合理即可。

学生活动:学生在课下绘制和课上展示解说。下面的图示即为结果。图5为学生推测中地势变化对气候的影响,学生进一步解释:因为山脉的阻挡,中国受太平洋水汽影响的季风区只存在于狭窄的沿海地带,而原有的第三阶梯以高山高原气候为主,类似美国西海岸的气候受安第斯山脉的影响呈狭长分布的状态;而中国青藏高寒区和西南地区受印度洋西南季风影响的地区将会扩大,且青藏高寒区因为海拔低,热量条件不再对其有限制作用,所以可能成为中国主要的农业区。原西北干旱半干区因为能收到部分西南季风的水汽,将比原状湿润度提高,但仍是温带大陆性气候为主。图6为地势变化对植被的影响,这一组同学与对气候的预判似乎一致,呈现出与气候对应的植被类型。图7为河流的变化,学生推断了河流的流向以及河流流向的变化可能对交通运输方式的变化等。

经过学生的绘图锻炼、立足区域的整体性分析以及对地理事象的表达中,学生反推现有的地势对自然环境的造就,一方面对要素间相互作用中体现的整体性有了进一步理解,另一方面立足中国区域,理解由于自然环境整体性造就独特的中国自然地理特征。因此,立足于区域的图像绘制有利于促成学生对某一地区的整体性分析,培养地方综合思维。

3.3与时俱进,静中有动看发展,实现时空综合

地理事物和现象是在特定的空间和时间条件下不断形成、发展和演化的,并且二者是相互融合的。因此,对同一地理事物和现象可以从时间和空间两个维度分析,从时间维度认知地理事物和现象发生、发展、演化的过程;从空间维度认知地理事物和现象随时间演变的过程的空间格局的变化。

在高中地理呈现的一些地理過程中,虽然均有一定的规律可循,但是同一过程在不同的时空有不同的呈现方式。比如同为水循环,在大陆东西两侧,由于盛行风的不同导致水汽输送的不同;同为大陆东侧,冬季和夏季由于风向和温度均不同,海洋水的蒸发量不同,水汽输送的方向和水量也不同。这也就体现了某一地理过程的时空差异。具体案例如下:

【案例3】大气受热过程的时空差异。

教学目标:绘制并讨论大气受热过程的变式图,包括晴天的白天和晴天的夜晚、阴天的白天和阴天的夜晚、臭氧层空洞发生地、雾霾出现地、钢铁工厂聚集地。要求:依据大气受热过程原理图示,箭头粗细代表辐射量多少。

学生活动:学生分组绘制大气受热过程的时空差异图示。在课上讲解图示中,着重强调当时空出现差异时各类辐射量的差异。图8为学生作品,表示晴天白天和阴天白天的辐射差异,可以看到阴天云层的反射作用、阴晴天地面辐射量差异,射向大气的地面辐射差异。图9和图10代表臭氧层空洞发生地和钢铁工厂集聚地两个空间的大气受热过程差异,学生将变量用不同符号进行强调,在图中我们可以看到由于大气成分引起空间差异,从而使大气受热过程的出现差异。

大气受热过程为原理图,但是由于在不同时空尺度上,大气受热过程有不同的表现形式。学生置于白天和晚上的时间体会大气受热过程的时间差异,理解气温的时间变化;同时置身于由于大气成分不同造成的空间不同,导致受热过程的差异,理解气温的空间的差异。所以,通过绘图法,利用不同的符号,落实同一过程原理的时空综合。

4结论

综合思维作为地理学科必备的素养之一,是重要的思维品质和能力。绘图法能有效的将思维过程外显化。绘图能够表达多种地理要素,能够展示区域分布,能够表达对事物时空差异的认识,从而培养学生的要素综合、地方综合和时空综合三个维度的综合思维。

基金项目:本文系刘艳慧主持的北京市教育科学“十三五”规划2019年度一般课题《交互课堂环境下提升高中学生地理课堂学习参与度的策略研究》(课题编号CDDB19335)的研究成果。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2] 赖红梅.浅论杜威从做中学的理论内涵及对我国基础教育的启示[J].地理教育,2012(zl):102-103.

- 高校贫困生自信自强训练团体辅导活动设计

- 从教育角度浅析中西方国家社会文化对劳动力类型的影响

- 校外教育工作者在少儿群文活动中的功能与职责

- 基于认知行为理论对我校离退休人员服务实践的探索

- 劳动教育与青少年综合素质发展的关系研究

- 提升博物馆陈列展览丰富性与实效性的策略

- 地区性民族博物馆文物征集工作的思考

- 三大竹笛考级教材分析

- 建立孵化机制,破解民间文艺团体发展的“瓶颈”

- 洒向学生心灵的阳光

- 以评价促发展

- 初中音乐教学中我国传统文化的传承例析

- 如何在中职舞蹈教学中培养学生的舞蹈鉴赏能力

- 幼儿创意美术教育的实践研究

- 高职高专院校学生管理工作中渗透音乐审美教育的思考

- 高职舞蹈教学中民族舞蹈文化元素的应用研究

- 职业教育中的当代文学教学思考

- 探析大学教育中版画与综合版画的当代价值

- 高校声乐教学中美声唱法的优化策略探讨

- 警察院校图书馆在大学生思想政治教育中的创新服务

- 浅议图式理论在大学英语听力教学中的应用

- 室内设计原理课程教学改革及创新

- 关于壁画技法与创作课程的教学研究

- 流行音乐在高中音乐教学中的运用研究

- 中学美术教育中的审美和欣赏探究

- binds

- bind sb over

- bind-up

- bind²

- bind¹

- binge

- binged

- bingeing

- binger

- bingers

- binges

- binge²

- binge¹

- binging

- bingo

- bingos

- binned

- binning

- binoculars

- binomial

- binomialism

- binomialisms

- binomially

- binomials

- bins'

- 提起葫芦根也动

- 提起衣裳

- 提起衣裳过河

- 提起衣襟

- 提起诉讼的人

- 提起诉讼的文书

- 提起连字

- 提起钱,便无缘

- 提辖

- 提运

- 提选

- 提速

- 提都不要提

- 提醒

- 提醒人们抓紧时间

- 提醒人爱惜时间

- 提醒人的消息

- 提醒人说话要慎重,出言不慎容易招致祸患

- 提醒你

- 提醒对方小心、注意之辞

- 提醒指点

- 提醒注意保密

- 提醒,使警惕

- 提铃喝号

- 提铅怀椠