李叶贤

纵观近三年的高考全国Ⅰ卷物理部分试题,对测量电阻知识的考查是电学实验的重、难点,出题概率极高,具体体现为利用伏安法、等效替代法、半偏法、电桥法等方法对电阻进行测量,考查学生对电路连接、常见问题处理及注意事项、如何完善测电阻的电路等知识的掌握程度,属于探究类题型. 学生刚接触此类题目时容易产生慌乱心理,不知如何入手去分析解答,失分现象十分严重,其实解答此类问题并不难,下面为同学们支招,增强学习的自信心.

一、最简单直接的测量方法——多用电表测电阻

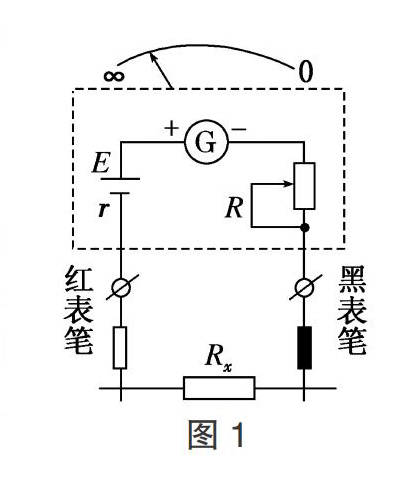

如图1所示为多用电表测电阻的原理图,由闭合电路欧姆定律得由上式可知:通过灵敏电流计的电流I虽与待测电阻Rx不呈线性关系,但存在一一对应关系,即测出相应的电流,就可算出相应的电阻阻值,并把它们在表盘上直接标示出来.

【例1】用多用电表的欧姆挡测量阻值约为几十千欧的电阻Rx,其中S为选择开关,P为欧姆挡调零旋钮. 按照以下的实验操作步骤进行测量:

a. 旋转S使其尖端对准欧姆×1k挡.

b. 将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔.

c. 将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔.

d. 旋转S使其尖端对准交流电压挡最大量程或OFF挡,并拔出两表笔.

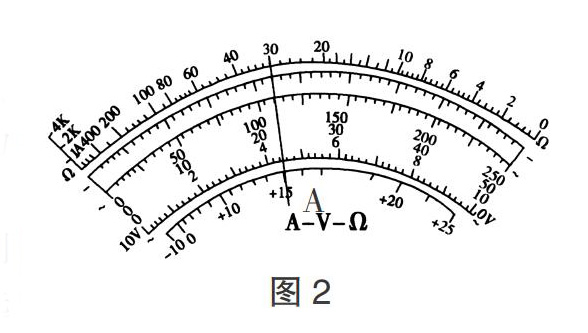

如图2所示指针位置,此时被测电阻的阻值约为______Ω.

解析:题目中要求测量几十千欧的电阻,由选择倍率为“×1k”的歐姆挡,根据欧姆表的读数原理,可以得出欧姆表的读数为30kΩ. 多用电表测电阻简单快捷,但由于欧姆表的表盘刻度不均匀,实验误差较大,一般只能粗测电阻的阻值.

二、最广泛的测量方法——伏安法测电阻

伏安法测电阻是电学实验的基础,也是高考考查的热点、难点,考查内容主要涉及电压表、电流表的选择以及实物连线等. 它渗透在电学实验的各个环节中,如:测未知电阻、测电阻率、测各种电表内阻等实验.

【例2】有一根细长而均匀的金属管样品,横截面如图3所示. 此金属管长约30cm,电阻R约10Ω. 已知此金属管材料的电阻率为?籽,因管内中空部分截面形状不规则,无法直接测量.

(1)按照如图4所示设计的电路图,连成实际测量电路.

(2)实验中要测量的物理量有_____

___________,计算金属管内部中空部分截面积S0的表达式为S0=__________.

解析:(2)根据电阻定律R=得S=,则样品中空部分面积S0=a2-S=a2-=a2-即实验中需要测量样品的长度L,样品两端的电压U,通过样品的电流I,样品的边长a.

伏安法测电阻的考查主要体现在测量电路的设计上,要紧扣部分电路的欧姆定律,要注意被测得的物理量有时需要进行适当的转换,还要分析好给出的电路.

除了伏安法测电阻,还有如图5(a)、(b)所示的伏伏法、安安法电阻电路. 在缺少合适的电压表的情况下,可用已知内阻的电流表串联定值电阻当做电压表使用;在缺少合适的电流表的情况下,可用已知内阻的电压表并联定值电阻当做电流表使用. 用电流(压)表代替电压(流)表使用,是电学创新设计电路的高频考点.

三、最精确的测量方法——等效替代法测电阻

测电阻最精确方法是等效替代法. 等效替代的实质是当某一电阻替代电路中的另一电阻后,若电路中的总电流或路端电压不发生变化,那么替代的电阻与被替代的电阻阻值是相等的. 它可以很精确地将一个未知电阻的阻值测量出来. 等效替代法主要有以下两种方案:一是电压等效替代,二是电流等效替代. 如图6(c)、(d)所示分别为电压等效替代测电阻和电流等效替代测电阻的电路图.

【例3】某同学现利用图7所示的电路来测量一电阻Rx的阻值.

(1)完成下列实验步骤中的填空:

①闭合开关S1,断开开关S2,调节电阻箱R和滑动变阻器R′,使电流表指针指向一个适当的位置. 记下此时电流表的示数I和电阻箱的阻值R1. 此时电阻箱的读数如图8(e)所示;

②保持滑动变阻器的滑片位置不变,然后调节电阻箱R的电阻,闭合开关S2,使电流表的读数仍然为I,记下此时电阻箱的读数R2,此时电阻箱的读数如图8(f)所示:

(2)在步骤①中电阻箱的读数为R1=______Ω;在步骤②中电阻箱的读数为R2=______Ω.

(3)电阻Rx的阻值为Rx=______Ω.

解析:(2)由图8(e)和图8(f)可知R1=60Ω,R2=80Ω.

(4)由于R1加上Rx在电路中所起的作用与R2相同(电流表指针指向同一位置),则有R1+Rx=R2,故有Rx=R2-R1=80Ω-60Ω=20Ω.

四、最专一的测量方法——半偏法测电表内阻

半偏法的本质是根据电路中电压或电流的变化,来确定电路中被测电阻阻值的大小,这种思维实质上是根据串联电路的分压或并联电路的分流来实现的. 如图9(g)、9(h)所示分别为半偏电流法和半偏电压法测电阻电路图. 半偏电流法适宜测量小电阻,但测量结果偏小;半偏电压法适宜测量大电阻,但测量结果偏大.

【例4】(2015·全国卷Ⅱ改编)电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍. 某同学利用这一事实测量电压表的内阻(半偏法),实验室提供的器材如下:

a. 待测电压表■:量程3V,内阻约为3000Ω;

b. 电阻箱R0:最大阻值为99 999.9Ω;

c. 滑动变阻器R1:最大阻值100Ω,额定电流2A;

d. 电源E:电动势6V,内阻不计;

e. 开关两个,导线若干.

(1)该同学设计的测量电压表内阻的电路图如图(10)所示.

(2)实验步骤如下:移动滑动变阻器的滑片,以保证通电后电压表所在支路分压最小;闭合开关S1、S2,调节R1,使电压表的指针满偏;保持滑动变阻器滑片的位置不变,断开S2,调节电阻箱R0,使电压表的指针半偏;读取电阻箱所示的电阻值R0=3500Ω,则电压表内阻RV`=______Ω.

(3)将这种方法测出的电压表内阻记为RV`,与电压表内阻的真实值RV相比,RV`____RV(填“>”“=”或“<”).

解析:(2)由半偏法测电阻的原理知,如果电压表和电阻箱R0所在支路总电压不变,电压表由满偏变半偏,则电流减半,总电阻增加一倍,故有:R0=RV`=3500Ω;(3)断开S2,调节电阻箱使电压表成半偏状态,电压表和电阻箱R0所在支路总电阻实际上是增加了,分得的电压也增大了,则R0两端的电压大于电压表的半偏电压,故RV`>RV.

五、最独特的测量方法——电桥法测电阻

在电阻的测量方法中,有一种很独特的测量方法,那就是电桥法,其测量电路如图11所示. 实验中调节电阻箱R3,当A、B两点的电势相等时,R1和R3两端的电压相等,设为U1. 同时R2和Rx两端的电压也相等,设为U2. 根据欧姆定律有由以上两式解得这就是电桥平衡的条件,由该平衡条件也可求出被测电阻Rx的阻值.

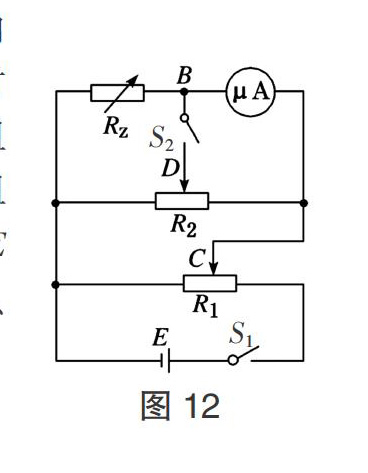

【例5】(2017·全国卷Ⅱ改编)某同学利用如图12所示的电路测量一微安表(量程为100μA,内阻大约为2500Ω)的内阻. 可使用的器材有:两个滑动变阻器R1、R2(其中一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω);电阻箱Rz(最大阻值为99999.9Ω);电源E(电动势约为1.5V);单刀开关S1和S2. C、D分别为两个滑动变阻器的滑片.

(1)按原理图11将实物连线.

(2)完成下列填空:

①R1的阻值为________ Ω(填“20”或“2000”).

②为了保护微安表,开始时将R1的滑片C滑到接近图(11)中滑动变阻器的左端对应的位置;将R2的滑片D置于中間位置附近.

③将电阻箱Rz的阻值置于2500.0Ω,接通S1. 将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置. 最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势________(填“相等”或“不相等”).

④将电阻箱Rz和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将Rz的阻值置于2 601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变. 待测微安表的内阻为________ Ω(结果保留到个位).

解析:(2)R1起分压作用,应选用最大阻值较小的滑动变阻器,即R1的电阻为20Ω;反复调节D的位置,使闭合S2前后微安表的示数不变,说明闭合后S2中没有电流通过,B、D两点电势相等;将电阻箱Rz和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将Rz的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变. 由电桥平衡的条件得则解得R?滋A=2550Ω.

其实,电阻的测量说难也不难. 实际上,只要学生掌握了电阻测量的常用电路、方法、技巧,摸清各知识点的结构体系,以点带面,用面促点,使所掌握的知识相互关联而不孤立零碎,使知识在头脑中清晰化、网络化,同学们还是能顺利地解决此类问题的.

责任编辑 李平安

- 瑞芬太尼连续泵注对妇科全麻术中的临床效果观察

- 托吡酯治疗偏头痛的临床疗效及其对脑血管病变和神经元放电的影响研究

- 艾地苯醌联合尼莫地平在脑梗死后VCI中的应用

- 埃索美拉唑联合左氧氟沙星与奥硝唑在Hp阳性慢性胃炎患者治疗中的临床效果

- 综合护理干预在泌尿外科术后疼痛患者中的应用效果分析

- 医院中药房的发展现状及科学化管理研究

- 临床心理学的产生、发展与现状

- GDF11对大脑发育的影响

- 互动教学在人体解剖学网络课程中的实施及效果

- 健康宣教专员在结肠镜检查前肠道准备中的应用分析

- 分析健康教育对门诊妇科阴道炎干预的效果

- 湘潭市居民健康素养现状分析

- 医疗器械与医疗耗材经济管理的质量控制与实践

- PDCA在医院药学管理中的应用效果

- 持续质量改进对手术器械供应及时性与准确性的影响

- 水痘流行病学分析与水痘疫苗免疫预防研究进展

- 广州某三甲医院医务人员与某研究院员工体检分析

- 肥胖孕妇血清miR-146b-5p的表达及其对神经细胞生长的影响

- 幽门螺杆菌感染并发胃溃疡的临床治疗效果研究

- PIVAS抗肿瘤药物静脉调配全过程质控管理

- 新时期成人高等医学继续教育的瓶颈及对策研究

- 浅析预见性护理对老年痴呆鼻饲患者并发症的影响

- 系统解剖学中多媒体互动教学方法研究

- 经颅多普勒对大脑中动脉急性脑梗死预后的预测作用

- 引发耐药结核病的危险因素和护理方法

- callusing

- callusses

- callwaiting

- call waiting

- call waiting

- call waitings

- call²

- call¹

- calm

- calmant

- calm down

- calmed

- calmed down

- calmer

- calmest

- calming

- calming down

- calmly

- calmness

- calmnesses

- calms

- calm sb down

- calms down

- calm somebody/somethingdown

- calmy

- 嗓子眼儿冒烟

- 嗓子眼里卡鱼刺

- 嗓子眼里吞面杖——直出直入

- 嗓子眼里塞把胡椒面——够呛

- 嗓子眼里长骨头

- 嗓子里塞棉花

- 嗓子里塞棉花——喘不上气

- 嗓磕

- 嗓膈眼儿

- 嗓门

- 嗓门不小

- 嗓门大,声音宏亮

- 嗓门里喷胡椒面

- 嗓音

- 嗓音变了

- 嗓音宽而洪亮

- 嗓音粗重宏亮

- 嗔

- 嗔嗔

- 嗔妒

- 嗔嫌

- 嗔忿

- 嗔忿忿

- 嗔怒

- 嗔怒的眼神