摘? ?要

区域地理始终是地理学研究的核心,对区域自然地理特征的描述是区域认知最为重要的切入点之一。地理思维视域下自然地理特征的深度认知,需要在教学中通过强化自然地理要素属性的整体性认知、强化自然地理特征呈现的尺度性认知、强化自然地理特征描述的结构性认知,对自然地理要素及其具象的多样性与内在联系进行整体感知,促进知识系统的构建与内生,深刻理解区域特征,培养地理思维能力,涵养地理学科精神,提升学生的学科核心素养。

关键词

地理教学? 地理思维? 自然地理特征? 深度认知

纵观地理学研究的发展过程,从早期对自然的直接描述、对自然现象因果关系的追索,到现代基于地理信息技术的环境模拟、环境功能与结构的研究等,区域始终是地理学研究的核心或最终归宿。巴朗斯基形象地把区域地理学称为地理学的“屋顶”[1]。 对区域的研究、保护和开发,前提是对区域形成整体认知,而区域自然地理特征的描述则成为区域认知最为重要的切入点之一。在高考地理学科考查中,基于区域的自然和人文特征的描述、比较、分析与问题解决是高考命题的核心内容。所以,区域自然地理特征的描述,既是培养学生区域认知能力的基础,也是提升学生综合分析能力的有效途径。但是,在区域地理教学及自然地理特征的教学中,我们很容易陷入地理要素与现象的机械记忆。比如地形特征如何来描述、水文特征包括哪些方面等。学生缺乏对自然地理环境及其特征的整体性认知与结构性理解,尺度意识薄弱,“区域感”差,知识迁移与运用能力不强。

地理思维是“基于一定的地理学思想与理论,运用知识技术解释和解决问题的较为稳定的心智过程与行为”[2]。 地理思維视域下的自然地理环境特征的描述,是以地理环境整体性和差异性思想、尺度思想等地理学核心思想为指引,在教学中加强对自然地理要素及其具象的内在联系的整体感知,在此基础上对区域特征进行深入分析、理解与运用,推动知识系统的构建与内生,涵养学科精神,形成深度认知。

一、强化自然地理要素属性的整体性认知

对自然地理特征的描述,从本质上讲,并非来自诸如位置、地形、气候、土壤、植被、矿产等环境具象的堆砌。这些体现区域特点的自然环境具象,其实都依附于一定自然地理要素之上。比如气候依附于常年大气运动的基本特征,水文特征则明显受到大气运动、地势起伏、植被等的影响。所以,自然地理特征的教学与复习应该从自然地理要素切入,在“地理环境整体性思想” [3]指引下,使其过程既是对“必修一”内容的回顾,又符合地理思维培养的一般路径。

自然地理环境由大气、水、生物、岩石、土壤、地形等要素构成,它们之间通过各种复杂的循环运动过程,比如水循环、生物循环等,迁移物质,转化能量,形成相互影响、紧密联系的一个整体。

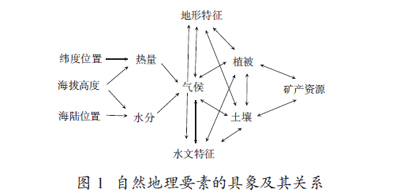

在此基础上,不同地区的自然地理要素呈现出不同的特点。一定区域(位置)自然地理环境特征的描述必定依附于自然地理要素,它们具有明显的整体性特征。因此,在描述区域自然地理特征时,我们要在地理环境整体性思想指导下,揭示各具象之间紧密的复杂联系(见图1),从而更全面准确地理解区域自然环境特点,为区域环境保护、资源开发和区域发展奠定基础。

在整体性思想指导之下对自然地理要素具象及其关系进行深度理解,不仅有利于自然地理特征的准确描述,还可以针对某一要素改变而对环境整体产生影响这一类问题形成清晰的思路。

例1:2015年广东高考文综试卷第41题

山东省南部的南四湖由微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖组成,是南水北调东线工程的重要通道,沿湖地区工业以煤炭、电力、造纸为主。根据材料,结合所学知识,完成下列问题(材料、图略)。

(4)分析南水北调东线工程通水后对南四湖地理环境可能带来的有利影响。

参考答案:①提高湖泊自净能力,改善水质;②稳定湖泊水位,维持湖泊水量;③保护生物多样性;④改善局地小气候。

根据试题给出的信息,南四湖是南水北调东线工程的重要通道,南水北调东线工程通水后,直接影响当地的水量增加;同时,水这一自然地理要素发生变化后,其他自然环境具象也会随之发生改变。因此,在地理环境整体性思想指导下,答题思路就显得非常清晰:即分析水量增加之后对水文特征以及对生物(植被)、气候、土壤乃至地形(如南四湖淤积减缓)等的影响。如“澳大利亚大火”事件,其对地理环境的影响同样可以按此思路进行分析。

二、强化自然地理特征呈现的尺度性认知

尺度思想是地理学核心思想之一。美国国家研究院在《重新发现地理学》一书中指出:地理学拥有一套较为完善的观察世界的方法,其中就包括时空尺度这一视角。 尺度思想主要包括尺度划分、尺度关联和尺度效应等内容,它是地理高考试题命制的依托和考查的重点。地理环境的复杂性需要我们依据一定的时空尺度划分来对其加以认识,这是一种方法,也是一种思想。同时,基于地理环境整体性思想,不同时空尺度的地理环境之间是相互关联的,这即是尺度关联;从不同尺度分析地理现象和问题,会得到不同的结论,这即是尺度效应。比如西北内陆地区水资源短缺,而绿洲地区发展农业的一个有利条件是有灌溉水源——西北地区和西北地区的绿洲是两个不同的空间尺度,所以在分析农业区位时,水源这一条件就存在截然相反的描述。

区域依附于一定的时空尺度而客观存在,我们选择分析的区域,时空尺度不同,区域特点及其形成和变化就不同。大尺度区域因为许多细节的忽略,环境的整体性就凸显出来;而在小尺度区域中,只要自然地理要素存在细微差异,环境的差异性就会凸显出来。从不同尺度认识区域,将有助于我们深刻理解地理事物形成发展的一般规律,从而对区域自然地理特征的认知也就更加深入。

基于上述认识我们可以得出,任何地理问题或地理高考试题都是建立在一定的时空尺度之上,如果我们的认知与问题存在的时空不匹配,则回答时就极易出现“南辕北辙”或“牛头不对马嘴”的错误。

例2:2019年江苏高考地理试卷第17、18题

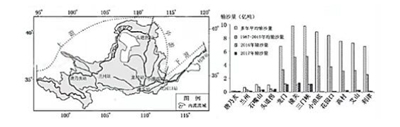

下图为“黄河干流主要水文站分布和年输沙量比较图”。读图完成下面小题。

17.与多年平均输沙量相比,1987~2015年潼关站输沙量急剧减少的主要原因是其以上流域(? ? ?)

①引水灌溉,减少泥沙下泄

②削山平地,减小坡面径流

③保持水土,减少泥沙流失

④气候变暖,降低暴雨强度

A.①②? ?B.①③? C.②④? ?D.③④

18.2016年以后,黄河下游输沙量较中游明顯减少的主要影响因素是(? ? ? )

A.地形起伏? ? B.流域面积

C.兴修水库? ? D.水土保持

参考答案:17.B;18.C

17题与18题在时空尺度上有着明显的变化。第17题的时空尺度限定在1987~2015年、黄河中游。故其输沙量急剧减少的主要原因和黄土高原的治理有关。第18题的时空尺度限定在2016年以后、黄河下游,并将其与中游进行比较。从图中可知,2016年以后,黄河流域尤其是中下游各水文站测得的输沙量都较2016年之前明显减少,这与黄河流域尤其是中游黄土高原水土保持密切相关。所以,水土保持不是黄河下游输沙量与中游相比明显减少的原因。对一个流域来说,地势起伏和流域面积长期相对稳定,不会发生明显改变,故这两者也不能成为影响黄河下游输沙量变化的主要原因。如果仔细看图我们就会发现,其实2016年之后,位于中游的小浪底与潼关、三门峡相比,输沙量就已经明显减小。很显然,因黄河泥沙主要来自中游的黄土高原,泥沙经龙门、潼关、三门峡等水库的拦截,到小浪底时已剩不多。故兴修的水库、尤其是黄河中游的水库拦截了大量泥沙。从考生整体答题情况看,接近一半的考生误选了D项,可能原因有:一是看到泥沙减少就会联系到水土保持,陷于机械化和模式化的呆板思维;二是审题没有注意到“2016年以后”和“下游”这一重要的时空限制。

三、强化自然地理特征描述的结构性认知

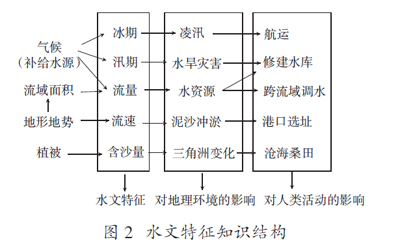

布鲁纳认为,细节的东西,只有放到一定的结构当中,才有助于记忆与创生。 在对区域自然地理特征进行描述时,我们要尽量在地理环境整体性思想的指导下,把一些零散的知识内化成知识结构。比如关于水文特征,我们一般从流量、流速、冰期、汛期、含沙量等方面进行描述。但要对水文特征形成一个完整的认识,则需要从环境整体出发,在分析水文与其他自然地理要素的具象——气候、地形、植被等的相互关系乃至人地关系中加以深入理解(见图2)。

自然地理环境是区域开发的基础,所以,对自然地理特征的认识不应止于描述,而应进一步去分析具体特征形成的相关因素,以及它们可能产生的影响。这既反映了地理环境整体性思想,同时又加深了对自然地理要素相互影响的理解,促进知识结构的形成,提升学生的综合分析能力。比如下文例3中的问题,如果学生形成了图4中的知识结构,就会认识到流域是一个系统整体,那么问题的解决就有了思维的基础。

例3:2019年江苏高考地理试卷第27题(3)

阅读材料,回答下列问题(材料、图略)。

(3)分析恒河—布拉马普特拉河水文特征对三角洲地区的影响。

参考答案:(3)有利:促进三角洲的形成与发育;提供水源。不利:引发洪涝灾害。

哈特向认为:“地理学与研究特定现象的科学显然不同,它并不研究这些要素的本身,而将它们作为地区统一体的因子;因此,我们只要分析这些要素的组成部分,直到这种分析能够理解它们与其他要素的相互关联为止。” 自然地理各要素及其具象之间关联紧密。在地理教学中,我们的重要任务之一就是要在地理环境整体性思想、尺度思想等地理学核心思想的指引下,将这些关联揭示出来,并在可持续发展思想指导下放到具体问题的解决中去运用、实践,以此提高教学的针对性和有效性。

培养地理思维是落实地理学科核心素养的有效途径之一。 地理思维视域下自然地理特征的深度认知,在提升教学效率、增强学生知识迁移与运用能力的同时,深化学生对地理学相关核心思想的理解与认同,这一过程既增强了学生的区域认知能力和地理实践力,也是地理思维能力的提升过程,成为地理学科关键能力培养的应然指向。

参考文献

[1] 简王华.空间特性与区域自然地理特征[J].广西师院学报:自然科学版,1992(01).

[2] 孙德勤.地理思维:核心地理素养的重要表征[J].中学地理教学参考,2017(11).

[3] 孙德勤.地理试题组织与教学应凸显地理学科核心思想的价值——基于近几年江苏地理高考综合试题的疑问[J].教学考试:高考地理,2019(05).

[4] 美国国家研究院地学、环境与资源委员会地球科学与资源局重新发现地理学委员会.重新发现地理学——与科学和社会的新关联[M].黄润华,译.北京:学苑出版社,2002.

[5] 江苏省教育考试院试题分析编写组.2019年高考(江苏卷)试题分析[M].南京:江苏人民出版社,2020.

[6] 布鲁纳.布鲁纳教育文化观[M].黄小鹏,宋文里,译.北京:首都师范大学出版社,2011.

[7] 哈特向.地理学性质的透视[M].黎樵,译.北京:商务印书馆,1963.

[8] 孙德勤.地理思维的培养与提升策略[J].教学月刊·中学版:教学参考,2019,814(Z1).

【责任编辑? 王? ?颖】

- 精细化护理在重症颅脑损伤患者肠内营养中对伤残率的影响

- 中彝药穴位贴敷结合颈椎操治疗颈椎病的效果及护理

- 探讨心理护理干预对神经内科住院患者负性情绪的影响

- 早期康复用于重症监护室中风病人护理中的效果

- 烧伤整形患者应用心理护理和健康教育的效果

- 舒适护理在肝癌射频消融术中的应用

- 精准护理在房颤患者华法林抗凝治疗中的应用

- 心理护理对康复期住院精神分裂症患者的影响研究

- 分阶段护理干预在老年血液透析患者动静脉内瘘成形术中的应用

- 景观疗养护理对疗养员睡眠情况的影响

- 针对血液系统恶性疾病化疗导致白细胞减少而采取的有效护理措施

- 疼痛护理模式对创伤骨科患者的影响

- 探讨护理干预对产妇难产以及新生儿窒息率所产生的具体影响

- 心理照护对更年期女性疼痛病人疗效影响的研究

- 脑梗塞患者肠内营养相关性腹泻的原因分析及护理

- PDCA护理模式在重症肺炎并发呼吸衰竭患者护理中的应用

- 人文关怀在连续性血液净化治疗ICU重症脓毒症中的应用效果

- 护理专业引进美国护士执照考试证书融入课程体系的研究与实践

- 综合护理在皮肤激光美容治疗中的效果探讨

- 腹腔镜结直肠癌根治术患者手术室护理中实施优质护理配合价值观察

- 经皮肾取石术患者实施体位护理的临床研究

- 小儿细菌性感染性疾病诊断中hs-CRP联合血常规检验的应用

- 慢性胃炎并发消化性溃疡患者采用饮食干预+整体护理的效果分析

- 观察双环醇治疗抗结核药物导致肝损伤的临床效果

- 3.0T磁共振ASL技术在缺血性脑血管疾病中的诊断效果

- subarchitect

- subarchitects

- subarcuate

- subarcuated

- subarcuation

- subareas

- subarousal

- subarousals

- subarticle

- subarticles

- subarticulate

- subarticulately

- subarticulateness

- subarticulatenesses

- subarticulation

- subarticulations

- subarticulative

- sub-assembly

- subassociation

- subassociational

- subassociations

- subattorney

- subattorneys

- subattorneyship

- subattorneyships

- 解盟

- 解码

- 解破

- 解神

- 解祟

- 解祸

- 解禁

- 解禄

- 解禳

- 解离

- 解秩

- 解秽

- 解究

- 解空第一

- 解窜

- 解答

- 解答疑难问题

- 解答疑难,消除困惑

- 解答释疑

- 解簪

- 解粘去缚

- 解粮

- 解粽

- 解素

- 解约