马立平

[摘? ?要]地理课程标准在“实施建议”中提到要重视培养学生的创新精神和实践能力。在初中地理教材中,国家类的内容所占比例较大,在教学国家类的内容时,要提高学生在课堂上的学习主动性,实践教学是非常有效的一种方式。实践教学能将学生几乎所有的感觉器官都调动起来,同时培养学生的动手能力、分析问题的能力及探究精神。

[关键词]初中地理;国家;实践活动;澳大利亚

[中图分类号]? ? G633.55? ? ? ? [文献标识码]? ? A? ? ? ? [文章编号]? ? 1674-6058(2021)10-0095-02

一、实践活动教学实例

【活动课题】湖南教育出版社义务教育教科书《地理》七年级下册第八章第七节“澳大利亚”。

【活动名称】布置“我心中的澳大利亚”文化墙及制作澳大利亚地形模型。

【活动理念】在地理教学中,要提高学生在课堂上学习的有效性和主动性,实践教学是非常好的一种方式。实践活动注重学生的亲身实践和情感体验,学生的参与度高。

【活动背景】第一,目前初中学生学习地理的现状主要是学习积极性不够高,课堂上审美疲劳,学习效率低。传统的教学方式会让学生感觉到视觉疲劳、听觉疲劳等,学生处于被动接收知识的状态。

第二,地理课程标准在“实施建议”中提到,“在地理教学中培养学生的创新精神,需要为学生创造宽松的学习环境,爱护和培养学生的学习兴趣;增大地理教学的开放性,鼓励学生对所学地理内容提出自己的看法;保证教学的弹性,为学生自主学习提供条件”。

第三,国家类的内容在湖南教育出版社初中地理教材中所占的比例大概是11% ,在七年级下册中所占的比例大概是47%。

【活动目的】根据学生的心理发展规律,联系实际安排教学内容,引导学生从现实生活的经历与体验出发,加深对澳大利亚概况的了解及对澳大利亚地形的探究,激发学生兴趣,丰富学生对地形的感性认识,培养学生的动手能力、分析问题的能力及探究精神,从而提高学生在课堂上的学习有效性和主动性。

【活动工具】多媒体、颜料、彩笔、橡皮泥、地图、卡纸、白板、双面胶等。

【活动1】布置“我心中的澳大利亚”文化墙。

1.课前活动

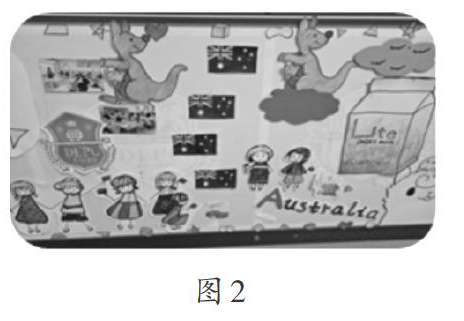

本次文化墙布置活动,首先是学生分组,然后教师明确小组分工,最后学生在课堂上分享收获。在活动中各小组互相沟通协作。下图(图1—图4)展示学生布置文化墙的过程和作品:

2.课中分享:我在北半球的中国重庆,聆听南半球澳大利亚的异国风情

首先,学生介绍自己布置的文化墙的内容(时间大约10分钟):

A同学:我们布置的文化墙中,在最中间的位置是澳大利亚的国旗,旁边有两只袋鼠……

B同学:我们通过搜集资料发现,澳大利亚是独立的一块陆地,希望我们能够去这片没有领土纠纷的净土去留学,丰富自己的知识和见识……

C同学:文化墙中还体现了澳大利亚的位置,一些小朋友手拉手,这是中国小朋友和澳大利亚小朋友,希望我们两个国家和平共处,我们的友谊天长地久。

接着,学生介绍自己在活动过程中了解到的澳大利亚的知识(时间大约5分钟):

D同学:我了解了澳大利亚的地理位置、轮廓、国旗和国徽、悉尼歌剧院,澳大利亚有许多古老的动物,经济比较发达,出口羊毛。

教师点评:澳大利亚离我们那么遥远,我们不可能让每位同学都亲自去考察,本期的文化墙同学们布置得非常好。经过一个星期的准备,同学们了解了很多关于遥远的澳大利亚的知识。

3.课后收获

通过本次文化墙布置活动,学生了解了澳大利亚的一些概况,而且学生非常向往澳大利亚这片神奇的土地,有学生感叹道:我喜欢澳大利亚这片神奇的大陆,喜欢且羡慕生活在这片土地上的人。笔者惊叹于这群初一的孩子们对澳大利亚有着如此细腻和深邃的思考。通过这种开放合作的活动,让学生动手做、动脑想、动口说,使学生在参与教学的过程中情绪高涨,愿学、乐学,同时也使学生在从感性上升到理性的认识过程中参与获取知识的全过程,逐步学会运用操作、观察、分析、比较、综合、抽象、概括、判断、推理等方法去探究、获取知识,掌握、运用知识,从而发展学生的思维,提高学生的能力。

【活动2】制作澳大利亚地形模型。

1.课前准备

教师提前准备好教具:橡皮泥、澳大利亚图纸、白板、双面胶,将这些物品平均分配给六个小组,由组长课前领取。

2.课中制作

活动要求:①先了解澳大利亚的地形特征。②每组派一名代表进行“盲人摸象”,然后与组内成员分享。③在6—8分钟之内捏出澳大利亚的地形。④每个小组推荐一名代表,带着制作好的模型到讲台作总结陈述,阐释各自理解的地形。

小组代表依次进行“盲人摸象”后,与小组其他成员分享自己的記忆与感受 ,在小组内展开讨论,之后组长迅速组织小组成员开始制作。

3.课中分享

学生展示作品并讲解澳大利亚的地形特征:

E同学:我们研究了课本上的地形图,看了都有什么地形,然后再看起伏情况。东部高,有山,西部有高原,中部是盆地,有自流井。

F同学:我发现澳大利亚东部有山,所以我们捏的也比较高,起伏大,西部是高原,起伏不太大,中部是平原,所以我们只是平铺了一层橡皮泥,比较平坦。

师:如果你是牧羊主,会把羊放在哪个地形区呢?为什么呢?

G同学:我会放在中部,因为平坦开阔。

H同学:我会放在中部,因为有水。

教师总结:在西部的低矮高原和中部的大面积平原,地下水丰富,牧草优良,羊群没有天敌,可以四季放牧。地形不同,放牧的方式和发展的农业与牧业也不同。

4.课后收获

学生通过小组合作,用橡皮泥展现澳大利亚的地形状况。在这样的探究活动中,学生的认识不断深化,学生的角色也经历了“体验者—被引导者—建构者—实践者”递进式的转换。随着角色的不断转换,学生参与的主动性越来越强,能够始终处于主动思考、主动建构知识、主动解决问题的积极状态中,在角色转换的过程中,培养起了问题意识,形成了如主动学习、收集资料、协作探索、加工信息等各种各样的能力,一步一步深入知识的殿堂。

二、活动后的思考

在上述实践活动中,体会最深的是教师,而受益最大的是学生。实践活动是一本内涵丰富的“无字书”,学生在活动中获得的体验和产生的对地理学习的浓厚兴趣是持久永恒的。当然,教学是一门遗憾的艺术,在本节内容的实践活动教学中也有一些问题值得我们去思考:

活动一“布置‘我心中的澳大利亚文化墙”,其实质就是让学生提前自主学习。这种活动形式改变了传统的预习方式,这是一次比较成功的尝试,效果较好。教师要大胆放手让学生去做,教师自己也应该尽量参与其中,因为教师的参与会让学生感到他们所做的事不是一件随便的事,而是一件值得他们去重视、去认真参与的事。教师的指导也能使学生少走弯路。

活动二“制作澳大利亚地形模型”的内容是让学生探究澳大利亚地形,学生的参与度非常高。这次探究活动虽然取得了一定的成效,但仍然存在一些有待改进的地方。从时间方面来说,学生需要有时间去实验自己的想法,需要有时间进行沉思默想,还需要有时间用来开展相互讨论,在时间上可能需要作合理安排。另外,如果能将这次活动延伸开去,让学生“一探到底”,继续探究澳大利亚的气候会更好,但是最后一定要落实相关知识点。

[? ?参? ?考? ?文? ?献? ?]

[1]? 吴岱峰.地理学科核心素养的构建与培养[J].中学地理教学参考,2015(19):6-10.

[2]? 李家清,李文田.30年中学地理教学改革之回顾与启示[J].中学地理教学参考,2009(4):4-7.

[3]? 呂福平.浅议新课程标准下的初中地理教学[J].吉林教育,2011(5):43.

[4]? 王敏娜.初中地理教学方法的探讨[J].新课程学习(上),2011(5):121.

(责任编辑? 周侯辰)

- 智能化石油化工机械的现状和发展方向研究

- 拉伸循环缓冲包装在物流企业应用的瓶颈与建议

- 基于PLC技术的发动机电控实训故障设置装置的开发

- 跌坎消力池振荡水跃优化研究

- 关于面向城市规划的倾斜摄影及三维建模技术浅析

- 压电石英晶片角度分选结果复检现状分析

- 功能安全与电梯智能化主动安全技术展望

- 风险投资项目筛选决策的特征研究

- 新冠肺炎疫情对我国中小企业的影响及对策建议

- 西南地区M公司人才流失成因及对策

- 我国铁矿石价格影响因素实证分析

- 当前形势下如何加强国有企业意识形态工作成效

- 论企业视觉形象设计及品牌包装对产品销售的影响

- 后2020年时代的反贫困路径探析

- 基于成熟度模型的智能制造能力评估诊断

- 工业控制网络信息安全的防护措施与应用

- 浅析财务共享服务建设

- PPM模型视角下文创园区重游影响因素分析

- 如何在数字化时代提高编辑素质

- 中小企业内部控制的构建及完善

- “一带一路”背景下提升新疆农行服务实体经济质量研究

- 基于企业需求的建筑复合型人才培养策略

- 浅谈排队论在粤港通关流程中的运用

- 基于“互联网+建筑”的优化工程造价考核的对策

- 优化库存产品周转率

- paradisiacally

- paradisically

- paradisic ,paradisical

- paradiso

- paradisos

- paradox

- paradoxal

- paradoxer

- paradoxes

- paradoxical

- paradoxically

- paradoxologies

- paradox-ologies

- paradoxology

- para-doxology's

- paradox's

- paraffin

- paraffined

- paraffining

- paraffinized

- paraffin oil

- paraffins

- paraffiny

- parafiscal

- parafollicular

- 天冷不冻下力人

- 天冷不冻织女手,饥荒不饿苦耕人

- 天冷偏烤湿柴火

- 天冷偏烤湿柴禾——对着吹

- 天冷冷在风里,人穷穷在债里

- 天净沙

- 天凉

- 天凝地闭

- 天凭日月,人凭良心

- 天分

- 天刑

- 天则

- 天刚亮

- 天刚亮就走

- 天刚亮时

- 天刚打明

- 天刚擦亮

- 天刚有些亮

- 天刚黑时

- 天刚黑的时候

- 天功

- 天动

- 天助

- 天助自助者

- 天半