刘迪 王宇 齐昆

摘 ?要:为实现高等教育“立德树人”根本任务,探索专业课的课程思政建设内容和实现途径。以“集装箱运输与多式联运”课程为例,阐述课程思政育人目标、教学内容思政映射与融入点、教学方法手段和课程思政考核评价机制,培养学生成为具有爱国情怀、工匠精神、国际视野、职业伦理和社会责任的社会主义事业建设者和接班人。

关键词:立德树人;课程思政;教学改革;交通运输专业课程

中图分类号:G641 文献标志码:A ? ? ? ? 文章编号:2096-000X(2021)04-0167-04

Abstract: In order to realize the fundamental task of "cultivating people with morality" in higher education, the curriculum ideological and political construction content and realization approaches of specialized courses are explored. Takingthe course of "Container Transportation and Multimodal Transportation" as an example, this paper expounds the objective of ideological and political education in curriculum, ideological and political mapping and integration points of teaching contents, teaching methods and means, and the assessment and evaluation mechanism. The purpose of it is to cultivate the students to become builders and successors of the socialist cause with patriotism, craftsman spirit, international vision, professional ethics and social responsibility.

Keywords: cultivating people with morality; curriculum ideological and political; teaching reform; transportation courses

2020年5月,教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》,指出高等学校人才培养应将育人和育才相统一,要在所有高校、所有学科专业全面推进课程思政建设,构建全员全程全方位育人大格局。可见,课程思政建设已被提升为全面提高高等学校人才培养质量的重要任务,在专业课程中全面推进课程思政建设,必须紧紧抓住教师队伍“主力军”,课程建设“主战场”,课堂教学“主渠道”。[1]

本文以“集装箱运输与多式联运”专业课程建设和课堂教学为实例,探讨立德树人理念下课程思政建设的具体实践。

一、立德树人理念下的课程思政

在中国传统文化中,“立德树人”是一以贯之的教育理论精髓和价值取向。《礼记·大学》开篇讲到“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”强调教育的宗旨在于弘扬光明正大的德行,使人改过自新,达到最完善境界[2]。习近平总书记在全国高校思想政治工作会、全国教育大会、北京大学师生座谈会等会议上,就“立德树人”发表了一系列重要论述,强调要用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,把立德树人作为教育中心环节和根本任务,培养担当民族复兴大任的时代新人。[3]

“课程思政”是高等学校落实立德树人、铸就教育之魂的重要渠道和创新实践。在高校专业课程教学中,教师挖掘教学内容中蕴含的思想政治教育资源,通过思想引领、价值引导、精神塑造和情感激发等方法手段,实现“学科教育”和“思政育人”的高度契合。学生在掌握专业知识和提升专业技能的同时,潜移默化地受到政治熏陶、道德浸润和文化滋养,坚定理想信念,切实提升“立德树人”的成效。

“集装箱运输与多式联运”课程作为交通运输专业的一门专业课,是学生掌握和探寻以集装箱为载体的现代综合运输理论和方法的關键课程。在立德树人理念下,该课程作为大连交通大学首批课程思政示范课程建设项目,积极探索课程思政改革内涵和途径,不断创新思政育人教学方法,提升人才培养质量,成为交通运输专业课程思政改革的重要阵地。

二、课程思政育人目标

习近平总书记指出,培养什么人是教育的首要问题,各类课程要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。专业课程的“课程思政”教学改革,首先要解决政治方向、育人方向、文化认同等维度的一致性问题,要围绕“立德树人”根本任务,树立以社会主义核心价值观为指引的思政育人目标,使专业课程与培养目标和教育目的形成无缝衔接。

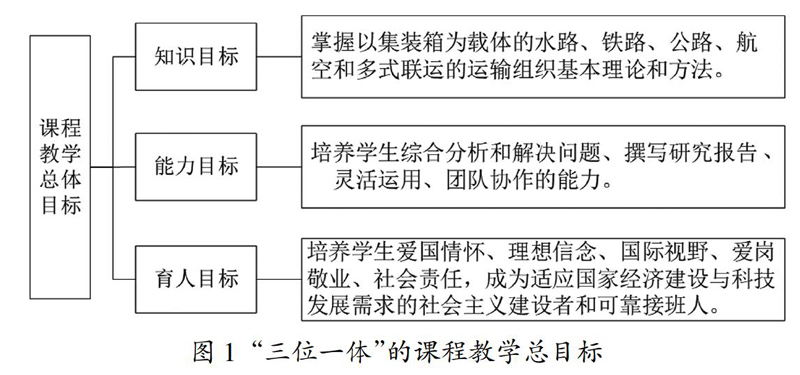

“集装箱运输与多式联运”的课程教学目标是能够让学生系统地掌握以集装箱为载体的水路、铁路、公路、航空和多式联运的运输组织基本理论和方法,了解集装箱运输领域前沿发展动态和趋势,培养学生灵活运用、综合分析和解决问题、撰写研究报告的能力,为培养能在交通运输领域从事运输组织、规划设计和生产管理等工作的工程技术人才打下基础。

在课程思政示范课程建设过程中,教师遵循“立德树人”和“三全育人”理念,深入挖掘课程中所蕴含的思想政治教育元素,提炼出育人目标:在集装箱运输与多式联运专业知识传授中融入爱国情怀、理想信念、国际视野、爱岗敬业、社会责任等题材与内容,培养学生社会主义核心价值观、工匠精神和时代担当,成为适应国家经济建设与科技发展需求,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和可靠接班人。

在此基础上对课程目标进行提升,形成知识传授、能力培养、价值塑造“三位一体”的课程教学总目标,如图1所示。

三、课程思政映射与融入点

高校专业课的课程思政改革,关键之处在于深挖和凝练课程教学内容中的思政映射与融入点,通过精心的教学设计,灵活运用各种教学方法和手段,巧妙地将思政教育元素与授课内容相结合,充分发挥专业课程对学生的价值渗透和引领作用[4]。通过全面梳理“集装箱运输与多式联运”课程的教学内容,提炼出以下主要的课程思政映射与融入点。

(一)展示行业成就,厚植爱国情怀

教育家蔡元培曾说:“爱国之心,实为一国之命脉。”凝聚着民族心和民族魂的爱国情怀,激励着一代又一代中华儿女为祖国繁荣发展而不懈奋斗。大学生是国家的未来和民族的希望,肩负着社会文明进步与发展的重任,用爱国情怀教育引导,使大学生坚定为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力的理想和信念。

在课程教学过程中,教师将我国集装箱运输发展的巨大成就植入教学内容,激发学生的爱国情怀和民族自信。例如,在第一次课绪论讲授集装箱多式联运发展历程、现状和未来趋势时,通过照片放映和数据分析,向学生展示中国集装箱运输世界领先的地位,唤起学生的爱国情怀和民族自豪感,增加对未来的职业认同感。在讲授集装箱码头装卸机械时,除了介绍传统装卸机械之外,通过播放视频的方式,让学生了解上海洋山港和青岛港的自动化集装箱码头机械设备,特别要引导学生观察机械设备上“上海振华重工”标记,让学生真切感受到中国民族工业自主创新、世界领先的文化自信,爱国情怀油然而生,树立起开拓创新、追求卓越的理想信念。

(二)实践复杂业务,弘扬工匠精神

十九大报告中提出“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”。新时代的“工匠精神”意义深远,是对爱岗敬业的职业精神、精益求精的品质精神、协作共进的团队精神和追求卓越的创新精神的高度凝练。交通运输专业作为培养应用型技术管理人才的理工科专业,理应成为塑造工匠精神的沃土[5],充分锻造当代大学生的“沉”“潜”气质和脚踏实地的作风,不断实现自我价值。

在讲解集装箱码头岸壁起重机(岸桥)的各项技术参数时,让学生通过3D虚拟仿真体验设备操作的难度,同时分享全国劳动模范、青岛港岸桥司机许振超的事迹故事。他苦练“一钩准”“一钩净”“无声响操作”等绝活,带领团队先后八次刷新集装箱装卸世界纪录,创造了享誉全球的“振超效率”,潜心钻研设备技术,改善设备性能。通过许振超的先进事迹,启发学生对新时代“工匠精神”的讨论,使学生懂得“干一行、爱一行、精一行”的大国工匠精神,坚定平凡岗位也能做出不平凡成绩的新时代劳动者信念。

在集装箱船舶装卸环节中,编制集装箱船舶配积载计划是最为关键的工作,需要综合考虑集装箱尺寸、类型、重量、卸箱港、堆场位置等多种因素,并反复调整以满足船舶航行安全和码头作业效率。课堂上让学生对几份配积载计划进行分析,找出精妙和不足之处,然后再修改配积载图,老师给出点评意见。学生通过对船舶配积载图的反复琢磨,于细微之处见真知,体会到这项工作的复杂性,领悟到踏实严谨、精益求精的工匠精神。

集装箱货物进出口业务流程复杂,需要多个部门多个岗位之间的有效协同,才能使业务顺畅完成。课堂教学过程中,将学生五人一组,分别扮演集装箱进出口业务中不同的角色,设计虚拟情景完成进出口业务操作流程。将复杂业务流程的理论学习与实践中的协同合作教育相融合,学生在實践中感受到合作与不合作的明显不同,认识到协同合作的重要性,增强了协作意识。

(三)紧跟时代前沿,拓宽国际视野

新时代中国特色社会主义思想明确强调,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,这是高校开展思想政治工作、落实“立德树人”根本任务的重要使命。增强“四个自信”,不仅要从历史维度纵向检视,还要以国际视野横向比较,站在世界视角观察中国奇迹和中国方案,总结中国经验和中国智慧,感悟中国理论魅力和实践威力,使大学生更加笃信前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚磅礴的青春力量[6]。

随着“一带一路”倡议的深入推进,中欧班列作为欧亚大陆桥上全天候、受气候环境影响小、运输速度比海运快、运价远低于航空运输的集装箱运输产品,越来越受到“一带一路”沿线国家和地区的欢迎。在讲授国际集装箱铁路联运内容时,向学生展示中欧班列通道布局、发展数据、典型线路和在新冠肺炎疫情时期运量逆势增长等案例,使学生深刻认识到中欧班列作为互联互通的桥梁和纽带,在激活“一带一路”沿线经济发展中的重要作用,更感悟到中国推动构建人类命运共同体的大国担当。学生在知识学习的过程中树立全球视野,坚定“四个自信”,愿意在今后的工作和国际交往中彰显中国实力与担当。

(四)强化职业伦理,培养社会责任

社会主义核心价值观教育作为新时代高校思想政治教育的重要内容,对于即将踏入社会的大学生,只有将其细化为日常学习生活和未来职业发展中的价值观,才能真正实现内化于心,外化于行。因此,将社会责任和职业伦理教育植入专业课程教学过程中,是培育大学生社会主义核心价值观的有效途径[7]。

“集装箱运输与多式联运”课程具有较强的实务性,在教学过程中培养学生良好的职业素养和能力,胜任未来工作需求。在讲授集装箱货物装载作业标准和注意事项内容时,教师通过几个由于违规操作导致货损事故的案例,启发学生对事故原因进行分析和讨论,学生认识到现场工作中规章制度的重要性,树立起职业伦理中的风险、责任理念和科学的安全观,增强法律意识。在讲授多式联运方案设计与优化问题时,通过案例分析和布置实践大作业,让学生掌握方案设计过程中的货主需求分析、运输工具选择、运输线路设计、运输分包商选择、运输组织、单证办理、运费计算等全部内容和过程。学生在实践作业中体会到,设计合理的运输方案需要考虑时间、距离、成本、质量、环境、安全等多种工程伦理,实践中提高了职业素养和服务意识,增强了社会责任感。

四、课程思政的实现途径

(一)提高教师思想政治觉悟和素养

“学高为师,身正为范。”著名教育学家陶行知先生道出,教师不仅要学识渊博,更要具有良好的道德素养。专业课程思政要想取得好效果,首先要提高教师的政治站位、思想水平、师德师风和思政教学能力[8],充分发挥教师在“思政育人”的主观积极性,提升育人意识和育人能力[9],这是实施“课程思政”的重要保障。

专业教师应充分认识课程思政的重要性,形成对“三全育人”和“四个统一”的高度认可;学院和专业要定期举行“课程思政”教研活动,鼓励教师之间进行经验交流和研讨;教师党支部应充分发挥战斗堡垒作用,以“党建+思政”的创新模式,组织专业教师学习党和国家的重要方针政策,提升思政素养,探索承担课程的价值引领和思政融入点,为课程思政注入指导思想和新时代基因;同时要塑造良好形象,用人格魅力去感召、影响和征服学生。

“集装箱运输与多式联运”课程的主讲教师是党支部书记,也是学院“课程思政”工作室负责人,平时利用“学习强国”等平台自觉学习,并关注国内外时事,不断提高自身理论水平和道德素养,实现“以德立身、以德立学、以德施教、以德育德”。

(二)探索多元化教学方法和手段

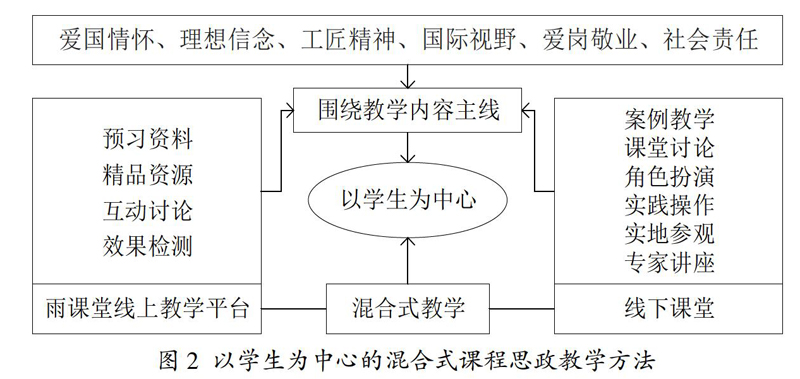

高等教育发展到今天,无论是专业教学,还是思政教育,都转向“以学生为中心”的教育理念,使学生从听课者转变为阐述者、操作者和思考者,全面参与课堂,成为课堂的主体。课程思政能否取得理想的教学效果,很大程度上取决于教师的教学设计、教学方法和手段。

专业教师应结合专业课程教学改革,积极更新教育理念,探索翻转课堂、混合式教学、问题式学习等教育教学方法,增强师生深度沟通、交流和共感,激发学生独立思考,鼓励学生敢于善于表达,培养学生科学思辨能力,研讨的内容从课程知识层面上升到专业知识层面、社会经济层面以及国家发展和民族振兴层面。

“集装箱运输与多式联运”课程采用多元化教学方

法和手段,利用手机和网络实现“线上+线下”的混合式教学,使思政教育入脑入心。通过“雨课堂”智慧教学平台给学生推送相关资料和案例,督促学生进行课外学习和讨论,并及时与学生互动,掌握学生的学习动态和效果。课堂上针对包含思政元素的教学内容,采用案例教学和课堂讨论的形式启发学生深度思辨,提高学生的认识和觉悟,锻炼思维和口才。采取情景模拟、角色扮演、实地参观、企业专家讲座等方式,使学生在实践中对专业知识和价值引领产生更直观的感受和深刻的印象(见图2)。

(三)建立科学的考核和评价机制

以往专业课程的考核主要是对学生知识掌握程度的考核,很少涉及学生的德育评价。在立德树人理念下,需要建立科学的考评机制,用以衡量课程思政的效果和教学质量。课程思政考评机制可以分为评学和评教两个方面。

课程思政评学是指教师对学生的思政学习效果进行考核。教师应根据课程特点,建立过程性评价体系,主要通过学生的课堂表现,如出勤、作业、案例讨论、成果展示等环节,来考核学生的价值观,可采用教师评价、学生自评、小组互评各占一定权重的考核方式。通过该考评机制,学生平时更加注重端正学习态度,独立思考,认真完成作业,逐渐形成厚德端行、笃学尚行的学风。

课程思政评教是指学校将课程思政作为考核专业课教师教学水平和教学改革成效的内容之一,把教师是否在传授专业知识的同时恰当地融入思政元素,对学生进行正确的价值引领和道德浸润作为重要标准之一。为使专业教师坚持不懈地进行课程思政教学改革和创新,教学督导应不定期地对专业教师的教学文件进行检查,督促教师时刻怀有思政育人的意识,努力在教学中做到专业内容和思政元素的有效结合和高度融合。

五、结束语

在立德樹人理念下,对专业课程“集装箱运输与多式联运”进行课程思政探索与实践,明确了课程思政育人目标,挖掘出课程所蕴含的德育元素,根据教学内容精心设计了思政映射和融入点,探索了多元化教学方法和课程思政考核评价机制。实践证明,在专业课中开展课程思政教学改革,对激发学生学习兴趣和培养学生的爱国情怀、道德品质、职业素养、社会责任等方面大有裨益。我们将以此为基础,进一步探索交通运输专业课程中所蕴含的价值塑造点,不断完善交通运输专业课程思政教学体系和专业思政体系,努力实现“全员育人、全程育人、全方位育人”的大格局。

参考文献:

[1]光明日报评论员.课程与思政交融,教书和育人互促[N].学习时报,2020-06-06.

[2]靳诺.立德树人:高等教育的根本任务和时代使命[J].中国高等教育,2017(18):8-12.

[3]李艺英,于洋.深化“课程思政”建设 落实立德树人根本任务——北京联合大学党委书记韩宪洲访谈录[J].北京教育(高教版),2019(06):23-26.

[4]刘鹤,石瑛,金祥雷.课程思政建设的理性内涵与实施路径[J].中国大学教学,2019(3):59-62.

[5]王丰晓.课程思政理念下高校工匠精神培养研究[J].高教学刊,2019(9):148-150.

[6]张明仓.以国际视野增强理论自信[N].学习时报,2017-11-27.

[7]李凤.给课程树魂:高校课程思政建设的着力点[J].中国大学教学,2018(11):43-46.

[8]刘在洲,唐春燕.各类课程与思想政治理论课同向同行的契合性与对策[J].学校党建与思想教育,2019(05):64-66.

[9]林贤明.基于立德树人教育根本任务的“思政课程”与“课程思政”教育改革研究[J].高教学刊,2020(3):191-194.

基金项目:大连交通大学2019年党建思想政治工作理论与实践研究课题重点项目“三全育人视角下高校教师党支部‘党建+育人创新模式探索与实践”(编号:DJSZ-2019-A07);大连交通大学2020年课程思政示范课程建设项目“集装箱运输与多式联运”(大交大教发[2020]70号);大连交通大学“三全育人”一般项目“教师党支部‘党建+课程思政育人机制探索与实践”(大交大委宣发【2020】11号)

作者简介:刘迪(1982-),女,汉族,辽宁沈阳人,博士,副教授,党支部书记,研究方向:交通运输规划与管理,“课程思政”教育改革。

- 关于县级图书馆阅读推广工作的探讨

- 高职图书馆的服务提升之路

- 论新时代公共图书馆员的职业素养

- 浅析初中历史的情境教学开展

- 浅谈初中英语对话练习中角色扮演方式的应用

- 智慧课堂提升普通高中英语写作能力

- 初中物理教学情境创设模式的实施探索

- 初中道德与法治教学中学生学习主动性的培养浅谈

- 探究新课程下高中物理教学方式的改变

- 新时代下如何有效提升边远地区中小学教师的素养

- 以精细化管理为抓手创新学校后勤工作

- 研究生教学中师生协同发展的动力机制

- 应用型本科院校护理专业健康评估课程的教学改革

- 对基础教育数学教学中存在的问题的思考

- 优化大学英语教学模式 构建新时代生态课堂

- 中罗两国家庭教育的方式比较研究

- 新时代推进高校“三个结合”思想政治工作的研究

- 基于应用型医学专业基础化学开放式教学模式的探索

- 民办高校公共体育课教学质量评价体系的构建

- 应用型本科院校学生管理工作思路探讨

- 积极心理学视域下儿童心理实验教学改革的研究

- 应用型本科护理人才培养模式构建的研究

- 医学生第二课堂开展情况的调查及分析

- 应用型本科院校学生管理中存在的问题与对策研究

- 护理实践教学的创新研究

- fracas

- fracases

- fraction

- fractional

- fractional distillation

- fractional distillations

- fractionalism

- fractionalist

- fractionalization,fractionalisation

- fractionally

- fractional owner

- fractional ownership

- fractionalownership

- fractioned

- fractioning

- fractionization,fractionisation

- fractions

- fracturable

- fractural

- fracture

- fractured

- fracturer

- fracturers

- fractures

- fracture²

- 趱家私

- 趱程

- 趱行

- 趱趱

- 趱路

- 趱那

- 趱马向前

- 趱驰

- 趲

- 足

- 足三里

- 足下

- 足下生辉

- 足不出户

- 足不出门

- 足不履影

- 足不正

- 足不窥园

- 足不窥户

- 足不能行

- 足不逾户

- 足不逾门

- 足以

- 足以供一代人效法、起表率作用的人

- 足以效法的旧事