韩日春

摘 要:课堂提问是教师上课的家常便饭,每节课的教学过程中大多数时间都是以教师问、学生答的形式进行。课堂上,教师可以通过提问来激发学生的学习兴趣,启迪学生的思维,诱导学生深入探究知识,培养溯本求源的品质,引发学生对不同情况进行辨析,培养学生的表达能力和思维能力。教师只有精于设计,善于提问,课堂气氛才会活跃,学生的思维才能激活。

关键词:课堂提问;激发兴趣;诱发探究;引发辨析

智者问得巧,好课是“问”出来的。教师在设计教学预案时要从整体上把握教材,深入挖掘教材内涵,选准提问点,并结合学生的实际,充分考虑学生可能出现的情况设计问题,在实施教学预案的进程中,要随时捕捉学生的想法、疑问、困惑等,充分利用这些生成性资源,及时调整教学进程,适时改变提问策略,努力使每个学生都兴趣盎然地参与到知识的形成过程中,使课堂在不断深入的发展过程中孕育师生智慧,走向优质高效。

一、巧问激发学生学习兴趣

兴趣是最好的老师。提问内容的设计要有情趣和吸引力,能调动学生学习的积极性,使学生感到在思索问题时有趣,身心愉悦地接受知识。教师要着眼于教学知识的特点巧妙构思提问,以引起学生的好奇心,激发他们强烈的求知欲。

“分数比大小”教学片段一:

师:今天我们就利用这几个分数来学习“比较分数的大小”。大家都知道比大小,至少需要两个数。大家看这么多的分数如果一起比较,你们有什么感觉?

生:太麻烦了。

师:我们可以把这些分数分组整理,怎样分组比较合适呢?请同桌互相说一说。

生討论后回答。

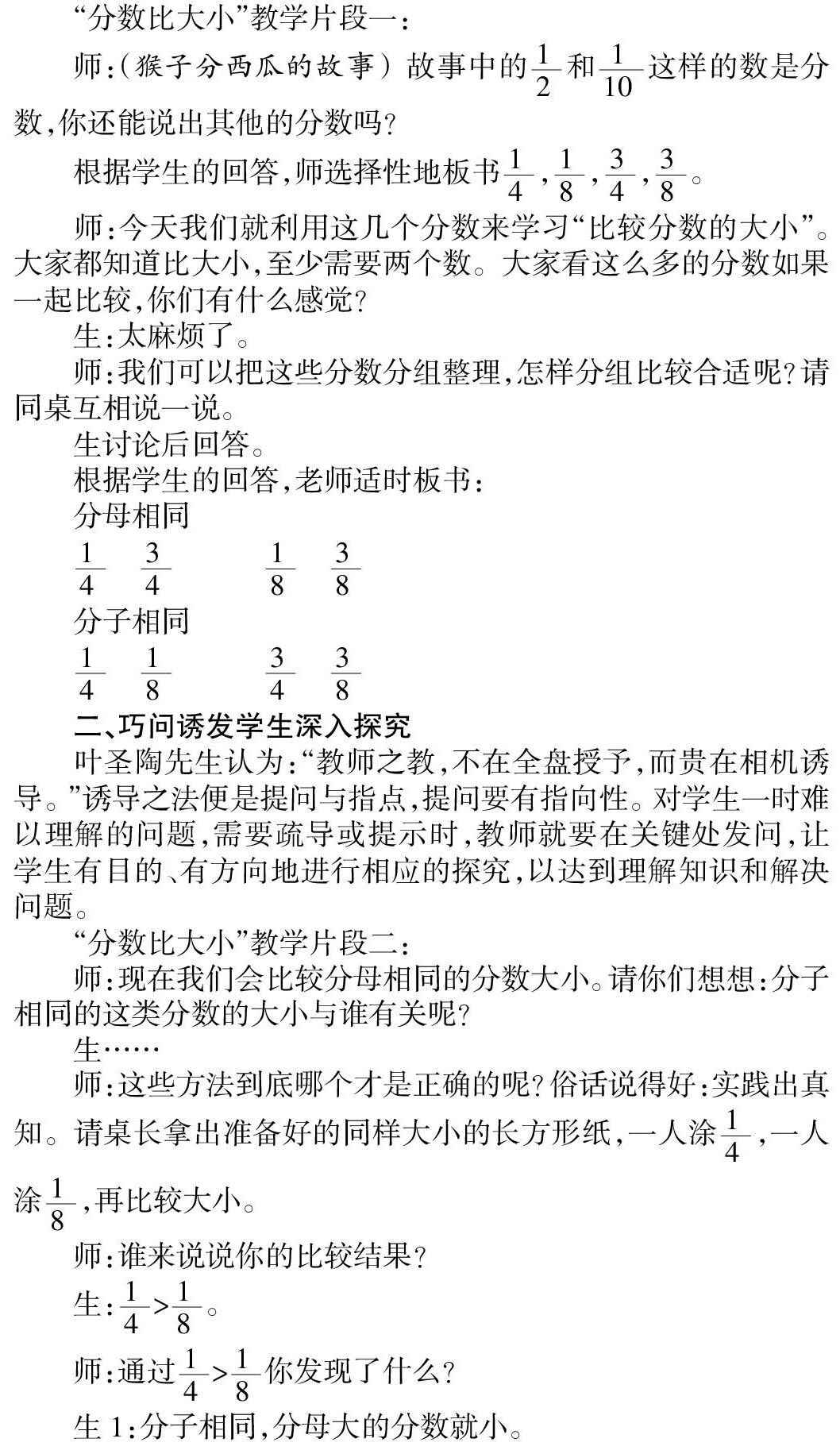

根据学生的回答,老师适时板书:

二、巧问诱发学生深入探究

叶圣陶先生认为:“教师之教,不在全盘授予,而贵在相机诱导。”诱导之法便是提问与指点,提问要有指向性。对学生一时难以理解的问题,需要疏导或提示时,教师就要在关键处发问,让学生有目的、有方向地进行相应的探究,以达到理解知识和解决问题。

“分数比大小”教学片段二:

师:现在我们会比较分母相同的分数大小。请你们想想:分子相同的这类分数的大小与谁有关呢?

生……

师:这些方法到底哪个才是正确的呢?俗话说得好:实践出真知。请桌长拿出准备好的同样大小的长方形纸,一人涂,一人涂,再比较大小。

师:谁来说说你的比较结果?

生1:分子相同,分母大的分数就小。

生2:不一定,可能是特殊情况,要多看几组才能肯定。

师:说得太好了,不能光凭一个就确定。那“分子相同,分母大的分数小”是不是这么一回事呢?老师也准备了一组图,大家请看大屏幕,你能用分数表示它们的涂色部分吗?

课件出示:

师:从上往下看你有什么发现?这组分数什么是相同的?

生:分子是相同的。

师:为什么分子相同呢?

生:因为都取了其中的一份。

师:什么不同?原因是什么?

生:分母不同,因为平均分的份数不同。

师:从图中你能发现分子相同的分数与分母有什么关系吗?

生:分母大说明平均分的份数多每一份就少,分数也就越小。

师:是的,同一个物体,平均分的份数越来越多,每一份就越少。你现在能说说分子相同的分数大小比较的方法吗?

生:分子相同看分母,分母大的反而小。

三、巧问引发学生展开辨析

教学中常有些相似的知识给学生学习带来混淆,针对这类知识,教师应以提问引导学生进行比较辨析,让出讲台,引入辩论。通过学生的辨析说理,可以很好地促进学生对事物进行由表及里的深入分析、由此及彼的综合归纳,达到加深认识、全面理解的目的。

例如,“平均分”教学练习片段:

师出示判断题:把10个苹果分成两份,每份一定是5个。( )

生1:对。

生2:不对。

师:现在有两种不同看法,同意生1的同学举手?同意生2的学举手?两边人数差不多,但正确答案只有一个,现在就请你们自己来说理吧!

生1:我先来。(只见他上台拿10支粉笔表示10个苹果,左手5支,右手5支,神气地对大家说,这不是对的吗?)

生2还没等老师发话就跑上讲台边做边说:请问生1同学,我左手拿1根,右手拿9根,这是不是把10个苹果分成了两份?

生1争辩说:你这不是平均分。

生2骄傲地说:那请你把题目再大声读一遍。

生1读题后不好意思地挠挠头:是我粗心了,没有关注到题目前面少了“平均”这两个字,谢谢你,我以后一定仔细审题。

……

总之,教师的课堂问题宜精不宜多、宜简不宜繁。如果我们抛出的问题能引出学生的思考,如同一片平静的湖水中投入一个石子,引起层层涟漪,让学生沉浸在思考的涟漪中,在探索顿悟中享受到思考的乐趣,这就是我们要追求的最高境界。

编辑 温雪莲

- 关于大数据系统架构分析及技术发展探讨

- 运用多媒体技术促进美术课堂教学变革

- 新媒体语境下传统文化的继承与推广模式研究

- 基于Camtasia Studio的微课设计与录制研究

- 基于深度学习的智慧导诊系统研究

- 虹膜图像智能识别技术的研究

- 基于模式识别的木琴演奏机器人

- 基于机器学习的入侵检测技术研究与实现

- 基于深度神经网络的乳腺癌病灶分割系统的研究开发

- 基于单片机的智能遥控器设计

- 基于CNN卷积神经网络的手势识别系统

- 藏文古籍文本检测研究现状

- 基于改进的k-means算法的新闻聚类的研究

- 一种基于模糊理论的图书质量评价新方法

- 基于卷积神经网络的图像识别系统

- 基于双向循环神经网络的语音识别算法

- 基于卷积神经网络的图像识别研究

- 基于物联网和图像识别的智慧停车服务平台

- 基于大数据的高校机考平台学生面部识别信息分析

- 基于人脸识别技术的考勤签到系统

- 个性化的智能护理排班管理系统的设计与运用

- 敏捷思想在软件开发中的应用与实践研究

- Java Web项目开发中的中文乱码问题与对策

- 基于ASP.NET学生公寓门禁管理平台的开发

- 高校耗材管理平台开发架构的研究

- radio²

- radio¹

- radish

- radishes

- radishlike

- radium

- radiums

- radius

- radiuses'

- radiuses

- radius's

- radon

- radons

- r.a.f.

- raf

- raffle

- raffled

- raffle-off

- raffler

- raffler's

- rafflers

- raffles

- raffling

- raft

- rafted

- 周易古经今注

- 周易正义

- 周易注

- 周易注疏

- 周易王韩注

- 周易述

- 周易集解

- 周星

- 周晬

- 周普

- 周望

- 周望山野

- 周朝

- 周朝通行的字体

- 周期

- 周期函数

- 周期性振动

- 周末

- 周末化

- 周末医院

- 周末工程师

- 周末忧虑症

- 周末政策

- 周末科研

- 周材