摘要:以一次处理剩余硫酸铜溶液后得到的雪花状晶簇为起点,探究碳酸钠与硫酸铜反应所得沉淀中生成晶体的过程和晶体形态。改变晶体生长的条件并测定晶体成分,确认晶体是2CuCO3·Cu(OH)2并得到制备晶体的物料比例。对沉淀和晶体的形成过程初步探析,认识到雪花状晶簇是晶体生长时包裹沉淀产生的。

关键词:碱式碳酸铜;晶簇;沉淀;实验探究

文章编号:1005–6629(2017)12–0061–05 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

实验中使用重金属盐溶液后,通常需要对剩余溶液加以处理,以免造成重金属离子污染。在一次实验后,用固体碳酸钠处理剩余的硫酸铜溶液偶然发现忘记清洗的烧杯内析出了晶体,并得到了一种呈天蓝色的雪花状晶簇,本文对此晶体的成分、晶簇的生长情况作了简单的探究。

1 实验探究

原处理过的溶液无色澄清,说明铜离子完全沉淀。通过预实验大致确定使铜离子完全沉淀所需的Na2CO3最少用量,进一步确定制备晶体物料的比例。

In与温度T和过饱和度λ=c/c0正相关,其中c0是该种物質在一定热力学条件下的饱和溶液浓度。

由于缺乏恒温箱,故通过减小过饱和度降低形核率,减少晶核的生成。

实验3 饱和溶液体积对晶簇大小的影响

如果生成了难溶物沉淀,那么上层清液一定是该种难溶物的饱和溶液。在蒸发速率不变的情况下,饱和溶液体积越大,则蒸发相同体积的水后过饱和度越小。

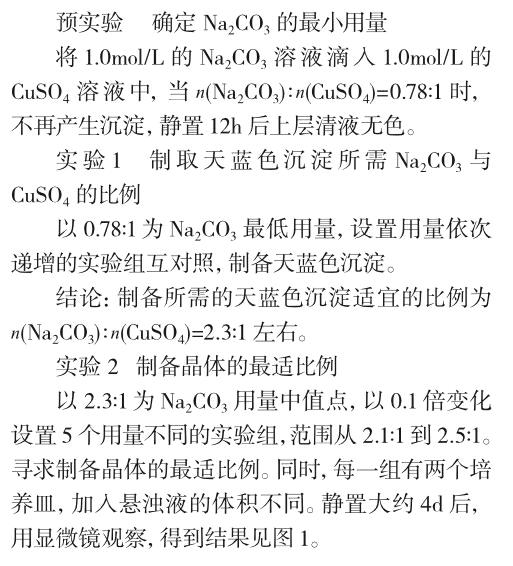

采用n(Na2CO3):n(CuSO4)=2.3:1和2.4:1两种用量,每种用量都设置两个培养皿,一个直接加入悬浊液,另一个再加入等量的水。将所有的组别放在同一处,保证其他的因素均相同。显微镜低倍镜观察四组晶簇的大小。

结果显示:四组晶簇的大小无明显差别。所以,过饱和度不是制得晶簇大小与原先晶簇大小相差较大的主要原因。

实验4 温度与生长表面对形成晶簇的影响

得到雪花状晶簇时使用的容器是烧杯,底部不平整的部分可能会加快形核;另外,前期得到雪花状晶簇时的气温明显低于该实验时的气温,温度的变化也可能导致实验结果的不同。据此,设计实验4加以探究。分别使用烧杯和培养皿制备晶体,并放在向阳和背阴的位置。

由显微镜观察烧杯底部的晶体,结果显示:各组都以成片分布的细小单晶为主,组间差别不大。

可见,温度和生长表面也不是形成雪花状晶簇的主要原因。

(上述所有实验,使用天津市光复科技发展有限公司生产的无水碳酸钠和天津市恒光化学试剂制造有限公司生产的五水合硫酸铜,纯度均为分析纯。)

实验5 定性分析晶体成分

晶体是硫酸铜与碳酸钠反应得到的沉淀中产生的,上层清液为碱性,且最初铜离子沉淀完全。

晶体中可能的成分有:碱式碳酸铜、Na2CO3、NaHCO3和碱式硫酸铜,一些资料还显示可能有Na2[Cu(CO3)2]。而且,因为晶体呈现天蓝色,所以必定含有至少一种铜盐。根据碱式碳酸铜、碱式硫酸铜难溶而Na2[Cu(CO3)2]可溶及钠盐与铜盐焰色反应不同的特点,设计实验5。

(1)从2-3、2-4两组中,用取样针取少量晶体样品于10mL试管。

(2)每次用2mL蒸馏水洗涤晶体,使可溶物溶解,重复洗涤5次,将所有洗涤液加入另一只试管。

(3)向剩余的难溶物中加入过量盐酸溶解,观察溶解过程中有无气泡。

(4)向溶解后的溶液中加入BaCl2溶液,观察是否出现沉淀。

(5)将装有洗涤液的试管加热,浓缩液体至1mL左右。

(6)用吸有无水乙醇的脱脂棉蘸取浓缩后的洗涤液,点燃脱脂棉观察火焰颜色。再透过蓝色钴玻璃观察焰色。

结果:向溶解后的溶液中加入过量盐酸,溶解过程中有气泡放出,说明晶体中含有碱式碳酸铜,其他物质未检出。

2 分析与讨论

2.1 证明制备的晶体与原晶体相似

2.1.1 晶体确切成分

碱式碳酸铜有CuCO3·Cu(OH)2和2CuCO3·Cu(OH)2两种常见存在形式,前者是一种草绿色的单斜系结晶纤维团状物或深绿色的粉状物,而后者是深天蓝色的很亮的单斜系晶体或紧密的结晶团状物[2]。

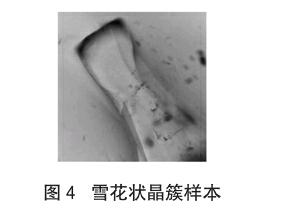

其中,最为常见的是②和③,在能够看清形态的61个单晶中,有47个是②或③,占到77%。而②或③都是斜切的长方体,符合单斜晶系的特征。

综上,制得的晶体与雪花状晶簇在成分和形态上都相似,且应为2CuCO3·Cu(OH)2的单斜晶体。

2.2 晶体生长的过程

在制备得到的晶簇中,常见的生长模式有两种:

(1)优先生长xyz三轴方向的晶体,再在三轴之间生长小尺寸的晶体。这种生长模式见于构成晶簇的(尤其是作为三轴的)各个晶体大小相近的情况。

(2)从较大的单晶边缘,生长出较小的分枝。

但是,这两种生长模式都仅限于较小的尺寸,不能生长成较大的晶簇。且它们的分枝均向三维的各个方向伸出,而不是主要集中在平面上,故不可能生长成雪花状。

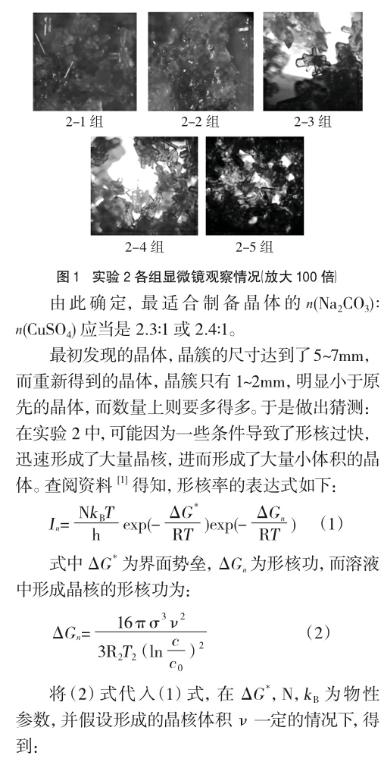

用解剖针从烧杯中取样,显微镜下观察雪花状晶簇样本。

这些样本中,明显掺有大量的气泡和杂质,且几何形态十分不规则。

同时,观察实验3中3-1组的特殊区域(沉淀集中的一小块区域):

在这些区域和沉淀接触的边缘部分,发现了与雪花状晶簇相似的形态,即晶体中掺入大量杂质,而且晶体主要在平面上生长。而在中心部分,晶體的生长明显与制得晶体相似,生长成规则的晶簇并向三维各方向延伸。在这些区域中心部分到边缘部分的过渡区域,呈现出两种情况混杂且都不典型的现象。

据此,提出第三种生长模式:

在晶簇与沉淀的接合区,晶簇先以方式(1)或(2)生长,同时也存在以小颗粒沉淀为晶核的异质形核生长,当晶体遇到小颗粒沉淀或者以它为晶核生长出的晶体时,二者相接合。此时,接合处由于存在夹角大于90°的面,发挥了类似凹陷面的作用,使得接合处生长速率更快,迅速地将沉淀物包裹起来,继而形成了沉淀“掺入”晶体的情况。同时,沉淀物是在平面分布的,加之晶体-沉淀接合处最利于晶体生长,所以晶体生长就集中在这些位置而较少形成纯净的单晶分枝,只有在整个大分枝的边缘处,存在有少量的纯净单晶分枝,继续“接触沉淀-生长包裹-再分枝”的过程,从而生长出比较大的晶簇。

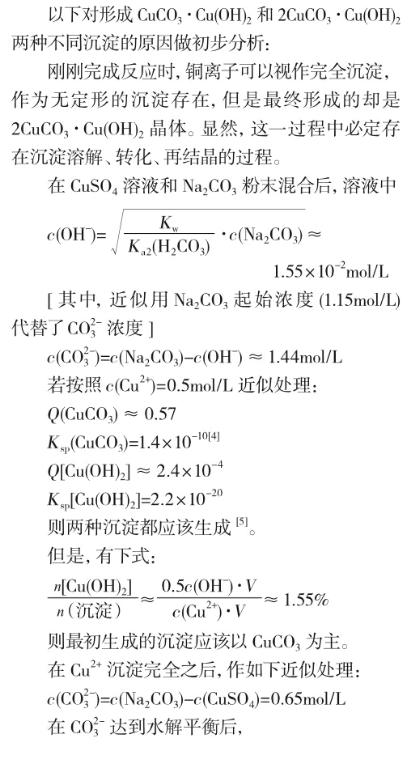

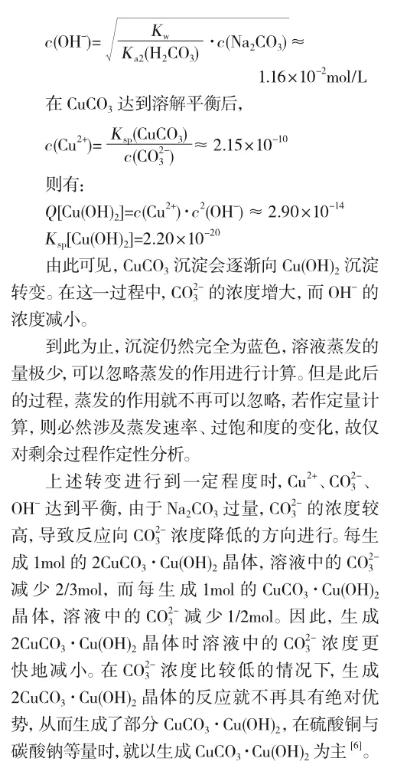

2.3 化学平衡分析

3 结论

将Na2CO3与CuSO4混合,在Na2CO3的量达到CuSO4的2.1倍以上、2.5倍以下且不去除上层清液的情况下,会在沉淀中逐渐生成2CuCO3·Cu(OH)2单斜晶体。在一定条件下晶体包裹沉淀在平面上形成分枝的大晶簇,该过程与温度、晶体附着表面的平整度关系都不大。

4 问题与展望

在观察时,发现了少量形态特殊的单晶(图3中形态①⑥⑦⑧⑨等),这些晶体呈现出四方晶系甚至三方晶系的形态特征,出现原因仍然不能解释。

本文中的实验器材都不超过普通高中实验室的标准,难以精确控制变量,只能用“过饱和度高或低”、“温度相对高或低”的方式控制变量,难免对实验结果、结论的可信度带来一定的影响,后期如有条件将做进一步精确研究。

参考文献:

- 企业政工师如何提升自身修养与工作艺术

- 新时期党建工作与行政工作的深度融合研究

- 对企业政工与企业管理共同发展的探讨

- 新时期做好事业单位退休党员党建工作的策略深析

- 新形势下开展思想政治工作的策略

- 当前加强国企基层党组织意识形态建设的探讨

- 论互联网发展对区域创新效率影响的动力机制

- 基于用户行为的电子商务个性化推荐探讨

- 工程项目内部控制存在的问题及对策分析

- 浅谈污水处理厂EPC总承包项目成本管理

- 沙特阿美EPC项目设备材料采购研究

- 浅谈建筑施工企业工程项目的资金管理

- 浅议项目廉洁文化建设的方法与举措

- 探讨香港股市羊群行为

- 薪酬发放管理模式浅析

- 新形势下食品药品监督管理部门人力资源建设探讨

- 国有企业绩效考核问题及对策

- 事业单位人力资源管理环境及改良对策分析

- 新经济时代企业人力资源管理创新问题探究

- 浅析以KPI为核心的绩效管理在国有企业中的应用

- 大数据时代下企业人力资源管理模式的创新

- 论工资薪酬在人资管理中激励作用的实践研究

- 石油企业人力资源管理问题及对策研究

- 试论精细化管理视角下的医保人才队伍建设策略

- 人力资源管理的精细化对医院管理的提升作用研究

- small scale

- smallselfadministeredscheme

- smallself-administered scheme

- smallshopkeeper

- small shopkeeper

- smallsized

- small-sized

- small stock

- smallstock

- small talk

- smalltalk

- small talks

- small time

- small-time

- small-timer

- small-timers

- small-town

- small town

- small-towner

- small-towners

- small²

- small¹

- smarmier

- smarmiest

- smarmily

- r2022090420006268

- r2022090420006269

- r2022090420006271

- r2022090420006272

- r2022090420006273

- r2022090420006274

- r2022090420006275

- r2022090420006276

- r2022090420006278

- r2022090420006279

- r2022090420006280

- r2022090420006281

- r2022090420006283

- r2022090420006284

- r2022090420006285

- r2022090420006287

- r2022090420006288

- r2022090420006290

- r2022090420006291

- r2022090420006292

- r2022090420006294

- r2022090420006295

- r2022090420006297

- r2022090420006298

- r2022090420006299