黄金

摘 要:对上海地区杨盗毒蛾的生物学特性、发生规律及防治药剂进行了研究,结果表明:杨盗毒蛾在上海地区1年发生3代,以幼虫越冬;1~5龄幼虫头壳分别为0.41±0.04、0.79±0.02、0.96±0.88、1.27±0.03、1.83±0.05mm,幼虫体长分别为3.71±0.13、5.49±0.15、10.34±0.26、14.09±0.19、17.9±0.40mm;幼虫期总食叶量为703.55mm2,雌雄成虫性比1∶1.32;幼虫初龄期施用50%辛硫磷、20%氰戊菊酯、25%灭幼脉3号、1.2%苦参·烟碱,防效均可达89%以上。

关键词:盗毒蛾;杨树;生物学性状;发生规律;防治药剂

中图分类号 S436.6;S792.11 文献标识码 A文章编号 1007-7731(2020)19-0111-02

盗毒蛾(Porthesiasimilis(Fueszly))属鳞翅目毒蛾科[1-4],分布于上海全郊区、华东其他地区以及华南、华北、东北、西南、西北等地。近年来,杨树在城市绿化中应用广泛,杨盗毒蛾为害现象也时有发生。笔者于2015—2017年在崇明区新河镇等地对该虫的生物学特性进行了观察,并研究了杨盗毒蛾的发生规律及防治药剂。

1 材料与方法

1.1 供试材料 2016年5月中旬野外采集崇明区新河镇等地的初孵幼虫作为虫源、新鲜杨树作为食料。参试农药:1.2%苦参·烟碱(江苏科利农作物研究有限公司)、50%辛硫磷(山东济字弘化工有限公司)、25%灭幼脉3号(山东瑞达园林科技有限公司)、20%氰戊菊酯(江苏丰山集团有限公司)。

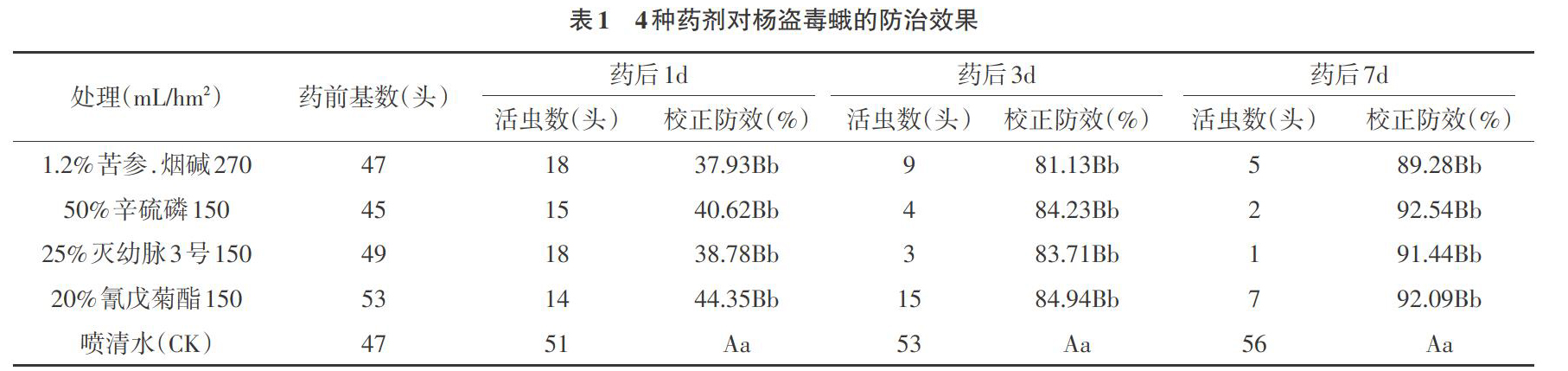

1.2 试验设计 试验设5个处理,分别为1.2%苦参·烟碱270mL/hm2、50%辛硫磷150mL/hm2,25%灭幼脉3号150mL/hm2、20%氰戊菊酯150mL/hm2,喷清水作空白对照。每个处理对应1棵杨树,随机排列,重复3次。2016年7月5日下午(幼虫发生盛期),选取发生较重、环境条件一致的杨树,采用原昌有限公司生产的PB-16型背负式手动喷雾器,对杨盗毒蛾的发生部位(叶子正反面)均匀喷雾,喷至枝叶欲滴、不流下药液为度。

1.3 调查方法

1.3.1 生物学性状 室外生活习性观察(崇明区新河镇绿化带):选取30株杨树,将初孵幼虫放置在幼嫩枝叶上,以网纱罩住,防止幼虫逃逸及天敌等侵入,记录各虫态的发育进度。室内观察:选取30头室外初孵一致的幼虫,带回室内,将新鲜杨树枝叶和初孵幼虫一同放入16cm培养皿(内用湿润棉花包裹杨树枝根部)饲养,每培养皿1头,每天更换新鲜杨树食料,每天上午观察1次,记录其生长发育情况。取30头刚孵化幼虫,用游标卡尺测体长,解剖镜(目镜测微尺)测量各龄幼虫头壳。记录各龄幼虫在发育进程中头壳和体长的变化情况。用打孔器打下杨树叶片,饲喂各龄幼虫各30头(5龄共150头),投食后取出剩余叶片,每天统计1次,计算取食的叶面积。

1.3.2 防效调查 施药前调查虫口基数,药后1、3、7d分别在定株上调查残留活虫数。采用DMRT法进行药效(校正防效)显著性检验。

虫口减退率(%)=[(药前虫口基数-药后活虫数)/药前虫口基数]×100

防效(%)=[(处理区虫口减退率-对照区虫口减退率)/(1-对照区虫口减退率)]×100

2 结果与分析

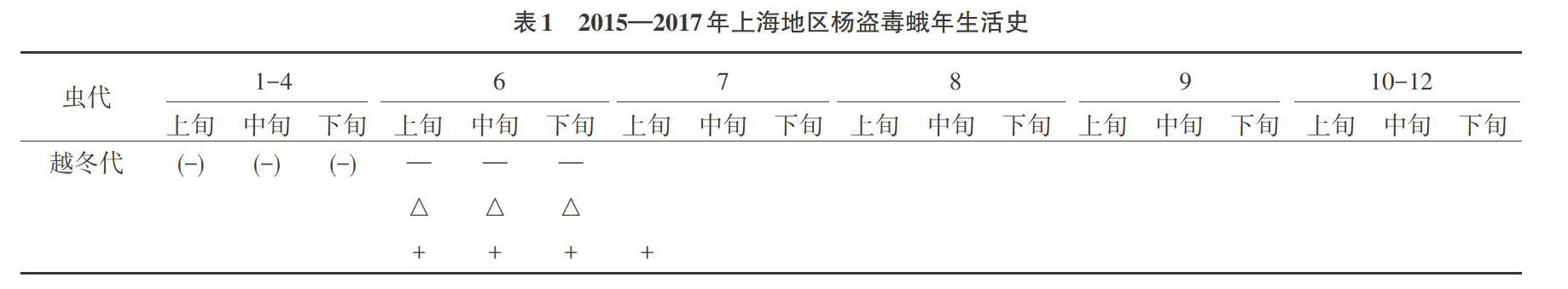

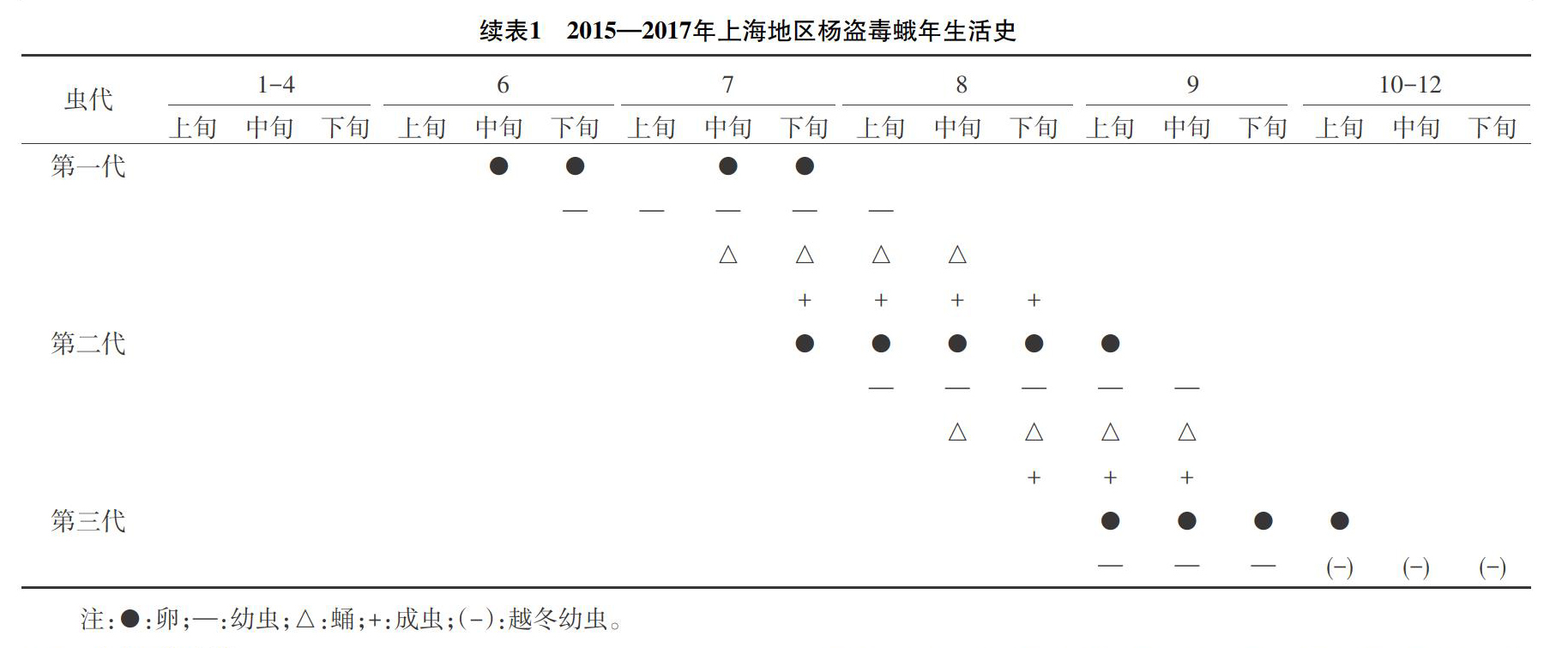

2.1 年生活史 由表1可知,2015—2017年上海地区杨盗毒蛾1年发生3代,越冬代成虫6月上旬羽化,第1代成虫7月下旬羽化,第2代成虫8月下旬羽化,第3代老熟幼虫于9月上、中旬陆续越冬。

2.2 生物学特性

2.2.1 成虫寿命与性比 越冬蛹28头,雌雄成虫性比1∶1.32,室内第1代成虫羽化率80%以上。成虫昼伏夜出,夜间进行交尾、产卵活动,有较强的趋光性。成虫寿命7~17d。每头雌成虫产卵数量最少19粒、最多127粒。卵块经3~11d孵化,孵化率90%以上。

2.2.2 幼虫头壳宽和体长 1~5龄幼虫头壳分别为0.41±0.04、0.79±0.02、0.96±0.88、1.27±0.03、1.83±0.05mm。1~5龄幼虫体长分别为3.71±0.13、5.49±0.15、10.34±0.26、14.09±0.19、17.9±0.40mm。

2.2.3 幼虫食叶量 1~5龄幼虫食叶量分别为27.09±2.39、32.05±3.38、61.81±3.55、196.19±2.59、386.41±10.28mm2,幼虫期总食叶量为703.55mm2。1龄、2龄幼虫食叶量较少,仅占幼虫期总食叶量的3.85%和4.56%,对杨树危害较轻;3~5龄幼虫食叶量明显增加,占幼虫期总食叶量的8.78%、27.89%和54.92%。

2.2.4 天敌 盗毒蛾卵期天敌有黑卵蜂,幼虫期天敌有绒茧蜂、脊茧蜂、中华金星步甲、寄生蝇,蛹期天敌有大角齿小蜂。鸟类有山雀、杜鹃等[1]。

2.3 防治效果 由表2可知,4种杀虫剂施药后7d防效均达89.28%以上,防效优良,持效期较长,且4者之间差异不显著。

3 结论与讨论

试验结果显示,杨盗毒蛾在上海1年发生3代,初孵幼虫群集于杨树叶片背面取食,啃食下表皮葉肉成不规则的缺刻,留剩的上表皮呈透明状;低龄幼虫有群集性,能借助风力及身体上的“风帆”飘移很远;2龄后日间潜伏在落叶及树上的枯叶内,黄昏后出来为害;幼龄幼虫受惊扰后吐丝下垂,随风在林中扩散;后期幼虫不仅取食叶片,还可取食叶柄等,食叶量急剧增加,5龄幼虫取食量占幼虫期总食量的54.92%。杨盗毒蛾幼虫初龄期使用1.2%苦参·烟碱(270mL/hm2)、50%辛硫磷(150mL/hm2)、25%灭幼脉3号(150mL/hm2)、20%氰戊菊酯(150mL/hm2)等4种杀虫剂,施药后7d防效均达89%以上。生产上建议4种杀虫剂交替使用,以延长药剂使用寿命,提高防效。幼虫发生盛期,采用常规喷雾器对杨树盗毒蛾发生部位(叶子正反面)均匀喷雾,可达到较好的防治效果。

参考文献

[1]王焱.上海林业病虫[M].上海:上海科学技术出版社,2007:223.

[2]萧刚柔.中国森林昆虫[M].北京:中国林业出版社,1991:1087.

[3]徐公天.园林植物病虫害防治[M].北京:中国农业出版社,2003:281.

[4]姜芸.盗毒蛾的生活习性及防治[J].湖南林业科技,1987(1):49.

(责编:徐世红)

- 尚岗一号隧道软弱围岩施工技术

- 脑机接口技术控制排爆机器人可行性分析

- 基于政府、企业、消费者三方博弈下新能源汽车发展的博弈分析

- 影响PPP项目合同效力因素分析

- 国内外绿色建筑管理模式发展现状研究

- 云南省医保支付方式改革研究分析

- 高校语音室管理和使用中的问题和对策

- 地铁工程造价动态管理中的问题及对策

- 直读式测钙仪、EDTA络合滴定法在水泥稳定土中应用优缺点对比分析

- 基于项目化管理大学生第二课堂创新能力培养探析

- 建筑工程中混凝土结构裂缝的防治与控制研究

- 阶跃型位移特征滑坡位移预测模型研究

- 双层结构DMC/MPC概述与展望

- 电能量采集与负荷管理系统在供电企业市场营销分析中的应用探索

- 公路工程施工中的软土地基处理技术思考

- 推进云南民族教育现代化的措施探讨

- 植筋技术在高速桥梁加宽施工中的应用研究

- 作战使用试飞理念在无线电高度表试飞中的应用

- 地方综合性大学协同创新培养创新创业人才模式研究

- 一种核电厂环境辐射监测系统改进的初步探讨

- 女大学生创业融资的特殊阻碍因素分析

- 公路施工中冲击碾压技术的运用

- 万能工具显微镜的基本原理和测量方法

- 地方高校学长工作现状调查分析

- 电力运行设备的日常保养与维护工作研究

- benched

- benches

- benching

- benchless

- benchlet

- benchmark

- benchmarked

- bench-marking

- benchmarking

- benchmarks

- bend

- bendable

- bend-an-ear

- bend down

- bending

- bendlet

- bend-over

- bend over

- bend-over-backward

- bend over backwards to do sth

- bends

- bend/stretch the rules

- bend the rules

- bend-toward

- bend-up

- 踩着梯子吃星星——隔天远

- 踩着梯子摘星星——差得远呢

- 踩着石头过河

- 踩着西瓜打皮球——能推就推,能滑就滑

- 踩着银桥上金桥

- 踩着高跷过独木桥

- 踩着麻绳当毒蛇——大惊小怪

- 踩着鼻子上脸

- 踩稳一步,再迈一步

- 踩空

- 踩窝子

- 踩线

- 踩线子

- 踩缉

- 踩羊皮

- 踩脚下跺三跺不敢吭声

- 踩脚后跟

- 踩花子

- 踩花山

- 踩草

- 踩藕

- 踩蛋儿

- 踩街

- 踩践

- 踩踏