摘要 采用传统生态足迹模型和改进的三维生态足迹模型,计算福建省2009—2018年的人均生态足迹、生态承载力、生态赤字、足迹广度、足迹深度和三维生态足迹。结果表明:2009—2018年,福建省人均生态足迹总体增加,增幅为36.7%;人均生态承载力持续减少,降幅为5.4%;人均足迹生态赤字增加了60.6%。研究期间,人均足迹广度、足迹深度和三维生态足迹呈现相似的变化趋势。人均足迹广度上升了3%,人均足迹广度的主要构成是耕地,所占比例达到50%以上;人均足迹深度上升了37.1%,且始终大于1;三维生态足迹增长了41.2%。福建省的生态可持续状态并不乐观。为了维持福建的可持续发展,给出相应对策。

關键词 三维生态足迹;生态足迹广度;生态足迹深度;福建省

中图分类号 X 22文献标识码 A文章编号 0517-6611(2020)23-0091-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.23.023

Dynamic Analysis of Three-dimensional Ecological Footprint in Fujian Province

XUE Ruo-han

(Ocean College, Minjiang University, Fuzhou, Fujian 350108)

Abstract Based on the traditional ecological footprint model and the three-dimensional ecological footprint model, the per capita ecological footprint, ecological capacity, ecological deficit, footprint size, footprint depth and three-dimensional ecological footprint of Fujian from 2009 to 2018 were calculated. The results show that: in these 10 years, the per capita ecological footprint in Fujian increased 36.7%, the per capita ecological capacity decreased 5.4%, the per capita ecological deficit increased 60.6%. From 2009 to 2018, the per capita footprint size, footprint depth and three-dimensional ecological footprint had the same change trend. The per capita footprint size increased 3%, the arable land was the main composition of per capita footprint size, accounted for more than 50%. The per capita footprint depth increased 37.1%, always greater than 1. The per capita three-dimensional ecological footprint increased 41.2%. The situation of sustainable development in Fujian was not optimistic. Finally, in order to maintain the sustainable development of Fujian, some countermeasures were put forward.

Key words Three-dimensional ecological footprint;Ecological footprint size;Ecological footprint depth;Fujian Province

区域可持续发展一直是我国发展的重点关注问题之一,要判别区域的发展模式是否为可持续的,就要对区域的可持续状况进行定量研究。生态足迹法,最初是由加拿大籍生态经济学家William Rees教授所提出[1],通过测量并比较人类对研究区域自然资源的消费和区域自然资源的供给,评估区域的生态可持续状态[2-3]。该方法一经提出就被应用在各种尺度、多种领域的可持续发展评价中。

传统生态足迹模型是二维模型,对于在时间维度上计算自然资本透支的积累,以及对于衡量区域生态不可持续状况方面,存在不足[4]。为了弥补这一局限性,Niccolucci等[5-6]建立了三维生态足迹模型(Three dimensional ecological footprint,EF3D),这使生态足迹研究的尺度由二维拓展到三维,其计算结果可以更加精确地反映区域的生态状况。方恺等[7-9]认为,Niccolucci等的三维生态足迹模型的计算过程中,不同类型生物生产性土地的生态盈亏之间可能会相互抵消,从而影响计算结果的精确性,鉴于此,他们对三维生态足迹模型进行改进,并将改进后的模型应用于各种不同尺度区域的生态可持续状态的研究之中。

近年来,众多国内外学者运用三维模型及其改进模型开展研究工作。如:刘超等[10]评价了张家口市的区域生态可持续性;秦超等[11]研究了陕西省自然资本的变化;李鹏辉[4]在时间序列上分析和评价了石河子市的生态安全;程艳妹等[12]分析了淮南市的三维生态足迹并讨论其驱动力;苏子龙等[13]评价了安徽省的土地生态承载力。笔者选择了福建省2009—2018年的数据,运用改进的三维生态足迹模型进行计算,并分析计算结果在时间序列上的变化,以期为衡量福建省生态可持续状况以及寻求区域生态协调发展提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 传统生态足迹模型。

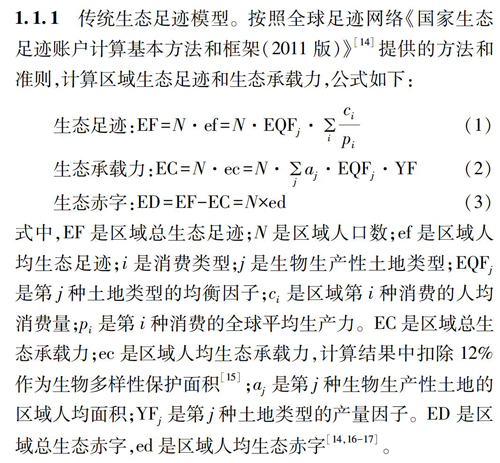

按照全球足迹网络《国家生态足迹账户计算基本方法和框架(2011版)》[14]提供的方法和准则,计算区域生态足迹和生态承载力,公式如下:

式中,EF是区域总生态足迹;N是区域人口数;ef是区域人均生态足迹;i是消费类型;j是生物生产性土地类型;EQFj是第j种土地类型的均衡因子;ci是区域第i种消费的人均消费量;pi是第i种消费的全球平均生产力。EC是区域总生态承载力;ec是区域人均生态承载力,计算结果中扣除12%作为生物多样性保护面积[15];aj是第j种生物生产性土地的区域人均面积;YFj是第j种土地类型的产量因子。ED是区域总生态赤字,ed是区域人均生态赤字[14,16-17]。

以上计算结果的单位都是全球公顷,即将计算出的研究区域生物生产性土地面积转换成具有全球平均生产水平的土地面积[2,16-17],便于区域之间横向比较。

1.1.2 改进三维生态足迹模型。

Niccolucci等[5-6]在传统生态足迹模型中引入生态足迹深度和生态足迹广度,建立了三维生态足迹模型。生态足迹广度表示区域自然流量资本的利用情况,生态足迹深度表示区域自然存量资本的利用情况。该模型适用于单一地类,但在同时计算所有地类时,会存在高估生态足迹广度,低估生态足迹深度的缺点。针对此缺点,方恺等[7-9]改进了Niccolucci等的三维生态足迹模型,将不同土地类型的生态盈亏彼此区分,修正了计算区域生态盈亏的方法,避免某一土地类型的生态赤字被其他土地类型的生态盈余所补偿,使得改进模型能更精确反映区域真实的生态现状。因此,笔者在研究福建省各地类时,选择使用方恺等改进的三维生态足迹模型,公式如下:

式中,i表示生态生产性土地的类型;n表示土地类型总数;EFsize,region为区域足迹广度;EFdepth,region为区域足迹深度;EF3D,region为区域三维生态足迹。EFi、ECi分别为第i种土地类型的生态足迹、生态承载力[2,7-9]。

1.2 研究区域与数据来源

1.2.1 研究区域概况。

福建省位于我国东南沿海,陆域与广东、江西和浙江相邻,隔海峡与台湾省相望,现辖9个地级市和1个综合实验区,土地面积12.4万km2,海岸线长3 751.5 km。2018年全省人口3 941万,年GDP总量达到35 804.04亿元[18]。全省各方面统计资料和数据日趋完善,为该研究提供数据基础。

1.2.2 数据来源。

该研究所用的全省产量、消费、能耗、土地资源等数据,来自2010—2019年《福建统计年鉴》[18]和“第二次全国土地调查主要数据成果公报”[19]。此次研究还参考了联合国粮食及农业组织(FAO)[20]公布的全球平均产量数据。

该计算的土地类型分为6类,分别为耕地、草地、林地、水域、建设用地以及化石能源用地。统计涉及的生物资源消费包括粮食、蔬菜、水产品等,共13项;能源消费包括煤炭、电力、汽油等,共13项。

2 结果与分析

2.1 人均生态足迹、生态承载力和生态赤字

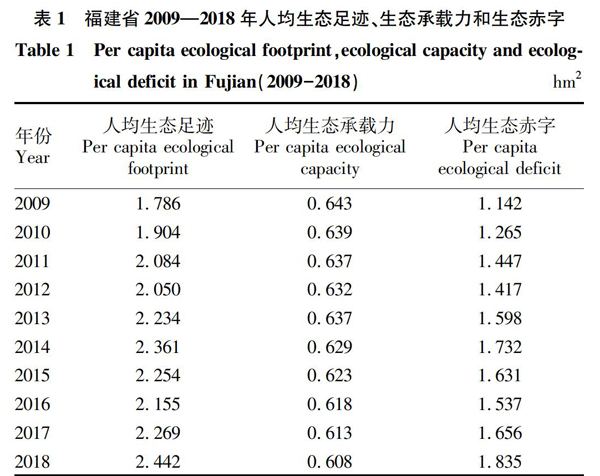

将福建省2009—2018年的生物资源消费量和能源消费量数据代入公式(1)~(3),折算出提供这些消费所需的生态生产性土地面积,计算出人均生态足迹、生态承载力和生态赤字,结果详见表1。人均生态足迹的组成结构见图1,人均生态承载力的组成结构见图2。

从表1可以看出,2009—2018年福建人均生态足迹最低值是2009年的1.786 hm2,而在2018年达到这10年间的最高值2.442 hm2,期间虽在2012、2015和2016年分别小幅降低,整体仍为上升,总增幅达到36.7%。从图1的人均生态足迹组成数据分析可知,从各地类的数值上看,全部地类的生态足迹数值都上升,其中化石能源足迹上升的最多,为0.518 hm2,其次是水域和耕地,草地最少;从各地类在生态足迹中的比例来看,化石能源足迹的占比明显上升,升高超过4百分点,建设用地和草地的占比也略有上升,而耕地、林地和水域的占比下降,其中耕地占比减少最为明显,为2.68%。这些数据说明福建省未来的生态可持续发展策略仍要从节能和优化能源结构入手。

2009—2018年,福建人均生态承载力最高值是2009年的0.643 hm2,最低值是2018年的0.608 hm2,整体上缓慢减少,總体降幅为5.4%。从图2人均生态承载力构成数据分析可知,各地类中,耕地和林地下降最多,分别为0.021和0.020 hm2,而建设用地则略有上升,其他地类基本持平。可见,随着福建经济的发展,城市化进程的推进,土地类型转变在一定程度上导致生态系统供给能力的变化,生态环境对经济的制约作用更加凸显。

表1数据同时表明,2009—2018年福建始终存在生态赤字,而且随着人均生态足迹的上升和生态承载力的下降,人均生态赤字以较快速度扩大,研究期间增长了60.6%。可见,这10年间,区域资源消耗超过生态供给能力的状况越来越严重,生态可持续的前景不容乐观。

2.2 区域人均生态足迹广度、生态足迹深度、三维生态足迹

将表1数据代入公式(4),计算人均生态足迹广度,结果见表2和图3。

把数据代入公式(5)和公式(6),计算人均足迹深度和人均三维生态足迹,结果见表3。

从表2可以看出,2009—2018年福建省人均足迹广度每年略有起伏,总体小幅上升,2018年达到最高,但也仅比2009年增长了3%。从图3人均区域足迹广度的构成数据分析可知,在研究的10年内,人均耕地足迹广度在区域足迹广度中的占比最高,每年占比都超过50%,其次是林地和建设用地,此3项占比之和每年都大于95%。从各地类足迹广度的时间变化来看,建设用地逐年增长,林地每年起伏总体略有增加,草地和水域基本不变,而耕地逐年减少。

从表3可知,2009—2018年福建人均足迹深度始终大于1,不但维持在较高的水平上,还在持续上升,从2009年的3.217到2018年的4.411,增长了37.1%。可见当前区域自然资本的生态压力已经不小,却还在加大。

由表3还可以看出,在研究期间,福建省人均三维生态足迹虽然在2011、2014和2015年略有下降,但总体上升,2018年比2009年增长了41.2%。其中,2013和2018年的数值较其上一年增长最多,都在10%左右。根据人均三维生态足迹的计算结果,同样可以得出2009—2018年福建省始终存在较大的生态赤字、生态负担较为严重的结论。

3 结论与建议

3.1 结论

2009—2018年,福建省人均生态足迹有相当幅度上升,其中能源足迹上升的数值较大。人均生态足迹的总量和结构的变化与福建省居民消费支出增长和消费结构变化密切相关,食品消费占人均生活消费支出的比重略有下降,而能源消费的支出增长速度较快,导致人均能源足迹的上升且占比增加。人均生态承载力逐年稳定小幅下降,其中,耕地和林地承载力下降最多,而建设用地承载力出现上升。这是因为,福建省城市化水平在2009年为55.1%,2018年增长到65.8%,城市规模的扩张导致土地类型的转变,对生态承载力带来较大影响。在研究期内,福建省未出现生态盈余,生态赤字持续上升,这表明维持福建省当前的居民生活和社会经济活动所需要的资源,超出了区域生态系统的供给,且资源缺口有不断增大的趋势。

研究期间,福建省人均足迹广度保持平稳,略有上升,起伏不大;而人均足迹深度足迹呈现部分年份小幅下降但总体上升的趋势。从人均区域足迹广度的结构上看,耕地占比每年都超过50%,但逐年略有减少,耕地、林地和建设用地3项占比之和超过95%,其中建设用地的增长幅度较大。这表明,在研究期间,福建省的自然资本利用方式仍然是以生物生产性土地为主,但土地利用类型转变产生的影响不可忽视。人均区域足迹深度的数值在3.2~4.5变动,不但远大于1,且还有上升趋势,最高为2018年的4.411,即在2018年需要超过4.4倍的福建省土地面积才能支撑当年全省各种消费总和。这表明,满足当前福建省的消费需求不仅消耗流量资本,而且还在大量消耗存量资本,影响自然资本利用的代际公平。

研究期间,人均三維生态足迹的变化与足迹深度的变化趋势相似,但前者变化幅度较小。比较人均三维生态足迹和生态承载力,得出福建省生态赤字显著且有扩大趋势,区域可持续发展能力较弱,生态环境压力较大并呈逐年增加。

该研究无法获得福建省的全部消费量和能源消耗量,这是由于统计资料的局限性,以及统计项目中生物资源并未被完全考虑到等原因。另外,计算选取的均衡因子和产量因子与研究区域的实际有差异,且改进的三维生态足迹模型并未将区域间自然资源的流动变化计算在内。以上因素都会导致计算结果产生误差。

3.2 建议

当前,福建省的经济将在新的发展契机下继续快速增长,但同时,区域生态环境对经济发展的制约也逐渐显现。要改善福建生态可持续状况,主要从拓宽生态足迹广度取值范围和减少足迹深度入手等方面入手,以减少三维生态足迹。

首先,应重视环境建设,加大相关投入,提高资源的可再生能力。从福建省实际情况出发,在人均生态足迹广度中,耕地足迹广度占比在50%以上,则需有针对性地提高农业科技含量,加强保护农业生态环境。同时,也有必要采用合理规划城市土地利用方式等措施,努力提高区域生态承载力。多管齐下,以拓宽区域生态足迹广度取值范围。

其次,福建省化石能源消耗增加导致生态足迹数值增高,因此,优化产业结构,用清洁能源逐步代替传统能源的使用,以降低碳排放,应当成为目前福建省缓解生态压力的重要措施之一。此外,还要加强环保宣传,在城乡居民中推广低碳生活消费方式,降低区域生活能源的总消耗量。减少足迹深度,以缩小生态赤字。

参考文献

[1] WACKERNAGEL M,REES W E.Perceptual and structural barriers to investing in natural capital:Economics from an ecological footprint perspective [J].Ecological economics,1997,20(1):3-24.

[2] 薛若晗.基于三维生态足迹模型的福建省耕地资源评价[J].安徽农业科学,2019,47(19):59-62.

[3] 邱寿丰,朱远.基于国家生态足迹账户计算方法的福建省生态足迹研究[J].生态学报,2012,32(22):7124-7134.

[4] 李鹏辉.基于三维生态足迹的2000年~2014年石河子生态安全评价[J].西部资源,2017(1):98-102.

[5] NICCOLUCCI V,BASTIANONI S,TIEZZI E B P,et al.How deep is the footprint? A 3D representation[J].Ecological modelling,2009,220(20):2819-2823.

[6] NICCOLUCCI V,GALLI A,REED A,et al.Towards a 3D national ecological footprint geography[J].Ecological modelling,2011,222(16):2939-2944.

[7] 方恺,HEIJUNGS REINOUT.自然资本核算的生态足迹三维模型研究进展[J].地理科学进展,2012,31(12):1700-1707.

[8] 方恺.生态足迹深度和广度:构建三维模型的新指标[J].生态学报,2013,33(1):267-274.

[9] 方恺.基于改进生态足迹三维模型的自然资本利用特征分析——选取11个国家为数据源[J].生态学报,2015,35(11):3766-3777.

[10] 刘超,许月卿,孙丕苓,等.基于改进三维生态足迹模型的张家口市生态可持续性评价[J].水土保持通报,2016,36(6):169-176.

[11] 秦超,李君轶,陈宏飞,等.基于三维生态足迹的陕西省自然资本动态研究[J].干旱区研究,2016,33(4):837-842.

[12] 程艳妹,任彩凤,郑欣,等.淮南市三维生态足迹及其驱动因子研究[J].生态科学,2018,37(6):106-113.

[13] 苏子龙,袁国华,周伟.基于改进三维生态足迹模型的安徽省土地生态承载力评价[J].水土保持研究,2020,27(3):256-262.

[14] Global Footprint Network.Accounting for demand and supply of the Biospheres regenerative capacity:the National Footprint Accounts underlying methodology and framework.2011 Edition.Oakland[EB/OL].(2012-02-20)[2020-06-10].http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/Methods_Paper_Draft_2011.pdf.

[15] 世界环境与发展委员会.我们共同的未来[M].王之佳,柯金良,译.长春:吉林人民出版社,1997:100-200.

[16] 世界自然基金会(WWF).地球生命力报告2018[EB/OL].(2018-10-30)[2020-06-10].http://www.wwfchina.org/content/press/publication/2018/LPR2018_Full%20Report.pdf.

[17] 世界自然基金會(WWF).中国生态足迹与可持续消费研究报告[EB/OL].(2014-04-03)[2020-06-10].http://www.wwfchina.org/content/press/publication/2014/CN2014footprint.pdf.

[18] 福建省统计局.福建统计年鉴[EB/OL].(2019-09-11)[2020-06-10].http://tjj.fujian.gov.cn/xxgk/ndsj/.

[19] 福建省国土资源厅.福建省第二次全国土地调查主要数据成果公报[EB/OL].(2014-07-04)[2020-06-10].http://www.mlr.gov.cn/tdzt/tdgl/decdc/dccg/gscg/201407/t20140704_1322754.htm.

[20] Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)Statistical Databases[EB/OL].(2019-12-01)[2020-06-10].http://www.fao.org/faostat/zh/#home.

基金项目 福建省中青年教师教育科研项目(JAT170465)。

作者简介 薛若晗(1978—),女,福建福州人,讲师,硕士,从事生态环境研究。

收稿日期 2020-06-21

- 基于数据包络分析法的长江航运与长江经济带适应性评价

- 我国水运业绿色发展和可持续发展的趋势及建议

- 我国集装箱铁水联运发展存在的问题及对策

- 广州南沙江海联运码头发展建议

- 基于SWOT分析的天津港集团跨境电商业务发展

- 基于北斗卫星通信的航标灯智能遥测遥控系统设计

- 北方国际干散货运价指数走势分析(2018年6月)

- 世界油运市场月评(2018年6月)

- 国际干散货运输市场月评(2018年6月)

- 中国沿海散货运输市场月评(2018年6月)

- 中国航运景气状况分析与预测(2018年第二季度)

- 海乘人员离职倾向影响因素及对策建议

- 海南省邮轮旅游产业发展现状及措施

- 嘉陵江航道泥沙淤积原型观测分析

- 民营疏浚船舶的施工管理和控制

- 管理学基本原理在船舶管理中的应用

- 基于博弈模型的福建三大港口联盟分析

- 基于主成分分析法和三阶段数据包络分析模型的港口效率评价

- 国有港口企业不对等分期增资项目的实施要点

- 完善海事系统事业单位绩效考核的建议

- 北方国际干散货运价指数走势分析(2018年5月)

- 世界油运市场月评(2018年5月)

- 国际干散货运输市场月评(2018年5月)

- 中国沿海散货运输市场月评(2018年5月)

- 中国船级社在交通强国战略背景下的发展战略

- bankruptcy-law proˌtection

- bankruptcynotice

- bankruptcy notice

- bankruptcyorder

- bankruptcy order

- bankruptcypetition

- bankruptcy peˌtition

- bankruptcyproceedings

- bankruptcyprotection

- bankruptcy proˌceedings

- bankruptcy proˌtection

- bankrupted

- bankrupting

- bankrupts

- bankrupt²

- bankrupt¹

- banks

- bank statement

- bank statement

- bankstatement

- bank statements

- bank teller

- bank teller

- bankteller

- banktransfer

- 撒抛尿自己照照

- 撒拉丁

- 撒拉族

- 撒掷

- 撒摩萨

- 撒撒

- 撒播

- 撒散

- 撒旦

- 撒暂

- 撒村

- 撒村发野

- 撒村骂街

- 撒条

- 撒根基

- 撒楼

- 撒欢

- 撒欢儿

- 撒欢儿还撒不够

- 撒殢滞

- 撒殿

- 撒气

- 撒汗

- 撒沁

- 撒泡尿照照