摘要:应对新工科教育趋势对工业设计的新要求,建立合理的课外实践教育多平台。分析工业设计专业面对新工科时代新要求,分析课外实践教学体系应培养学生的素质,探讨课外实践教育“多平台”的适用性和有效性。“多平台”实践教学体系的改革符合新工科背景下学生素质的培养。该实践教学体系的构建可为新工科背景下的工业设计实践改革提供参考。

关键词:新工科 工业设计 多平台 实践教学体系

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)01-0113-03

引言

2017年2月以来,教育部着手推进“新工科”概念,发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》和《关于推进新工科研究与实践项目的通知》,探索全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设。新工科背景下的工业设计教育,必须结合目前新工科背景下的新兴科技,以“中国制造2025”为目标导向,探讨人才培养模式的改革。

新工科的概念及范疇比较广泛,各专业对新工科都有结合自己专业的理解,所以业界对新工科没有一个明确的定义。对于工业设计专业来说,新工科背景下工业设计研究涉及人工智能、信息技术、机器人对传统工业设计的提升。2017年2月的“复旦共识”起,国内许多知名高校都开始探索新工科模式下的工业设计人才培养新模式,力求在全球智能化的背景下,专业能够紧跟时代有所创新。工业设计专业人才培养的变革以“互联网+”、“服务设计”为核心展开,与行业发展的紧密度也是随即不断提升,如何调整专业实践教育体系,建立适当的平台供实践教学的展开以应对行业变革是当下值得探讨的问题。

一、新工科背景下课外实践教学体系能力培养目标

在新工科背景下,各大高校对工业设计专业核心能力也有所调整,实践操作能力越来越被重视,慢慢开始有文献和课题研究如何合理规划工业设计专业的实践操作环节。许多高校纷纷依托新兴科技和新工科理念开设各种类型的工作室、搭建实践平台,尤其是针对“跨专业”、“项目化”、“校企合作基地”的实践平台构建方式更是进行不断探索和实践,许多高校的特色案例和文献资料也使得工业设计实践教学体系设计方向更为明晰。

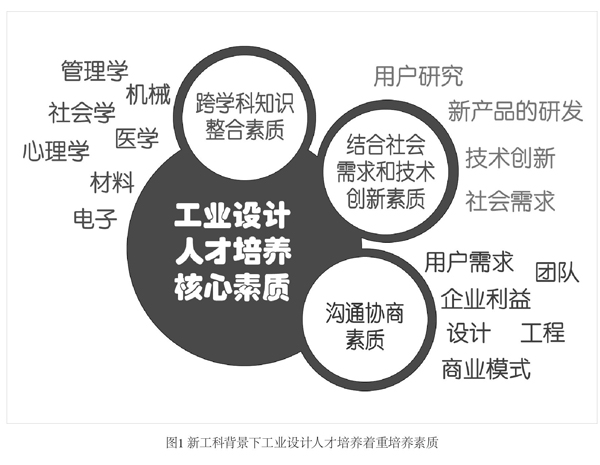

新工科背景下,工业设计专业人才培养核心素质应着重培养以下几个核心素质,如图1所示:

(1)跨学科知识整合素质。以“内驱力”为基础的知识学习动力,整合管理学、美学、机械、电子、材料、医学、心理学、社会学等多方面的学科知识,整合新技术,拥有自学能力、独立思考能力和创新整合能力。

(2)结合社会需求和技术创新素质。以社会学为基础,在用户研究和社会需求角度进行产品创新方向的推演,为技术创新寻找合适的运用合理性,促进新产品的研发,为社会需求和技术创新寻找交融点。

(3)沟通协商素质。培养与用户需求、企业利益、设计、工程、团队和商业模式沟通的能力,提高新产品研发的效率,能够具备一定的判断和资源协调素质。

这些素质恰恰是需要学生接触社会企业项目、接触飞速发展的行业知识才能够培养起来的。新工科背景下的工业设计实践教学需要结合企业先进人工智能和大数据视角进行创新思维的设计项目,将新兴科技领域相关企业的工业设计研究与实践教学项目相融合,建立新工科背景下的课外实践教学平台。

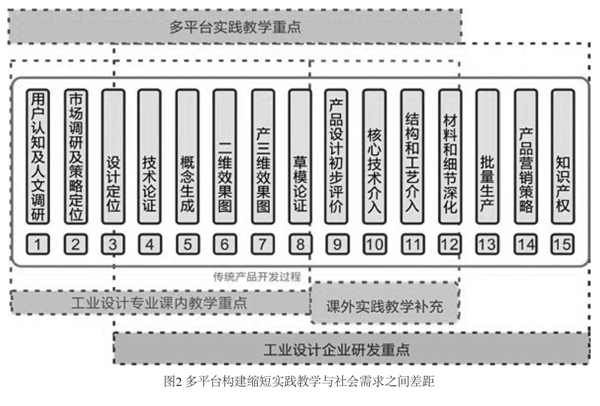

当下高校普遍存在实践教学课内环节与社会要求之间的差距,需要建立合适的平台,使课外实践环节的实施帮助专业缩短这个差距,如图2所示。搭建合理的平台,以多元化的角度丰富学生的课外实践教学是专业培养新工科背景下应用型专业人才的可行方式。

二、新工科背景下“多平台”课外实践教学体系构建框架

新工科背景下的工业设计实践教学框架应着力于新工科的特点和目标,结合新技术、新体系、新模式,通过对工业设计内核、表征和外延的全面探讨,得出以思考人文、技术和商业和谐为特点。坚持“应用型”培养,紧密结合地方企业,整合多来源、跨学科的科技新知识和创新理念,建立“多平台”协同的实践教学体系框架。

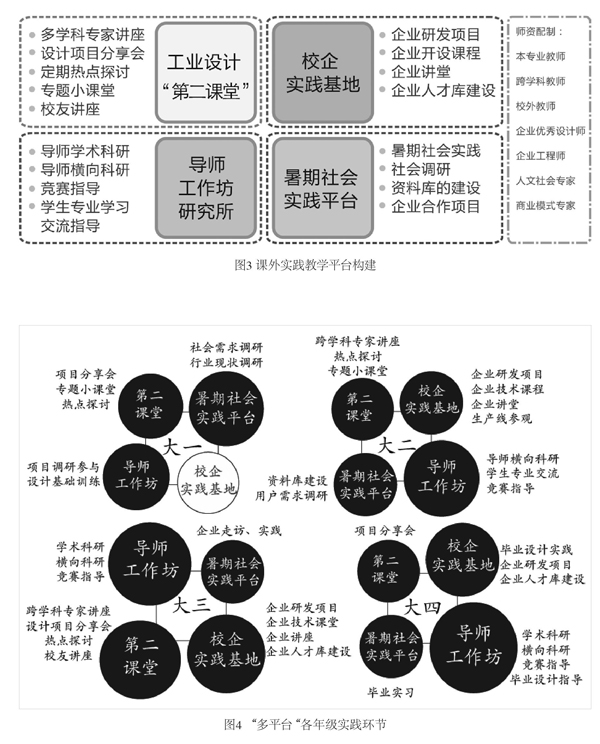

在这样的培养目标和建设框架下,单一的实践平台建设已不能满足多元化的学生能力培养目标,需要建立一个多元化的不同平台集合体来有效培养学生综合实践素质与能力。新工科背景下的多元化平台主要由○1工业设计“第二课堂”、○2工业设计校企实践地基、○3导师工作坊、○4暑期社会实践平台组成。每个平台有着各自针对性实践项目,从各方面补充学生应用型专业能力,如图3所示。

四大平台组建了工业设计专业“多平台”课外实践教学体系。在师资上,每位教研室教师均开设导师工坊,参与第二课堂的讲座与项目,来自企业的资深设计师和其他专业的跨学科教师也能够为学生带来来自自身领域宝贵的知识,丰富而优秀的师资是“多平台”实践教育系统的一大优势。“多平台”课外实践教学体系框架建设目标是为了让学生在新工科背景下通过平台的实践环节弥补以下几点较为突出的实践问题:

(1)学生在课内理论知识学习后没有一个合适的机会进行完整的项目实践,高年级的综合设计课程时往往不会综合之前的理论积累,造成功利、片面而速成的项目开展观。

(2)课程教师固定单一,学生没有选择教师的机会。而不同教师的理念和能力的不同会影响学生对课程能力和学习目标的偏差,只有多接触不同教师的不同设计理念才能使学生的能力更全面。

(3)企业的项目具有周期长、时效性显著的特点,与企业课程接触相对需要较久的时间,课内实践和期末实践环节的时间远远不够,学生很难按照企业正常设计流程和速度参与设计。

(4)缺乏与社会紧密关联的完整的项目无法形成创业创新的设计观。

(5)新工科下的设计理念和技术升级无法较快地落实在课内环节,学生需要综合型的平台补充和实践必要的课外知识。

四大平台实践环节的展开在一定程度上解决了以上问题。大一的设计基础能力培养、大二的应用设计能力培养、大三和大四的综合创新设计能力培养,均依据各年级特点进行实践展开。平台上的实践项目针对应用型工业设计人才培养需求,以能力素养和职业基础为目标开设。四大平台相当于建筑的框架,针对学生应参与的课外实践模块和项目,而每个平台上具体的项目好比建筑的一个个功能空间,为学生各方面能力的培养提供了条件。多平台的建设是实现高校与行业需求无缝对接的必要保障,更是提升工业设计学生综合素质的重要模式。

三、新工科背景下“多平台”课外实践教学体系实践探讨

在新工科背景下,“多平台”课外实践教学体系需要紧密围绕新工科的特点,以学生专业素养和核心能力培养为中心,发挥“多平台”的优势,让传统的“老师授课”的教学模式转化为“老师引路、学生边探索边学习”的课外实践教学模式。让学生多接触企业和社会,用大数据说话,用新技术支撑创造性思维,从而推进“新工科背景下”的产学研深度,将技术带入市场,用需求改变产品。各个年级根据各自的需求在“多平台”实践教学体系中找到相应的实践环节,如图4所示。

(一)工业设计“第二课堂”的实践探讨

工业设计“第二课堂”是专业课外实践项目展开的重要平台。通过“第二课堂”项目的展开能够培养学生与人相处、协调合作的能力。新工科背景下,“第二课堂”的开展重点是帮助学生吸收更多的与时俱进的科技相关知识,尤其是智能化、大数据和物联网相关知识的补充,能够在课外的时间有专题有讨论地展开。

第二课堂在四个年级的实践具有参与和体现,大一大二紧抓基础和设计思维、科学技术知识的补充,大三进行综合型多项目的实践,大四时侧重项目的总结和思考。专题小课堂、热点探讨专家讲座和项目分享会提升专业学习氛围。“第二课堂”平台中的课程和讲座有着集体参与性和自由性的特点。跨学科专家讲座、设计项目分享会、设计热点讨论、专题课题级校友讲座都是开放性的,不分年级,甚至邀请不同的专业学生来参与。讲座和讨论融合了多专业的信息,让学生能够接触专业外的知识点,接触新型学科,学生可以根据自己的兴趣和所需参加活动。

(二)校企实践基地的实践探讨

校企实践基地是课外实践教学体系中与企业联系最为紧密的一个平台。高校专业的实践环节展开离不开校企实践基地。稳定的校企实践基地能够为学生提供稳定的企业合作项目,能够建立良好的产学研关系,更能直接接触来自于企业和社会的信息和技术资源,是学校和企业、学生和社会、课本和应用强有力的纽带。

校企实践基地的建设同时也为“第二课堂”的专家讲座和热点探讨提供了稳定的企业专家,更能够在其他平台稳定一批企业项目指导老师,能够为学生们带来企业相关领域的跨学科知识,尤其是新工科背景下的实践平台,这些跨学科知识融合和团队协同能力培养是实践项目运行的目标。

(三)导师工作坊实践探讨

导师制是一种教育制度,与学分制、班建制同为三大教育模式。导师工作坊是在导师制的基础上建立固定导师的实践平台,学生在导师的带领下能够有序有评判地进行实践项目。学生参与教师的科研的程度是衡量一所学校科教融合度的重要指标之一,学生参与教师的横向和纵向科研,学习导师的科研知识和研究方式,接触更广和更深的专业领域,这对学生的应用能力培养是非常重要的。在新工科背景下,学生将不时吸纳不同领域的知识,接触不同团队成员,而导师工作坊的存在能够让学生有科研归属感,能够在实践环节中找到明确的目标和指导方向。

跨年级学生参与项目也是导师工作坊主要的原则和特点,不同年级的学生组建的团队节约教育资源又能训练学生交流互助,提前积攒实践项目经验。导师工作坊定期需要接受院级和校级的考核,制订年度计划和汇报项目总结,形成有序有效的实践平台。

(四)暑期社會实践平台实践探讨

暑期社会实践平台是学生在暑假期间进行的社会实践综合管理平台。对于低年级学生,暑期社会实践主要针对社会需求和行业现状的了解,对于高年级学生,暑期社会实践主要面向相关企业和设计公司的项目实习,更有若干交叉学科的设计工作坊面向工业设计专业的学生。这三类暑期社会实践项目构成了暑期社会实践平台,为学生的暑期生活提供多方面接触社会、企业和了解先进技术应用的机会。

已经结束的一轮主题性暑期社会实践《甬式竹器再设计》的项目实践,可以看到学生从大一到大三开展的暑期社会实践见证着实践的成果,如图5。不同年级根据实践目标的不同都在主题项目中扮演不同的角色,见证着学生设计思想的成熟、设计手段的丰富和成熟。

结语

对工业设计实践教育环节而言,落实新工科理念需要有创新化、综合化和大局观,用跨学科融合推进设计的创新,用跨领域融合推进实践平台的创新,以适应新技术、新业态、新模式和新产业为核心的经济发展。紧密联系走在业界前端的企业、广泛吸收跨学科知识、时时关心社会先下状态和需求、根据现状及时调整实践环节的开展方式是新工科背景下“多平台”实践教育环节实施的方向。只有健康、开放、创新、进取的高校实践平台才能够迎接大数据时代和人工智能化时代对传统工业设计教育带来的挑战,培养出能够融入行业发展新时代的人才。

基金项目:2018年宁波市教育规划课题《以应用型能力培养为核心的工业设计“多平台”课外实践教学体系探索》(2018YGH013)的结题成果。

参考文献

[1]顾佩华.新工科与新范式:概念、框架和实施路径[J].高等工程教育研究,2017(6):1-13.

[2]郁波.基于导师制“第二课堂”的实践教学模式探讨——以宁波工程学院工业设计专业为例[J].设计,2016(21):94-95.

[3]杨亚坤.工业设计专业实践教学“项目化”的探索与实践[J].设计,2016(12):63-64.

[4]李敏.工业设计专业学生多层级递进式实践能力培养模式研究[J].设计,2017(3):120-121.

[5]张赫晨,项忠霞,杨君宇.基于多学科交叉的工业设计人才培养模式探索[J].设计,2017(8):17-26.

[6]郁波.工业设计专业“第二课堂”实践教学的探讨[J].宁波工程学院学报.2018(9):130-133.

[7]陆国栋“.新工科”建设的五个突破与初步探索[J].中国大学教学,2017(5):38-41.

[8]胡波,冯辉,韩伟力等.加快新工科建设,推进工程教育改革创新[J].复旦教育论坛,2017(2):20-27.

[9]梁玲琳,赵蕙.服务设计视角下的工业设计实践教学触点体系构建[J].设计,2018.6(15):17-31.

- 上海自贸区设立与变法模式思考

- 上海自贸区金融改革对宏观审慎监管的挑战

- 金融改革与“法律特区”

- 反思占有“事实”说芦雪峰

- 我国侵权责任法严格责任类型之厘清

- 罗马法人格权与胎儿权利的神学基础

- 审判通奸罪的常设刑事法庭的运作以及《惩治通奸罪的优流斯法》的适用效果

- 布洛克斯的《德国民法总论》及其法学方法论

- 践行理念变革引领行政检察创新发展

- 涓涓细流古道热肠

- 张晋藩先生学术之树常青

- 中国法制史的奠基之作

- 弘扬中华法文化 重构新时代的中华法系

- 张晋藩先生的史鉴思想及其典范意义

- 张晋藩先生的人才培养观

- 张晋藩先生关于史鉴价值的思想

- 经世致用

- 张晋藩教授的学术思想

- 张晋藩先生是我的老师

- 百年变局中的检察传承与重构

- 从精深走向博大的一代学术大家

- 张晋藩先生民族法律史研究的学术贡献

- 新时代下的新思考:张晋藩先生对中国司法文明史的探索与贡献

- 张晋藩先生对民事诉讼制度史研究的贡献

- 张晋藩先生对中国古代民法研究的贡献

- trimellitic

- trimesic

- trimester

- trimesters

- trimestrial

- trimix

- trimly

- trimmed

- trimmest

- trimming

- trimmingly

- trimmings

- trimness

- trimnesses

- trimodal

- trims

- tenor

- tenorless

- tenors

- tenpin bowling

- tenpins

- tens

- tense

- tense1

- tensed

- 日心说

- 日志

- 日忘

- 日思夜想

- 日思夜梦

- 日思夜盼

- 日思夜虑

- 日总万几

- 日总万机

- 日惕

- 日慎一日

- 日或月俱圆

- 日或月正当天空之时

- 日托

- 日报

- 日抱

- 日挥戈

- 日改月化

- 日文

- 日斑

- 日斜

- 日新

- 日新月异

- 日新月盛

- 日新月著