摘要:黑河流域水资源的短缺制约了河西走廊地区的经济发展。祁连山-河西走廊平原地表水与地下水相互转化关系研究是长期困扰水文地质学家的一个大难题。根据祁连山-河西走廊平原地区地层的物性差异,结合地质资料,采用音频大地电磁法,进行了祁连山大断裂性质的勘查研究,查明了祁连山-河西走廊平原地表水与地下水之间的相互转化关系。结果表明,应用音频大地电磁法研究祁连山大断裂的性质以及地表水、地下水的相互转化关系,具有十分明显的地质效果。

关键词:祁连山大断裂;祁连山-河西走廊平原;地表水与地下水的相互转化关系;物性差异;音频大地电磁法;水力联系;地质效果

中图分类号:P631文献标志码:A文章编号:

1672-1683(2015)001-0180-04

Application of AMT to study relations between Qilian Faults and underground water transformation

LU Fang1,YAN Hong-xia2,WU Yi1,REN Zheng-wei1

(1.Center for Hydrogeology and Environmental Geology Survey,CGS,Baoding 071051,China;

2.College of Civil Engineering and Architecture,Hebei University,Baoding 071002,China)

Abstract:Water resources shortage in Heihe River valley limits economic development of Hexi corridor area.The transformation between surface water and underground water in Qilian mountain-Hexi corridor plain perplexed hydrogeologists for a long time.Based on physical difference of lithologies in Qilian mountain-Hexi corridor,properties of Qilian faults was studied by audio frequency magnetotelluric method with geological data,and transformation between surface water and underground water in Qilian mountain-Hexi corridor.The results show that evident geological effect can be obtained by using audio frequency magnetotelluric method to study properties of Qilian faults and transformation between surface water and underground water.

Key words:Qilian faults;Qilian mountain-Hexi corridor plain;transformation between surface water and underground water;physical difference;audio frequency magnetotelluric method;hydraulic connection;geology effect

黑河是我国西部内陆较大的河流,发源于祁连山,其上游经莺落峡出山,进入河西走廊平原,从正义峡流入阿拉善高原,最终注入东、西居延海。河西走廊平原是黑河流域传统的灌溉农业区。随着张掖、酒泉两市经济的快速发展,水资源供需矛盾日益紧张,已成为制约当地经济与社会发展的主要因素,甚至影响了区域的社会稳定[1-3]。

20世纪50年代,河西走廊平原的水文地质工作开始起步,近60年来积累了各类丰富的资料[4-9]。丁宏伟等认为,祁连山与山前走廊平原之间,分布有几乎与山体平行的隐伏逆断层,这个逆断层构成了一条天然阻水屏障,再加上山区强烈的地貌分割条件,使大部分山区地下径流不能直接进入走廊平原,而是在出山前转化为地表径流泄入走廊平原[9]。李爱军等对河西走廊祁连山山前第四系潜水浅埋带的分布进行了详细的分类[10]。

因此,在前人工作的基础上,开展AMT(音频大地电磁法)勘查研究,查明祁连山大断裂的性质以及祁连山-河西走廊平原地表水与地下水之间的相互转化关系,具有十分重要的现实意义。

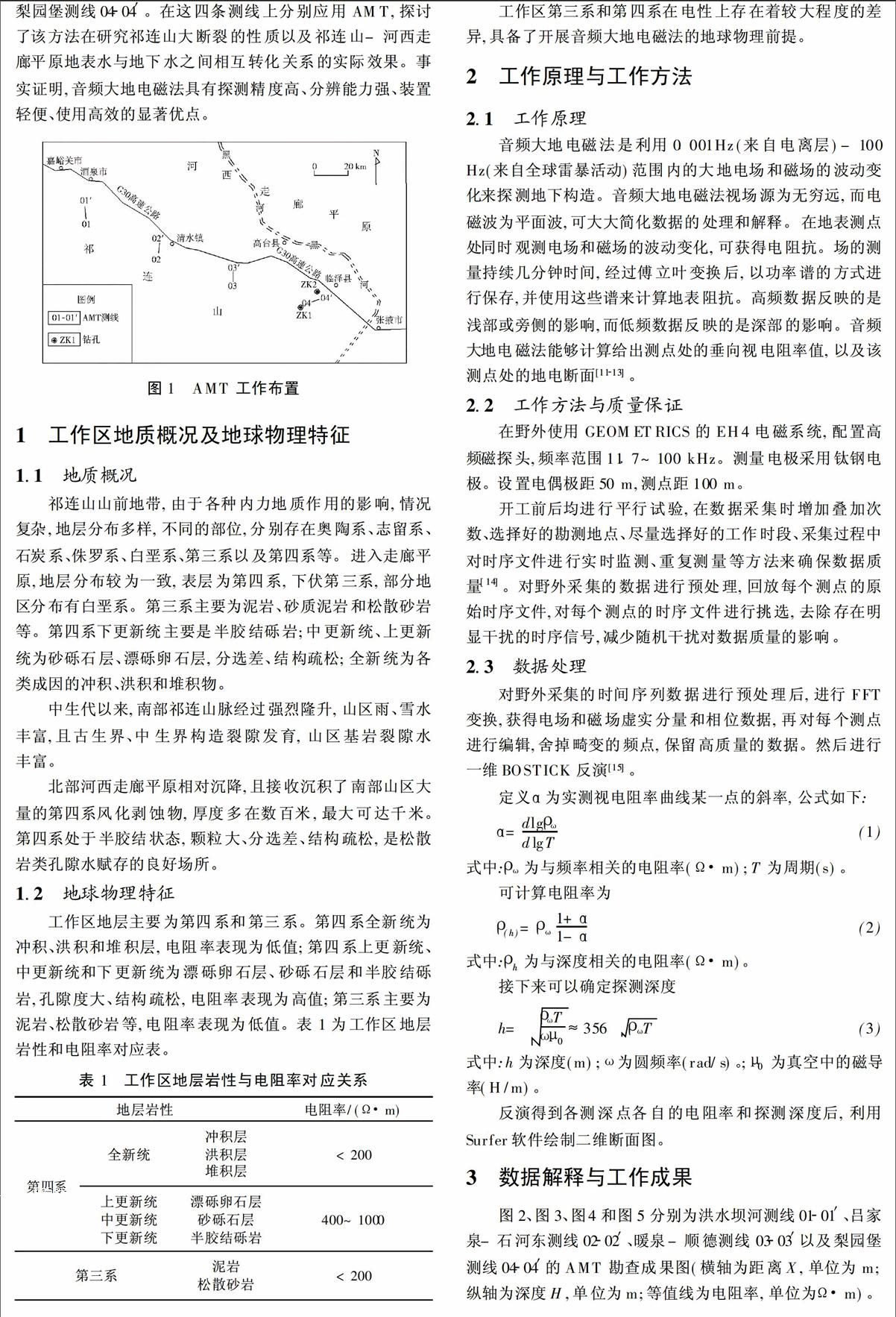

自西向东在祁连山北麓布设了四条测线(见图1),分别为酒泉市南23 km处洪水坝河测线01-01′、清水镇西7 km处吕家泉-石河东测线02-02′、清水镇与高台县中间暖泉-顺德测线03-03′以及临泽县西南18 km处临泽-肃南公路梨园堡测线04-04′。在这四条测线上分别应用AMT,探讨了该方法在研究祁连山大断裂的性质以及祁连山-河西走廊平原地表水与地下水之间相互转化关系的实际效果。事实证明,音频大地电磁法具有探测精度高、分辨能力强、装置轻便、使用高效的显著优点。

图1AMT工作布置

1工作区地质概况及地球物理特征

1.1地质概况

祁连山山前地带,由于各种内力地质作用的影响,情况复杂,地层分布多样,不同的部位,分别存在奥陶系、志留系、石炭系、侏罗系、白垩系、第三系以及第四系等。进入走廊平原,地层分布较为一致,表层为第四系,下伏第三系,部分地区分布有白垩系。第三系主要为泥岩、砂质泥岩和松散砂岩等。第四系下更新统主要是半胶结砾岩;中更新统、上更新统为砂砾石层、漂砾卵石层,分选差、结构疏松;全新统为各类成因的冲积、洪积和堆积物。

中生代以来,南部祁连山脉经过强烈隆升,山区雨、雪水丰富,且古生界、中生界构造裂隙发育,山区基岩裂隙水丰富。

北部河西走廊平原相对沉降,且接收沉积了南部山区大量的第四系风化剥蚀物,厚度多在数百米,最大可达千米。第四系处于半胶结状态,颗粒大、分选差、结构疏松,是松散岩类孔隙水赋存的良好场所。

1.2地球物理特征

工作区地层主要为第四系和第三系。第四系全新统为冲积、洪积和堆积层,电阻率表现为低值;第四系上更新统、中更新统和下更新统为漂砾卵石层、砂砾石层和半胶结砾岩,孔隙度大、结构疏松,电阻率表现为高值;第三系主要为泥岩、松散砂岩等,电阻率表现为低值。表1为工作区地层岩性和电阻率对应表。

表1工作区地层岩性与电阻率对应关系

地层岩性电阻率/(Ω·m)

第四系

全新统冲积层洪积层堆积层<200

上更新统中更新统下更新统漂砾卵石层砂砾石层半胶结砾岩400~1000

第三系泥岩松散砂岩<200

工作区第三系和第四系在电性上存在着较大程度的差异,具备了开展音频大地电磁法的地球物理前提。

2工作原理与工作方法

2.1工作原理

音频大地电磁法是利用0001Hz(来自电离层)-100 Hz(来自全球雷暴活动)范围内的大地电场和磁场的波动变化来探测地下构造。音频大地电磁法视场源为无穷远,而电磁波为平面波,可大大简化数据的处理和解释。在地表测点处同时观测电场和磁场的波动变化,可获得电阻抗。场的测量持续几分钟时间,经过傅立叶变换后,以功率谱的方式进行保存,并使用这些谱来计算地表阻抗。高频数据反映的是浅部或旁侧的影响,而低频数据反映的是深部的影响。音频大地电磁法能够计算给出测点处的垂向视电阻率值,以及该测点处的地电断面[11-13]。

2.2工作方法与质量保证

在野外使用GEOMETRICS的EH4电磁系统,配置高频磁探头,频率范围117~100 kHz。测量电极采用钛钢电极。设置电偶极距50 m,测点距100 m。

开工前后均进行平行试验,在数据采集时增加叠加次数、选择好的勘测地点、尽量选择好的工作时段、采集过程中对时序文件进行实时监测、重复测量等方法来确保数据质量[14]。对野外采集的数据进行预处理,回放每个测点的原始时序文件,对每个测点的时序文件进行挑选,去除存在明显干扰的时序信号,减少随机干扰对数据质量的影响。

2.3数据处理

对野外采集的时间序列数据进行预处理后,进行FFT变换,获得电场和磁场虚实分量和相位数据,再对每个测点进行编辑,舍掉畸变的频点,保留高质量的数据。然后进行一维BOSTICK反演[15]。

定义α为实测视电阻率曲线某一点的斜率,公式如下:

α=dlgρωdlgT(1)

式中:ρω为与频率相关的电阻率(Ω·m);T为周期(s)。

可计算电阻率为

ρ(h)=ρω1+α1-α(2)

式中:ρh为与深度相关的电阻率(Ω·m)。

接下来可以确定探测深度

h=ρωTωμ0≈356ρωT(3)

式中:h为深度(m);ω为圆频率(rad/s)。;μ0为真空中的磁导率(H/m)。

反演得到各测深点各自的电阻率和探测深度后,利用Surfer软件绘制二维断面图。

3数据解释与工作成果

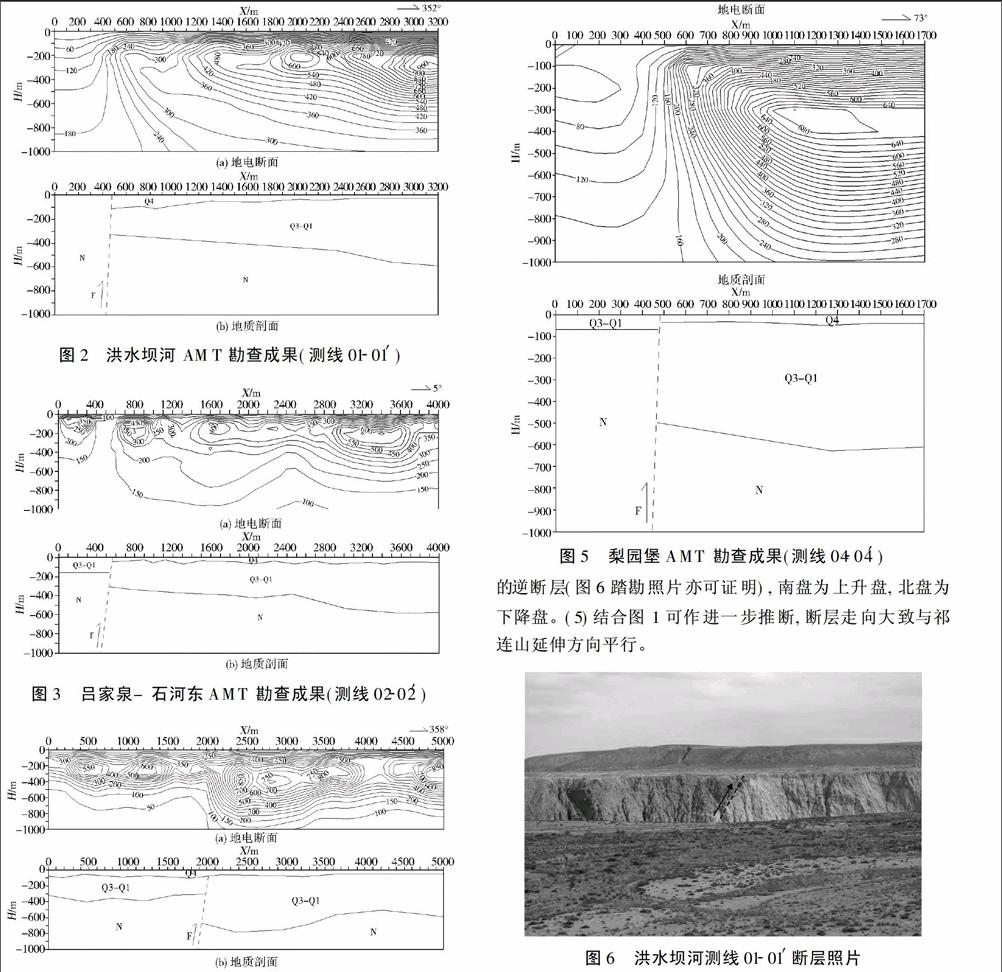

图2、图3、图4和图5分别为洪水坝河测线01-01′、吕家泉-石河东测线02-02′、暖泉-顺德测线03-03′以及梨园堡测线04-04′的AMT勘查成果图(横轴为距离X,单位为m;纵轴为深度H,单位为m;等值线为电阻率,单位为Ω·m)。

图2洪水坝河AMT勘查成果(测线01-01′)

图3吕家泉-石河东AMT勘查成果(测线02-02′)

图4暖泉-顺德AMT勘查成果(测线03-03′)

由图2至图5可以看出:(1)各测线前部(祁连山北麓一侧),浅部地层为第四系,厚度较薄。深部地层电阻率曲线基本呈现水平层状,电阻率值普遍较低(一般小于200 Ω·m),推断为第三系泥岩,厚度很大。(2)各测线后部(河西走廊平原一侧),浅部地层电阻率值较低(一般小于200 Ω·m),推断为全新统冲、洪、堆积层。中部地层电阻率曲线基本呈现水平层状,电阻率值普遍较高(最高可达1 000 Ω·m),推断为粗粒径的更新统漂砾卵石层和砂砾石层,是工作区主要的深部含水层,最大厚度可达700 m。深部地层电阻率值迅速下降,推断为第三系泥岩的反映。(3)各测线前中部(例如测线01-01′的480 m处、测线02-02′的570 m处和测线04-04′的480 m处),电阻率曲线呈现垂向畸变的形态,基本表现为断层的反映,断层两侧电阻率值差异很大。(4)根据断面两侧电性的变化趋势,可推断祁连山北麓存在典型

图5梨园堡AMT勘查成果(测线04-04′)

的逆断层(图6踏勘照片亦可证明),南盘为上升盘,北盘为下降盘。(5)结合图1可作进一步推断,断层走向大致与祁连山延伸方向平行。

图6洪水坝河测线01-01′断层照片

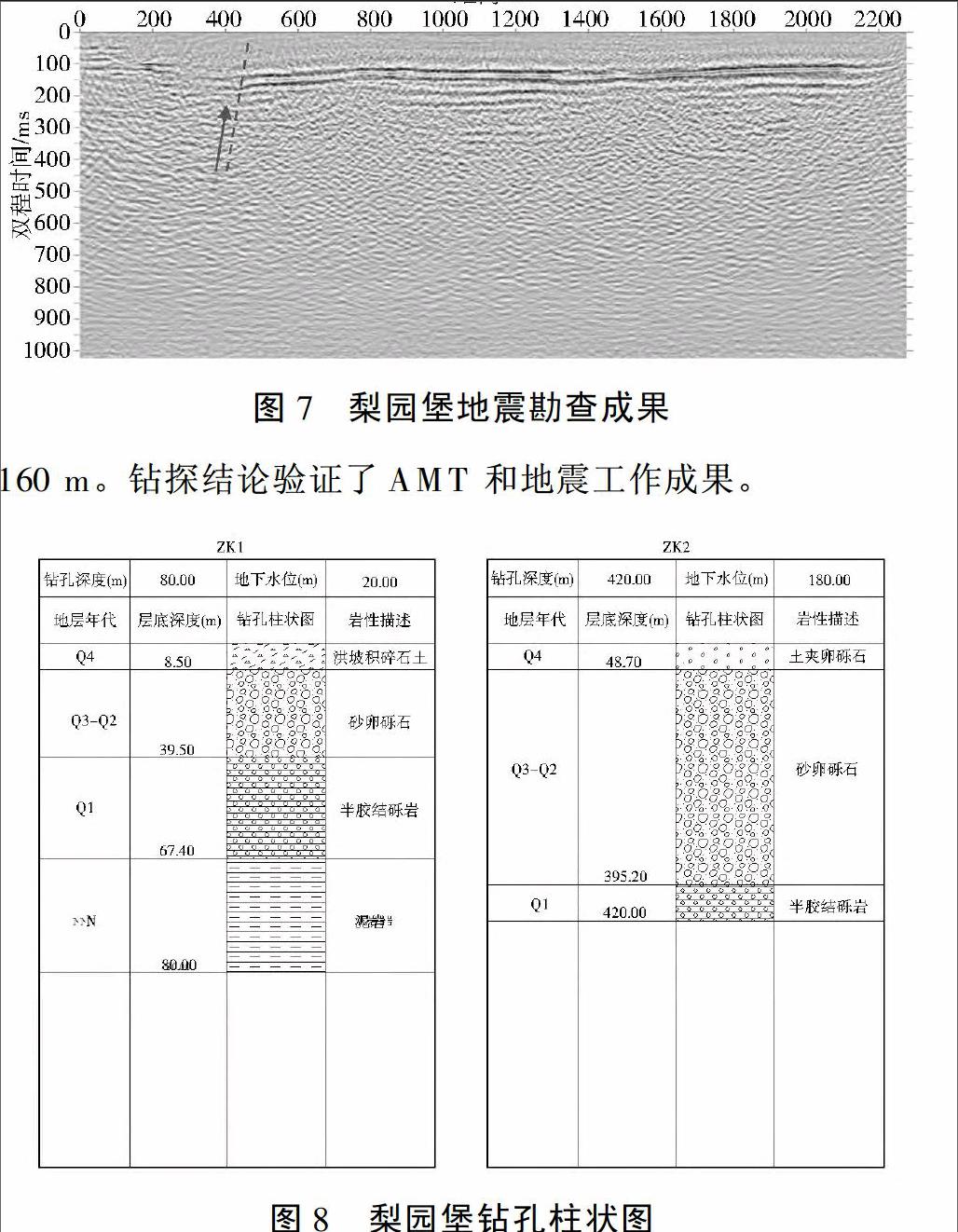

在AMT工作的基础上,设计了地震测线(该地震测线与AMT测线04-04′大致重合),地震勘查结果见图7。由图7可知:(1)地震剖面中后部(剖面470 m至剖面末端)反射波同相轴能量强、层位明显,推断为粗粒径的更新统漂砾卵石层和砂砾石层。(2)地震剖面前部(剖面0~470 m)反射波同相轴较为凌乱,推断主要为第三系泥岩的反映。(3)地震剖面470 m处,反射同相轴发生错断,推断为断层的反映。这与AMT测线04-04′的勘查结论相吻合。

根据AMT和地震工作结论,在梨园堡测线04-04′附近断层南盘布设了ZK1,断层北盘布设了ZK2(见图1),其钻孔柱状图见图8。由图8可知:(1)断层南盘(ZK1)第四系底板埋深约为674 m,其下为第三系泥岩。含水层为中更新统、上更新统砂卵砾石层。地下水位埋深较浅(20 m)。(2)断层北盘(ZK2)第四系底板埋深较大,其下部第三系泥岩尚未

揭露。含水层为中更新统、上更新统砂卵砾石层。深部地下水位埋深达到180 m。(3)断层两侧深部地下水位落差达到

图7梨园堡地震勘查成果

160 m。钻探结论验证了AMT和地震工作成果。

图8梨园堡钻孔柱状图

根据AMT、地震以及钻探工作成果,可推断祁连山北麓-河西走廊平原接触地带存在逆断层。断层南盘(祁连山北麓一侧)浅层为厚度较薄的第四系,含水性差,地下水水位埋深较浅,其下部为第三系泥岩。断层北盘(河西走廊平原一侧)第四系厚度很大,含水性好(为工作区主要的深部含水层),深部地下水水位埋深较大。断层两侧深部地下水水位出现落差很大的“地下瀑布”,证明该断层为阻水断层,山区基岩裂隙水到达断层后,只有通过河流或深切沟谷以地表水的形式进入河西走廊平原。因此可推断,山前断层阻隔了山区基岩裂隙水与走廊平原第四系松散岩类孔隙水之间的水力联系。

4结论

(1)自西向东在工作区布设了四条AMT测线和一条地震测线,获得了1000 m深度范围内较高分辨率的地层结构和断层分布情况,基本查明了祁连山北麓-河西走廊平原接触地带的地层特征、河西走廊平原深部地下水含水层厚度以及山前断层的性质。

(2)在AMT测线04-04′附近布设的两个钻孔ZK1和ZK2验证了AMT和地震工作结论的合理性,且断面两侧深部地下水水位落差高达160 m。

(3)根据AMT、地震和钻探结论,推断祁连山北麓山地与河西走廊平原之间存在着与祁连山走向大致平行的逆断层,南盘为上升盘,北盘为下降盘。断层为阻水断层,山地基岩裂隙水在出山前转化为地表水,再与河西走廊平原第四系松散岩类孔隙水发生水力联系。所以推断山区地下水和走廊平原地下水之间无直接的水力联系。

参考文献:

[1]吴秀芹,徐素宁.黑河流域水资源分析与合理利用[J].南水北调与水利科技,2006,4(1):38-41.

[2]宁宝英,何元庆,和献中,等.黑河流域水资源研究进展[J].中国沙漠,2008,28(6):1180-1185.

[3]陈正虎,唐德善.黑河中游增泄下游水量分析[J].南水北调与水利科技,2005,3(5):29-31.

[4]牛最荣,赵文智,陈学林,等.黑河流域中西部子水系水资源分布特征研究[J].冰川冻土,2010,32(6):1194-1201.

[5]闻琚,刘兴华,周建波,等.多层次模糊综合评价法在黑河中游项目后评价中的应用[J].南水北调与水利科技,2006,4(4):50-52.

[6]肖生春,肖洪浪.黑河流域水环境演变及其驱动机制研究进展[J].地球科学进展,2008,23(7):748-752.

[7]王忠静,张景平,郑航.历史维度下河西走廊水资源利用管理探讨[J].南水北调与水利科技,2013,11(1):7-11.

[8]赵建忠,魏莉莉,玉苹,等.黑河流域地下水与地表水转化研究进展[J].西北地质,2010,43(3):120-126.

[9]丁宏伟,姚兴荣,闫成云,等.河西走廊祁连山山前缺水区找水方向[J].水文地质工程地质,2002(6):17-20.

[10]李爱军,伦国星.河西走廊祁连山山前第四系潜水浅埋带分布规律[J].水文地质工程地质,2007(3):37-40.

[11]任伟,金胜.应用音频大地电磁法探测内蒙古巴丹吉林高大沙山结构及成因[J].现代地质,2011,25(6):1167-1173.

[12]刘德福,吕旭红,任多魁.综合电法在祁连山山前缺水区寻找地下水的应用[J].物探与化探,2006,30(1):41-44.

[13]董治平,张元生.河西走廊中部地区三维速度结构研究[J].地球学报,2007,28(3):270-276.

[14]林品荣,郭鹏,石福升,等.大深度多功能电磁探测技术研究[J].地球学报,2010,31(2):149-154.

[15]武毅,郭建强,朱庆俊,等.基岩水与平原水转换关系的地球物理勘查技术探讨[J].地球学报,2004,25(3):369-372.

- 评价无抽搐电休克治疗(MECT)对精神分裂症患者脑电图和血清神经元特异性烯醇化酶(NSE)、髓鞘碱性蛋白(MBP)的影响

- 糖化血红蛋白随机检验在妊娠糖尿病诊断中的应用探究实践

- 持续人文关怀护理理念在重症医学科护理工作中的意义

- 优质护理在妊高症产后出血护理中的应用效果

- 研究预见性护理干预对预防结肠癌患者术后下肢深静脉血栓(DVT)形成的效果

- 大量输血对严重创伤患者凝血功能的影响

- 刮痧治疗更年期综合征失眠症状的临床应用

- 共情护理对焦虑症患者自我效能及焦虑状态的影响

- Wiltse入路经伤椎置钉内固定治疗胸腰椎骨折临床疗效分析

- 临床生化检验指标在病毒性肝病患者诊断中的应用

- 人性化管理理念在精神科护理管理中的应用研究

- 关于药物联合心理干预对焦虑症失眠患者的疗效观察

- 链条式综合性护理干预措施对肿瘤患者PICC置管的效果分析

- 耳穴压豆应用于失眠患者的护理体会研究

- FeNO检测在胸闷变异性哮喘诊断及治疗评估中的临床意义研究

- 饮食疗法与铁剂类药物联合治疗孕产妇贫血的疗效研究

- 探讨以家庭为中心的护理干预对肾病综合征患儿住院舒适度及远期疗效的影响

- 综合护理干预在脊柱骨折术后下肢深静脉血栓中的预防效果观察

- 美沙拉嗪肠溶片联合复方嗜酸乳杆菌治疗溃疡性结肠炎临床分析

- 桡骨远端骨折手术治疗与保守治疗的效果观察

- 脑梗死偏瘫患者应用高压氧与现代康复联合治疗模式对其运动功能的影响

- 特布他林联合布地奈德雾化吸入治疗慢性阻塞性肺疾病急性发作的临床有效性研究

- 对比LEEP刀与微波治疗宫颈糜烂的疗效

- 静脉溶栓治疗急性心肌梗死并心脏骤停的效果分析

- 中药标准物质在中药饮片质量控制中的应用

- debtor-in-possession financing

- debtors

- debtorship

- debtorsledger

- debtors' ledger

- debtoverhang

- debt overhang

- debt payment

- debtpayment

- debtrating

- debt rating

- debtratio

- debt ratio

- debtrestructuring

- debtretirement

- debt reˌstructuring

- debt reˌtirement

- debtridden

- debts

- debtservice

- debt service

- debtserviceratio

- debt service ratio

- debtswap

- debt swap

- 转让帝位

- 转讽

- 转诊

- 转词

- 转译

- 转详

- 转语

- 转语二十章序

- 转语虚字

- 转语词

- 转语说

- 转语辞

- 转说

- 转读

- 转调

- 转责

- 转败为功

- 转败为成

- 转败为胜

- 转败为胜转败为成

- 转账

- 转货

- 转贩

- 转赠

- 转起来看