摘要:水库底泥污染物的释放是水体二次污染的主要来源。通过对滨海新区北大港水库底泥采用不同材料覆盖及种植水生植物协同处理,研究不同处理措施对底泥污染物释放的抑制和消减作用。试验结果表明覆盖河沙和加硝酸钙可以很好的抑制总氮、氨氮和总磷的释放,种植水生植物(香蒲和芦苇)对COD、总氮、氨氮和总磷有较好的去除效果。研究结论可为水库底泥原位修复提供技术依据。

关键词:水库底泥;压盖材料;水生植物;污染物释放

中图分类号:X524文献标志码:A文章编号:

1672-1683(2015)001-0025-04

Research on pollutants release law from reservoir sediment under different coverage and aquatic plant condition

LI Pei-jie1,SUN Shu-hong2,LIU Yun2,LI Shao-fei2

(1.School of Civil Engineering Tianjing University,Tianjing 300400,China;

2.College of Water Conservancy Engineering Tianjin Agricultural University,Tianjing 300384,China)

Abstract:The pollutant release from reservoir sediment is the main source of secondary pollution of reservoir water.The reservoir sediment was synergistically treated by using different coverage materials and planting different aquatic plant in Beidagang reservoir.The effect of inhibitor and subduction by different measurements on pollutant release from reservoir sediment were studied.Experimental results showed that river sand coverage and added calcium nitrate had good inhibition effect on the release of total nitrogen,ammonia nitrogen and total phosphorus.Planting aquatic plants (typha and reed) had a better removal effect on COD,total nitrogen,ammonia nitrogen and total phosphorus.The research conclusions can provide technical basis for in-situ repair of reservoir sediment.

Key words:reservoir sediment;coverage material;aquatic plant;pollutant release

与河流相比,水库水流速度较小,水交换周期长,对污染物自净能力低,在自然条件下,营养盐容易积累和沉积导致水体和底泥富营养化[1-3]。水库底泥污染物是水库水体主要的内源污染,适当条件下底泥污染物集中释放是水体二次污染的主要原因[4-5]。底泥污染治理可采用清淤和原位修复等方法,清淤工程量大且施工期间影响供水,底泥的原位修复收到青睐[6]。20世纪80年代美国学者开展了砂石对底质中的污染物进行物理隔绝的试验,结果表明覆盖砂石能减少底泥减少污染物与水体的交换[7]。国内学者对底泥原位修复效果进行了很多研究,采用的方法包括物理压盖、原位钝化、水生植物、活性炭及生物菌技术,结果表明能很好地抑制污染物释放[8-12],余光伟等在珠江流域感潮河道底泥中投加TRSS稳定剂,研究结果表明Cu、Zn、Cr、Cd等重金属的释放量降低了795%~872%[13],郭怡雯,张明,陈熙,采用硝酸钙加黄土颗粒对底泥覆盖,结果表明对磷酸盐的释放有较好的抑制作用[14]。杨洁等研究了底泥覆盖对磷的抑制效果,在底泥上覆盖改性膨润土,结果表明底泥抑磷率能达到98%[15]。天津北大港水库作为南水北调和引黄济津调节水库存在水质咸化和底泥污染物二次污染问题,针对该水库水质咸化和底泥盐分释放问题国内研究人员进行了相关研究[16-18],对底泥污染物二次污染问题尚未进行研究。本次研究作为水利部公益性项目,针对天津北大港水库底泥富营养化问题,研究水生植物种养和材料压盖协同作用对底泥污染物消减和抑制效果,可为底泥的原位修复提供技术依据。

1研究区基本情况

本次试验研究选取滨海新区北大港水库,北大港水库位于海河流域下游,汇流范围包括南运河、马厂减河、子牙新河、青静黄河、独流减河,水库距入海口6 km,设计水位水面面积150 km2,设计库容4亿m3。是以供水、灌溉为主要功能的大型平原水库,作为引黄济津工程及南水北调东线的调蓄水库承担蓄水、供水职能,是天津市重要水源地。水库周边地下潜水层矿化度高,水库底泥含盐量高并存在富营养化问题。

2试验设计

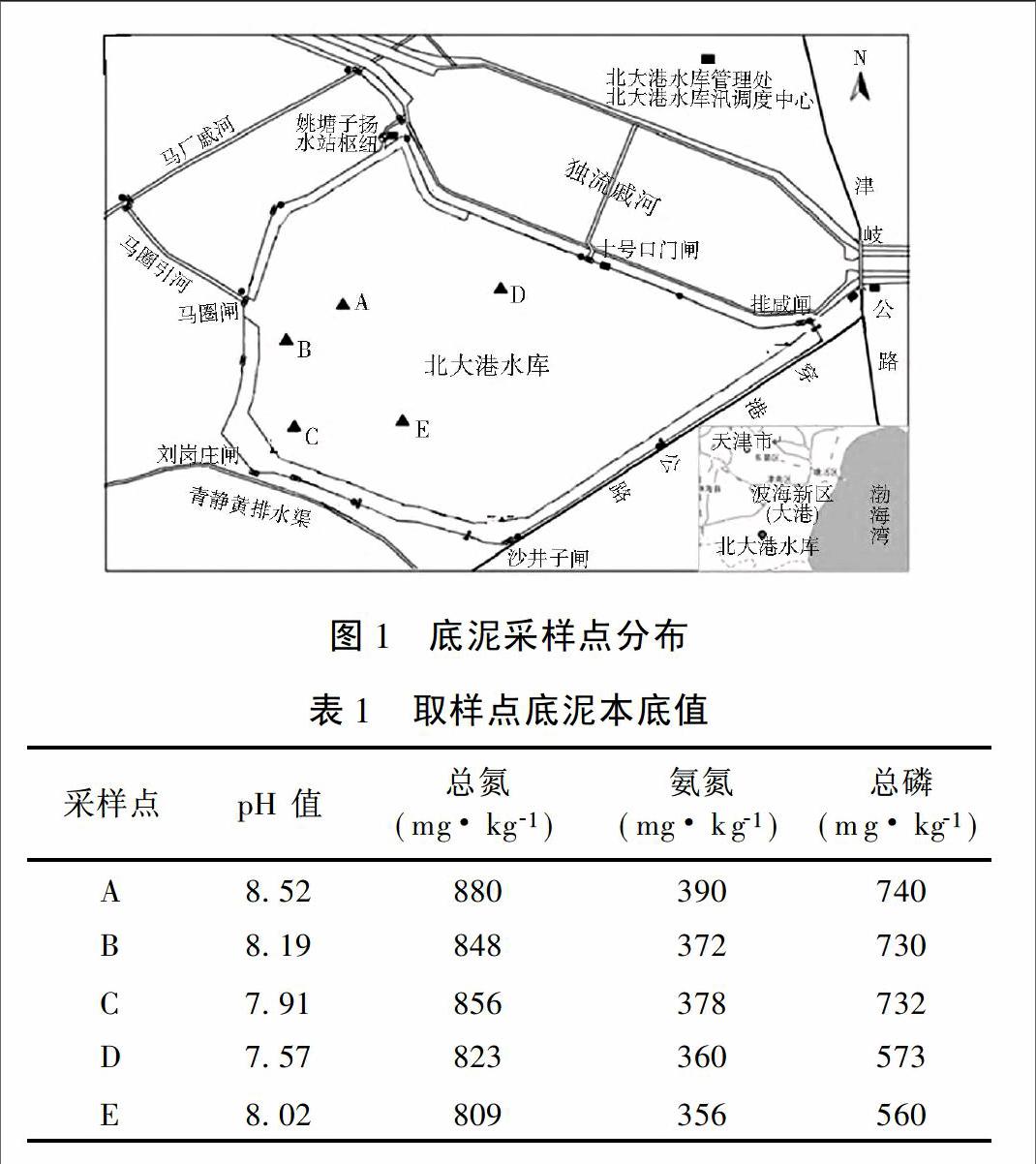

2012年4月在北大港水库采挖底泥,共布置A、B、C、D、E五个采样点(见图1),A、B、C、代表库区周边进水闸处,D、E代表库区中心处。每个采样点挖采0~20 cm深底泥200 kg,用塑料代密封运回实验室,风干过筛备用。各点底泥本底值见表1,从表1可以看出库区周边A、B、C区底泥营养盐含量高,其中A区最高,D、E为库区中心,底泥营养盐含量较低,但D区相对高。本试验重点研究营养盐含量较高的周边区A区和中心区D区。对于采样点的原泥进行如下5个处理:①种植香蒲;②种植芦苇;③覆盖清洁河沙;④河沙添加硝酸钙试剂;⑤不采取任何处理。每个采样点的底泥分别准备5个塑料水箱(尺寸为30 cm×40 cm×22 cm)作为反应器。检测项目:pH值、化学需氧量COD、总氮TN、氨氮NH4、总磷TP,试验用水为去离子水。试验时间从4月20日开始,至8月20日结束,检测时间间隔分别为1、3、7、16、35、70、112 d。检测方法:PH值采用电极测定法、COD采用酸性滴定法、TN采用碱性过硫酸钾—紫外分光光度法、氨氮NH4采用纳氏试剂比色法、TP采用过硫酸钾—钼锑抗分光光度法。

图1底泥采样点分布

表1取样点底泥本底值

采样点pH值总氮(mg·kg-1)氨氮(mg·kg-1)总磷(mg·kg-1)

A8.52880390740

B8.19848372730

C7.91856378732

D7.57823360573

E8.02809356560

3结果与讨论

3.1A区五种处理结果与讨论

在对pH值的处理中,在试验前期五种处理的pH值变化均不大,第7 d补水后pH值均开始缓慢上升,其中种植香蒲的pH值变化最明显,覆盖清洁河沙的变化最小,但对照在整个试验期五种处理对pH值影响都不大。

在对COD的处理中,在试验初期(前7 d),五种处理COD浓度均略有上升,底泥污染物尚未释放,在第7 d补水后五种处理的COD浓度呈上升趋势,在第35 d几乎都达到最大值,这段时间是底泥污染物充分释放期,第35 d后五种处理的COD浓度均开始下降,覆盖清洁河沙的COD浓度变化最大,并且最终COD浓度比种植香蒲和芦苇的要低。

在对总氮TN的处理中,在试验初期前3 d底泥的TN开始释放,五种处理的TN浓度均开始缓慢上升,第7 d补水后TN浓度继续上升,第16 d TN浓度达到最大值,此阶段为底泥污染释放期,16 d后五种处理的TN浓度均开始缓慢下降,但种植水生植物(香蒲和芦苇)比压盖措施(覆盖清洁河沙和添加硝酸钙试剂)的TN变化小。

在对氨氮NH4的处理中,种植水生植物(香蒲和芦苇)第1 d至16 d NH4浓度呈上升趋势,这段时间底泥的NH4充分释放,芦苇和香蒲尚未充分生长,吸收降解作用尚未充分显示,第16 d后种植芦苇和香蒲NH4浓度开始下降,植物降解作用充分显现,且香蒲的降解效果略好。压盖措施(覆盖清洁河沙和添加硝酸钙试剂)在试验初期前3 d NH4浓度呈下降趋势,第7 d补水后NH4浓度开始上升,第16 d的达到最大值后开始缓慢下降。

在对总磷TP的处理中,试验初期(前3 d)底泥中的总磷TP释放缓慢,种植香蒲外和空白处理TP浓度呈上升趋势,其余处理的TP浓度呈下降趋势,第7 d补水后种植香蒲的TP浓度持续下降,而种植芦苇和压盖措施(覆盖清洁河沙和添加硝酸钙试剂)的TP浓度在的第16 d达到最大值后开始缓慢下降。不同处理的总氮,氨氮、总磷、化学需氧量、pH值变化见图2。

3.2D区五种处理结果与讨论

在对pH值的处理中,在试验前期,种植香蒲pH值下降明显,覆盖清洁河沙的pH值也有下降的趋势,第7 d补水后,各处理的pH值均出现上升趋势,覆盖清洁河沙的pH值变化最小,但对照在整个试验期五种处理对pH值影响都不大。

在对COD的处理中,在试验初期种植香蒲和芦苇的COD浓度呈上升趋势,覆盖清洁河沙和添加硝酸钙试剂的COD浓度呈下降趋势,第7 d补水后各处理的COD浓度均呈上升趋势,在第35 d达到最大值。

在对总氮TN的处理中,在试验初期各处理的TN浓度均呈上升趋势,其中种植芦苇的上升幅度最大,第7 d补水后TN浓度继续上升,在第16 d达到最大值后,各处理的TN浓度均开始缓慢下降,在整个试验期TN浓度变化最大的种植芦苇。

在对氨氮NH4的处理中,在试验初期添加硝酸钙试剂的TN浓度有所下降,其余处理的NH4浓度均呈上升趋势,第7 d补水后各处理的NH4浓度开始大幅上升,第16 d达到最大值,在整个试验期NH4浓度变化最小的种植香蒲。

图2A区不同处理对总氮、氨氮、总磷、COD、pH值的影响

在对总磷TP的处理中,在试验初期添加硝酸钙试剂的TP浓度出现下降趋势,其余各处理的TP浓度均呈上升趋势,第7 d补水后各处理的NH4浓度开始上升,其中覆盖清洁河沙和添加硝酸钙试剂的上升幅度最大,在第16 d各处理的TP浓度均达到最大值,在整个试验期覆盖清洁河沙TP浓度变化最大。不同处理的总氮,氨氮、总磷、化学需氧量、pH值变化见图3。

图3D区不同处理对总氮、氨氮、总磷、COD、pH值的影响

3.3不同处理对污染物的去除抑制效果分析

根据试验数据处理得到不同处理对总氮、氨氮、总磷,COD去除、抑制率见表2和表3,其中去除、抑制率按式(1)计算:

η=C1-C2/C1(1)

式中:η为去除率或抑制率;C1为空白组最高值;C2为不同处理最终值(第112 d浓度)。

表2A区不同处理对总氮、氨氮、总磷,COD释放抑制效果

处理编号处理

去除率(%)

总氮氨氮总磷COD

A1香蒲72.00 40.30 65.90 21.70

A2芦苇45.70 33.60 52.00 28.00

A3覆盖河沙57.10 45.30 31.80 47.00

A4加硝酸钙56.90 37.80 40.00 29.00

A5对照4.20 14.30 0.00 7.30

由表2可知,在A区不同处理对氮、磷和COD的去除、抑制效果依次为:香蒲:总氮>总磷>氨氮>COD;芦苇:总磷>总氮>氨氮>COD;覆盖河沙:总氮>COD>氨氮>总磷;加硝酸钙:总氮>总磷>氨氮>COD。由表3可知,在D区不同处理对氮、磷和COD的去除、抑制效果依次为:香蒲:氨氮>总磷>总氮>COD;芦苇:氨氮>总氮>总磷>COD;覆盖河沙:氨氮>总磷>总氮> COD;加硝酸钙:总磷>总氮>氨氮>COD。由表2、表3可以看出覆盖河沙和加硝酸钙比较,加硝酸钙对总氮、氨氮和COD释放的抑制效果并没有提高,但对总磷的释放抑制效果平均提高了13%,硝酸钙对抑制磷的释放有很好的效果。

表3D区不同处理对总氮、氨氮、总磷,COD去除效果

处理编号处理

去除率(%)

总氮氨氮总磷COD

D1香蒲50.20 75.60 57.10 28.90

D2芦苇42.90 60.50 50.00 29.80

D3覆盖河沙62.30 62.50 42.90 30.00

D4加硝酸钙57.10 42.90 60.90 29.30

D5对照26.00 2.60 5.60 1.10

4结论

(1)氮、磷污染物释放高峰期为第3 d至第16 d,COD释放高峰期为第7 d至第35 d。

(2)水生植物对总氮、氨氮、总磷和COD有较好的去除效果。香蒲对总氮的平均去除率为563%,对氨氮的平均去除率为6095%,对总磷的平均去除率为4940%,对COD的平均去除率为2943%;芦苇对总氮的平均去除率为4588%,对氨氮的平均去除率为5935%,对总磷的平均去除率为4853%,对COD的平均去除率为3183%;香蒲对氮磷的去除率均高于芦苇。

(3)覆盖河沙和河沙加硝酸钙可以很好的抑制总氮、氨氮和总磷的释放。

(4)覆盖河沙对总氮的平均去除率为5970%,对氨氮的平均去除率为5375%,对总磷的平均去除率为3735%,对COD的平均去除率为3850%;覆盖河沙加硝酸钙对总氮的平均去除率为5700%,对氨氮的平均去除率为4035%,对总磷的平均去除率为5045%,对COD的平均去除率为2915%。

(5)加硝酸钙对总氮、氨氮和COD释放的抑制效果并没有提高,但对总磷的释放抑制效果平均提高了13%,硝酸钙对抑制磷的释放有很好的效果。

参考文献:

[1]张晨东,马秀兰,安娜,等.典型湖库底泥对氮吸附特性的影响[J].水土保持学报,2014,28(1):161-166.

[2]张维昊,方涛,徐小清.滇池水华蓝藻中藻毒素光降解的研究[J].中国环境科学,2001,21(1): 1-3.

[3]李海明,夏雪桐,康文娟,等.北大港水库水质咸化规律与影响因素分析[J].南水北调与水利科技,2013,11(1): 87-92.

[4]魏岚,刘传平,邹献中,等.广东省不同水库底泥理化性质对内源氮磷释放影响[J].生态环境学报,2012,27(1):1304-1310.

[5]陈豁然,杨梦兵,王中伟,等.底泥磷形态及分布特征对水体富营养化的影响[J].污染防治技术,2009,22(5):80-83.

[6]杨文澜,刘力.地表水体底泥污染原位控制技术研究[J].安徽农业科学,2009,37(20):9633-9634

[7]Hull J,C Stephens.Field-scale testing ofa composite particle sediment capping technology[R].EPA Tech Trends,Washington DC.2000.

[8]贾陈蓉,吴春芸,梁威,等.污染底泥的原位钝化技术研究进展[J].环境科学与技术,2011,34(7):118-122.

[9]周真明.城市河湖污染沉积物原位生物/物化组合修复技术研究[D].西安建筑科技大学,2013.4

[10]马涛,张振华,易能,等.凤眼莲及底泥对富营养化水体反硝化脱氮特征的影响研究[J].农业环境科学学报,2013,32(12):2451-2459.

[11]韩璇.生物质炭对底泥吸附镉和磺胺甲恶唑的影响[D].杭州:浙江大学,2013.

[12]吴涛.锁磷剂在富营养化水体中的应用研究[D].天津:天津大学,2012.

[13]余光伟,雷恒毅,刘康胜,等.治理感潮河道黑臭的底泥原位修复技术研究[J].环境研究与监测2007,23(9):5-9.

[14]郭怡雯,张明,陈熙.硝酸盐(钙)颗粒应用于底泥原位修复的研究[J].水处理技术,2009,22(1):51-55.

[15]杨洁,刘波,常素云,等.富营养化水体原位控磷技术研究及应用[J].水资源保,2013,29(2):10-16.

[16]胡鹏,刘春光,孙红文,等.北大港水库底泥盐分释放规律研究[J].环境科学与技术,2013,36(6L):69-73.

[17]王友恒,姜翠玲,张鹏,等.底泥释放对北大港水库分库蓄水后水质的影响[J].水电能源科学,2013,31(8):49-52.

- AR技术在青海历史古迹数字化重建中的应用

- 网页下拉菜单的实现方法与比较分析

- 泸州技师学院在线报名系统设计

- 高校武装管理信息系统的分析与设计

- 农产品追溯系统的设计与实现

- 健美男女APP系统设计与实现

- 高校信息化实施状况与应用效果分析与研究

- “二维码”激活微课在教学过程中的运用

- 基于CDIO—OBE工程教育模式的Java课程群课程改革

- 基于MOOC的高校教学模式研究

- 计算机科学与技术专业的层次化节点课程体系研究与实践

- 校企合作教学在高职软件技术专业中的应用

- 高职院校中翻转课堂教学模式的探究与实践

- 构建智慧校园促进教育教学管理

- 基于职业竞争力导向的《数据库原理及应用》课程教学创新研究

- 浅析大学计算机软件教学局限性的方案

- 大学计算机类课程全英文教学模式研究

- jBPM工作流在实验教学管理系统中的应用

- 混合教学模式下计算机文化基础课程改革初探

- 网络环境下大学计算机课程实验教学改革的分析

- 游戏开发课程教学模式改革的探究

- 基于对分的Android程序设计课程改革与探索

- 关于大学计算机基础教学改革和实践的探讨

- 大学计算机基础无纸化考试与知识点定量分析探索

- 如何上好计算机图形学的第一个算法

- squalidest

- squalidities

- squalidity

- squalidly

- squalidness

- squalidnesses

- squall

- squalled

- squaller

- squallers

- squalling

- squallish

- squalls

- squalor

- squalors

- squander

- squandered

- squanderer

- squanderers

- squandering

- squanderingly

- squanders

- squarable

- square

- squarecutfolder

- 传闻不如所见

- 传闻不实

- 传闻与指实不同,悬算与临事有异

- 传闻之事,恒多失实

- 传闻何可尽信

- 传闻异词

- 传闻异辞

- 传闻异辞,捕风捉影

- 传闻没有根据

- 传闻的、没有根据的话

- 传阅

- 传颂

- 传风扇火

- 传首级示众

- 传香

- 传馨

- 传驿的车马

- 传黄

- 传龟袭紫

- 传:

- 伡

- 伢

- 伢儿到腰,人家要糟;伢儿到头,人家不愁

- 伢儿,小孩子

- 伢子