唐传谦+刘志强+刘晓静

摘要:青海作为一个多民族聚居的省份,至今已有6000多年历史,积淀的历史古迹由于自然灾害或人为破坏等原因,部分湮没在历史烟云中。利用数字技术对目前尚存的古迹重建是保护历史文化传承的一个新的趋势。通过对青海古迹保护方法及存在问题的剖析,结合独特的民族文化,借助增强现实(Augmented Reality,AR)技术把历史古迹残缺部分建模修补,将历史信息如珍贵老照片、视频、三维动画等与现实场景“叠加”,使虚拟环境与现实环境存在于一个空间中。同时以AR技术在国内数字化重建中的成功应用为例,进一步突出在青海历史古迹保护上的应用优势。使得古迹延续下去的同时,保护数据资料,传承悠久的文化。

关键词: 青海;历史古迹;数字化重建;增强现实;叠加;文化传承

中图分类号:TP399 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2017)35-0239-04

Application Prospect of AR Technology in Digital Reconstruction of Historical Monuments in Qinghai

TANG Chuan-qian,LIU Zhi-qiang,LIU Xiao-jing

(Department of Computer Technology and Application, Qinghai University, Xining 810016, China)

Abstract: Qinghai as a multi-ethnic province, has been 6000 years of history, the accumulation of historical monuments due to natural disasters or man-made destruction and other reasons, part of the annihilation in the historical clouds. The use of digital technology to restore the existing historical monuments is to protect the historical and cultural heritage of a new trend. Through the analysis of the methods and problems of the protection of monuments in Qinghai, combined with the unique national culture, with the Augmented Reality (AR) technique, the digital catalogs of historical monuments are patched and the historical information such as precious old photographs, And so on with the reality of the scene "superimposed", so that the virtual environment and the reality of the environment exists in a space. At the same time to AR technology in the domestic digital reconstruction of the successful application of example, to further highlight the application of historical protection in Qinghai. So that the monuments continue at the same time, the protection of data, heritage of a long culture.

Key words:Qinghai; historical monuments; digital reconstruction; enhancement of reality; superposition; cultural heritage

1 概述

AR技術全称为增强现实(Augmented Reality,AR)技术,是指把计算机生成的虚拟对象基于某种媒介并经过模拟仿真后叠加到真实世界,被人类感官感知后,确信虚拟场景是真实场景一部分的技术。该技术呈现给使用者一个感官效果的真实古迹环境,具有将历史与现实虚实结合、三维注册、实时交互的新特点[1]。同时古迹信息以AR技术的方式呈现给观光者,不仅能够看到文字、图片甚至三维动画等形式的解说,还能看到古迹上残缺部分的虚拟重构,以及历史形态的叠加,重现历史的痕迹。此新兴数字化重建技术对于古迹外部形态数字式、地理式资料的传承以及指导人工修复具有深远的意义。

本文从青海省历史古迹重建的现状着手,阐明在古迹重建中存在的问题,找准AR技术在古迹重建中的应用并列举具体实例,进而说明AR技术在青海省历史古迹重建中的优势和必要性。

2 青海省历史古迹重建的现状和存在的问题

2.1 青海省的简介

青海位于中国西北部,早在远古时期就有古老的民族——羌族在此活动。羌族以部落群聚的形式生活,秦始皇时期以西羌为界修筑长城,魏晋南北朝时期,是西北地区民族战争最为频繁且民族矛盾最为尖锐的时期。因此在政治、军事上,青海省具有十分重要的战略地位,是许多政权和民族争夺的目标,也是中原地区的重要屏障,素有“天然国防”之称[2]。青海也一直是汉族文化和少数民族文化交汇的地区,具有浓厚的民族特色。据2016年12月23日青海省非物质文化遗产保护工作会议上获悉,目前该省各类非物质文化遗产达2023项,青海省文化和新闻出版厅统计数据显示,该省入选人类非物质文化遗产代表作名录的有热贡艺术、格萨(斯)尔、“花儿”等5项,中国国家级非物质文化遗产名录73项,省级136项,州(市)级572项,县级1237项[3]。悠久的历史积淀下宝贵的文化遗迹,从中石器时代的彩陶到分布广泛的石刻、岩画、壁画,再到众多气势恢宏的藏传佛教寺院如塔尔寺、丹斗寺、尕让白马寺等,成为青海省人文景观和历史传承的重要组成部分[4]。

2.2 青海省古迹重建的现状与特征

青海历经时间的洗礼留下一批特色的历史古迹,由于日晒雨淋,地震等自然灾害,以及战争、破四旧的人为破坏等原因,遭受到不同程度的损害,其造成的后果是历史文化与民族特色的严重缺失。为保护历史古迹,国家每年斥巨资修缮和保护。古迹见证了国家的兴衰与繁荣,因此青海省政府响应国家出台的《中国文物古迹保护准则》,拨专项资金用来拯救古寺等文物古迹,从文物古迹的调查、评估到确定文物的保护单位来制定和实施保护规划,并定期检查规划的合理性。

一系列的工作推进,希望在古迹的外观上恢复原貌。建筑外观是文化的载体,提供给游客直观的游览体验,亲身处于古迹环境之中,感受浓浓的文化氛围。目前青海省对于古迹外观重建的方法主要有以下几个:

1) 原址重建:对于在城市发展和旧时战争中损坏的古迹,政府采用原址重建的方式。这里以拱辰门为例,拱辰门是原青海省西宁市卫城的北门,也叫做北门城楼。距今已有600多年的历史,在20世纪50年代,因年久失修和城市建设需要拆除[5]。2007年,为延续西宁历史文脉,西宁城中区政府又投资900多万元,以历史资料为依据,按原貌重建了西宁北门城楼。如图1、2所示,为青海省旧时的北门城楼与现在重建之后的对比。

原址重建在大体上重建了外部形态,具体细节难以再现。主要因为重建手续复杂、无资料保存或资料过少提高了重建的技术难度、且具有成本投入高、施工周期长等特点。

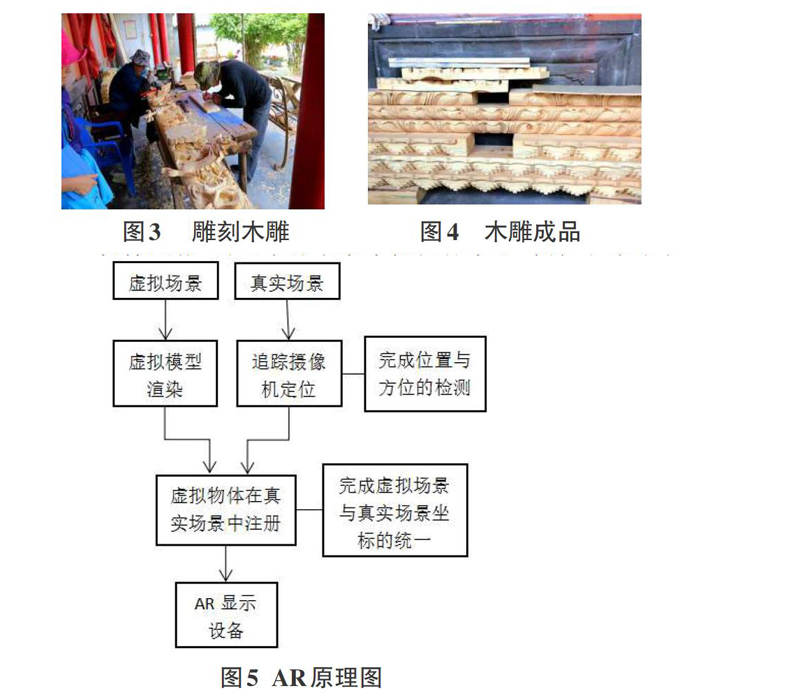

2) 传统手工艺人手工修复:青海省湟中的陈家滩木雕是当地独特的农耕文化、牧文化和伊斯兰教文化结合的产物,是青海各民族文化的缩影,青藏高原上独有的瑰丽奇葩。这些木雕身影出现在塔尔寺等众多寺庙中,作为青海省的一项非物质文化遗产,雕刻工艺复杂,导致手工艺人越来越少,雕刻的精细度也达不到旧时的標准,木雕一旦损坏,修复起来极其麻烦。在青海省南禅寺的部分修复重建中,为还原旧时雕刻的形态,请了非物质文化遗产的手工艺人修复或者重新雕刻古迹木雕。图3为手工艺人正在雕刻木雕,图4为木雕成品。

图3 雕刻木雕 图4 木雕成品

3) 保持原状:对于自然灾害中损坏的古迹,例如文成公主庙在青海省玉树地震时墙体裂缝,庙头山体石头经过地震已大面积松动,危在旦夕,目前的修复只能是将松动的岩石固定,保持原状。

2.3 古迹重建中存在的问题

古迹重建中存在的问题除了原址重建涉及的地理位置、整体景观效果和不影响交通等诸多因素的限制,还涉及施工的难度、周期等。手工艺人的修复方式主要受到传统手工艺人的减少、独特的汉藏结合方式以及西北的民间风俗等因素的制约。对于保持原状的古迹,可能会随着自然环境的更替越来越破败。因此当前古迹的数字化重建就显得尤为重要了,它能缩短古迹重现的周期,降低修复难度,不仅是对古迹现存资料的保存,同时也为后期修复提供依据。

3 AR技术在历史古迹数字化重建中的应用

通过对目前青海省历史古迹重建的现状和存在的问题的分析,引入一种新的技术来解决这些问题成为一种必然。AR作为融合信息技术、计算机视觉技术、多媒体技术和可视化技术等多种数字化技术为一体的技术成为了首选。

3.1 增强现实技术

增强现实技术,即AR技术,是指在现实的基础之上,注重把动态的、背景专门化的信息加载到用户的视觉域上,让虚拟世界服务于真实世界。AR技术是多领域交叉和融合的创新型技术,将计算机生成的二维或三维的虚拟环境(文字、图片、动画、声音、三维模型等)与用户周围的现实环境融为一体,形成与真实环境叠加的效果,使用户从感官效果上确信虚拟环境是其周围真实环境的组成部分,实时地进行人机交互[6]。

AR技术的原理是通过跟踪注册算法实现关键帧的创建与标定,通过图像匹配算法来搜索图像上的特征点,并进行特征点的匹配[7]来确定真实场景中追踪摄像机的位置与虚拟场景中模型的位置与方位的检测,并完成虚拟场景与真实场景的坐标统一,最终完成虚拟环境与真实环境的叠加显示在手机端或者其他设备上[8]。图5为AR技术的原理示意图。

3.2 AR技术古迹数字化重建上的应用

目前AR技术已经广泛应用于导航系统、教育教学、医疗研究、游戏开发、工程设计、古迹重建以及营销策略等多领域[9]。AR在生活中的应用如图6、7所示。

在古迹重建中,传统的古迹重建方式参考老照片及平面图等图片、数据资料进行人工重建,但数据资料的缺失对古迹的重建产生很大的影响,因此,采用AR技术数字化重建古迹,保护数据资源、图片资源、模型资源也是为以后的古迹修缮留下依据。在数字化古迹的同时,叠加古迹的历史信息到现实环境中,完成一条线的古迹轨迹:过去的场景——现在的场景——未来的数据存储。

现以著名的圆明园AR数字重建为例,说明AR技术在古迹中的应用。自康熙四十六年始建,到1860年秋被焚,圆明园以梦幻般的建筑形态存在了150年。夕阳下矗立的断壁残垣,以自身的遭遇,默默地折射着这片国土的荣辱兴衰[10]。2017年5月18日,《“看见”圆明园》数字体验展在中国园林博物馆二号展厅开幕。这次展示手段采用了实体搭建与AR、VR、数字影片等多种虚拟体验的结合,圆明园中正大光明AR景色重现如图8、9所示,

对于圆明园是否重建是一个颇具争议的问题,作为中国人,应该时刻铭记历史,但旧时圆明园的盛况又吸引着民众的眼球。随着社会的进步,我们用科技穿越时空,数字化重建了圆明园的盛况。圆明园的遗迹及AR化重建的效果图分别如图10,11所示。

观众可体会到历史重新展现在眼前的沉浸式游览。重现古迹,又不会抹杀历史,我们将以满满的爱国情怀来看待这百年之殇。

4 AR技术在青海历史古迹数字化重建中的应用

AR技术在青海历史古迹数字化重建中的应用应从青海的特色出发,结合技术的可实施性来谈应用。

首先青海作为一个多民族聚居的省份,古迹类型繁多,不同的古迹具有不同的文化内涵,比如清真大寺,主要用来给信仰伊斯兰教的民众做礼拜,在参观清真寺时有很多禁忌,如不要在礼拜者面前过路,除了赞真主外不许大声喧哗,不得触碰《古兰经》等。在中国,彼此尊重民族独特的文化,是民族团结的首要条件。

其次根据AR技术的特点和目前技术的可实施性,将在以下方面发挥其优点:

1) 收集旧时古迹的图片、文字、视频等资料,在古迹的某个区域上叠加该区域的历史史实,为古迹附上饱满的文化内涵。

2) 通过AR技术将特色的民族文化资料叠加在古迹上,展示在民众眼前,尊重不同民族之间的文化差异。

3) 结合青海特色的藏传佛教寺院,殿堂多而路线繁杂,通过添加标签的形式作为一个简单的介绍或者说小型导航。

4) 对于历史上经历过多次修缮、发生过重大事件、造就过著名的人物的古迹,通过三维技术、或者动画等形式把古迹随着历史变迁的变化过程叠加在现实环境。

5) 利用AR技术提取古迹旧照片中的图片纹理,作为贴图贴到虚拟场景的建筑中,三维化、立体直观重现以前古迹建筑的特征,增加古迹轨迹中的过去场景的真实性。

6) 虚拟场景的建立保存了古迹的多方位视图及数据资料,为以后物质重建古迹保存资源。

7) 对于旅游纪念品,如明信片、海报等,叠加简单介绍到纪念品上,此小類AR化目前已经实现。现将AR技术在青海草原景色明信片上的叠加效果做一个简单的展示,当我们使用移动设备对这张图片进行扫描时,显示该图是美丽青海的风景,如图12所示。

AR技术将在青海省古迹重建中发挥其特点与优势,把不同古迹的原建筑风格、历史上重要事件的发生过程以及青海特色的民族文化通过现代化技术展现给民众,在现实游览古迹的同时,增加了历史资料,保护了现有数据资源,使文化得到传承,数据得到延续[11]。因此将此技术应用到青海省历史古迹的重建中具有重要的意义。

总结起来,AR技术将古迹残缺部分数字化建模修补,将历史信息如珍贵老照片、视频等与现实场景叠加,使用户感觉虚拟环境与现实环境存在于一个空间中,重建古迹的同时重建了历史。同时虚拟场景的建立保护了古迹的建筑数据,为以后的真实重建提供资料。AR技术在数字化重建古迹上的图例说明如图13所示。

5 结束语与展望

社会的发展使得国家和人民越来越注重历史古迹保护的重要性,历史文化是古迹之中蕴含的最珍贵的产物[12]。本文结合青海古迹独特的文化特点,将AR技术作为工具对古迹数字化重建的应用做出了说明。其数字化重建过程中的虚拟建筑信息及历史资料将为以后古迹的现实重建提供宝贵的资源。使得真实环境中的切身体验与虚拟环境中展示的文化古迹融为一体,给予超越现实的感官体验。

目前基于AR技术的古迹数字化重建正在实现的过程中,实现方法上考虑青海作为旅游城市,在使用新兴技术传播文化内涵的同时,增加旅游的趣味性[13],叠加三维动画,多互动性等方面入手,将旅游打造为科技旅游,弥补传统手段对古迹重建的缺陷,推动文化传承。

参考文献:

[1] 齐越,马红姝.增强现实:特点、关键技术和应用[J],小型微型计算机系统,2004,25(5):900-903.

[2] 王昱.试析青海历史发展的重要特点[J],青海社会科学,1996,2(15).

[3] 罗云鹏.青海各类非物质文化遗产达2023项 省级项目数总体偏少[EB/OL]. http://www.chinanews.com/cul/2016/12-23/8102759.shtml.

[4] 靳育德. 老西宁贰[M]. 青海:青海人民出版社,2014:24-29.

[5] 马燕燕.西宁古城地名故事——北门城楼与北门泉[EB/OL]. http://www.qh.gov.cn/dmqh/system/2013/05/03/010044831.shtml.

[6] 吴亚峰,刘亚志,于复兴. VR与AR开发高级教程基于Unity[M].北京:人民邮电出版社,2017:1-2.

[7] 谢孔凯,申闫春.东巴古迹虚拟场景增强现实仿真研究[J]. 计算机仿真,2015,32(06):407-411.

[8] 雷正龙.基于Android的增强现实技术在旅游体验中的应用研究[D]. 北京:北京工业大学,2015.

[9] 毛锋,王凌云.历史文化资源保护中的新技术应用[J].北京规划建设,2006(7):79-81.

[10] 陈靖,王涌天,林精敦,等.基于增强现实的圆明园景观数字重现[J].系统仿真学报,2010,22(2):424-428.

[11] 师国伟,王涌天,刘越,等.增强现实技术在文化遗产数字化保护中的应用[J]. 系统仿真学报,2009,4,21(7):2090-2097.

[12] 余日季,唐存琛,胡书山.基于AR技术的非物质文化遗产资源产业化开发研究[J]. 湖北社会科学,2014(4):50-54.

[13] 魏三强,王兵.AR技术在非物质文化遗产及文化旅游业中的应用[J]. 江汉大学学报自然科学版,2016,8,44(4):364-368.

- 功能性消化不良老年患者应用马来酸曲美布汀胶囊与米曲菌酶胰酶片联合治疗的临床效果

- 索菲布韦联合利巴韦林治疗慢性丙肝的临床效果分析

- 孟鲁司特钠联合布地奈德治疗咳嗽变异性哮喘的临床研究

- 马来酸依那普利叶酸片联合苯磺酸氨氯地平片治疗H型高血压临床疗效研究

- 丙基硫氧嘧啶与甲巯咪唑治疗妊娠合并甲亢的效果及对母婴结局的影响

- 曲妥珠单抗联合多西他赛治疗HER2阳性的转移性乳腺癌的临床效果

- 天麻素联合倍他司汀治疗眩晕症临床分析

- 阿莫西林与阿莫西林-克拉维酸钾不良反应的对比研究

- 多排螺旋CT诊断外伤性肾上腺血肿的应用价值

- 多索茶碱与氨茶碱治疗慢性支气管炎临床疗效的对比观察

- 研究分侧口内外联合法治疗颞下颌关节前脱位的临床效果

- 氟康唑胶囊联合克霉唑阴道栓治疗霉菌性阴道炎临床疗效观察

- 糖皮质激素联合特布他林治疗慢阻肺急性加重期患者的临床效果

- 厄贝沙坦联合硝苯地平治疗轻中度高血压临床效果观察

- 浅析经阴和经腹联合彩超在宫角妊娠诊断中的应用

- 舌癌多种治疗方式的临床疗效比较

- 思维导图在腹腔镜胆囊切除术术后并发症护理中的结合与应用

- 流动儿童免疫规划疫苗接种的影响因素研究

- 氨磺必利联合舍曲林治疗精神分裂症伴强迫症状的疗效

- 研究牙体牙髓病患者接受奥硝唑合剂辅助填充治疗的临床效果

- 高频彩超检查对于腮腺肿块的诊断与鉴别诊断的临床价值

- 老年胆结石患者手术治疗临床分析

- 脑血栓患者应用阿托伐他汀联合氯吡格雷治疗的观察及评价

- 妊娠早期胎盘绒毛植入15例临床分析

- 盆腔灌注疗法治疗盆腔炎的临床疗效观察

- nonsecretions

- nonsecretly

- non-secretor

- nonsecretory

- nonsecrets

- non-sectarian

- nonsectional

- nonsectionally

- non-secular

- nonsecular

- nonsecure

- nonsecurities

- nonsecurity

- nonsedentarily

- nonsedentariness

- nonsedentarinesses

- nonsedentary

- non-segmental

- nonsegmentary

- non-segmentation

- nonsegmentation

- nonsegmentations

- nonsegmented

- nonsegregable

- nonsegregated

- 烧焙制作

- 烧焚

- 烧焦

- 烧焦了

- 烧焦了的米饭

- 烧焦了的米饭——凑合着吃

- 烧焦的灯芯

- 烧焦糜烂

- 烧焫

- 烧煤油炉子

- 烧煮

- 烧煮牛羊肉的气味

- 烧煮食物用的较弱的火

- 烧煮食物,做饭菜

- 烧煮,烹饪

- 烧煳了心

- 烧煳(糊)了心

- 烧煿

- 烧熬子烧腿,烧锅烧底

- 烧燌

- 烧燔

- 烧爇

- 烧牛之兵

- 烧牛兵

- 烧犀观火