罗杰红 杨伟明 陈荣征

摘要:移动互联网技术是战略性新兴产业,其发展规模与速度导致产业从业人才匮乏,其专业建设没有成熟的、体系化的经验可以借鉴,该文提出了基于“移动互联+”的信息技术专业群协同建设的思路,并围绕专业群协同建设阐述了相关的举措。

关键词:移动互联网;移动互联+;后PC时代;五协一同

中图分类号:TP393 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2017)17-0279-02

1概述

移动互联技术是当今发展最快、应用最广、新技术新工艺涌现最多和最猛烈的前沿技术,2011年PC全年的销量首次低于智能终端的销量,目前人们花在移动互联的时间远超过传统internet,人们连接网络的人口正发生根本性变化,后PC时代已来临,智能终端和移动互联网已经成为移动通信业务快速发展的推动力,每年将保持50%甚至更高的增长速度。据统计,今年中国总体网民规模将达到8.5亿人,其中国移动网民数量将达到7.5亿人,随之而来的对移动互联应用方面的技术人才将呈现爆发性增长。据工信部统计,未来3年内我国这方面的人才需求量将超过100万人,其中移动软件开发、移动游戏开发人才缺口在45万左右,移动软件测试与维护、移动营销等岗位人才缺口在30万左右。如何解决人才的缺口问题,一方面开设移动互联方向的新专业,另一方面对现有的信息类专业进行改革。

2高职专业群协同建设的必要性

专业群协同建设是指在协同理论的基础上,多因素、多主体共同作用,各协同建设主体在专业群建设目标指引下,相互补充配合,优势互补,充分发挥主体优势,深入开展各主体合作,搭建协同建设机制平台。

目前高职院校各专业之间发展不均衡,构建专业群的协同建设是为了促进人才培养创新、实现专业群中各专业水平整体提升而开展的资源整合的建设组织模式。高职院校通过专业群的搭建,优化专业结构,整合优质资源,融合专业群中各专业的优势和特点,利用专业间的交叉效应,协同各方资源,实现各专业优势互补,实现资源的优化配置,可以提高专业群整体的办学水平和办学质量。其次,高职院校专业群协同建设有助于教师之间教研、科研工作的高效开展,促进教师团队的快速成长。再次,实施专业群协同发展,可以避免资源的重复建设和浪费,避免专业之间的不良竞争,达到资源合理优化配置。本文以广东职业技术学院基于“移动互联+”的信息技术专业群建设为例。

3搭建基于“移动互联+”的信息技术专业群

教育部已经将移动互联网技术作为战略性新兴产业相关专业的重点,近几年,虽有超过100所高校及高职院校相继开设移动互联专业,但还有很多数院校目前的专业设置基本停留在PC时代下的专业设置要求,课程体系和课程开设主要围绕PC桌面体系。基于以上背景,目前各院校信息技术专业群的改革非常迫切。围绕“移动互联+”,调整信息技术专业群的发展思路,搭建基于“移动互联+”的信息技术专业群,该专业群主要是基于以下考虑:一是信息技术专业群中的每个专业的人数不多但发展较快,移动互联应用及相关课程都是新兴技术;二是各个相关专业之间都围绕“移动互联+”技术紧密地联系在一起,因此可把移动应用开发、软件技术、物联网应用技术、计算机网络技术、计算机应用技术等5个最相关的专业组合在一起形成一个基于“移動互联+”的信息技术专业群,专业群重点聚焦在移动互联技术应用与对应的技术服务领域,以现有的软件技术专业、物联网应用技术专业、计算机应用技术专业、计算机网络技术专业的建设为基础,以移动应用开发新专业建设为核心,以“专业互联互通、技术领域相关、职业岗位相近、专业资源共享”为原则,全面深入打造基于“移动互联+”的信息技术专业群,从而带动相关“移动互联+”应用类课程的开发与建设,并推动高职院校“移动互联+”相关专业建设水平的整体提升。

4专业群协同建设的主要举措

4.1搭建“五协一同”的机制保障体系

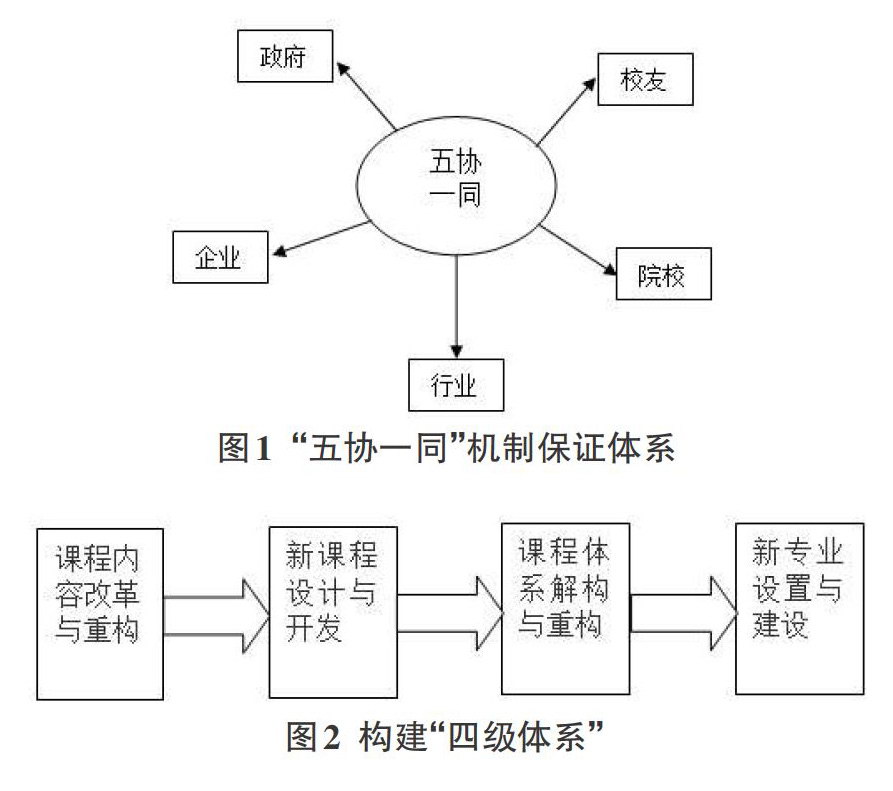

为实现基于“移动互联+”的信息技术专业群的改革建设,首先搭建“五协一同”的机制保障体系,即:协同区域行业政府、协同行业产业、协同合作企业、协同兄弟院校、协同优秀校友,见图1,共同实现专业群建设与发展。

协同行业产业,实现的是专业群与产业群的协同,是保障体系的基础,产业群的人才需求、岗位职业要求直接影响专业群的设置和内涵建设,两者协同将更加有利于专业群人才培养目标的实现。学校与企业的协同,是保障体系的关键,校企合作,探索共建,是实现协同建设的重要内容。校政、校校、校生协同,是保障体系的重要方面,能够通过多方协同建设,实现多方共同发展。

4.2构建专业群建设改革“四级体系”

信息技术专业群各专业具有元素多样化的特点,这些专业涵盖信息技术或服务领域的应用,具有一定的相通技术平台,只有发挥专业集群效应,协同建设、协调推进,才能增强专业适应性和拓展性。按照稳步推进,积极发展的改革思路,围绕“移动互联+”拟定专业群改革路径为“四级体系”,见下图2,即第一级体系是:现有课程内容的改革与重构相应课程的内容,即将原有PC桌面体系的课程教学内容做适当的删减,按现有移动应用技术的要求增加相应的教学内容;第二级体系是:设计新课程及开发对应的教学内容,即增加与移动应用技术相关的课程;第三级体系是:对专业群中现有的课程体系进行解构与重构,即结合前两级的课程改革成果,重构与优化课程体系,重构后的课程体系既有PC桌面体系做基础,也有与移动应用技术相适应的课程体系;第四级体系是:开设移动互联应用相关新专业,即开设移动应用开发新专业。

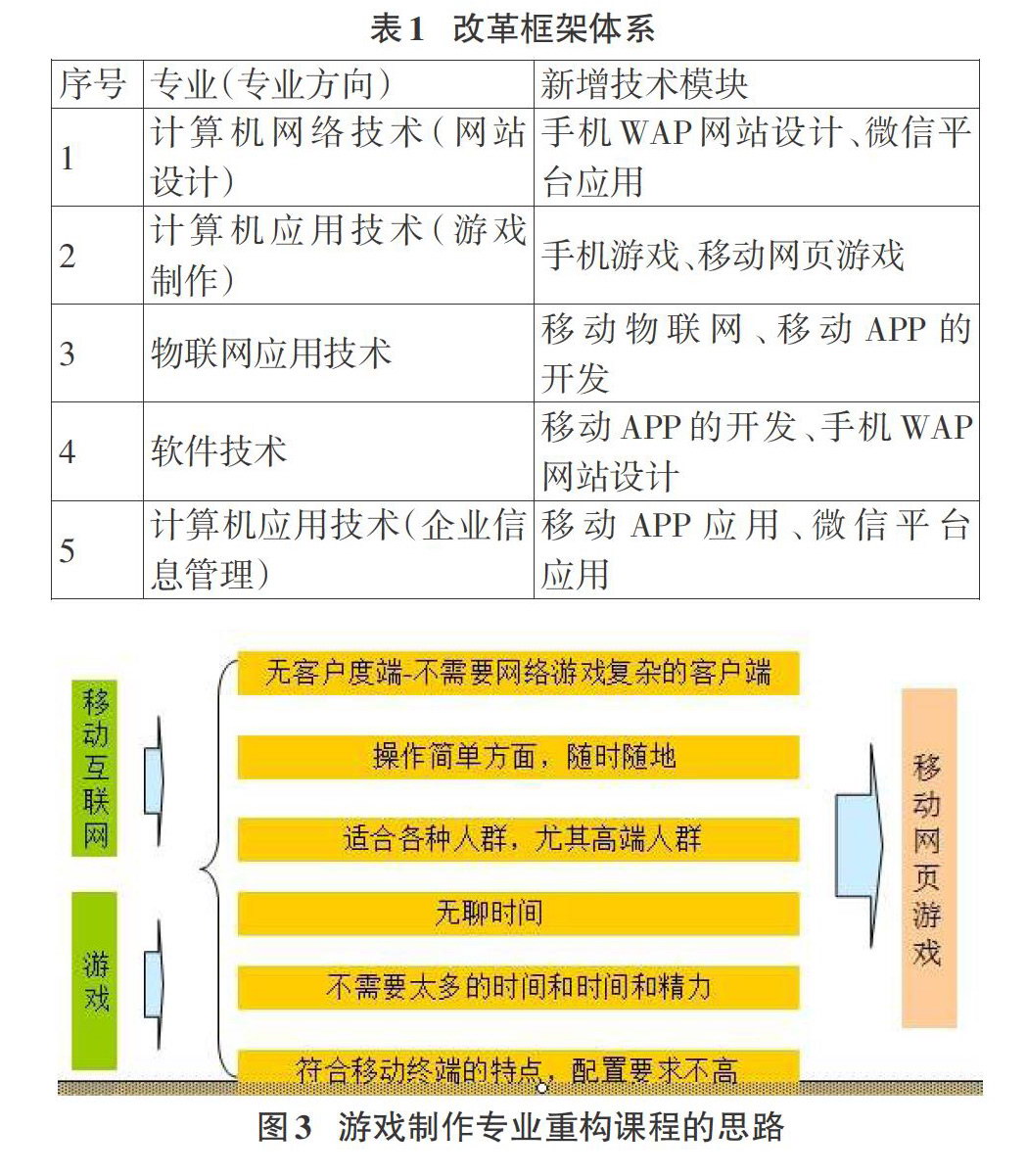

4.3设计基于“移动互联+”的信息技术专业群的改革框架体系

面对移动互联网的发展浪潮,分析移动互联应用人才的技术技能需求及职业岗位要求,以信息技术专业群目前的各个专业方向为切入点,研究基于“移动互联+”的信息技术专业群的建设改革的主要内容,设计专业群改革的框架体系,在各专业方向中嵌入“移动互联+”的技术元素,见下表1,如“微信平台应用”模块是计算机应用技术和计算机网络技术专业协同共享建设的模块,“移动APP的开发”模块是物联网应用技术和软件技术专业协同共享建设的模块,各模块的设计与实施是为适应在后PC时代、移动互联网的发展人才需求。

4.4面向应用,重构课程

如何进行移动终端开发,如何在移动终端上催生各种多姿多彩的精彩应用,日渐成为整个产业群关注的焦点。作为专业群的课程改革,其改革思路是:面向应用,重构课程,以游戏制作专业方向为例,如“移动网页游戏”课程的形成见下图3,又如核心课程《虚拟仿真技术》课程学习,以Unity工具应用完成从UI设计向三维虚拟设计及移动应用技术技能培养等。软件技术专业为了完成从PC端应用系统开发向移动端平台开发知识技能迁移,课程改革设置则是:开设移动应用开发专业《An-droid程序设计》课程学习,培养移动APP的开发技术技能人才。

5结束语

基于“移动互联+”的信息技术专业群协同建设经过几年的研究与实践,其人才培养教育教学改革取得了一定的成效,形成了一定的特色,培养了一批适应“移动互联+”技术发展的信息技术专业人才,但如何更有效发挥群协同效应?该专业群的协同建设依然任重而道远,而且专业群“五协一同”的机制保障体系仍需进一步的完善、深化化和实践,各专业建设的内涵也将在实践中得到丰富和提升,使培养的人才成为能满足后PC时代产业需求的优秀技术技能人才。

- 加速康复外科理念在骨科患者围手术期护理的效果观察

- 髓内钉与钢板治疗肱骨干骨折疗效比较

- 晚期肺癌的护理应该注意哪些

- 不同部位损伤对颅脑外伤病人认知功能的影响探讨

- 集束化护理策略对ICU患者ICU综合征的影响

- 血液成分输血治疗产科弥漫性血管内凝血的疗效评价

- 易孚凝胶在鼻咽癌放疗皮肤反应患者护理中的应用

- 血液生化检验标本分析过程中检验结果准确性的影响因素探讨

- 心理干预在脑膜瘤切除术后康复护理中的应用效应研究

- 室间隔缺损患者手术前后护理方法与应用价值分析

- 危重患者外出检查Checklist的应用效果分析

- 优质护理干预在前列腺增生症患者经尿道前列腺电切术围手术期中的应用

- 品管圈活动在胰岛素泵规范化管理中的应用

- 综合护理对衰退期精神分裂症社会功能的康复效果

- 514例社区结直肠癌筛查高危人群的结肠镜检查结果分析

- 多模式预防性镇痛对剖宫产术后产妇早期宫缩性疼痛护理的影响

- 老年阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者睡眠监测特点分析

- 知信行纵向护理干预在老年TURP术后暂时性尿失禁患者中的研究

- 对于全身麻醉苏醒拔管期患者使用右美托咪定的安全性分析

- 综合护理对髋部骨折患者下肢深静脉血栓形成的影响研究

- 元胡止痛滴丸联合抗生素治疗慢性盆腔炎120例疗效分析

- 盐酸氨溴索注射液联合雾化吸入治疗急性加重期慢阻肺临床分析

- 家庭护理对脑梗死患者康复期中的应用效果

- 护理干预对感染科老年肝病患者睡眠质量及生活质量的影响分析

- 微型种植体支抗与传统的正畸方法应用在口腔正畸的效果研究

- well-confirmed

- well connected

- well-connected

- well-conserved

- well-constituted

- well-constricted

- well-constructed

- well-contested

- well-continued

- well-contrasted

- well-contrived

- well-controlled

- well-conveyed

- thin¹

- third

- thirdcountrynational

- third-country national

- third-degree

- third degree

- third-degreed

- third-degreeing

- third-degrees

- thirder

- thirdest

- third-generation

- 中俄布连斯奇界约

- 中俄恰克图界约

- 中俄改订条约

- 中俄瑷珲条约

- 中保

- 中候

- 中允

- 中允不公

- 中元

- 中元节

- 中元音

- 中八生

- 中公

- 中共“一大”会址

- 中共七届二中全会

- 中共中央

- 中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定

- 中共中央关于无产阶级文化大革命的决定

- 中共中央关于纠正电报、报告、指示、决定等文字缺点的指示

- 中共六届四中全会

- 中共十一届三中全会

- 中共十届三中全会

- 中共秘密战线豪杰

- 中关节

- 中兴