黄筱钰

【摘要】小学生在解决数学问题过程中所出现的种种错误,很多情况下都是产生在审题这一初始环节中.而审题的失误则和他们对数学概念的掌握、审题方法的运用、数学语言的理解有关.所以,教师在平时的教学中要注重审题方法的教授,从而提高学生的审题能力.

【关键词】审题能力;审题方法

审题是解题的开始,也是解题的关键.审题,这是解题过程中关键的第一步.所谓“审题”就是审清题意,其一是弄清题目内容,其二是理解题目列举的数量关系.所以,“审题”是解题的前提和依据,不认真审题就无法进行分析推理.而审题的正确与否,直接影响解题的结果.因此,作为小学数学教师,在教学过程中应帮助学生形成良好的审题习惯.这对于小学生克服数学学习的困难,打开数学思维的大门具有重要的现实意义.

学生审题能力的高低会直接影响解答的结果.小学生在解决数学问题过程中所出现的种种错误,很多情况下都是产生在审题这一初始环节中.每次练习中产生的错误,学生总是简单地归咎为“粗心大意”四个字.实际上造成学生审题失误的原因有很多,下面将从三个方面分析学生审题失误的原因.

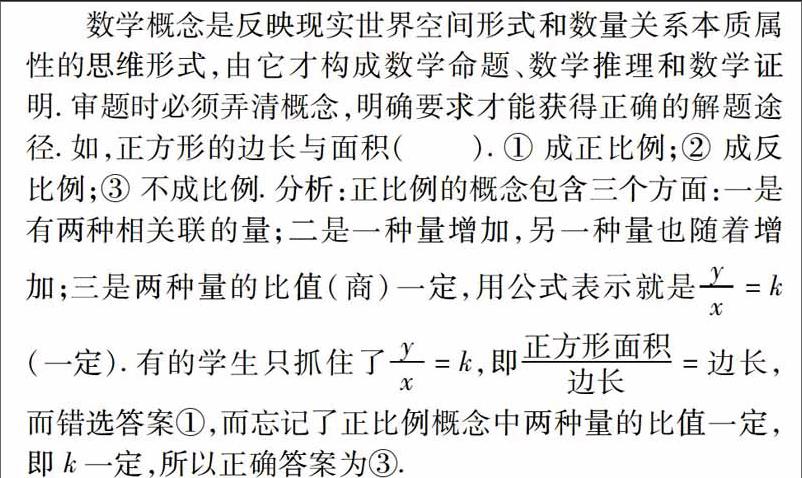

一、对数学概念、原理不理解,造成审题错误

二、审题不仔细,看错、忽视条件造成错误

这是小学生做题时最常犯的错误,学生审题不仔细,看错字进而理解错题意造成失误.或有些问题虽未给出明确的条件,但却隐含在问题或图例中,学生审题不全面,不注意挖掘,造成失误.如,78个45的和是多少?分析:一些学生看到“和”这个字就直接想到了用加法计算,列式78+45=123.没有真正去认真审题.这题的关键是“求78个45是多少”,其实求几个几是多少,应该要用乘法计算.正确解法应该是78×45=3 510.

三、对数学语言不理解,造成审题错误

数学语言是表达数学思想的专门语言,具有抽象性、准确性、简约性和形式化等特点.而学生由于数学语言方面的差距,阅读理解能力的差距,看不懂题意,审题不准确.由此造成审题错误.如,某商场店庆搞打折活动,先降价20%,店庆结束后又提价25%,现在售价()原来售价.① 大于;② 小于;③ 等于;④ 无法比较.分析:从表面上看是先降价20%,店庆结束后又提价25%,好像是变贵了,因此,选择①.其实不然,降价后提价,单位“1”已发生变化,现价是原价的1×(1-20%)×(1+25%)=100%,这表明与原价相比是一样的,应选③.

审题不全面是很多学生共有的问题.审题不全面包括两个方面:一方面,是指学生自己本来理解和会做的题目,由于审题不仔细而造成的差错.此类学生主要表现在做作业或考试时,看错关键字、计算符号看错、抄错数字等.另一方面,是很多由于数学题中存在着隐含条件,学生忽略或未发现隐含条件而造成审题失误.

(一)内化概念、理解公式

数学概念是人脑对现实对象的数量关系和空间形式的本质特征的一种反映形式,即一种数学的思维形式.在数学中,作为一般的思维形式的判断与推理,以定理、法则、公式的方式表现出来,而数学概念则是构成它们的基础.正确理解并灵活运用数学概念,是掌握数学基础知识和运算技能、发展逻辑论证和空间想象能力的前提.因此,掌握数学概念,理清数学原理,对学生来讲是尤为重要的.但在小学阶段,学生的思维以直观形象为主,因此,在概念教学中要让学生经历概念形成的过程,只有这样,学生才能将概念主动内化.例如,在教学“平均分”时,一定要让学生动手分一分物体,学生才能感受到什么是平均分以及平均分的方法.数学公式也是一样,要让学生经历公式推导的过程,理解为什么.例如,“平行四边形面积”的教学,就要让学生学会将平行四边形转化成长方形,这样对平行四边形的面积公式就能牢牢记住.

(二)仔细读题、抓住重点

在解决数学问题的时候,很多学生由于审题不仔细造成的失误不胜枚举.

1.一字之差

小明从家到公园,行了全程的四分之一,距终/中点还有90米.小明家到公园有多少米?这两道题的条件和问题看上去似乎一样,只有“终”和“中”一字之差,但解答可就不同了,因为“终”指全程,而“中”指全程的一半.

2.一词之别

太谷拖拉机厂去年/今年生产拖拉机6 000台,今年比去年多生产五分之一,今年多生产拖拉机多少台?分析:上述两道题中由于“去年”和“今年”一词的差别,使得单位“1”由已知变成未知,虽然要求的问题没变,但解法不同了.

3.一号之分

小強看一本书,第一天看了全书的四分之一,第二天看了全书的五分之一,正好看了180页.第一天看了多少页?分析:两道题在形式上只有“逗号”和“句号”不同,可解题思路就不一样,上面题的180页表示两天看的页数,下面题的180页表示第二天看的页数,因此,解法不同.

学生在做这类题时,一定要仔细读题,不能因其简单而只扫一眼,马上做题.这样容易看错字或运算符号,从而造成解题失误.学生开始接触这类题时,教师要根据学生的年龄特点,对形式和要求做出明确的规定,如,大声读、读通句子、不漏字、不添字等.而为了防止读过就忘,在读的过程中可用自己习惯的符号来标示关键词语,“”“”和“……”等都可以.

(三)理清关系、画图理解

在数学习题中,不仅有已知条件,还有很多隐含条件.很多学生因为忽略隐含条件造成审题失误.遇到这类题目,可以列出题中所给的条件与问题,发现它们彼此间的数量关系.如,某出版社发行一本杂志是月刊,每月发行一期,最新的一期是第72期,问这本杂志创刊多少年了?已知条件:月刊、每月发行一期、最新的一期是第72期;问题:杂志创刊多少年了.分析:把已知的条件与问题摘录出来,就容易发现这题中的隐含条件是一期就是一个月,72期就是72个月,一年中有12个月.因此,可以列式:72÷12=6(年).

当然也可以借助画图来理解题意.有人说,画图是审题的利器.许多数学题的数量关系比较隐蔽,但只要运用数形结合的思想方法,把题中的已知条件和要求的问题图像化,恰当地用模拟实物图或线段图画出来,进行观察思考,那么题中的数量关系就能直观形象地暴露出来.因此,画图观察,发挥图形直观形象的效能,启迪思维,是审题的好方法.如,解放碑广场上的大钟5时敲5下,8秒钟敲完.12时敲12下,需要多长时间?分析:学生通过画线段图来理解这题中的难点,要求每敲一下,用线段图上的一个端点来表示,敲5下就是有5个端点,然后,把第一个端点到最后一个端点用线连接起来.

从这线段图上学生发现,在敲5下的时间里共有4个间隔,4个间隔需要8秒钟完成,由此得到每个间隔需要2秒钟完成.还能知道“间隔数比敲的次数少1”,从中可以推断出“12时敲12下”中会有11个间隔.在前面的审题过程中,已经知道了每个间隔需要2秒钟来完成,那么11个间隔就是需要11×2=22(秒)来完成.

(四)思维外显,注重表达

数学语言具有高度抽象性,因此,数学阅读需要较强的逻辑思维能力.因此,在教学中要给学生说的机会.在说的过程,学生的解题思路就会暴露,在教师的指导修正下,学生就会慢慢形成数学语言的逻辑性,进而提高解题能力.如,在教授乘法分配律时,不仅要学生记住(a+b)×c=a×c+b×c这个公式,更要引导学生能说出在去括号时,用括号外面的数乘括号内的每一个数,然后,把它们的积相加.可以请几名学生用语言说出这个公式表达的意思并且出几题类似的题目让学生自己说.这种数学语言的训练,可以让学生在做乘法分配律时,减少出现审题失误造成的解题错误.

综上所述,审题能力是综合获取信息、处理信息的一种能力,它需要以一定的知识储备、认知水平为依托,更需要有良好的读题习惯、有效的思考方法为保证.数学审题能力的获得并不是一蹴而就的,它需要有一个学习、积累、反思、巩固、发展的长期过程.因此,从低年级开始教师就应关注学生数学审题能力的培养与训练,采取切实有效的训练方法帮助学生逐渐养成良好的审题习惯,形成较强的数学审题能力.

- 技能等级评价管理体系建设的途径

- 卫生监督在地方经济发展中的作用

- 乡镇财政管理水平提升策略思考

- 县级经济管理体制的改革分析

- 仓储管理现状及发展趋势

- 事业单位预算管理现状问题及提升研究

- 关于加强行政事业单位国有资产管理的思考

- 公立医院成本管理精细化浅析

- 行政事业单位固定资产管理的常见问题及对策

- 加强全额拨款事业单位预算管理研究

- 高校暂付款管理问题浅析

- 浅谈基层气象部门预算管理问题

- 浅谈军队物资采购工作

- 基于精益思想的第三方整车物流管理研究

- 高原环境下卷烟物流配送成本控制的问题研究

- 业财融合下高校教育基金会经费管理问题及对策

- 建筑施工企业增值税税负因素分析及应对措施研究

- 房地产企业的税务筹划风险及防范措施研究

- 企业税务风险内部控制研究

- 增值税税率下调对建筑企业的若干影响

- 国企内部经济责任审计风险探析

- 煤矿企业财务管理中税收筹划问题探讨

- “数字内审”发展趋势及应对策略分析

- 跨国企业关联交易下内部转移定价税务风险探究

- 房地产企业纳税筹划与风险控制探讨

- defoamed

- defoaming

- defoams

- defoliate

- defoliated

- defoliates

- defoliating

- defoliation

- defoliations

- defoliators

- deforestation

- deforestations

- deforested

- deforesting

- deforests

- deform

- deformabilities

- deformation's

- deformed

- deformedly

- deformedness'

- deformedness

- deformednesses'

- deformednesses

- deformedness's

- 秋天的树叶——怕风吹

- 秋天的树木

- 秋天的棉桃

- 秋天的棉桃——合不拢嘴

- 秋天的气候——温差大

- 秋天的江湖水、雨水

- 秋天的花朵

- 秋天的花椒——黑了心

- 秋天的草

- 秋天的蝉——自鸣得意

- 秋天的辣椒——红角儿

- 秋天的野兔子——又撒起欢儿来

- 秋天的雨

- 秋天的雾

- 秋天的露水

- 秋天的风——凉了

- 秋天的风光景色

- 秋天的高粱

- 秋天的高粱——红到顶了

- 秋天的黄瓜——就这一茬

- 秋天的黄瓜棚——空架子

- 秋天美好的时光

- 秋天自然界的声响

- 秋头秋脑

- 秋女