代海岩

摘 要:本文主要研究价值网络内部企业移情能力、资源迁移能力对企业间合作稳定性的影响,以及文化包容性的调节作用。本文选取山东省内的济南、青岛、淄博、潍坊、烟台、威海等地区共201家制造业企业作为调查对象,利用多元线性回归结果显示:(1)企业移情能力显著正向影响企业间合作稳定性。(2)资源迁移能力显著正向影响企业间合作稳定性。(3)文化包容性显著正向调节企业移情能力与合作稳定性之间的关系。(4)文化包容性没有显著正向调节资源迁移能力与合作稳定性之间的关系。

关键词:移情能力;资源迁移能力;合作稳定性;文化包容性;价值网络

中图分类号:F270 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2021)02(b)--04

价值网络是企业参与并依托的重要竞争载体,犹如航母一样在市场上为企业提供持续的战略支撑与竞争动力。在价值网络内部,构成主体包括企业、顾客与其他机构之间的合作是网络形成的基础,也是网络存在的基本元素之一。但是现实中有时企业间合作中断,究其原因是由于资源在合作伙伴之间不能有效匹配,有的是缺配,或者是错配……由此企业间合作的稳定性就显得至关重要,如何保持和提升合作稳定性是亟待思考的理论问题。

已有研究关注了合作稳定性的前置因素,比如复杂性、关系、联盟奖励分配、研发成本分摊等,但是忽视了内部能力这一作为支撑、手段与保障的战略基础性要素。本文借鉴社会网络理论和组织能力观,立足价值网络内部,从能力视角聚焦于探索影响合作稳定性的前置因素,即厘清企业移情能力、资源迁移能力作用于合作稳定性的机制,同时探讨文化包容性的调节作用,以期提升资源匹配精准度。形象地说,重在揭示以上两种能力是如何通过提高资源瞄准清晰度和资源出击准确度,促进企业间的合作形成与维持。

1 文献回顾

已有关于合作稳定性的相关研究,根据合作成员所处的不同业务环节和连接媒介来分类,包括三个方面:一是关于联盟稳定性,关注相同或类似经营主体,属于横向范围;二是关于供应链稳定性,着眼于上下游,属于纵向范围;三是关于合作稳定性,聚焦合作与关系,侧重连接纵向和横向的媒介。

就联盟稳定性的研究来看,涉及供应商联盟、研发联盟等。Nagarajan和So?ic(2009)分析认为,供应商联盟的结构是市场上的权力结构、供应商数量和需求结构的函数[1];蒋樟生和郝云宏(2012)探讨联盟成员的知识获取能力、知识学习能力对技术创新联盟的影响 [2] 。王则灵和尤建新(2015)认为,知识特性的内隐性、复杂性、系统性引发的知识产权风险会影响研发联盟的稳定性[3];谢宗杰(2015)则发现知识创造能力、知识距离、外部知识可转移程度、创新收益分配方案均影响创新联盟稳定性[4]。

就供应链稳定性的研究来看,Yang等(2008)发现,供应商的关系承诺和信任均积极影响供应链联盟稳定性[5];符少玲和王升(2008)认为,影响合作能力、意向、条件、风险四类因素通过作用于供应链合作绩效而影响供应链合作稳定性[6]。So?ic(2011)研究供应商联盟稳定性时发现需求不确定性、关键事件中的收益均对联盟稳定性有影响[7]。

就合作稳定性的研究来看,Bidault和Salgado(2001)指出,业务复杂性和组织复杂性均积极影响企业间的合作稳定性[8];Acemoglu等(2012)则认为,替代性协议的不稳定性和提高效率的变化对共同决策的稳定性产生影响[9]。曾德明等(2015)发现,合理的研发成本分担比例能为研发溢出发挥正向作用创造条件,并有助于维持联盟内部关系稳定[10]。

综合上述相关研究发现,大多集中在联盟稳定性,既有横向关注不同的业务环节所涉及的主体形成的联盟,也有产业链或价值链上下游涉及主体的联盟;既关注了影响稳定性的前置因素,也阐述了稳定性的效果。虽然也有关于合作(关系)稳定性的研究,但鲜有从能力视角的考察,也缺乏在网络环境下的解读。由此,有必要对价值网络内部的合作稳定性,以及影响合作稳定性的前置因素进行探讨。

2 假设提出

2.1 企业移情能力、资源迁移能力与企业间合作稳定性

企业移情能力是指企业感觉其他企业和个体、体验其思考的类似情绪状态甚至是忘记彼此边界的能力[11],是在网络内部或社区里企业间互动的最重要的基础之一,也是一段时期内相对稳定的特质[12]。企业间合作稳定性是指在价值网络内部,企业之间关系的持续维持以及在合作项目上的人力、物力等资源的持久贡献与持续提供[13]。

企业移情能力有助于企业理解合作伙伴的思维方式和立场,感知对方的感受和需求,且能唤起帮助合作伙伴的欲望及情感,尤其是有助于识别对方没有表达的且不易被观察到的那些情感和需求。这将为企业与合作伙伴間良好关系的形成打下基础,并为已形成关系的持续存在提供有机土壤[14],在一定程度上确保合作项目的建立及后续的资源承诺。由此本文认为,企业移情能力越高,越有助于提高企业间合作的稳定性。基于以上分析,提出以下假设:

假设1:企业移情能力正向影响企业间合作稳定性。

资源迁移能力是指价值网络内部,各种资源(包括经验、技能或有战略价值的市场数据等)的转移与传递能力[15]。

资源迁移能力有助于价值网络内部企业在部署资源时,实现资源(包括知识)在网络内部的有序流动和转移;同时也有助于企业快速响应市场出现的顾客需求,以及企业与合作伙伴之间所涉及合作项目的资源需求[16]。依靠资源迁移能力,一方面,企业实现资源在网络内部的合理流动;另一方面,提高企业间资源需求所对应的资源匹配精确度,进而确保良好关系的形成与存续,并实现关系稳固的良性循环。由此本文认为,资源迁移能力越高,越有助于提高企业间合作的稳定性。基于以上分析,提出以下假设:

假设2:资源迁移能力正向影响企业间合作稳定性。

2.2 网络内文化包容性的调节作用

文化包容性是指使具有不同背景、心态和思维方式的企业,基于合理的原则能有效地一起合作,发挥最大潜能,进而实现企业目标的文化特性[17],网络内部文化是参与主体间假设、价值观、规则等的复杂配置[18]。

文化包容性有助于促进知识共享,设立企业间互动的情景和怎样在特定情景使用知识,典型特征是开放、信任、沟通渠道的可得性与使用、高管的支持,以及非正式性、沟通的丰富性、学习转移和知识吸收的开放性[19]。同时文化包容性将减少竞争,提高网络内部企业间分享关键信息的意愿[20],减少知识分享的障碍,提高通过信息流和合作而实现的相互交换。另外,文化包容性强调共同目标、相互依赖和社会性,但不屈从于权威,这符合追求权利平等化的网络特征,实现不同背景下的合作。由此,本文认为,网络内部文化包容性越明显,越有助于企业感知和理解伙伴间的思维方式、立场和需求,也越有助于消除资源在网络内部流动的壁垒和障碍,提升流動目标的准确性和资源匹配的精确度,进而有助于提高企业间合作的稳定性。基于以上分析,提出以下假设:

假设3a:文化包容性正向调节企业移情能力与企业间合作稳定性之间的关系;

假设3b:文化包容性正向调节资源迁移能力与企业间合作稳定性之间的关系。

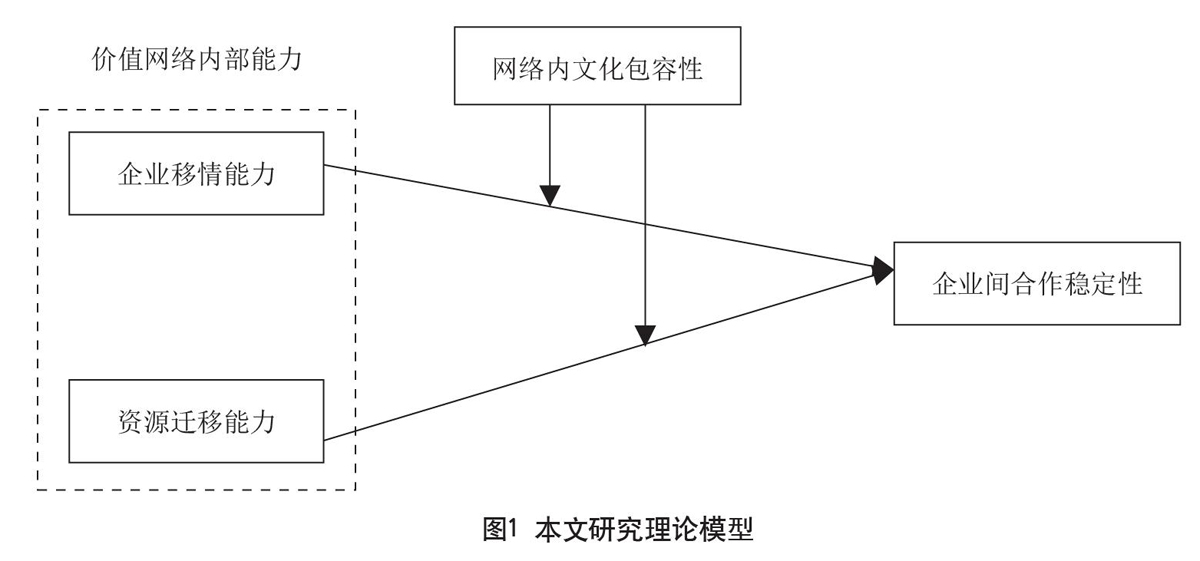

基于以上企业移情能力、资源迁移能力与企业间合作稳定性的关系讨论,以及综合文化包容性调节作用的分析,提出本研究的理论模型,如图1所示。

3 研究设计

3.1 样本和数据收集

研究使用问卷调查,课题组通过文献检索、专家小组讨论等完成了量表的初步开发,所有测量问项使用7点李克特量表。在正式发放问卷前,先进行了预调查,邀请10位熟悉制造业企业的高管对问卷进行完善。选取山东省内济南、青岛、淄博、潍坊、烟台、威海等地,采用判断式抽样确定样本。问卷发放首先由课题组成员电话联系关键知情人,然后通过MBA学员,以电子邮件和纸质问卷相结合,由企业高管填写问卷,因为该群体熟悉企业运营且有一定的知识基础与意愿,从而能参与到该课题研究。调查历时4个月,共发放300份问卷,剔除无效问卷后实际有效问卷201份,有效回复率为67%。

3.2 同源方法偏差

为控制共同方法偏差产生的影响,课题组结合事前控制和事后检验的方式。事前控制方面采取了三种措施:第一,构念测量尽量以清晰简洁的方式呈现,且减少模糊和不熟悉的专业术语;第二,由理论界的专家学者和实践界的高管共同检查并完善问卷的质量;第三,在电话沟通和问卷填写时承诺被访者的匿名性。

事后统计检验采用Harman的单因素t检验,4个变量解释了总方差的75.762%,未旋转的第一因子解释总方差的比例为32.044%,没有显著性因子出现,这表明同源方法偏差不会影响对研究结论的解释。

3.3 变量测量

(1)企业移情能力(EC):借鉴Georgi等(2014)的研究,用理解和感受对方的思维方式、情绪状态、积极面对经营问题衡量。

(2)资源迁移能力(MC):借鉴Ambos等(2013)的研究,用资源的提供与接受、流动与分布、资源交换衡量。

(3)文化包容性(CI):借鉴Chow(2012)的研究,用开放性、信任程度、沟通渠道可得性、价值观共享衡量。

(4)企业间合作稳定性(FCS):借鉴Robson等(2012)的研究,用关系维持、资源承诺、依赖程度衡量。

(5)控制变量:借鉴Fang(2015)[21]、Zeriti等(2014)[22]的研究,将企业成立年限(FAGE)和企业性质(FNAT)作为控制变量。

3.4 信度和效度检验

统计显示,研究涉及的所有潜变量的Cronbachs α系数均大于0.8,表明测量信度有较高的内部一致性。同时统计显示KMO值为0.850,Bartlett球形度检验显示Bartletts Test of Approx.Chi-Square为2366.621,Sig为0.000。研究在萃取因子时采用最大方差法旋转,结果显示萃取后的因子结构与初始设计的量表结构一致。验证性因子分析显示χ2=272.86,df=98,χ2/df值为2.784,RMSEA=0.094,其他拟合指标显示NFI=0.93,NNFI=0.95,CFI=0.96,这些指标均表明测量具有较高的拟合优度。

4 统计结果

4.1 描述性统计值与Pearson相关系数

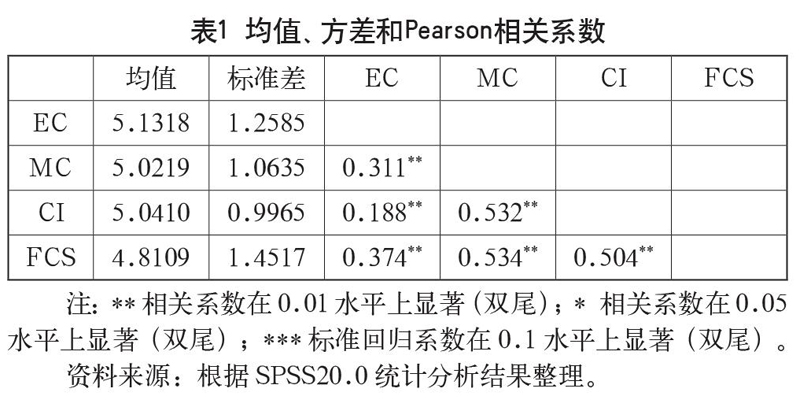

本文对成立时间、企业性质这两个控制变量做虚拟变量处理,均产生3项虚拟变量。表1给出了各主要变量的平均值和标准差,以及Pearson相关系数矩阵。

4.2 回归分析结果

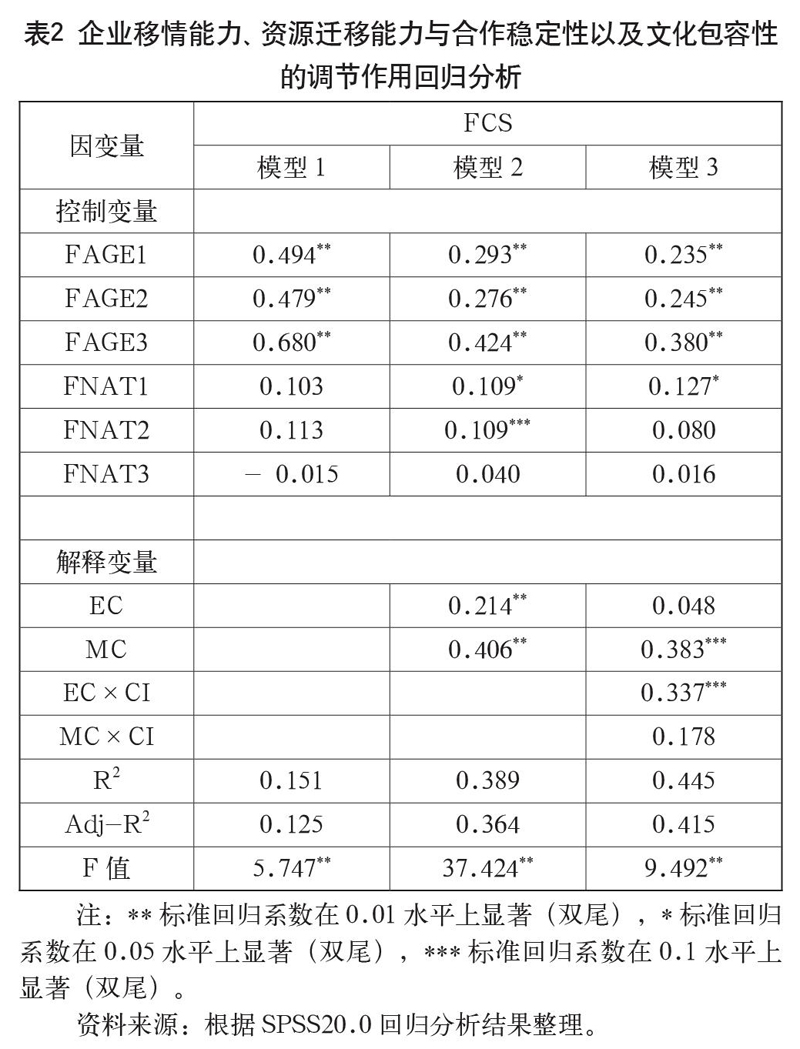

统计结果如表2所示,模型1和模型2表明企业移情能力和资源迁移能力均显著正向影响企业间合作稳定性(β=0.214,p< 0.01;β=0.406,p< 0.01),假设1和假设2均得到支持。模型1和模型3表明文化包容性显著正向调节企业移情能力与合作稳定性之间的关系(β=0.337,p< 0.1),假设3得到支持;但没有显著正向调节资源迁移能力与合作稳定性之间的关系(β=0.178,p> 0.1),假设4未得到支持。

5 研究结论、研究启示和研究不足

5.1 研究结论

企业移情能力、资源迁移能力与企业间合作稳定性。研究显示企业移情能力、资源迁移能力均显著正向影响企业间合作稳定性。换句话说,在价值网络内部,企业之间、企业与供应商之间、企业与顾客以及其他机构之间,站在对方的角度考虑问题,对合作关系以及合作稳定性产生积极贡献;资源在网络内部有序合理的流动,满足合作伙伴之间对资源的需求,提高匹配准确度,对合作稳定性产生积极影响。

文化包容性的调节作用。研究显示文化包容性正向调节企业移情能力与合作稳定性之间的关系,但没有显著正向调节资源迁移能力与合作稳定性之间的关系。也就是说,文化包容性促进企业更好地感知和理解伙伴间的思维方式、立场和需求,提高企业间合作的稳定性和持续性。

对未得到支持的假设做进一步原因分析,包括两个方面:一是由于资源包括多种类型,比如知识、技能、经验、技术,以及人力资本等,不同资源的黏性存在差异,同时企业间对资源的侧重和依赖也存在差异,资源黏性大,则不利于资源在网络内部的迁移;二是由于网络内部某个企业或某几个企业权力较大,中心性程度较高,资源集中在少数企业,导致资源迁移能力弱。

5.2 研究启示

第一,从资源匹配目标和精度入手,综合发展内部能力。企业移情能力解决的是网络内部企业怎样更好地感知与理解合作伙伴的立场、思维及需求,在此基础上便可清晰资源匹配的目标和方向。资源迁移能力解决的是网络内部资源实际怎样转移和传递到合作伙伴,即从资源提供方到资源需求方的流动,依靠该能力可提升資源匹配的精度。总体来看,借助这两种能力,实现感知资源需求与实际资源提供的有效匹配,为战略决策与实施提供支撑。

第二,从网络整体文化和企业文化着眼,倾力打造文化包容性。企业所处某个价值网络,并依托该网络生存。由此在该网络的生态环境里,既有众多个体企业本身的文化,也有网络整体的文化。这两种文化应该具有一定的包容性,促进不同背景下的主体进行合作并形成有机体。尤其是当前商业环境注重人文主义,强调个性化的色彩,以及借助互联网实现的全球范围内的竞争,无论在线上还是线下,文化包容性都有其特定的意义。

第三,以资源类型和资源属性为线索,消除迁移壁垒与障碍。价值网络内部涉及的资源是多样化的,如知识、技术、人力资本等,不同的资源其属性各异。多样化的资源及其属性,都在一定程度上影响资源迁移,进而导致资源不能有效流动,或造成对合作伙伴资源需求的误判乃至错配,侵蚀网络运营和业务开展所依赖的资源基础。由此,须从近期、中期和长期厘清所需资源的类型及属性,积极探索并采取恰当措施消除这些资源在网络内部实现迁移的壁垒与障碍。

5.3 研究不足

研究使用的样本量有限。本文使用的样本仅为山东省内的制造业企业,这在一定程度上影响结论的普适性,缺乏对合作稳定性涉及的绩效考量,无论是价值网络整体的运营,还是企业作为个体的竞争,绩效是最终的落脚点,本文未考虑合作稳定性提升后对绩效带来的影响。

未来研究可在本研究基础上增加国内其他地区或国外的样本,或者增加其他行业,提高研究的可推广性。也可以研究合作稳定性对网络和企业绩效提升的影响,扩大研究的框架。

参考文献

Nagarajan M.,So?ic G..Coalition Stability in Assembly Models[J].Operations Research,2009,57(01):131-145.

蒋樟生,郝云宏.知识转移视角技术创新联盟稳定性的博弈分析[J].科研管理,2012,33(07).

王则灵,尤建新.知识产权风险对研发联盟稳定性的影响——基于知识特性的解释[J].科学学研究,2015,33(09).

谢宗杰.知识异质性特征、研发投资策略与创新联盟稳定性[J].外国经济与管理,2015,37(08).

Yang J.et al. Relational Stability and Alliance Performance in Supply Chain[J].Omega,2008,36(04).

符少玲,王升.涉农供应链伙伴关系、合作绩效和合作稳定性的关系研究[J].情报杂志,2008(06).

So?ic G.. Impact of Demand Uncertainty on Stability of Supplier Alliances in Assembly Models[J].Production and Operations Management,2011,20(06).

Bidault F., Salgado M.. Stability and Complexity of Inter-Firm Co-operation: The Case of Multi-Point Alliances[J]. European Management Journal,2001,19(06).

Acemoglu D., Egorov G.,Sonin K.. Dynamics and Stability of Constitutions, Coalitions, and Clubs[J].American Economic Review,2012,102(04).

曾德明.高技术企业创新联盟稳定性研究[J].研究与发展管理,2015,27(01).

Georgi E., Petermann F.,Schipper M.. Are Empathic Abilities Learnable? Implications for Social Neuroscientific Research from Psychometric Assessments[J]. Social Neuroscience,2014,9(01).

Leiberg S., Anders S.. The Multiple Facets of Empathy: A Survey of Theory and Evidence[J].Progress in Brain Research,2006,156.

Robson M. J.,Schlegelmilch B. B., Bojkowszky B. Resource Deployment Stability and Performance in International Researchand-Development Alliances:a Self-Determination Theory Explanation[J]. Journal of International Marketing, 2012, 20(01).

Birgit D. et al. Multidimensional Assessment of Empathic Abilities: Neural Correlates and Gender Differences[J].Psychoneuroendocrinology,2010,35(01).

Gupta A. K., Govindaraian V.Knowledge Flows and the Structure of Control within Multinational Corporations[J].Academy of Management Review,1991,16(04).

Ambos T. C.,Nell P. C.,Pedersen T.. Combining Stocks and Flows of Knowledge: the Effects of Intra-Functional and Cross-Functional Complementarity[J].Global Strategy Journal,2013,3(04).

Lipparini A., Lorenzoni G.,Ferriani S. From Core to Periphery and Back: a Study on the Deliberate Shaping of Knowledge Flows in Interfirm Dyads and Networks[J]. Strategic Management Journal,2014,35(04).

Chow I. H..The Role of Social Network and Collaborative Culture in Knowledge Sharing and Performance Relations[J].SAM Advanced Management Journal,2012,77(02).

McDermott R.,ODell C..Overcoming Cultural Barriers to Sharing Knowledge[J]. Journal of Knowledge Management,2001,5(01).

Szulanski G.. Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice within the Firm[J].Strategic Management Joumal,1996,17.

Fang E., Lee J.,Yang Z.. The Timing of Codevelopment Alliances in New Procuct Development Processes: Returns for Upstream and Downstream Partners[J].Journal of Marketing,2015,79(01).

Zeriti A et al.. Sustainable Export Marketing Strategy Fit and Performance[J].Journal of International Marketing,2014,22(04).

- 创新宣传思想工作 促进企业文化建设

- 创新临时党支部建设 加强异地项目党员教育管理

- 基层单位如何落实党风廉政建设责任制

- 培训过程对培训效果的影响

- 如何提高国企选人用人水平

- 施工企业人力资源管理探析

- 转聘人员的风险管理

- 传统国有企业培训开发现状与对策分析

- 中国制造2025推动下重卡行业工人队伍建设的研究与实践

- 青年成长机制在供电企业的探索

- 新时代国有企业青年领导人才队伍建设的工作策略

- 提升绩效审计工作水平的途径

- 当前国有煤炭企业实施月度绩效考核的几点思考

- 强化安全思想教育,推动企业安全发展

- 革命纪念馆讲解工作的开展与正能量传播

- 论物业管理企业文化特征及其建设

- 探讨如何做好基层企业计划生育工作

- 新形势下企业内部保卫工作问题及对策

- 新媒体环境下企业的宣传策略

- 企业文化建设中政工人员的职能定位分析

- 思想政治教育激励女工工作策略探讨

- 企业文化建设与企业思想政治教育的结合

- 当前经济形势下做好民营企业思想政治工作研究

- 做好女职工思想政治工作的路径探讨

- 企业政工干部在思想政治工作中的价值体现

- visuals

- vis-à-vis

- vis à vis

- vital

- vitalities

- vitality

- vitally

- vitalness

- vitalnesses

- vitals

- vital signs

- vital statistics

- vital statisticses

- vitamin

- vitamines

- vitaminic,vitaminous

- vitaminization, vitaminisation

- vitamins

- vitriolic

- vitriolically

- vitriolization,vitriolisation

- vivacious

- vivaciously

- vivaciousness

- vivaciousnesses

- 怡红公子

- 怡红快绿

- 怡红院

- 怡荡

- 怡裕

- 怡豫

- 怡豫宁止

- 怡面

- 怡颜

- 怡颜悦色

- 怤愉

- 急

- 急三枪

- 急三火四

- 急上加急

- 急不及待

- 急不可奈

- 急不可待

- 急不可待或有危险性的事

- 急不可待的事

- 急不可耐

- 急不如快

- 急不得恼不得

- 急不得,恼不得

- 急不择言