印度阿旃陀生死轮图与尼泊尔马头观音之间的联系

梁燕 张同标

内容摘要:目前仅知古印度唯一的生死轮图保存于阿旃陀石窟,表现五趣轮回,与《根本说一切有部毗奈耶》的记载基本对应,表明当地流行小乘有部教派。后来的中国等地更加流行的是基于犊子部的六道轮回,新增加了阿修罗道,而其源头仍然可以追溯到一切有部。大乘佛教兴起,改变了小乘佛教的自我解脱,转向他力信仰,使得众生脱离轮回苦的救度行为越来越多地归结为观世音菩萨,以六观音分别救度六道;再后来兴起的地藏信仰,以六地藏代替六观音,多流行于中韩等东亚地区。在印度,仍然以观音救度为主,不断演进的最终形式表现为尼泊尔百八观音之一的马头观音。这种马头观音类似于生死轮图,以观音统摄六佛,不同于中印各地的马首人身或冠部饰有马像的马头观音,表明观音超越十方诸佛,上升为宇宙至尊神的神格地位,与中国曾经流行的卢舍那佛遥相呼应。

关键词:生死轮图;五趣轮回;六道轮回;马头观音

中图分类号:K879.3;B948 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)01-0042-10

佛教重视轮回。轮回,《一切经音义》卷22谓之“流转,梵言僧娑洛”。谓众生由惑业之因,以贪瞋痴三毒而招感三界六道之生死轮转,循环往来不绝,故称轮回。轮回本为古印度婆罗门教的教义之一,佛教加以发展,注入自己的思想,主张业报之前,众生平等,下等种姓今生若修善德,来世可生为上等种姓,甚至可生至天界;而上等种姓今生若有恶行,来世则将生于下等种姓,乃至下地狱;由此说明人间不平等之原因。佛教的思想在于脱离轮回苦厄,进而达到佛的境界,诚如大足石窟轮图刻文所云:“君看轮外恒沙佛,尽是轮中旧日人。”

在不同的佛教流派中有“五趣轮回”和“六道轮回”之说(这里的趣和道,意义相同,是同一个梵文语汇的不同汉译),因而表现为图像的“生死轮图”也有相应的差异。这个图像通常以无常大鬼所抱持的圆盘状结构为基本骨架,把圆盘划分为五格或六格,图绘相应的轮回场景。在尼泊尔流行的百八观音之中,也有一尊造型奇特的马头观音,在观音的周围画有六个圆轮,六轮内各有一佛。我们认为这是受到生死轮图影响而创立的特殊的观音形象,象征观音把众生从生死轮回中救度出来,已经成为佛国世界中至高无上的尊神。这尊马头观音,与印度和中国等地流行的以马首人身为形象基础的马头观音除了名称之外,其他的信仰内核和图像表现都是截然不同的,是尼泊尔特有的佛教神格和造像类型。

一 阿旃陀五趣生死轮壁画

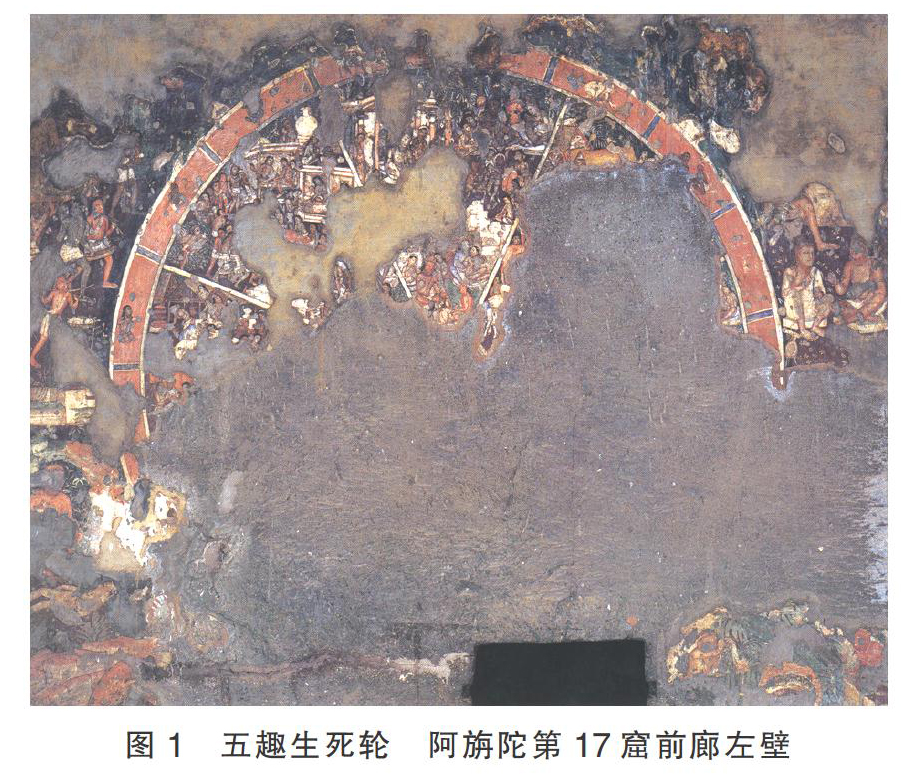

生死轮图,在古印度仅见阿旃陀壁画一例。这铺轮图,画在阿旃陀第17窟前廊左壁(图1)。当我们进入洞窟门廊,注目礼拜窟内深处的主尊时,这幅生死轮就位于我们的左手侧。在阿旃陀的所有壁画中,因为这一窟前廊外侧塌圮,因而采光充裕,壁画处的光线明亮,也容易使我们仔细考察其图画内容。轮图损毁甚烈,大部分已经消失不见,剩余的左上部分也颇多损伤。轮图右下方新设的门扇,可能又人为地损坏了一些。

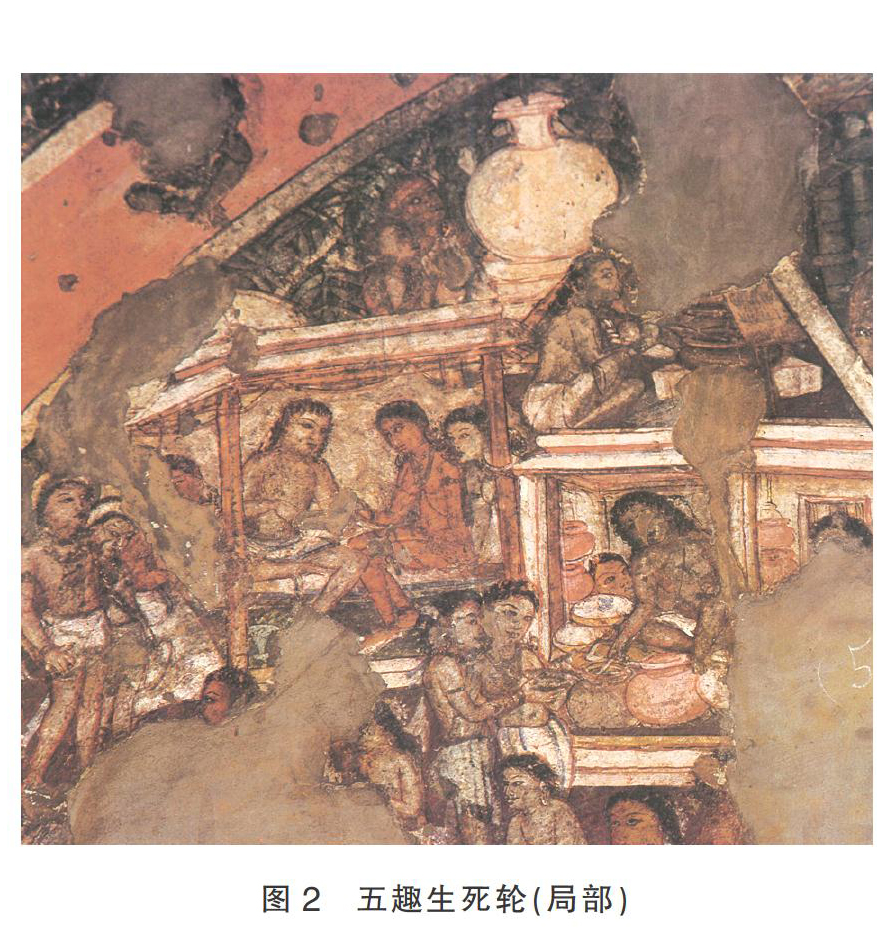

阿旃陀五趣轮图的左上角部分保存较好(图2)①,杉田二郎《グランド世界美术》解说云:“五趣轮生图,五世纪。进入第17窟僧院窟列柱入口,见于左侧的壁面上,描绘了无常大鬼,绿色手腕支托的五趣轮生图,在车辐之间表现人生轮回流转之相。《根本说一切有部毗奈耶》说,大小随意,画轮形,居中安毂,安五辐以表五趣之相,而阿旃陀这幅壁画中有八辐,画地狱等三恶趣和东毗提诃洲、南赡部洲、西瞿陀尼洲、北拘卢洲等四洲各一幅,共八相,剥落甚激,损坏过半,不过仅存一部分。人世间(人趣)部分,描写了以庶民生活为中心的社会生活,细致忠实地表现占卜师、饮食店、行走于街头的市民等。”[1]高田修《アジャンタ壁画》回顾了雅兹达尼(G.Yazdani)、施林洛夫(D.Schlingloff)等人的研究成果[2]。后者的线描模本复原了轮图外围的无常大鬼,列举出图像典型,认为轮图左上的“睒子本生图”(yāmaJātaka)、左下的“宝贤神坐像”(Maibhadra),与五趣生死图的关系不明。

义净译《根本说一切有部毗奈耶杂事》(译于703年)卷17曰:“给孤长者施园之后作如是念:‘若不彩画便不端严,佛若许者我欲庄饰。即往白佛……佛言:‘长者,于门两颊应作执杖药叉,次傍一面作大神通变,又于一面画作五趣生死之轮。”[3]。这是把生死轮回图的绘制归结为佛尊亲口许可,由此获得了图像的神圣权威,也由此把图像的创始时期追溯到佛尊生前。

紧贴寺门两侧的药叉形象,我们在阿旃陀石窟屡有所见,只是有的执杖,有些并不执杖。桑奇大塔塔门立柱底部浮雕的执杖药叉尤为精彩,他们充当守门神的意思是清楚明白的。“大神通变”与“五趣生死轮”的左右位置,在经文中没有明确的规定。就阿旃陀第17窟而言,当我们在窟外面对石窟时,五趣生死轮位于我们的左手侧,对于石窟深处的主尊佛陀而言,五趣生死轮位于他的右手侧。后世寺庙图像虽然也并不固定,而多数与阿旃陀相同。所谓“大神通变”,应当就是佛陀在舍卫城施展了无上大神变,以漫天化佛各自居于莲花上的惊人奇迹彻底震服了外道六师,最后以富兰纳沉水自尽而告终。另一面的五趣生死轮,即寺院门颊所画轮回五趣之生死状。详细情形记载于义净翻译的另一部佛经《根本说一切有部毗奈耶》卷第34:

尔时薄伽梵在王舍城羯兰铎迦池竹园中。……世尊告曰:“应随大小圆作轮形处中安毂,次安五辐表五趣之相。当毂之下画捺洛迦(Naraka/Nāraka,地狱与地狱罪人),于其二边画傍生、饿鬼,次于其上可画人、天,于人趣中应作四洲,东毗提诃、南赡部洲、西瞿陀尼、北拘卢洲。于其毂处作圆,白色,中画佛像。于佛像前应画三种形,初作鸽形表多贪染、次作蛇形表多嗔恚、后作猪形表多愚痴。于其辋处应作溉灌轮像,多安水罐画作有情生死之像,生者于罐中出头,死者于罐中出足,于五趣处各像其形。周圆复画十二缘生生灭之相,所谓无明缘行乃至老死,无明支应作罗刹像……恼应作男女挽难调骆驼像。于其轮上应作无常大鬼蓬发张口,长舒两臂抱生死轮,于鬼头两畔书二伽他(Gāthā)曰:‘汝当求出离,于佛教勤修,降伏生死军,如像摧草舍。于此法律中,常修不放逸,能竭烦恼海,当尽苦边际。次于无常鬼上应作白圆坛,以表涅槃圆净之像。”[4]

义净译有部戒律是生死轮图像的基本依据。根据我们所采集的图像,轮图左上方一格,表现一座形似水壶的白色建筑,可能是佛塔,旁边有两个模糊不清的礼拜人物。左下角描绘了一棵大树,树上有一个人头鸟身的神奇动物,似为金翅鸟,它的两爪抓住一条蛇,周围有人惊走回望。靠近金翅鸟的几个人,一人腹前挂着腰鼓,另外一些男子身着白色短裤、女子穿着白色带有横向蓝条的长裙。

在这一格的上下方各有相邻一格的部分画面。

下方残损更甚,仅仅可以大致看出描绘了一片房屋和人物活动于其中的情形。左侧画面是一横一竖的两座连在一起的房子。房子前面有两个动物的大部分,可能是牛。侧面表现的房子里在屋梁上挂着一串瓦罐,另外有摞在一起的形体较大的瓦罐,一位赤裸上身的妇人弯腰侧身,似在劳作,另外一位也同样赤裸上身的妇人似从屋后走来。中间部位的画面也表现了一座侧面的房子,居中有一男一女并坐,这是阿旃陀壁画中常见的爱侣场景。右侧部分的画面,似表现供养僧侣的场景,一位僧人正在从一位妇人手中接过供物。

以上两格,都应当是人道世界的表现。画面中出现了佛塔、僧侣和金翅鸟等等,似乎意在说明佛教理想中的人道世界充满了祥和安逸。

上方一格仅存轮图边缘和车毂处的两小片画面。外缘部分,是大片的房舍,居中有一男一女靠在一起,另一人站在房旁,他们的形体都比较大。靠近车毂部分,大体分为左右两个部分,左部居中的是一位王者形象的人物,前有两人对晤似有所语,身后是一位有头冠赤裸上身的妇人;右部画面是男女两人互相偎依,女子坐于男子膝上扭头回顾,状甚亲密。这一格未见喧闹的情景,也没有明显的佛教暗示,应当是至高无上的天界乐土。

我们再次回顾这幅轮图的全景就会发现,轮图的八根辐条并没有纵横竖直的表现,他们都是倾斜的,天界乐土图景恰好处于轮图的最上方。这也与义净译经所述天趣景象居于车毂上方相符。更凑巧的是,类似的天界乐土,在桑奇大塔的门道上也有类似的表现。通常认为,释尊生前言教并没有这些内容。这些都是在佛教发展过程中从婆罗门教和通俗信仰中吸取而来的。

因此,我们可以总结出轮图五趣的表现:轮图正上方表现天界,天界左右表现人界的四大洲。以上天人两界共计占用了五格,天界居中,四大洲人界分别居于天界左右。其余三格也恰好在车毂下方,分别描绘地狱等三界,畜生界居左,饿鬼界居右。在义净译经中,佛陀详细描述了轮图的基本构成。轮图的主体部分,自下而上,分别是地狱、傍生、饿鬼、人趣、天趣。人趣部分用四大洲表现,由经文所谓“安五辐表五趣之相”来看,每趣占有一格,应该是把四大洲合并为一格作为人趣表现的。而在阿旃陀壁画中,四大洲分别占据一格,五趣是用八格来表现的。尽管如此,阿旃陀图像仍然是与根本说一切有部文本最为相符的。

二 中国境内的生死轮回图

义净译经讲论五趣轮回,可与阿旃陀壁画互相印证,而中国佛教更流行的是六道轮回。关于五趣与六道之别,《大智度论》卷10云“佛亦不分明说五道。说五道者,是一切有部僧所说,婆蹉弗妬路部(犊子部)僧说有六道”[5]。卷30针对“经说有五道,云何言六道”的疑问,龙树菩萨回答说“佛去久远,经法流传五百年后,多有别异,部部不同:或言五道,或言六道。若说五者,于佛经回文说五;若说六者,于佛经回文说六。又摩诃衍中,《法华经》说有六趣众生。观诸义旨,应有六道。复次,分别善恶故有六道。善有上中下故,有三善道:天、人、阿修罗;恶有上中下故,地狱、畜生、饿鬼道。若不尔者,恶有三果报,而善有二果,是事相违;若有六道,于义无违”[5]280。由此看来,《法华经》等大乘佛典讲论六道,是在五趣的基础上发展而来的。一切有部是上座部的分支,而犊子部又是一切有部的支脉。所以,与其说一切有部删除了阿修罗道,倒不如说是犊子部增设了阿修罗道。印度本土的佛教信仰多以小乘为主,始终是大乘不敌小乘的局面。西北犍陀罗一带大乘信仰的程度加强,越来越多地信仰六道,进尔影响了中国佛教。

表现六道轮回的图像,年代较早的有甘肃和四川各一铺[6-7]。前者见于安西榆林窟,是大唐同光四年(926)正月十五日由30名俗家供养人绘制的壁画;后者是完成于13世纪上半期的大型浮雕。两者都醒目地描绘了抱持轮图的无常大鬼。虽然前引杉田二郎的解说言之凿凿,但现存阿旃陀壁画中已很难看到无常大鬼的痕迹,而在中国同类图像中,这却是非常显眼的。其形象恰如义净译经所言:“蓬发张口,长舒两臂抱生死轮。”四川大足石窟巨大的六道轮回图处于视野开阔的崖壁上,已成为大足石窟的视觉标志之一。在一个圆轮的中间雕刻一尊坐佛,从佛的腹部放出六道射线,把圆轮分隔成六个区域,分别刻有天人等六道。大足轮图上居然也镌刻了义净所译经的二首伽他,还增刻了一首四言七绝:“三界轮中万种生,自从贪爱业沉沦。君看轮外恒沙佛,尽是轮中旧日人。”犹如恒河之沙那样众多的诸佛,也曾经在六道中轮回过。诗偈要求不能再沉湎于世俗贪爱,而是应该像佛陀那样尽快地跳出生死轮回。如果说义净所译经两偈是出于佛陀金口的教诲,那么这首七绝则是中国人自己的解悟了。

中国西藏地区早先流行的也是五道轮回。据调查,藏传佛教最早的轮回图,很可能保存在斯比蒂(Spiti)地区的塔波寺(Ta pho Temple)[8]。该寺位于今天印度境内的喜马偕尔邦,是后弘初期藏传佛教最重要的寺庙之一,由仁钦桑波译师与古格国王益希沃创立于996年。寺内大经堂面东,门厅内入口处东壁北侧的轮回图,被认为是藏传佛教最早的轮回图,绘制于10—11世纪,仅存半边,除顶部、左侧辐部和轮部的部分绘画细节尚可分辨之外,其余部分均被污迹覆盖,或完全损坏无法辨识。轮图是椭圆形而不是正圆形,由无常大鬼张口衔持。根据辐部右上角保存下来的一处藏文题记可知,这部分是“南瞻部洲”(lhovivdzambugling)且描绘在右侧上角,应该是将人趣一分为四,分别绘出四大部洲,加上其他四趣,分为八格,正好与阿旃陀轮回图的大格局相同,而且,也由此可以约略了解阿旃陀壁画人趣与四大洲的对应关系。这说明塔波寺的轮回图与阿旃陀为代表的印度轮回图有着密切的继承关系。

西藏地区后来流行的也是六道轮回,这可能与《根本说一切有部毗奈耶》在9世纪初由梵文译为藏文有关。但是,更加直接的转变与格鲁派(dGe lugs pa)兴起有关,与格鲁派创始人宗喀巴(1357—1419)关联甚密。现今所见的西藏轮图,多绘制于格鲁派以后。“六道中的化佛各不相同,分别用不同的颜色来表示,或坐或立,正在用不同的方式说法。天界中的化佛尤为特别,手弹乐器(图3—4)。按照听众的水准以听众能听懂的语言来说法,足以证佛的方便。有时生死轮内外还画菩萨形象,最常见的是观音和他的化身,其次是地藏”[9]。与汉地轮图的重要区别之一,是唐卡在六道场景中出现了六位佛陀的形象。

三 卢舍那佛与生死轮回的图像表现

我们注意到,中印两国轮回图像出现的时间差很大,就上举图像而言,至少有400余年的空缺期,不过仍应当看作是同类佛理的图像系列。但是,这一空缺期出现的六道轮回卢舍那造像,明确地把轮回思想与佛陀救度联系起来。年代较早的这类造像,比较明确的有两件:一是河南安阳小南海灵泉寺大住圣窟北壁坐佛[10-11]。该窟入口外壁有“大隋开皇九年己酉岁(589)”题记。法衣从胸前到膝盖部位,依次刻出了五个形象,飞天、人、牛、在火中挣扎的人、瘦骨嶙峋的人,分别是天、人、畜生、饿鬼、地狱等五道的象征,在头光的左上方竖刻题名“卢舍那佛”四字。二是新疆库车新发现建于8—9世纪的阿艾石窟[12-13],右壁立佛,法衣上绘以须弥山为中心的法界诸相。立佛腹部绘有被蛇形龙环绕的束腰形的须弥山,山下可见一匹奔马;胸部绘有坐在宫殿内的众天人;手臂上绘出四足动物及手持日月的四臂阿修罗;大腿部位可见两身武士及两身世俗人物在做供养。尽管小腿部位的壁画已残失,据同类造像推测应有地狱和饿鬼的场景,整体上表现六道轮回。头光右侧有题记“清信佛弟子寇庭俊敬造卢舍那佛”等14字。

另外,敦煌莫高窟第428窟南壁的北周卢舍那佛(图5),是汉民族地区出现较早的而备受关注。“此立佛身着通肩袈裟,右手施无畏印,左手握衣缘,袈裟上布满了各种图纹。胸部的和左衣袖的上半部画天界,双肩各绘天界圣者二人,其下并有二飞天。胸前中央有须弥山,山前绘阿修罗,双手上举,一手持日,一手持月,交脚而坐。山顶的楼台建筑当为忉利天宫。左衣袖的下半、腹部及腿部的袈裟绘山峦屋舍,人物或立或坐,显然是画人道。其下双手上扬的人物代表饿鬼道,山林间行走的动物象征畜生道。内裙下摆绘裸形人物,当是代表地狱。由此观之,此佛的法衣自上而下分别绘天、阿修罗、人、畜生、饿鬼、地狱六道。”[14]

这些图像不仅为我们辨识六道轮回类型的卢舍那佛造像提供了依据,更重要的是,这些轮回类型的图像恰好是轮回信仰由五道转向六道的过渡,似与鸠摩罗什的佛学观念由小乘到大乘的转变有着某种内在联系,也是本文所论从印度阿旃陀生死轮图与尼泊尔马头观音之间的中间环节。

卢舍那佛身上绘出法界图像,是根据《华严经》而绘制的。唐译《八十华严》卷38“十地品”之“第八地”:“如是无量诸如来,于中安住说妙法。一毛孔内无量剎,各有四洲及大海。须弥铁围亦复然,悉见在中无迫隘。一毛端处有六趣,三种恶道及人天,诸龙神众阿修罗,各随自业受果报。……刹中种种众生身,身中复有种种刹,人天诸趣各各异,佛悉知已为说法”。[15]

晋译《六十华严》没有这些对应的内容,表明经文自身也是在不断演进的,华严信仰自身也在发展。

我们知道,在华严信仰中,卢舍那佛是超越十方诸佛的根本,也就是现代学者所称的“宇宙佛”(Cosmological Buddha),生死轮回包摄于法身之中是符合这一构想的。有些造像题记中也提到了这些内容。北齐武平七年(576)卢舍那三尊白石像记:“敬造卢舍那白玉像一躯并有二菩萨。……神躯恢廓,网罗于法界;四大闲雅,包含于六道。”[16]法界六道云云,描述了在佛身上表现出法界六道的形象。如果把六道轮回看作是佛教世界观上的周流循环的全部,那么,卢舍那佛就是这一切的本源。

不过,与六道轮回卢舍那造像关系更为密切的可能是鸠摩罗什(Kumarajiva,343—413)所译的《十住经》。《十住经》主要讲了菩萨由低向高的十个修行阶位。其中第十“法云地”是菩萨可达到的最高修行阶位,是时菩萨已得“无碍解脱”,已接近或已达到佛的境界。该经卷4:“是菩萨坐大莲华座上,实时足下出百万阿僧祇光明,照十方阿鼻地狱等,灭众生苦恼;两膝上放若干光明,悉照十方一切畜生,灭除苦恼;脐放若干光明照十方一切饿鬼,灭除苦恼;左右胁放若干光明照十方人身,安隐快乐;两手放若干光明照十方诸天、阿修罗宫殿;两肩放若干光明照十方声闻人;项放若干光明照十方辟支佛;口放若干光明照十方世界诸菩萨身乃至住九地者;白毫放若干光明照十方得位菩萨身,一切魔宫隐蔽不现;顶上放百万阿僧祇三千大千世界微尘数光明照十方诸佛大会,围绕世界十匝,住于虚空成光明网,高大明净,供养诸佛。”[17]这就把菩萨的身体各部位与六道结合起来,可能也是六道轮回卢舍那佛图像表现的依据所在{1}。然而,六十华严[18]和八十华严[15]85的第十住都是“灌顶住”,也都没有提及这些内容。十地信仰有相对的独立性,我国佛学的地论宗即以十地信仰为基础展开的。也许是十地信仰促成了六道轮回卢舍那佛像的流行。

问题是,前者大本华严中身现六道的是十方诸佛,后者是菩萨。虽说达到法云地的菩萨已经达到佛的境界,但毕竟还不是佛。即使成佛,也不能替代万佛之源的卢舍那佛。尽管如此,大乘佛教宣扬的菩萨“上求菩提,下化众生”,在信众的心目中已经接近或已经可以替代佛陀的地位了。于是,包含六道的卢舍那佛,自然也可以转换为包含六道的菩萨。

在佛教信仰中,如果把六道轮回视为一种既定的存在,那么,缘起论解释了这种存在的原因,前者是果,后者是因。信仰六道轮回的目的是从轮回中解脱出来。如何解脱?释尊当年在菩提树下悟得的方案是四圣谛八正道,以自我解脱为解脱,并没有多少宗教的神秘性。到了大乘佛教兴起时,逐步兴起了他力信仰,旧有的自我解脱被他力解脱所替代,菩萨扮演了越来越重要的作用。卢舍那佛在华严信仰中扮演了万佛之源的角色,而把众生从六道轮回中解放出来则是菩萨的任务,所以,如前引经文所说那样,六道轮回与菩萨对应得更加明确。

以上述卢舍那佛造像的信仰目的而言,弗利尔美术馆藏隋代卢舍那造像,由于表现了菩萨救度恶道众生的图像,说明菩萨扮演了众生救度的角色。《六十华严》卷40《离世间品》:“菩萨摩诃萨成就大悲,不舍一切众生,代一切众生受诸地狱、畜生、饿鬼、阎罗王苦。利益众生,心无疲厌,度脱一切诸群生界;于一切欲乐,心无染着;常为众生灭诸苦阴,不舍大悲。”[18]651这是把六道救度视为“十种不共法”之一,所谓“菩萨摩诃萨”也不是专指特定的菩萨。尽管如此,具体执行救度行为的,更多地被认为是观世音菩萨。

对此描述得相当详明的首推《佛说大乘庄严宝王经》(Kāraavyūhasūtra)。该经虽然汉译于北宋初年,但由于中亚吉尔吉特发现了公元7世纪(630年左右)的写卷,可知该经流传甚早。经文主张念诵六字真言的简易之道,首先描述了观音地狱救度,然后把观音抬高到万佛之源的至尊神地位。印度也有与经文相符的观音造像,如鹿野苑考古博物馆藏观音三尊像(acc.no.524)、新德里国家博物馆藏观音立像(acc.no.49.113),后者也出土于鹿野苑,观音脚下有饿鬼,正在吮吸着从观音手指头流出来的甘露。在印度佛教中,观音起初是作为海难救度神出现的,西印度佛教石窟中流行的观音八难救度无疑也是这些思路的延伸,地狱救度也是从救度思想中生发而来的。后来的佛教徒明确认为念诵六字真言的功能之一就是“破五趣轮回,净诸地狱,断除烦恼,救度旁生”[19]。

菩萨救度应当是从佛陀救度发展而来的,而佛陀救度大概来自于婆罗门教印度教思想。无论如何,这样的菩萨,是佛陀救度功能的神格化。虽然六道轮回信仰与图像在中国的传播不是很清楚,但是,六道轮回卢舍那像,远比大足石窟轮图那些图像要早得多,表明六道轮回在中国的早期信仰与华严信仰之间有着密切的关系。在此之后,更流行的可能是以观音为主角的六道救度,以六观音分别救度六道,在地藏信仰兴起后,以六地藏代替了六观音。

六观音救度有显密两种。天台宗的六观音,按智(538—597)《摩诃止观》卷2的说法:大悲观音破地狱道三障(烦恼障、业障、报障)、大慈观音破饿鬼道三障、师子无畏观音破畜生道三障、大光普照观音破阿修罗道三障、天人丈夫观音破人道三障、大梵深远观音破天道三障[20]。宋释子非浊集《三宝感应要略录》卷3记载了荆州赵文侍为亡亲画六观音[21],即智所说的六种观音。密宗六观音在日本流传甚广。空海(774—835)创立的日本真言宗,所信仰的六观音是:千手千眼观音破地狱道三障、圣观音破饿鬼道三障、马头观音破畜牲道三障、十一面观音破阿修罗道三障、准胝观音破人道三障、如意轮观音破天道三障。京都千本释迦堂(大报恩寺)供奉的六观音即此。日僧最澄(767—822)在比睿山创立的台密,将准胝观音改为不空索观音。空海与最澄所传都源于中国,唯中国的这类六观音信仰尚待详细调查。在西藏地区,自《大乘庄严宝王经》信仰盛行以来,念诵六字真言“唵嘛呢叭咪吽”,希望获得观音菩萨赐予神通,令诸多有情众生得以解脱六道轮回之苦而获得解脱。他们甚至将六字真言与六道轮回逐一对应起来:唵字,白色,表天道,脱离一切轮回之苦;嘛字,红色,表阿修罗,脱离一切干戈之苦;呢字,黄色,表人道,脱离灾病之苦;叭字,绿色,表畜生道,脱离畜道之苦;咪字,蓝色,表饿鬼道,脱离一切饥饿之苦;吽字,黑色,表地狱道,脱离寒冰火山之苦。打破七情六欲,得脱六道轮回。

日本醍醐寺所传“六字经曼荼罗”,称为“明仙僧都之曼荼罗”[22],虽说是为咒诅调伏等而修六字经法时所用之曼荼罗,但图像主体部分集结了六观音(图6),据《十卷抄》卷3所述,这六尊观音是圣观音、千手观音、马头观音、十一面观音、准胝观音、如意轮观音,或许与六道轮回信仰有关。特别是其图式,使人很快想到尼泊尔百八观音中的马头观音[23]。

四 尼泊尔百八观音中的马头观音

马头观音(HayagrīvaLokevra)是尼泊尔百八观音之一。我们考察了陈列于尼泊尔国家博物馆的这尊马头观音白描图,与森雅秀(图7)[24]、巴达恰利亚(图8)[25]两家发表的旧图本相比较,新旧三套图本中的马头观音的形象大体相似。大体上都以一个轮状图形为中心,中心部位的马头观音,四臂,两只手于胸前结说法印,另外两手上举于肩外,分别持念珠和莲花,与喜马拉雅地区流传的六字观音相似(六字观音的中间两手在胸前双手合十)。观音的外围是六个圆圈,分别画一尊佛像。圆轮的上方,旧图本是人面鸟身外展双翼的金翅鸟,这是尼泊尔门窗上方陀兰那门楣的恒久不变的主体图案,而新图本则改为两手两足身披虎皮的形象,这与汉译佛典中所说的无常大鬼异常相似。尼泊尔国家博物馆所藏多件题为马头观音的青铜造像和唐卡等,也都与新图本类似。

这个图式给我们的第一印象,是尼泊尔马头观音的名称与中国和印度常见的马头观音虽然名称相同,但是其形象却截然不同。在印度,马头观音源于毗湿奴,雕刻于卡久拉合神庙外壁的一种毗湿奴的形象是人身马头,或是把马头放在观音的头冠或发髻中。中国等地的图像也大体如此。巴氏介绍的成就法,明确地肯定了马头在马头观音造像中的标志性特征[25]146-147,这与中印等地的马头观音图像相符。而尼泊尔百八观音所示的尊格图式却截然异趣,只能说是尼泊尔人特有的佛教观念和独有造型了。其二,这尊马头观音与生死轮图异常接近。如果说旧图式还有相当的差异,那么,新图本就与生死轮图尤为接近了。六个小圆圈中的小佛像,虽然新旧图本略有差异,但大体形象相似,明显可以看出新旧图本之间的传统关系。前引对藏地唐卡的描述,“天界中的化佛尤为特别,手弹乐器”,这尊尼泊尔马头观音也是如此,这也坚信了我们对这些图像之间保存着内在联系的看法。把金翅鸟改为无常大鬼的尼泊尔马头观音新形象,尤其说明了这一点,如果不是博物馆陈列的明确标识,恐怕我们很可能会误解为生死轮图。

我们推想,作为承担度化众生功能的佛界尊格,经历了多层次佛教信仰的转变。起先,承担救度功能的是佛陀,在巴尔胡提窣堵波浮雕已有《怪鱼船难图》,佛陀是入海求宝的五百商人的救度大神[26],后来则由观音菩萨承担。以后兴起的观音八难救济,被广泛雕刻在西印度石窟诸如奥兰加巴德和阿旃陀等石窟外壁上[27]。接踵而起的则是多罗女神救度,流行于东印度地区,而多罗菩萨通常被视为观音菩萨的化身,那么,多罗救度大体可以涵括在观音救度的范围之内。随着佛教的发展,担承救度功能的主角,更多地由佛陀移向观音菩萨。在尼泊尔的这个图像中,很可能表示马头观音把芸芸众生从六道轮回中解放出来,观音成了救度的领导者,而各方佛陀则降为观音的助手,分别在不同的轮回世界里承担相应的功能。恰好,这与汉译《佛说大乘庄严宝王经》对应。这尊尼泊尔马头观音,在旧图本中排在第一位,在新图本中排在最后一位,分别居于两个序列的始终阶段,倘从周而复始的佛家环状思维的轮回模式而言,始与终是同样的,都具有特别重要的地位。

我们还推想,马头观音之所以如此命名,可能与印度或中国的以马头为标志的马头观音没有直接的联系,而是源于印度教的一个经典传说:毗湿奴作为印度教的至尊神,他那极为有名的十化身中,最后一个化身就是白马,救度末劫的世界。或许是这个传说导致了尼泊尔马头观音的命名。印度教中的白马是救世主,尼泊尔马头观音也同样是救世主,恰好在尼泊尔流行的佛教与印度教原本就是通融无碍的。汉译《无明罗刹集》(失译人名,附秦录)也有类似的提示。经文详细解释了十二缘起之后,接着说道,“菩萨悲愍,观察五道轮转受苦。从宫殿起即便出家,坐道场时观察一切世间苦原”[28],最终悟得苦原的根本就是“无明”。这就把十二缘起与佛尊的关系替换为观音。经文最后忽然提到了神马王把众生救度到阎浮提,以何义故引此喻?“神马王者,喻佛以善功德,正志坚实肥大之身,以正念定八万四千诸善之毛,为诸众生起悲愍心。一切众生皆受大苦,为生所生,为老所老,为死所死。然诸众生不知方便求出要路,诸佛于中引接众生令得离苦”[28]857。在南传巴利语《本生经》中,神马王是佛陀的化身,而《佛说大乘庄严宝王经》则是观音菩萨的化身[29]。佛教宣说的各种苦厄救度,最终多归结于观音菩萨,而观音救度的特点恰好不是自力救度,而是他力救度,观音往往以各种形象观其音声而亲自前来救度,更好地契合了宗教情绪。按照佛家右旋观礼的规则,紧靠在阿旃陀轮图之前的观音八难救度,之后则是以欢乐园为主题的壁画,似乎也把观音与生死轮回联系在一起。位列百八观音之一的尼泊尔马头观音或许也有六道轮回救度的意味。

无论如何,这个图式本身是受到了六道轮回的启示,而不是小乘戒律的五趣生死。六道轮回之说,流行于中国等东亚地区,汉译佛典也多叙说。这个图式近于安西和大足以及西藏唐卡的六道轮回图,而后者与尼泊尔都隶属于宽泛的喜马拉雅佛教艺术,具有更密切的内在联系。那么,这个图式是不是与东亚佛教有某种内在的联系,恐怕不能轻易否认。中国内地佛教艺术反哺南亚的例子极少,这尊尼泊尔马头观音或许可以作为例证之一。

五 结 语

本文无意于全面研究生死轮图,但是,我们必须注意到图像与经典之间的区别和联系。前文提到了印度和中国的生死轮图,各自相差了三五百年之久,其年代跨度不能不说是相当巨大的,而图像本身却大致相似。这使得我们相信:佛教图像的传统更多地依赖了图像模式自身的流传,而大致相同的图式所反映的教理却未必一致,同一个图像模式可以在不同地区用以表现各自流行的教理。具体地说,阿旃陀轮图反映了说一切有部的教理,而安西榆林窟轮图与水陆斋仪相联系,大足石窟很可能是密教义理的组成部分,西藏唐卡图像则是在藏传佛教的大环境中流传的。如果从佛典依据的角度分析,尽管义净声称十二缘起,但他具体开列的却是十八缘起,而印度和中国内地的早期轮图中所反映的居然也是十八缘起,在中国西藏早期图像却依旧保留了五趣十二因缘的基本模式。这些生死轮图由无常大鬼抱持,则成为所有这类图像的基本模式。我们推想,中印之间在教理传承外,很可能还有一个图像传承的环节。

撰写本文最初动因是考索尼泊尔马头观音的奇特造型,其与中、印的马头观音不同,也与巴达恰利亚发表的《马头观音成就法》了不相干。从最初一念的与生死轮回图相似的看法出发,我们发现,这些图式大体上以义净译典为基础。而义净所译的《根本说一切有部毗奈耶》等却是小乘戒律,这个部派的戒律是否一直被各种佛教流派所共同秉持暂且不论,这部戒律所表现出来的基本佛教思想却是始终被继承的。从最初的佛陀救度,逐渐演化为观音救度,并且,观音逐步位居于十方诸佛之上,最终成了事实上的佛国至尊之神和本源之神。也许正是基于这一思想,才出现了尼泊尔所独有的马头观音信仰及图像表现。

参考文献:

[1]杉田二郎.グランド世界美術:第4册[M].東京:講談社,1976:图版54,解説136.

[2]高田修,大村次卿,安田治树.アジャンタ壁画[M].東京:日本放送出版協會,2000(第1册):117-118,(第3册):54-55,图版C17-7.

[3]佚名.根本说一切有部毗奈耶杂事[M]//义净,译.大正藏:第24册.台北:新文丰出版公司,1983:283.

[4]佚名.根本说一切有部毗奈耶[M]//义净,译.大正藏:第23册.台北:新文丰出版公司,1983:810-811.

[5]龙树.大智度论 [M]//鸠摩罗什,译.大正藏:第25册.台北:新文丰出版公司,1983: 135.

[6]黎方银.大足石窟艺术[M].重庆:重庆出版社,1998:39-44.

[7]张伯元.安西榆林窟“六道轮回图”考释[G]//敦煌研究院.榆林窟研究论文集.上海:上海辞书出版社,2011:412-415.

[8]罗文华.从轮回到解脱的距离:十五世纪以前汉藏两地轮回图之考察[J].法国汉学,2013(第15辑):251-253.

[9]朱天舒.生死轮图像的水车起源及其在大乘佛教里的演变[J].法鼓佛学学报,2008(3):195-231.

[10]河南省古代建筑保护研究所.河南安阳灵泉寺石窟及小南海石窟[J].文物,1988(4):1-14,20.

[11]李玉珉.宝山大住圣窟初探[J].故宫学术季刊.1998,16(2):1-52.

[12]新疆龟兹石窟研究所.库车阿艾石窟第1号窟清理简报[J].新疆文物,1999(3/4):67-71.

[13]霍旭初.阿艾石窟题记考识[J].西域研究,2004(2):50-59.

[14]李玉珉.敦煌四二八窟新图像源流考[J].故宫学术季刊,1993,10(4):9-10.

[15]佚名.大方广佛华严经[M]//实叉难陀,译.大正藏:第10册.台北:新文丰出版公司,1983:198..

[16]大村西崖.支那美術史彫塑篇[M].東京:佛書刊行會,1916:355.

[17]佚名.十住经[M]//鸠摩罗什,译.大正藏:第10册.台北:新文丰出版公司,1983:528.

[18]佚名.大方广佛华严经[M]//佛驮跋陀罗,译.大正藏:第9册.台北:新文丰出版公司,1983:446.

[19]咫观.法界圣凡水陆大斋法轮宝忏[M]//卍续藏:第74册.台北:新文丰出版公司,1983:1035.

[20]智.摩诃止观[M]//大正藏:第46册.台北:新文丰出版公司,1983:15.

[21]非浊.三宝感应要略录[M]//大正藏:第51册.台北:新文丰出版公司,1983:853.

[22]栂尾祥云.曼荼罗之研究[M].顾净缘,杨笑天,等,译.北京:中国藏学出版社,2011:565.

[23]张同标.尼泊尔百八观音造像与信仰的初步考察[J].中国美术研究,2013(第7辑):1-15.

[24]森雅秀.ニパール国立古文書館所蔵百八観音白描集[J].密教文化,2001(第206号):56-107.

[25]BenoytoshBhattacharyya:TheIndianBuddhistIconography:MainlyBasedontheSadhanamalaandCognateTantricTextsofRituals[M].Calcutta, 1958:394-431.

[26]杉本卓洲.神Devaと呼ばれた仏陀[J].金沢大学文学部論集:行動科学科篇,1981:(创刊号):1-19.

[27]张同标.中印佛教造像源流与传播[M].南京:东南大学出版社,2012:441-458.

[28]佚名.无明罗刹集[M]//大正藏:第16册.台北:新文丰出版公司,1983:853.

[29]张同标.大乘庄严宝王经与观音图像[J].中国美术研究,2015(第14辑):91-104.