“互联网+”背景下中国独角兽企业商业模式创新研究

周乐婧 郭东强 余鲲鹏

[摘 要]商业模式创新是学者和企业管理层近十几年关心的热点话题,是企业竞争优势的驱动力。“互联网+”是传统行业与互联网融合之后创造出的全新体验,对于打造“大众创业、万众创新”发展引擎、推动产业结构优化升级和培育经济发展新的增长级具有重要意义。在“互联网+”环境下,信息技术支撑的商业模式不断创新,新兴业态不断涌现,独角兽企业在引领产业变革和经济发展中起到了举足轻重的作用。在梳理现有文献的基础上,对商业模式创新的驱动因素、路径和强度的相关研究进行归纳与总结,结合中国独角兽企业的实践,构建一个中国特定情境下的独角兽企业商业模式创新的分析框架,为进一步的理论创新和实证研究奠定基础。

[关键词]互联网+;独角兽企业;商业模式创新

[中图分类号]F270

[文献标识码]A

[文章编号]2095-3283(2019)04-0093-06

Abstract: Business model innovation is a hot topic that scholars and business managers have been concerned about in the past decade, and it is also the driving force of enterprise competitive advantage. “Internet +” is a brand-new experience created by the integration of traditional industries and the Internet, which is of great significance for building the development engine of “public entrepreneurship and peoples innovation”, promoting the optimization and upgrading of industrial structure and cultivating a new growth level of economic development. Under the environment of “Internet +”, the business model supported by information technology is constantly innovating and emerging businesses are constantly emerging. “Unicorn” enterprises have played a decisive role in leading industrial transformation and economic development. On the basis of literature review, this paper summarizes the relevant research on driving factors, paths and intensity of business model innovation, and combines the three representative “unicorn” business to analyze, so as to construct an analytical framework for the business model innovation of “unicorn” enterprises in a specific context in China, which lays the foundation for further theoretical innovation and empirical research.

Keywords: Internet +; Unicorn Enterprise; Business Model Innovation

[作者簡介]周乐婧(1995-),女,湖南益阳人,硕士研究生,研究方向:信息管理与知识管理;郭东强(1957-),男,福建泉州人,博士,教授,博士生导师,研究方向:信息管理与知识管理;余鲲鹏(1978-),男,河南洛阳人,博士,讲师,研究方向:电子商务与信息管理。

[基金项目]教育部青年社科基金项目“基于‘互联网+的互联网企业跨界成长机理研究”(项目编号:17YJC630204)。

一、引言

美国著名风险投资家、Cowboy Ventures的创始人Aileen Lee于2013年首次提出独角兽企业的概念,是指那些创立时间不超过10年,成长迅速,私募和公开市场的估值超过10亿美元的创新型领军企业[1]。作为近几年新出现的企业群体,独角兽为经济结构优化升级和区域创新发展做出了重大贡献,在某种程度上已成为彰显一个国家未来经济发展方向的评价指标[2],自提出以来,已经得到科技界和资本市场的高度关注,受到各路资本的追捧,并成为管理领域新的研究热点。

在2015年的政府工作报告中,李克强总理首次提出国家要制定“互联网+”行动计划,“互联网+”成为社会各界讨论的热点话题。自中国正式接入互联网以来,我国互联网产业实现了跨越式发展,互联网在社会各个方面都发挥着越来越重要的作用,催生了三大互联网巨头BAT,分别是百度、阿里巴巴和腾讯,他们改变着人们的生活方式,同时也在挑战全球科技巨头。而现在,中国新一代技术巨头正在崛起——诞生于移动互联网时代,由大数据和共享经济推动,今日头条、美团点评、滴滴出行,这三家并称TMD的独角兽企业,通过商业模式创新,创造新需求,其产品分别占据中国资讯、消费和出行的入口,对人们的生活和工作方式产生了根本性的变化[1]。商业模式创新已经成为移动互联网时代企业转型升级战略实施的重要载体,是企业竞争优势的价值源泉。独角兽企业利用自身独特的商业模式在短短几年时间内就取得了巨大发展,产生了突出的示范效应,在引领产业变革和经济发展中起到了举足轻重的作用。

独角兽企业爆发式成长的背后,也在面临着各种各样的发展问题,例如创新路径不明确、创新后劲不足等。这些问题导致一些新创独角兽企业在经历了短暂的用户认可后,逐渐被市场所抛弃或被竞争对手所代替,如何在复杂多变的经济形势和激烈的市场竞争中找到商业模式创新的路径并实现持续性发展,是致力于发展成独角兽的企业在实践中亟待解决的问题。

基于此,本文将商业模式创新理论引入独角兽这个新出现的企业群体,在文献梳理的基础上,结合中国独角兽企业的商业模式创新实践,提炼关键特征[3],从而构建一个中国特定情境下的独角兽企业商业模式创新的分析框架,拓展了企业管理创新研究的广度,填补了独角兽企业学术研究的空白。本研究可以为新创企业开展商业模式创新提供借鉴,为企业发展成独角兽后的成长路径及相关决策提供参考,同时也为学者们对独角兽企业进行后续研究提供依据。

二、相关理论研究

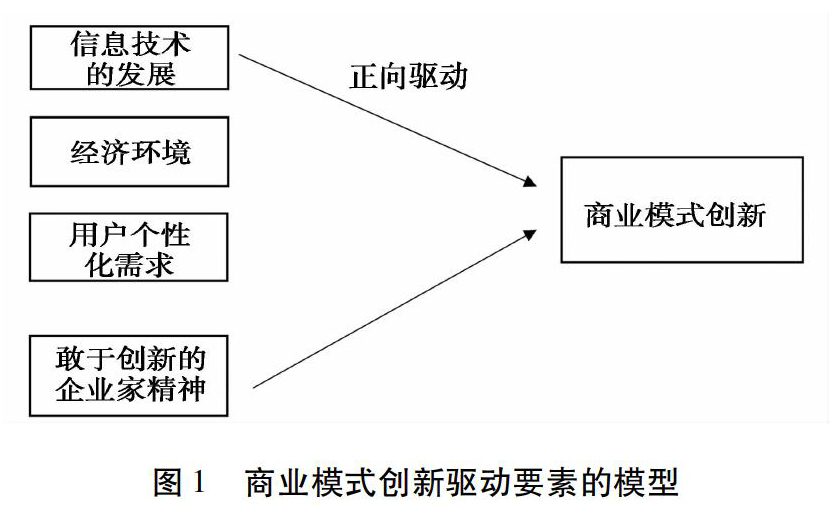

(一)基于商业模式创新驱动因素的相关研究

任何一项经济活动都是行为主体在一定驱动因素下进行的,包括企业的商业模式创新。在企业商业模式研究中,专门分析创新驱动因素的文献并不多,但众多学者在研究中都谈到了这个问题,并把创新动力作为企业选择商业模式创新路径的前提。戚耀元、戴淑芬等以耦合关系为切入点,探讨了企业技术创新与商业模式创新之间的相互作用关系,提出技术创新是企业开展商业模式创新的内在动力[4]。李长云也认为商业模式创新的内生引致变量是新一代信息技术,企业在信息流、价值流和知识流的互动匹配中实现创新[5]。信息技术的发展极大地降低交易成本,加快了传播速度,尤其大数据的发展,让企業对用户需求的定位愈发精准,从而推出的产品和服务更加具有价值。Sako提出市场中最重要的是消费者,只有真正理解消费者的需求并努力提供能满足其需求的新产品或新服务,才是促使企业进行商业模式创新的最重要因素[6]。Zott和Amit认为商业模式创新能够以快速和高质量的方式满足消费者多样化的个人需求[7]。胡勇和乔元波认为商业模式创新来自企业家精神,即用新颖的创意建立一条新的效益边界线[8]。李巍和丁超从创新精神和冒险精神两方面来解构企业家精神,通过实证分析发现,创新精神对效率型和新颖型商业模式创新有积极效应,而冒险精神仅对新颖型商业模式创新作用显著[9]。敢于创新的企业家们,通过敏锐地洞察市场需求,将商业想法积极付诸实践,从而推动企业商业模式创新。鲁迪和缪小明基于多层次视角来探讨商业模式创新的驱动因素,个人层面上,企业家是商业模式创新的主要推动者;组织层面上,组织学习、动态能力和高管团队任期异质性会正向促进商业模式创新;外部环境层面上,激烈的市场竞争与商业模式创新具有显著正向关系[10]。陈强和肖雨桐等学者通过分析独角兽企业集聚和良好创新创业生态之间的关系,并基于京沪独角兽企业成长环境的比较,认为独角兽企业的集聚与科技、人才和资本协同创新的良好创新创业生态系紧密相关[11]。楚天骄和宋韬认为新经济发展水平和高素质人才是影响独角兽企业空间分布的重要因素[12]。

(二)基于商业模式创新路径的独角兽企业相关研究

商业模式创新路径的分析是近年来企业组织与创新领域的一个研究热点,取得了一些很有价值的理论成果。商业模式创新路径的理论研究与商业模式构成要素的研究成果一脉相承,但学者们对于商业模式创新的路径还没有统一认识。云乐鑫和杨俊等学者认为基于网络结构优势的获得性学习活动和基于网络行为的试验性学习两条路径会影响技术型创业企业的商业模式内容创新,提出要为顾客带来更新、更好和差异化的价值体验[13]。赵黎明和孙健慧从产品的角度出发,提出实现商业模式创新需要对客户需求进行分析,根据目标消费群体的价值主张,来提供最合适的产品及其服务[14]。胡勇和乔元波的研究发现商业模式创新是通过转变经济结构、增加产品种类和颠覆性创新提供高质量产品这三条路径,来实现价值主张,从而推动经济增长[8]。

袁晓辉和高建通过对全球216家独角兽企业进行研究分析,认为中国独角兽企业大多依托于商业模式创新,集中在需要巨大消费市场支撑的领域,如电子商务、金融技术、需求响应等[15]。楚天骄和宋韬提出,独角兽企业改变了传统企业的渐进式成长路径,通常由一个好的创意起步,短时间内占领某一领域的细分市场,或者由优质的平台型公司业务拆分孵化形成,迅速获取用户流量、收入和企业估值的指数式増长[12]。莫祯贞和王建聚焦于场景创新,认为高科技企业探索出改变人类生产生活的新场景,依托新技术打造出能够提升用户体验、提高生活质量和工作效率的产品和服务,就能够实现爆发式增长成为独角兽[16]。

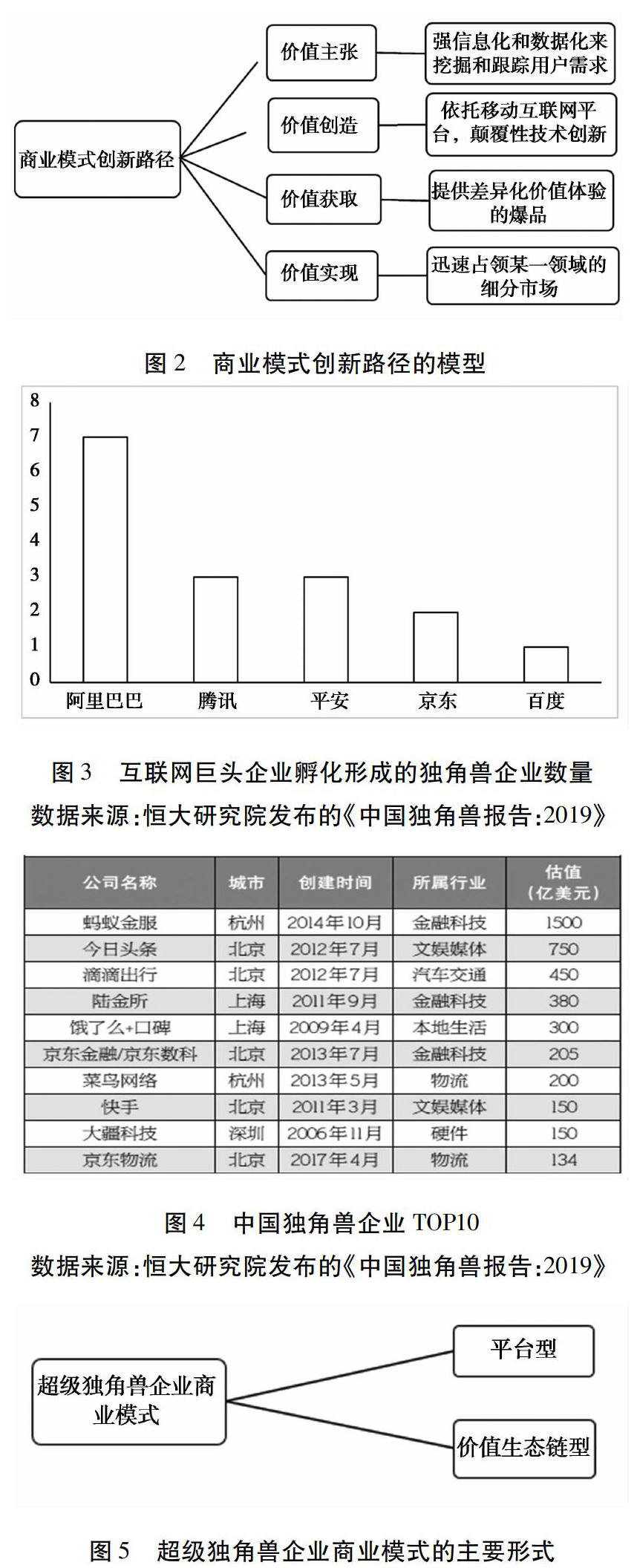

根据企业提供产品和服务的不同,独角兽企业被分为不同的类型,每种类型有不同的商业模式创新路径。刘程从这一视角出发,将独角兽企业分为四类:一是产品型独角兽企业,主要是通过推出爆品,掌握核心技术来获取竞争优势;二是方案型独角兽企业,他们面临需求个性化日益突出的现状,需要重点解决可复制性问题;三是平台型独角兽企业,主要是通过海量数据的积累、挖掘和应用来获取价值,其生命力取决于是否具有自成长的能力;四是生态型独角兽企业,主要以强信息化和数据化为前提,以用户为核心、以一个极具竞争力的业务为基础,围绕其逐步布局关联业务,进一步增强用户的黏性,其中生态型、平台型企业是独角兽的主流[17]。宋立丰和祁大伟等也认为中国独角兽企业区别于美国等西方国家独角兽科技型的发展方向,一般会选择依托现有优势的平台化、生态化发展方向[18]。王海杰和宋姗姗提出互联网时代催生出平台和价值生态系统这两种新的组织形式[19]。潘松挺和杨大鹏认为互联网巨头企业的孵化属于跨产业生态圈,打造商业基础设施,可以理解为“孵化生态的生态”[20]。2018年3月,恒大研究院发布最新的中国独角兽榜单,排名前10的企业中有三家是由阿里巴巴孵化形成,两家由京东孵化形成,腾讯和平安各孵化一家企业,其余三家都是平台型组织形式。由此可见,超级独角兽的商业模式主要表现为平台型和价值生态系统型。企业构建价值生态系统的关键在于对大数据等互联网技术的运用,围绕消费者需求,延伸产业链,实现不同业务间的协同效应,从而帮助企业在降低成本的同时能够提供多样化的产品或服务。

随着独角兽企业在经济中的重要性越来越得到认同,其富集程度成为衡量区域创新发展水平的重要指标,中国独角兽企业作为一个较新的研究对象,关于它的研究具有巨大的现实需求,而且相关实践进展已经远远快于理论,因此也有着迫切的研究需求。目前,学者们对于独角兽企业的研究集中在基本特征、空间分布和估值分析方面,主要为政府培育有利于独角兽企业成长的城市创新系统服务,对中国独角兽企业商业模式创新的研究不多,而且发表在核心期刊上的论文数量较少,难以解释独角兽企业的创新路径,这会影响现有商业模式创新研究成果的实用性。

(三)基于商业模式创新强度的独角兽企业相关研究

按照创新强度的不同,商业模式创新可以分为颠覆性创新与渐进性创新[21]。颠覆性创新,也称破坏性创新,最早由Christensen提出,属于根本性的创新,为产业结构优化升级开辟了新的演进方向和路径,同时也是渐进式创新的前提;而渐进式创新则是在已经开辟的新商业模式上不断完善、改良和发展[22]。刘刚、刘静等认为创新强度的差别最终可能导致商业模式创新的成败,而且企业资源通过创新强度来影响企业绩效[23]。Cortez认为颠覆性创新具有颠覆现有的产品、企业甚至产业的能力[24]。徐德力以淘宝网为例,提出互联网领域中的颠覆性创新是利用互联网这个广阔的平台,以产品或服务的创新为途径进入非主流市场,并逐步改变消费者的结构,不断占据市场份额,最终实现主导地位[25]。张爱萍和林晓言等以新出现的网约车这一现象为例,提出颠覆性创新产生的基础是技术进步,集中表现是时空变迁,结果是形成新业态[26]。张枢盛和陈继祥通过分析颠覆性创新的演进和机理,提出了企业应对颠覆性创新的三条路径选择:创建独立组织、改变组织结构和通过反颠覆、并购等手段[27]。从现有的文献来看,学者们对于渐进性创新内涵的观点趋于一致,认为渐进性创新是通过改良和拓展现有技术来提升主流市场产品性能的创新,能够使现有的市场规则和竞争态势得到维持和强化[21]。吕一博、施萧萧等认为渐进性创新强调对产业技术轨道的追踪和领先性技术知识的挖掘,从而逐步改进产品[28]。邹坦永提出渐进式科技创新的内涵主要包括;在既定框架、范式内进行创新,对现有知识、技术、产品与服务进行拓展与改进;具有连续、微小和积累性[22]。

朱明洋和张玉利等学者提出民营科技企业的发展需要注重技术创新与商业模式的动态演变,通过分析两家民营科技企业案例,论证了企业成长过程中商业模式双元演化现象,即商业模式渐进式演化和激进式演化并存[23]。赵黎明和孙健慧认为企业应根据消费者需求的变化,持续地对商业模式进行更新[14]。曹方基于独角兽企业引领颠覆性创新的视角,认为独角兽企业的真正优势是具备更强的创造性,能开发出价值远高于传统类型的新产品和新服务,提出要从颠覆性创新迈向渐进性创新,以构建孵化产业独角兽的独特生态链[2]。

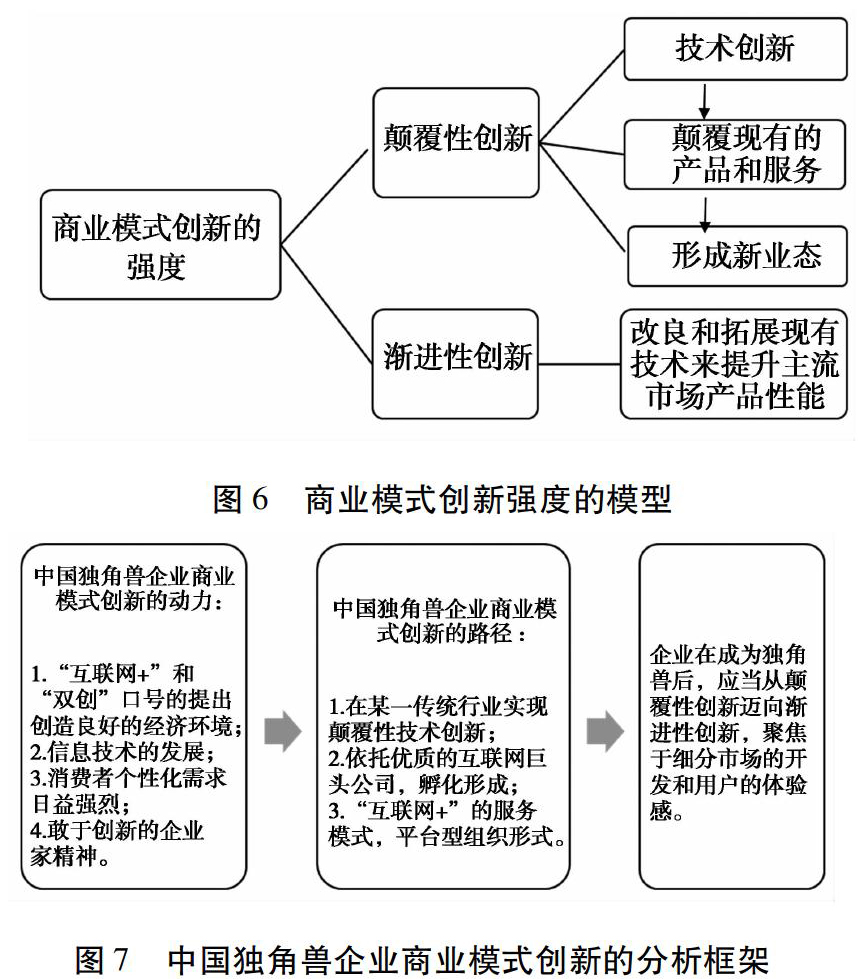

四、中国独角兽企业商业模式创新的分析框架

独角兽企业虽然是近几年才提出的新兴事物,但在颠覆性创新中发挥着巨大的引领价值,是区域经济发展的新引擎,独角兽企业的商业模式创新研究应该得到更多重视。

纵观中国独角兽企业的成长轨迹,本文总结出两条成为独角兽后的发展路径。第一条是企业成功上市,退出独角兽榜单。当独角兽企业的商业模式已经成熟,业务的经营数据和财务数据都展现出良好的运营情况,说明公司已经具备上市的条件,例如2018年7月在港交所正式挂牌上市的小米。还有一种被迫上市的情形,某些独角兽企业虽然已经具备用户规模,拥有流量上的成熟业务,但开辟了太多需要烧钱的业务线,公司仍没有实现盈利,需要上市公开募资,如2018年9月20日在港交所正式挂牌上市的美团点评。第二条发展路径是企业被市场淘汰,黯然退出独角兽阵营。某些独角兽公司如果在后续发展过程中忽略细分市场的创新模式,停滞在原有基础的商业模式中,用户的体验度和信任感就会下降,从而让企业在激烈的市场竞争中逐渐走向衰落,例如曾經占据我国移动应用分发市场重要份额的豌豆荚公司,在2014年的估值达到了10亿美元,后期由于没有实际产出的“创新”项目和重视用户的基础体验,导致大批用户流量丢失,最终于2016年以2亿美元低价被阿里巴巴收购。因此,企业在成为独角兽后,应当从颠覆性创新迈向渐进性创新,聚焦于细分市场的开发和用户的体验感,促使企业实现可持续发展。

本文通过阅读和总结现有文献资料,结合中国独角兽企业的实践,提炼关键特征,构建出一个中国独角兽企业商业模式创新的分析框架(如图7所示)。

五、结论与展望

(一)结论

随着互联网的发展,企业获取信息的成本降低,同时企业及时获得消费偏好反馈等信息的能力大幅提高,因此大数据是否能成功地整合到企业的商业模式中,决定了企业创造价值的潜力。如今,大批互联网企业兴起,“互联网+”的概念将线上的企业成功连接到现实生活中,既充分发挥了互联网在社会资源配置中的优化作用,又极大地提升了社会的创新力和生产力,促进了行业的发展。在一个日益由速度和差异化决定的社会里,通过创新商业模式来提供最有针对性的产品和服务,以满足消费者的个性化需求和提升价值创造,将会成为一个企业不断寻找生存和发展另类空间的最佳手段。商业模式不会永远一成不变,时代是变化的,创新是无止境的,从长远来看,任何一种曾经有效的商业模式最终都会过时。因此,从颠覆性创新迈向渐进性创新,进一步聚焦于细分市场的开发和努力提高用户的体验感,是独角兽企业在市场竞争中实现持续发展的必由之路。

(二)展望

鉴于研究的探索性质,选取案例数量的有限性,而且没有经过广泛的实证检验,有可能存在一些独特的独角兽企业不在我们的分析框架内,本文的研究还存在很多不足之处。此外,本文对某个具体行业的独角兽公司分析还不够深入,未来可以对某一具体行业的独角兽企业进行更加深入的研究。独角兽企业成立时间很短,其爆发式成长的背后可能暗藏风险,如何才能实现持续性发展,作为监管者,政府又应当扮演什么角色。独角兽估值存在极大的模糊和不确定性,出现上市后的市值还不如IPO前估值高的问题,以及经济形势复杂多变的大环境下,独角兽企业商业模式创新和后续发展的路径也会越来越多元化,这都是一些很有意义的研究方向,值得开展更加深入细致的研究,期待学者们未来会提出更具价值的结论。

[参考文献]

[1] 胡峰,李晶,黄斌.中国独角兽企业分析及其对江苏的启示[J].科技与经济,2016,29(5):101-105.

[2]曹方.独角兽企业如何引领颠覆性创新?[J].高科技与产业化,2017(1):18-21.

[3]田庆锋,张银银,杨清.商业模式创新:理论研究进展与实证研究综述[J].管理现代化,2018,38(1):123-128.

[4] 戚耀元,戴淑芬,葛泽慧.基于技术创新与商业模式创新耦合关系的企业创新驱动研究[J].科技进步与对策,2015,32(21):89-93.

[5] 李长云.创新商业模式的机理与实现路径[J].中国软科学,2012(4):167-176.

[6] Sako M. Business models for strategy and innovation [M]. ACM, 2012.

[7] Zott C, Amit R. Business model design: An activity system perspective [J]. Long Range Planning, 2010, 43(2–3): 216–226.

[8] 胡勇,乔元波.诸种商业模式与创新驱动的关联度[J].改革,2016(6):69-78.

[9] 李巍,丁超.企业家精神、商业模式创新与经营绩效[J].中国科技论坛,2016(7):124-129.

[10] 鲁迪,缪小明.多层次视角的商业模式创新影响因素元分析研究[J].科技进步与对策,2018,35(13):93-101.

[11] 陈强,肖雨桐,刘笑.京沪独角兽企业成长环境比较研究——城市创新创业生态体系的视角[J].同济大学学报(社会科学版),2018,29(5):106-114.

[12] 楚天骄,宋韬.中国独角兽企业的空间分布及其影响因素研究[J].世界地理研究,2017,26(6):101-109.

[13] 云乐鑫,杨俊,张玉利.创业企业如何实现商业模式内容创新?——基于“网络—学习”双重机制的跨案例研究[J].管理世界,2017(4):119-137,188.

[14] 赵黎明,孙健慧.基于产品视角的消费电子企业商业模式创新实现路径研究[J].中国科技论坛,2014(11):103-108.

[15] 袁晓辉,高建.寻找独角兽企业[J].清华管理评论,2016(7-8):28-38.

[16] 莫祯贞,王建.场景:新经济创新发生器[J].经济与管理,2018,32(6):51-55.

[17] 刘程.如何成为独角兽企业?[J].企业管理,2017(6):38-39.

[18] 宋立丰,祁大伟,宋远方.中国新兴独角兽企业估值比较基础与分析框架[J].科技进步与对策,2019,36(3):70-76.

[19] 王海杰,宋姗姗.互联网背景下制造业平台型企业商业模式创新研究——基于企业价值生态系统构建的视角[J].管理学刊,2019,32(1):43-54.

[20] 潘松挺,杨大鹏.企业生态圈战略选择与生态优势构建[J].科技进步与对策,2017,34(21):80-87.

[21] 张春辉,陈继祥.渐进性创新或颠覆性创新:创新模式选择研究综述[J].研究与发展管理,2011,23(3):88-96.

[22] 邹坦永.渐进式科技创新推动产业升级:文献述评及展望[J].西部论坛,2017,27(6):17-26.

[23] 刘刚,刘静,程熙鎔.商业模式创新时机与强度对企业绩效的影响——基于资源基础观的视角[J].北京交通大学学报(社会科学版),2017,16(2):66-75.

[24] Cortez N. Regulating disruptive innovation [J]. Berkeley Technology Law Journal. 2014,29(1): 174-228.

[25] 徐德力.互联网领域商业模式颠覆性创新分析[J].商业研究,2013(3):83-87.

[26] 张爱萍,林晓言,陈小君.网约车颠覆性创新的理论与实证:以滴滴出行为例[J].广东财经大学学报,2017,322:31-40.

[27] 张枢盛,陈继祥.颠覆性创新演进、机理及路径选择研究[J].商业经济与管理,2013(5):39-48.

[28] 吕一博,施萧萧,冀若楠.开放式创新对企业渐进性创新能力的影响研究[J].科学学研究,2017,35(2):289-301.

[29] 朱明洋,张玉利,张永强.民营科技企业成长过程中商业模式双元演化研究[J].科学学与科学技术管理,2017,38(10):26-40.

[30] 董岳,王翔,周冰莲,张冬.互联网+时代商业模式创新的演变过程研究[J].中国科技论坛,2017(2):150-155.

[31] 李志刚,许晨鹤,刘振.商业模式传承型裂变创业内在机理研究[J].南开管理评论,2017,20(5):69-80.

[32] 陈靖,徐建国,唐涯,陈戴希.独角兽企业的兴起:典型事实和驱动因素[J].上海金融,2019(2):12-20,49.

[33] Daniel Trabucchi, Luca Talenti, Tommaso Buganza. How do Big Bang Disruptors look like? A Business Model Perspective [M]. Technological Forecasting & Social Change, 2019.

(責任编辑:顾晓滨 马琳)