华文出版的再定义、全球视野及基本主题

【摘要】华文出版,指的是承载中华文化,并以中华民族的任一民族语言文字作为出版语言的出版。世界华文出版,特别是中国的出版,理应继承和发扬华文出版的优秀精神及传统,继承和发扬世界出版的优秀精神及传统,超越出版商业属性及其他一般属性,放眼全球,放眼未来,为全人类的进步,为全人类的文化,将出版事业进行到底,为全人类的文明做出伟大贡献。

【关键词】华文出版;定义;现实挑战;基本问题;发展趋势

【作者单位】田建平,河北大学新闻传播学院。

一、华文出版再定义

2007年,在《华文出版走向世界的关键词及其冷思考》一文中,笔者通过对华文、华文图书、华文出版、汉语言出版、中国少数民族语言文字出版诸概念及其逻辑关系的辨析,认为,华文既指一种具体的语言文字,同时也指一种文化——中华民族共同体的历史与文化。从逻辑关系上讲,前者显然隶属于后者,即语言文字意义上的“华文”应当属于中华文化。在此前提下,笔者给“华文出版”下了一个十分简明的定义,所谓华文出版,指的是主要承载中华文化,并以中华民族的任一民族语言文字作为出版语言的出版。之后,笔者在《华文出版人才培养的观念及其意义》《华文出版数字化主题词之意义》《华文出版视域中中国传统文化定义的现代性》三文中,对华文出版的定义做了进一步探索,丰富了其内涵。

“华文”一词,应当明确其三个具体的义项:华人、华语、华夏文明。华文出版不仅要承担继承与创新中华民族文化的使命,亦要承担传播整个人类文明的使命,而且二者是统一的。

华文出版,是具有世界出版或国际出版意义的一种中华文化出版。华文出版的意义大致有五个方面:一是媒介意义,二是内容意义,三是形式意义,四是出版者品质意义,五是国际化意义。媒介意义即技术意义,是技术媒介本身的华文出版信息内化。内容意义是对中华文化进行保护、发扬与创新。形式意义即中华文化的一切形式及形式媒介的上述意义。出版者的品质意义即出版人的华文出版理念、精神及文化内蕴。国际化意义即华文出版国际出版场域中的文化身份之意义。

华文出版,亦可增加两个新义项:一是海内外华文出版主体以世界其他语言进行的出版,二是海外出版主体以其他语言进行的关于中国内容的出版。

二、华文出版研究简述

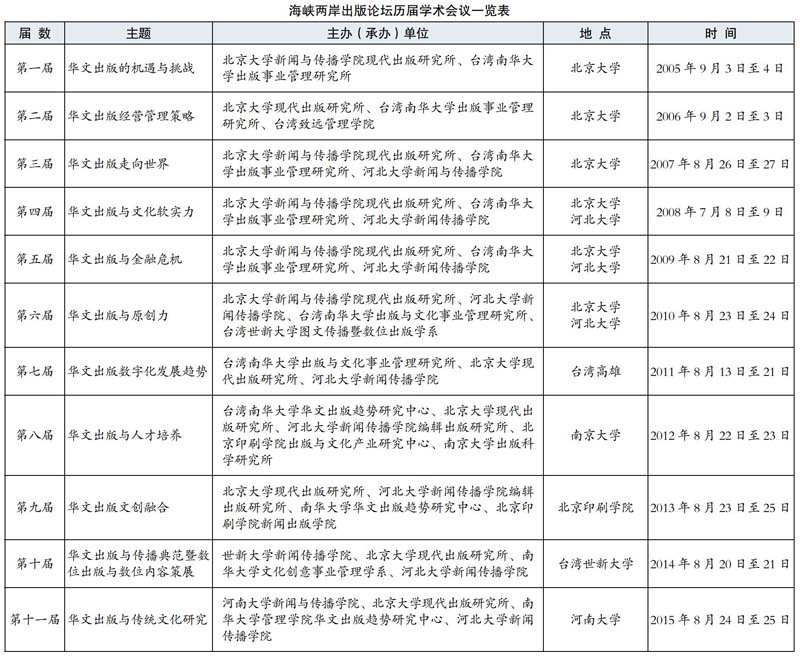

华文出版研究,改革开放以来即已开展,但一直处于比较零星的自发状态。华文出版较为系统、自觉、整体化的研究,大致出现在中国加入世界贸易组织之后。成果如王仿之论文《1937—1949年的香港出版业》、辛广伟著作《版权贸易与华文出版》等。其中,由北京大学新闻与传播学院现代出版研究所、台湾南华大学出版事业管理研究所、河北大学新闻传播学院编辑出版研究所倡导并主办的“海峡两岸出版论坛”比较典型。该论坛至今已连续举办11届,在海峡两岸教育界、出版界、学术界产生了较为广泛的影响。中国出版界著名出版人聂振宁、台湾图书出版事业协会理事长陈恩泉等均出席会议,并做了重要报告。其间,学界代表积极参观考察业界,举行现场交流。出版的论文集《华文出版与软实力》,是前六届论坛的论文选编。《海峡两岸华文出版——数字化、原创力、人才培养》是第九届论坛的论文集。《出版广角》等媒体还刊登了《华文出版走向世界的关键词及其冷思考》等论文。

以下,笔者将海峡两岸出版论坛历届学术会议列表,由此大致可以窥知2005年以来中国华文出版研究之一斑。

三、世界华文出版面临的挑战、基本问题及发展趋势

当今世界华文出版面临严重的挑战,我们需要清醒认识国际发展环境及产业环境,紧盯下列主题,明确发展趋势。

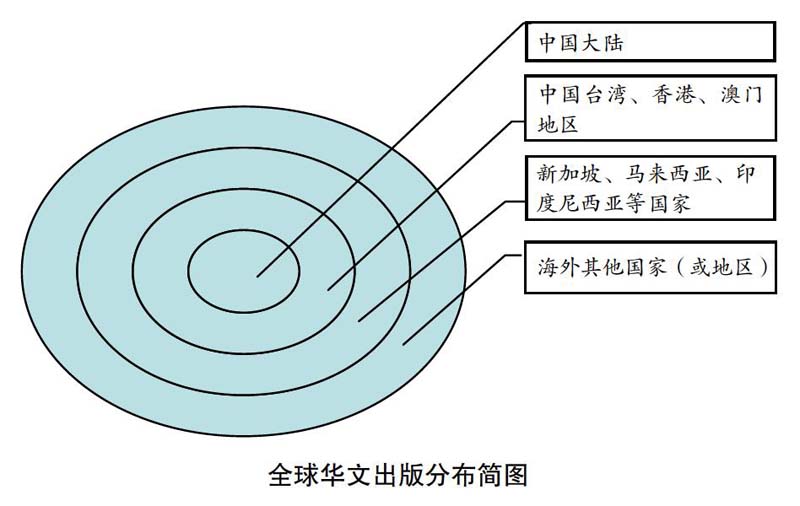

1.全球化

全球化对中国出版界而言,意义重大。无论是在政治、经济、教育、科技、文化诸宏观方面,还是在出版业务及观念层面,均要考虑全球意义,不啻为中国出版史上的一次革命。自此,中国出版界开始明显地意识到自身在世界出版界中的角色与位置,特别是在西方出版界面前的角色与位置。中国出版界作为世界华文出版的主要力量,全球意识得以树立。大陆市场一旦饱和,中国出版界自然开始向中国台湾、香港及澳门地区出版市场发展,进而向世界华文出版市场发展。2003年,国家制定并实施中国出版“走出去”战略,指出中国出版全球化的战略高度、战略规划及战略使命。这意味着中国出版不仅要对中国的华文出版负责,而且要为全世界的华文出版负责,更要为全球出版做出新的伟大贡献。

面对全球化使命,中国出版界的每一个出版人,都必须树立全球化意识,具备全球化思维,具备全球化视野,进而持续不懈地积极开展全球化业务实践。综观世界出版诸强,无一例外,均是占有世界市场的强者。中国出版全球化,意味着中国的出版企业要在世界出版的大平台上学习、交流、借鉴、竞争、开拓和融合等。

2.媒介融合

华文出版必须对媒介融合问题给予密切关注与高度重视,并且及时做出预判,制定新的媒介发展战略规划,排除任何来自传统的抗逆心理、情感,解除忧虑,积极实践媒介融合。现今新技术发展迅猛,新媒介层出不穷,创造了一个令传统媒介眼花缭乱的新媒介世界。华文出版界理当以博大的历史情怀科学、客观、理性地研究这些媒介,研究媒介史、媒介演化、媒介规律,以及新媒介的产生、状态、特性与表现和媒介发展的未来。在此基础上,无论是在宏观上,还是在微观上,华文出版界均应理性、主动、积极、自觉、科学地实践媒介融合。早在1998年,西方书史界学者就将“书史”界定为“书面交流的全面历史——手稿和印刷品的任何媒体形式,包括书籍、报纸、杂志、手稿和一次性印刷品(ephemera)进行的制作、传播和使用,以及作者、出版、印刷、装帧艺术、版权、审查制度、销售和发行、图书馆、读写能力、文学批评、阅读习惯和读者反映的社会、文化与经济史等内容”[1] 。这一观点,很好地概括了目前世界媒介所要具备的一种媒介融合视野。

简言之,世界华文出版,理应具备宏观视野并实现多媒体整一性融合。具体而言,图书、报纸、期刊、广播、电视诸传统媒体,与博客、微博、微信、视频、音频、网站、数据库诸新媒体应做到整一性融合。例如,据研究,截至2016年3月,我国出版社正常有效运行的微信公众号已达732个[2],这就是一种新旧媒体融合的表现。

世界华文出版,必须切实注重媒介融合。既要宏观认识,又要一件一件地落实。所有的资源,均在融合之中得以新生。媒介融合,不仅指科技意义上新旧媒介之间的融合,而且还包括其他意义及内容上的融合;不仅指复杂的融合,也包括简单的融合;不仅指单个企业内的融合,更是指全球范围的融合;不仅指物理意义上的融合,更指观念意义上的融合;不仅指业态的融合,更是指精神与文化意义的融合。

3.文化保守主义

所谓文化保守主义,也可以称之为文化民族主义。简言之,即坚守本国、本地区、本民族传统习惯与文化,并坚持发扬这一文化。对于其他文化,或限制,或有限取用,或小心谨慎,或干脆排斥,或拒绝。在全球化浪潮之下,文化保守主义更多地表现为一种文化本位主义。

坚持并发展本国、本地区、本民族文化,理当如此。唯其如此,世界文化才能保持多样性格局。但急切的问题是,在西方文化强势“围剿”中,以及在西方资本及商业技术的“驱迫”下,弱势文化及少数民族文化处境维艰,正在急剧消失。

其实,世界各国、各地区、各民族都在守护自身的文化,都希望自己的文化发展壮大,并且主张文化多样性。在这点上,大家都是持文化保守主义。尽管文化多样性基于文化平等这一基则,或文化平等乃是文化多样性的基本要义,然而由于各国、各地区、各民族整体性发展的差异,相互之间就造成了世界文化发展整一性及多样性之间的深刻矛盾。

出版物是记录人类文化及文明的主要载体、主要媒介。中国出版史,更是世界出版史乃至文明史上的重要篇章。因此,出版媒介作为记录人类文化的主要载体,自然也是体现这一深刻矛盾的主要媒介。

显然,世界华文出版,既要承担传承中华文明的伟大使命,又要平等地尊重文化多样性,维护并发展世界文化多样性。既要发展壮大中华文明,同西方强势文化展开文化竞争,又要充分理解并尊重西方文化。一言以蔽之,理应迎接挑战,勇于竞争,共同发展。

一面是全球化,一面是全球“文化保守主义”的普遍存在。即使在华语世界,在全球华文出版界内,也明显存在文化差异性。

在当今全球化的背景与语境中,全球华文出版主要面临两大问题:一是西方资本主义国家强势文化的巨大压力,一是文化保守主义的普遍存在。华文出版,既要抗拒西方传媒及文化造成的全球性巨大压力,又要化解文化保守主义。

华文出版的全球发展,事实上需要解决的主要问题是东西方文化冲突问题。中国大陆出版“走出去”发展战略,乃至整个世界华文出版的发展,都必须正视并合理解决这一问题。

4.语言翻译

翻译问题是世界华文出版界共同面临的一道跨文化传播门槛。将汉语及中国少数民族语言文字的作品翻译为外文,特别是译为西方主要国家的文字,成功实现世界性出版,这既是一个理论问题、学术问题,更是一个实实在在的实践问题、现实问题。只有翻译成功,才有可能传播与接受成功。为此,我国政府有关部门已将这一问题提升至国家战略及政策高度,专门设立了“中华学术外译项目”“经典中国国际出版工程”“中国图书对外推广计划”“中国文化著作对外翻译出版工程”“中国经典外译资助项目”及“ 丝路书香出版工程”等项目。

近年来,具有代表性的中国大陆作品《狼图腾》《论语心得》,特别是诺贝尔文学奖获得者莫言的作品,之所以能够在世界出版界取得成功,成功翻译自然是主要原因之一。

翻译的难度主要在于克服文化冲突(或文化差异)。全球华文出版界理应共同协作,共同研究探讨并成功实践这一问题。

中国出版界应切实研究解决一系列现实翻译问题,诸如人才培养、翻译稿酬、职称评定、待遇、敬业精神、文化修养、培训、激励机制等问题。中国出版界应该培养出一批又一批杰出的翻译优秀人才,培养出一批享誉世界的著名翻译家;还应该认真听取并研究国外汉学家对华文作品译为外文的见解、意见及其经验,诸如葛浩文近年来的有关谈话及文章。对于具有国际文化丰富经验的作家、翻译家,我们也要认真研究,加以推广。例如董桥对中国古典文化、港台文化、英伦文化均比较熟悉,对翻译问题也有精彩见解,应对其加以研究。

西方出版界翻译汉文作品,一般都注重从本国本民族文化本位出发,从本国读者接受本位出发,从而对华文作品做出“恶狠狠”式的“改造”。例如刘震云长篇小说《我不是潘金莲》书名,英文译为“我没有杀死我丈夫”,法文译为“我不是荡妇”,德文译为“中国式离婚”,瑞典文译为“审判”,等等[3]。这种生硬、砍削式的翻译,显然有违近代以来中国翻译“信达雅”的主流理论,但是却对华文出版界具有直接启示,乃至直接示范的实践意义。

5.版权贸易

版权及版权贸易是世界出版界进行文化交流及商业交流的主要方式。版权是重要的出版产品和出版商品。版权贸易是以版权为客体的文化、知识、信息商业交换行为。版权贸易的本质在于文化传播、知识传播与信息传播。版权贸易既是一种文化行为,也是一种产业或商业行为。

全球华文出版既存在全球华文出版系统内部的版权贸易,也存在全球华文出版界与世界其他出版界之间的版权贸易。华文出版对待版权贸易,理应具有世界眼光。华文出版界应努力打造具有版权意义及价值的作品,打造版权产品。在此,既应坚持本国文化、民族文化,又应具有世界眼光,注重作品的普世价值及人文关怀意义。

中国大陆出版界在世界版权贸易中引进了许多版权,同时在输出版权方面,也取得了明显的进步。如近年莫言获得诺贝尔文学奖、曹文轩先后获得了“国际安徒生奖”及“第35届国际儿童读物联盟”荣誉奖,这些国际奖项的获得直接促进了作家作品版权向世界的输出。华文出版界理应认真研究其获奖原因,科学分析授奖方的授奖理由,研判世界出版界对中国作品的价值。

一句话,版权研究、版权实践及版权贸易将是世界华文出版,特别是中国大陆出版界必须倾注全力去进行的一个基本命题。世界华文出版——中国出版之于世界出版,版权贸易不仅是主要途径、方式及桥梁,而且还是一种主要的文化、知识与信息传播媒介。

6.国际化竞争

世界经济一体化格局使世界华文出版进入了世界市场竞争大系统之中。大致而言,这一竞争可分为三个层面:一是作为世界华文出版主体的中国出版界内部的竞争;二是世界华文出版界内部的竞争;三是世界华文出版界同世界其他出版界,主要是同西方出版界之间的竞争。显然,第三层面的竞争是世界华文出版面临的主要竞争。

这是一种愈来愈显著的世界性竞争。这种世界性的竞争构成十分复杂,也具有十分丰富的内涵,包括了世界历史、文化及现实政治、经济、教育、科技、文化、军事等所有要素在内。例如,软实力理论、大数据理论、共享经济、工匠精神等均由欧美作者原创并首先出版,之后及时译为汉语在中国大陆出版。中国的一些现实作品,也比较及时地译为西方文字,通过版权贸易在西方国家得以出版。

就出版业本身而论,华文出版的竞争看似为世界出版界内部的一种竞争,然而就出版媒体的特殊性而言,这种竞争又绝非一种单纯的出版之争,而是一种宏观意义上的具有深刻历史背景及现实因素的全方位社会竞争。现实中的出版竞争,受到社会制度、政治、法律、民族、宗教、传统、文化、资本、观念、人才等多种社会因素的制约。世界华文出版在世界出版竞争的大格局中,必须明确并坚守华文出版的基本定位,审时度势,科学规划,理性实践,开创华文出版世界性与华文本性相统一的成功道路。

7.新技术与新媒体

新技术催生了新媒体。西方出版学者认为,图书出版史也是一部科技发明史[4]。相对于传统纸质出版而言,新媒体出版以其显著的时空传播优势及多维媒介特性,对传统出版造成了巨大的挑战和冲击,正在抢夺全球主要读者市场。显然,新技术、新媒体、新出版的出现与发展,是人类文明史、科技史与出版史发展中不可抗拒的必然产物。

西方出版界在认识、对待与解决新媒体这一世界问题上采取了积极接纳的实践态度。世界华文出版界理当以开放、拥抱、欢迎、接受的态度去发展新媒体出版。显然,融合、转型、改变、创新已成为华文出版界的工作主题。华文出版界在对新技术、新媒体的开发利用上,在新出版方式及业务的开拓与塑造上,特别是在新技术、新媒体的国际化开发上,急需做出新的规划与实践。

8.为人类文化做贡献

出版是人类文化传播的主要途径与方式。图书是人类文明的载体。一部世界出版史表明,出版为人类文明创造、继承、发扬与传播做出了伟大贡献。古埃及之莎草纸、古两河流域之泥板书、古帕加马王国之羊皮书、古印度之贝多罗树叶书,中国古代之甲骨、青铜、缯帛、砖瓦等,均对世界文明做出过伟大贡献。特别是中国发明造纸术、印刷术,为世界文明发展更是做出了伟大贡献。

为人类文明做贡献,是出版的最高境界。牛津大学出版社1896年设立国际部,座右铭为“为英国的文化生活做贡献”。中华书局创办人陆费逵认为,“我们希望国家社会进步,不能不希望教育进步;我们希望教育进步,不能不希望书业进步。我们书业虽然是较小的行业,但是与国家社会的关系,却比任何行业大些”[5] 。西方出版学者认为,“图书对世界文明的影响是无法估量的。可以毫不犹豫地说,我们的文明是‘书籍文化的产物”[4]。

世界华文出版,特别是中国的出版,理应继承和发扬华文出版的优秀精神及传统,继承和发扬世界出版的优秀精神及传统,超越出版商业属性及其他一般属性,放眼全球,放眼未来,为全人类的进步,为全人类的文化,将出版事业进行到底,为全人类的文明做出伟大贡献。

参考文献

[1][英]戴维·芬克尔斯坦、阿利斯泰尔·麦克利里《书史导论》[M].何朝晖,译,北京:商务印书馆,2012.

[2] 孙婷婷. 我国出版社微信公众号图书营销方式研究[D].河北大学,2016.

[3] 舒晋瑜.“潘金莲”怎么翻译?铁凝莫言贾平凹阿来刘震云谈传译中国味道[J].中华读书报,2016-8-24.

[4] [英]伊恩·麦高文、詹姆士·麦考尔.国际出版原则与实践[M].徐明强,译,北京:中国书籍出版社,2000.

[5] 陆费逵.青年修养杂谈[M].上海:中华书局,1934.