政府规制视阈下中国企业海外维权进路探究

摘 ? ? ?要:在当前逆全球化浪潮中,单边主义抬头,贸易保护主义兴起,遭受侵害的企业公平贸易权急需救济。特别是在中美贸易语境下,中国企业赴美维权实效不高。一方面,美国政府存在对中国企业采取“反向歧视”、滥用“不利可得事实”规则及以“穷尽行政救济原则”为由阻止中国企业寻求当地司法救济等政府规制行为;另一方面,中国政府规制行为尚存在相关立法缺位、立法冲突等问题。政府规制是一把“双刃剑”,中国企业海外公平贸易权的维护,需要完善中国国际贸易行政诉讼机制,基于判例法国家的司法能动性和成文法国家的立法优势建构权利保护体系,增强中国企业风险预判能力,以此消减政府规制的负面性。

关 ?键 ?词:国际贸易;政府规制;行政诉讼;权利救济

中图分类号:F279.2 ? ? ? ?文献标识码:A ? ? ? ?文章编号:1007-8207(2020)01-0118-12

收稿日期:2019-09-23

作者简介:罗佳(1988—),女,贵州铜仁人,复旦大学博士研究生,研究方向为宪法学和行政法学。

基金项目:本文系耶鲁—复旦国际福克斯基金项目“WTO体制下的国际行政法”的阶段性成果,项目编号:(04)纽教(文)证字960。

前 ?言

新现实主义学派代表罗伯特·吉尔平指出:“国家与市场交织在一起,贯穿着数百年的历史,它们的相互作用日益增强,逐渐成为决定现代世界国际关系性质与动力的关键因素”。[1]言辞間意指政治国家和经济市场交互作用及其对国家关系的重要影响。新自由主义学派代表罗伯特·基欧汉则用四大因素定义了国家的世界霸权地位,即自由使用关键原料、控制主要资本来源、维持庞大进口市场、在高附加值商品生产上有比较优势。[2]

中国“入世”以来,美国成为与中国发生贸易摩擦最多、最激烈的国家。中国商务部数据显示,2016年中美进出口贸易总额为5196.1亿美元,美国对华贸易逆差为2507.9亿美元;2017年中美进出口贸易总额为5837亿美元,美国对华贸易逆差为2758.2亿美元;2018年中美进出口贸易总额为6335.2亿美元,美国对华贸易逆差为3233.2亿美元。[3]美国经济学家斯蒂格利茨曾论证,当一国与他国的经常项目收支逆差超过GDP1.5%时,两国间会发生“激烈摩擦”;超过2%会引发报复措施;当一国对他国的贸易顺差超过该国贸易额25%-30%时,会演变为政治问题。[4]面对中美不断拉开的贸易差额,一方面,美国政府日益收紧本国对华的进口市场,试图以贸易壁垒使中国的贸易步伐减速,并将中国判定为会从根本上挑战美国秩序的战略竞争型大国,[5]致使中国企业赴美拓展国际贸易业务的政治风险增加;另一方面,从2018年持续至今的中美贸易谈判中,美国政府意图利用经济优势地位迫使中国接受不对等贸易协议,以便美国企业进入中国市场分享资本红利。在此形势下,保护中国企业公平贸易权利、对遭受美国政府不公正待遇的中国企业采取救济措施已成当务之急。

一、问题的提出

近年来,中国企业在美国开展贸易活动时常遭到美国政府反倾销、反补贴等贸易措施的规制。原则上,中国企业对美国政府规制行为有异议,可以向美国当地政府寻求救济,也可以美国政府为被告向美国法院提起行政诉讼。现实中,中国企业在美国遭受政府规制的贸易歧视后,往往维权力度不大或者维权效果甚微,究其原因:

从微观的判例层面看,美国司法自由裁量基准灵活,受政治因素干预,裁判结果不确定性强。国际法律规制与国家间政治关系的纠葛由来已久,二者无法清晰割裂开来。[6]立基于“美国利益至上”的国家理念,即使是恪守三权分立原则的美国司法系统也无法违抗公共利益的价值要求,只能在保障公共利益和救济个人权利之间寻找平衡点。国际贸易政府规制兼具法律性和政治性,中国企业针对美国政府规制行为提起诉讼,裁判结果牵涉美国国内贸易市场秩序,尤其在中美贸易摩擦不断升级的情形下,司法裁判过程考量的因素必然不限于法律规范。而美国行政诉讼中“实质性证据标准”“专横、任性、滥用自由裁量权标准”纯粹从合理性角度对政府的事实认定行为进行审查,只要政府规制行为是基于充分证据作出的合理判断,法院将尊重政府的认定结果。[7]这般裁量基准给司法裁判朝政治立场倾斜留足了空间,致使裁判结果难以预测,削减了中国企业应诉预判力。

从中观的制度层面看,中国国内的涉外贸易诉讼规范残缺,国内企业应诉能力羸弱引发连锁反应。贸易结构是买卖双方进行各种讨价还价的网络,各国政府监控国际进出口贸易比监控国内贸易更加严格周密。[8]美国政府为占领国际贸易市场的制高点,曾出台《2000年持续倾销与补贴抵消法案》,激励美国企业向美国政府提起针对外国企业的反倾销案件。[9]反观中国的行政法律体系,在2017年修正的《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)和2018年2月8日起施行《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》中并没有对“国际贸易行政诉讼”概念予以确认。关于国际贸易行政诉讼的三个司法解释①是2002年发布的,且每个司法解释的条文只有十余条,内容也较粗犷。国家竞争力源于有创新力的企业,同时要重视内外部发展环境的匹配与变化趋势,[10]中国企业受制于国内不健全的贸易法制环境,缺乏熟稔运用国际贸易诉讼规则的能力。

从宏观的理论层面看,中国的政府规制学理未能紧跟国际、国内法律交融的实务发展,国际贸易规则在国内转化适用性差。主权国家加入国际组织签订国际合作协议并上升为国际规则乃至国际法律制度后,将相应的制度要求内化为国内法律规制予以实施,最终落脚点还是在国内法律制度的适用上。[11]国际贸易政府规制兼具国际性和本土性,WTO规则是国际法层面的政府行为法律规定,国家基于理性的利益衡量、交易成本、声誉影响、国际制裁等因素的考量,一般会自觉遵从国际法,将国际法的要求内化为国内法规定。[12]早在中国加入WTO之初,有学者即认为,WTO对中国法律制度的影响,最主要的将表现为对政府管制理念与制度以及与此紧密联系的行政法制度方面的影响。[13]还有学者认为,中国并不直接适用WTO规则,而是通过修改和制定国内法的方式转化适用WTO规则。[14]但是,近20年过去,无论是WTO规则中的司法终局性规定还是一般禁止实行数量限制原则、透明度原则等核心内容,[15]都没有在中国国内实现完全转化适用。

二、权利救济预设:立法建构和司法能动

(一)政府规制范畴

政府规制的主体是政府。在大众话语下,凡是由国家建立并代表国家对社会进行管理的组织都是政府的组成部分,这一界定堪称广义的政府,将立法、行政、司法领域的所有国家机关包括在内;而狭义的政府是掌管国家行政事务的国家行政机关的统称。[16]因而,广义的政府规制涵盖了制定规则的立法规制、实施规则的行政规制、监督规则实施的司法规制。狭义的政府规制即行政机关为主体的行政规制,是指特定的行政主体通过对特定行业的市场主体以及其行为进行干预的方法,主要包括三大类:⑴制定行政法规、规章等规范的行为;⑵制定相关具体政策的行为;⑶具体的干预行为。[17]本文探讨政府规制下的权利救济,既有针对立法领域的查缺补漏,也有针对司法领域的矫正纠偏,属于广义的政府规制范畴。

新的国际贸易形势潜藏着各国政府的贸易保护意图,滋长国际贸易纠纷,催促国际贸易法律规制发挥功效,对国际贸易中的政府行为进行约束,政府必须接受对其在国内和国际社会中以何种方式及何种程度代表个人和集团实施行为的监督。[18]国际贸易主体享有公平贸易权,这既是国际规则层面国民待遇原则的要求,也是权利平等保护原则的体现。当政府规制行为损害国际贸易主体的公平贸易权时,应当对受损的权益进行有效救济,“无救济则无权利”。

英美法系的判例法传统代表着经验主义哲学视野下的“进化理性”,强调制度是以累进的方式在不断的试错中进化而来的。中国法所具有的制定法特征,更为倾向一种“建构理性”,更为注重通过人的理性对社会制度予以设计把控。[19]因而,在美国法律体系中,主要是以司法裁判叠加、确认的方式印证权利内容,依托“遵循先例原则”通过不同的判例实现权利救济。在中国法律体系中,对政府规制的权利救济从源头上追溯到立法阶段,“法无规定即禁止,法有规定不可违”,以文字形式固定下来的权利,是政府不能触碰的红线。

(二)判例法向度的美国司法能动

美国不同法院在处理司法能动性与司法谦抑性的交织关系时态度不同。若法院秉持司法谦抑态度,更多地尊重行政机关作出的事实认定,则实现权利救济的可能性较小。若法院主张发挥司法能动性,对行政机关的自由裁量权进行严格解释,则原告诉求获得法院支持的可能性较大。

在中美贸易关系中,美国国际贸易法院(United States Court of International Trade,以下简称“USCIT”)对美国政府的行政规制进行了卓有成效的监督。USCIT专门受理以美国商务部、海关边境局、国际贸易委员会、财政部等政府机关为被告的国际贸易行政案件,受理案件范围包括进口商申诉被否定、国内有关当事人申请复议被否决、报关行许可证被拒发、吊销或中止、反倾销或反补贴案件的决定、调节补助的裁决、进口前复议等外贸管理行为。[20]《美国国际贸易法院程序》规定,向USCIT提起诉讼的原告包括:⑴外国制造商、生产者、出口商、美国进口商或者工商业同业公会;⑵生产或制造该产品所在国家的政府;⑶美国同类产品的制造商、生产者或批发商;⑷合法成立的工会或工人团体,其在产销同类产品的美国产业中具有代表性;⑸工商业同业公会而且多数会员是同类产品的制造商、生产商或批发商。[21]据此,美国法律明确赋予了中国制造商、生产商、出口商等贸易主体向USCIT提起诉讼的原告资格。

当中国贸易主体遭受美国政府不公正贸易措施时,如取消新出口商复审、征收高额反倾销税等,中国贸易主体可以向USCIT寻求权利救济,这是可行的,也是必要的。例如,在美国政府对中国企业的反倾销调查中,依据美国反倾销调查程序的规定,美国商务部和美国国际贸易委员会分别负责调查倾销是否存在以及确定实质损害情况,当中国出口商向美国商务部和国际贸易委员会提出调查申请时,如果商务部拒绝启动调查,则国际贸易委员会也将停止进一步调查,[22]若中国出口商不另行向美国国际贸易法院提起诉讼,则我国出口商的权利救济将无法实现。此外,从美国国际贸易法院审理情况来看,2016年,USCIT发布了121件受理案件,中国大陆企业为原告或共同原告的有30件,胜诉17件。2017年,USCIT发布了173件受理案件,中国大陆企业为原告或共同原告的有49件,胜诉23件。2018年,USCIT发布了182件受理案件,中国大陆企业为原告或共同原告的有41件,胜诉19件。[23]USCIT判决发回美国商务部等政府部门重新审查作出行政裁决的概率接近50%,表明通过对政府行为进行司法审查可以实现权利救济。

(三)制定法向度的中国立法建构

中国的国家治理是由行政所主导的,行政不仅主导了中国的改革进程,也随着改革而有所改变,包括行政理念逐渐从管理向治理转变,政府职能逐渐从全能向有限转变,行政方式逐渐从强制型向合作型转变,以及政府角色逐渐从管理者向服务者转变。[24]为与行政转型相匹配,中国的行政法律制度也进行了重大修改。2017年修正的《行政诉讼法》对权利主体的保护力度加大,即是以立法条文形式明确权利保护的内容,主要体现在立法对原告享有诉权范围的延展和权利保护种类的扩充两方面:

在原告享有诉权的标准方面。自1990年10月1日起施行的《行政诉讼法》适用立案审查制,将原告享有诉权的标准界定为公民、法人或其他组织“认为具体行政行为侵犯其合法权益”。此种标准看似赋予了原告宽松的提起行政诉讼的权利,实则因为“认为”的主观标准过于宽泛而没有其他具体标准辅助适用,导致很长一段时间里原告的诉权仅停留在字面上,实践中法院常以原告不具有诉权为由不予立案。2017年修正的《行政诉讼法》适用立案登记制,并在原有的“认为侵犯其合法权益”的标准上同时规定了“利害关系”标准,从而使标准具体化,增强了可操作性。同时,扩大了原告享有訴权的范围,除了行政行为相对人,行政行为相关人以及其他第三人认为行政机关的行为侵犯其合法权益时也可提起行政诉讼,从而拓宽了有权提起行政诉讼的原告范围。当然,“利害关系”的外延不宜过分被扩大。“利害关系”包含着所涉利害的权衡,既要考虑通过诉讼保护当事人的权利,也要考虑行政秩序的安定性、连续性不被过分打扰,因而“利害关系”应当是现实的而不纯粹是一种期待利益。[25]司法实践中,认定享有原告诉权的利害关系人,也是以相关人员的合法权益被实际侵害为准,且合法权益只包括法律直接明确规定保护的权利范畴,不包括相关人员的反射利益。

在权利保护种类的内容方面。自1990年10月1日起施行的《行政诉讼法》第十一条规定保护的权利种类为人身权和财产权,2017年修正的《行政诉讼法》第十二条规定保护的权利种类为人身权、财产权等合法权益。条文中用“等”字表明行政诉讼法保护的权利种类不仅限于人身权和财产权两种,只要属于原告的合法权益即在行政诉讼法的保护范围内。对于合法权益的范畴,有观点认为,合法权益包含两个方面:一是行政行为过程中的程序性权利,二是实体上的合法权益。程序性权利包括当事人的陈述、申辩权等正当程序原则相关权利,实体上的合法权益涉及的主要是行政赔偿和行政补偿问题。[26]还有观点认为,《行政诉讼法》修改以后,行政诉讼保护的范围逐步扩大到人身权、财产权以外的其他权利,如知情权、公平竞争权、社会保障权等。[27]总体看来,涉外贸易主体在依据2017年修正的《行政诉讼法》提起国际贸易行政诉讼时,可主张的权利种类比过去更丰富,不仅包括实体方面的企业经营自主权、公平竞争权、求偿权等可能因政府行为干预而引发利益纠葛的权利,而且包括在贸易过程中受政府行为管制时享有的听证权、陈述申辩权、知情权等正当程序原则涵义中的权利。

三、政府规制下权利救济实效弱化镜像

政府规制是一把“双刃剑”,既可以在企业维权进程中通过完善立法和公正司法方式保护企业权益,也可能基于政府利益而采取不同的行政措施。政府决策过程中需要综合考虑政府权力运行合法性、政府受拥护程度和政局稳定性,同时需要兼顾政府部门利益、地方利益、企业利益等。错综复杂的影响因子和利益交织致使政府规制的负面性凸显,弱化了政府规制对企业权利救济的实效性。

(一)政府规制的负面性

中美贸易关系存在原生的不对等性,加之当前美国政府对华贸易采取强硬措施,导致中国企业在美国从事贸易活动面临公平竞争权无法得到保障的问题。通过对美国本土司法资源的最大化利用和对中国国内涉外贸易权利的立法保障,能够为中国企业因政府规制行为引发的权益受损提供救济途径。然而,实际上,囿于中美双方国内法律生态自身存在的瑕疵,权利救济的实现程度有所弱化。

在广义政府规制范畴内,美国行政机关对华经济措施政治化表象明显,而美国司法机关对行政自由裁量权的包容成了推波助澜的利器,行政规制的偏私和司法规制的缺陷使中国企业的权利救济实效性降低。同时,中国涉外贸易行政诉讼制度与国际贸易规则尚未完全接轨,而国际贸易规则中相当一部分内容直接源于美国国内法的国际化,由于中国立法层面的“脱轨”导致中国企业无法在国内法制环境下得到良好的应诉训练,进而愈加无法有效运用美国法律维权。

(二)美国政府对华经济措施政治化

⒈对中国国有企业的“反向歧视”。非歧视性原则是国际贸易的一项基本原则,意指在国际贸易中,一缔约国在实行某种限制或禁止措施时不得对其他缔约国实施歧视待遇。美国政府大力推行的“竞争中立原则”,实质上对中国国有企业构成了“反向歧视”。“竞争中立原则”是指政府的商业活动不得因其公共部门所有权地位而享受私营部门竞争者所不能享受的竞争优势。[28]美国政府支持的经营活动很少涉及商业活动,政府支持的企业和私有企业之间没有明显的竞争关系,因而推行“竞争中立原则”对美国国内市场的影响甚微。而中国市场的基石即是国有经济占主导地位,依托国有企业享有的财政补贴、融资便利、税收优惠、政府采购偏好等政策红利,国有企业在海外的贸易投资并购活动日益频繁。[29]美国政府实行“竞争中立原则”,既可以保护本国企业的竞争力,也对中国国有企业进行强势打压。例如,美国商务部要求,凡是进入美国市场的中国企业,必须证明其独立于中国政府的控制,否则就在反倾销新出口商复审调查中给中国企业分配高额的“中国统一税率”,这实质上是一种所有制歧视行为,是对中国国有企业的“反向歧视”,是一种非中立、不平等的政治手段。

⒉否认中国的市场经济地位。依据WTO文件《中国加入世界贸易组织议定书》第15条d款的规定,2016年12月11日后,在WTO规则体系下,针对中国的“非市场经济条款”将终止适用,无论WTO成员是否承认中国的市场经济地位,都不能继续在反倾销调查中对中国企业适用“替代国”的计算方法。这条规定虽然没有直接表明在2016年12月11日后中国自动具有市场经济地位,但是已经明令禁止对中国继续适用非市场经济国家的“替代国”计算方法。而美国政府拒绝中国根据《中国加入世界贸易组织议定书》第15条获得市场经济地位的要求,并于2017年11月向WTO组织提交了这项决定。[30]美国政府声称依据国内法来判定中国是否属于市场经济,而实际上更多的是依据政治和经济利益的考量,中美两国在政治体制、意识形态等方面存在巨大差异,美国政府将自身经济发展困境归咎于中国的“不公平贸易”进而借非市场经济为由在进出口贸易市场中对中国企业征收高额税率,[31]实质是美国政府的国别歧视行为。

⒊滥用“不利可得事实”规则。在针对中国企业的进出口贸易调查中,美国政府常常适用“不利可得事实”规则。美国《1930年关税法》第776条规定,如果必要的信息没有被记录在案;或者利害关系方不提交信息或不按要求提交信息或在重大程度上阻碍了反补贴调查的进行;或者尽管提交了信息,但该信息不能按照规定被证实,则调查当局应当使用其他可获得的事实;如果调查当局认为利害关系方不合作或没有尽最大努力满足调查当局对信息的要求,则调查当局可以在已获得的事实的基础上使用不利推定。[32]美国行政法学者斯图尔特曾指出“含糊的、概括的或者模棱两可的制定法引发了自由裁量权。”[33]在美国《1930年关税法》第776條规定中,“必要的”“不按要求”“重大程度”“尽最大努力”等内容的判定都属于美国政府的自由裁量范围,司法审查从外围的程序审查和法定条件审查并不能有效杜绝美国政府适用该规则的任意性?“不利可得事实”是作为例外情况下的规则使用的,但是美国政府利用固有的意识形态差异、中国政府对敏感资料的保密、中国上级政府对下级政府的资料掌握不足或历史资料的缺乏等原因造成掌握信息不足[34]从而认定中国企业不配合美国政府调查,对中国企业适用“不利可得事实”规则,其结果是美国政府按照最为不利于中国企业的方式进行推定。

⒋以“穷尽行政救济原则”为由阻止中国企业寻求司法救济。当美国政府对中国企业施加不公平的经济措施时,中国企业可以向美国法院提起行政诉讼寻求权利救济。但是,美国政府常常以“穷尽行政救济原则”为由阻止中国企业向美国法院起诉。“穷尽行政救济原则”是指行政相对人没有利用一切可能的行政救济以前,不能申请法院裁决对他不利的行政决定,行政相对人在寻求救济时,首先必须利用行政内部存在的、最近的和简便的救济手段,然后才能请求法院救济。[35]基于政治立场和经济利益的考量,美国政府对中国企业的行政救济往往不能提供周全的保护,甚至恶意阻挠中国企业向上级行政机关进行申诉。中国企业只能在行政机关滥用程序性权力而使相对人不能成就行政救济、如果不采取及时的司法救济可能会发生不可弥补的损害、即便穷尽了所有可利用的行政救济措施也不能够提供真正的充分救济等例外情形下,[36]才能绕开“穷尽行政救济原则”径直向美国法院寻求权利保护,例外情形适用的条件极为严苛。

(三)中国政府立法规制失调

⒈立法缺位。无论是WTO规则,还是美国国内的法律系统,一致适用司法终局性原则,即原则上一切行政行为都可以成为司法审查的对象。但是,中国行政法律体系尚未确立司法终局性原则,立法规定仍然将相当比重的行政行为排除在司法审查的范围之外,立法缺位造成国内企业开展涉外贸易遭遇政府规制侵害时面临“于法无据”的维权困境。在当前中国行政法律制度的立法情境下,有三类行政行为仍然是司法审查无法穿透的盲区:一是抽象行政行为。抽象行政行为依据规范程度和效力等级为标准,可以分为行政立法行为和其他抽象行政行为。其中,行政立法行为包括行政法规、部门规章和地方政府规章。除行政立法以外的其他抽象行政行为主要包括行政机关规定的行政措施,发布决定和命令的行为。[37]2017年修正的《行政诉讼法》第十三条第二款规定人民法院不受理公民、法人或者其他组织对行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令事项提起的诉讼。此条规定明确将单独起诉抽象行政行为排除在司法审查之外,虽然2017年修正的《行政诉讼法》第五十三条规定可以在提起行政诉讼时对规范性文件一并提起附带审查,但是却将规章排除在附带审查范围之外,即针对行政立法行为,既不能单独提起行政诉讼,也不能提起附带审查之诉。二是行政终局裁决行为。2017年修正的《行政诉讼法》第十三条规定人民法院不受理公民、法人或者其他组织对法律规定由行政机关最终裁决的行政行为提起的诉讼。此处意指行政终局裁决行为不属于行政诉讼审查范围。目前中国行政终局裁决行为的法律规定主要包括《行政复议法》第十四条、第三十条和《中华人民共和国出入境管理法》对外国人的行政处罚、居留期限等规定。举例来说,依照《行政复议法》第十四条的规定,如果涉外贸易主体对商务部的反倾销措施不服,向商务部申请复议,对商务部的复议结果仍然不服的,可以向人民法院提起诉讼,也可以向国务院申请裁决,但是国务院的裁决为最终裁决。而从中国入世议定书和WTO规则来看,只要政府行为与国际贸易有关并在WTO协议框架内,利害关系人对相关行为不满就可以提起诉讼,并没有排除最高行政机关和级别比较高的行政机关的行为。[38]三是行政指导行为。2018年发布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一条明确将行政指导行为排除在行政诉讼的受案范围外,理由是行政指导行为不具有强制性,因而不具有法律效力。实际上,行政指导行为不具有法律效力,并非由于不具有強制性,而是基于非正式性,没有立法对行政指导过程进行专门规定。[39]在国际贸易活动中不乏政府高层的行政指导行为,政府部门处于强势地位,对国际贸易活动的指导行使公权力,并且可能影响国际贸易主体的权利义务。当政府行政指导行为发生异化——以行政指导之名、行其他行政行为之实,或作出未兑现承诺的行政指导、决策错误的行政指导、超越职权的违法行政指导等行为时,应当将行政指导纳入司法审查范围,以救济国际贸易主体的合法权益。[40]

⒉立法冲突。在目前中国行政诉讼法律体系下,当中国企业在涉外贸易中遭遇政府行为导致权益受损时,法律赋予企业原告主体资格提起国际贸易行政诉讼。最高人民法院的司法解释清晰界定了国际贸易行政案件的特定范围,①从中可以看出国际贸易行政案件的司法审查具有自身特殊性,不同于一般行政诉讼案件,主要体现在司法审查标准方面。在我国,行政诉讼审查标准是指人民法院针对不同行政行为进行审查和判决并作出裁判结论时所应遵循的各类准则的集合或统称。审查标准不仅体现在具体的法律规范中,也存在于实定法规范之上的精神内核中。[41]审查标准对于每个案件来说都是决定案件的最主要因素,[42]同一行为依据不同审查标准得出的裁判结果可能截然相反。

依据自1990年10月1日起施行的《行政诉讼法》的规定,我国行政案件的司法审查标准主要包括:⑴证据是否确凿充分;⑵适用法律、法规是否正确;⑶是否符合法定程序;⑷是否超越职权;⑸是否滥用职权;⑹是否显失公正。[43]从2017年修正的《行政诉讼法》第七十条的规定来看,六项审查标准中前五项仍然没有变化,只是最后一项“是否显失公正”为“是否明显不当”所代替。可见,在中国行政案件的审理过程中并未对事实问题和法律问题的审查标准加以区分,一律适用全面、严格审查标准。但是,《最高人民法院关于审理反倾销行政案件应用法律若干问题的规定》第七条第二款规定:“人民法院依据被告的案卷记录审查被诉反倾销行政行为的合法性。被告在作出被诉反倾销行政行为时没有记入案卷的事实材料,不能作为认定该行为合法的根据。”此处确立了对事实问题的“案卷审查原则”,即法院在审理反倾销这类国际贸易行政案件时应当以行政机关的案卷记录内容作为裁判依据,在案卷之外的提交的其他材料不予考虑。换言之,行政机关基于案卷记录作出的合理行政决定,法院应当持尊让态度,而不是实行全面审查标准,重新认定行政案卷中的事实问题,这与《行政诉讼法》中的全面审查原则相冲突。此外,《中华人民共和国反倾销条例》第二十一条规定:“商务部进行调查时,利害关系方应当如实反映情况,提供有关资料。利害关系方不如实反映情况、提供有关资料的,或者没有在合理时间内提供必要信息的,或者以其他方式严重妨碍调查的,商务部可以根据已经获得的事实和可获得的最佳信息作出裁定。”此处确立了事实审查的“最佳证据原则”,这也与《行政诉讼法》确立的“证据确凿”的严格审查标准相冲突。

相比之下,在美国的行政法律体系中,区别事实问题和法律问题,对它们适用不同的审查标准,是司法审查的主要原则。[44]美国对国际贸易行政诉讼适用的审查标准即是“案卷审查原则”和“最佳证据原则”,中国企业在中国本土法制环境下缺乏对国际通行的贸易规则熟练、灵活运用的技能,当美国政府对中国企业采取贸易歧视行为时,中国企业在证据规则适用、事实认定和法律认定等问题上只能处于被动状态。

四、实质性权利救济生成的法律图景

(一)规避美国政府规制负面性的二元应对

在中美贸易往来中,对中国企业在美国的公平贸易权进行有效保障,亦即将可行的权利救济途径的实效性发挥到最大化,核心问题是如何应对美国政府针对中国企业可能采取的贸易歧视行为和贸易保护措施。诸如美国政府对中国国有企业的“反向歧视”、否认中国市场经济地位这一类牵涉美国国家利益和市场秩序的政府规制措施,单凭中国企业的薄弱力量是难以抗衡的,需要中国政府利用外交途径加以克制。而对于美国政府在贸易环节采取的“不利可得事实”推定、“穷尽行政救济原则”适用等具体措施,中国企业可以借助美国本土的法律资源采取行动捍卫权利。

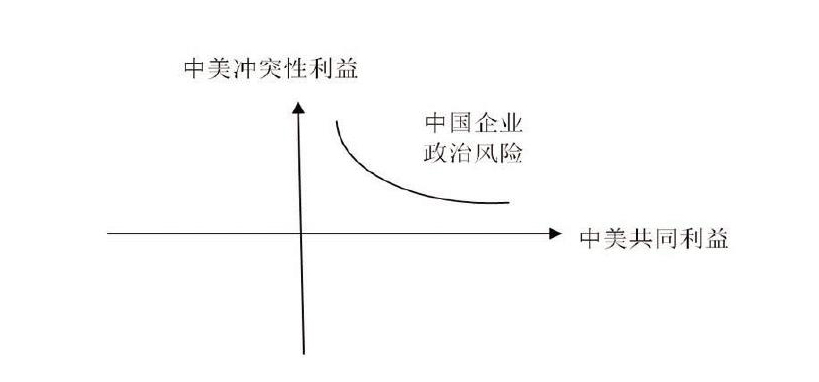

⒈扩大共同利益的政府外交。中美两国存在共同利益(内容相同且相互有利的利益)、互补利益(内容不同但相互有利的利益)、冲突性利益(内容不同且互相不利的利益)、对抗性利益(内容相同但互相不利的利益)。[45]冲突性利益是美国对华政治态度的根源,共同利益是稳定中美两国关系的基石,中国企业在美国开展贸易活动面临的政治风险是与中美的对抗性利益成正比,与中美的共同利益成反比的。如图所示:

■

为了降低中国企业赴美开展海外贸易遭受政治风险的概率,中国政府可以通过国际斡旋和政治协商,减少与美国的冲突性利益,至少避免冲突升级。在面临对抗性利益纠纷时,坚持“求同存异”方针,搁置争议,谋求共同利益最大化。在互补利益上强化中美关系相互“取长补短”的趋势,使美国形成对中国市场的依赖性,从而无法单方面割裂与中国的关系。最重要的是要尽可能扩大中美共同利益,进而将基于意识形态、政治立场不同等原因产生的政治风险降至最低。

⒉增强风险预判的企业维权。从中国企业角度来说,要规避美国政府规制的负面影响,需要从事前、事中、事后三个阶段全方位采取预防措施:一是事前要对中美关系大局进行清晰认识,对美国在相关领域的案例、法规、理论熟稔于心,同时对赴美开展海外业务的政治风险进行预判,做好风险的保险投放工作,以防发生变故后损失惨重。二是事中要积极应对遭受的不公平经济措施,一旦发生争端纠纷,中国企业要抱团取暖,发挥集体智慧,联合起来共同击溃美国设置的贸易壁垒。同时,要利用美国本土人士对美国政治、法律了解的优势,聘请其加入维权团队。三是事后要总结经验教训作前车之鉴。如在美国反倾销的新出口商复审中要把握好申请复审的时间节点,在法定时期内需要存在销售行为才满足申请条件,错过了时间节点申请复审肯定会被美国政府拒之门外。再如中国企业在日常的经营管理过程中要注意保存财务记录账目等资料,当美国政府在复审期间要求提交材料时按要求提供充分的证据,以便获得复审后的较低税率。

(二)完善中国国际贸易行政诉讼体系

世界经济全球化铺开和我国社会转型深化,使脱胎于传統行政法的“新行政法”在我国形成。“新行政法”的构成包括国家法、社会法以及国际法。[46]中国行政法律制度发展前景,不应当孤立于全球行政法发展潮流之外。夯实中国国际贸易行政诉讼理论,赋予现有国际贸易行政诉讼法律条款生命力,既符合当前中国政府的执政之需,也能切实强化中国企业的维权效果,助力中国企业清除海外征途中遭受的政府规制负面影响。

⒈提炼国家贸易行政诉讼学理概念。国际贸易行政诉讼概念界定可以分为广义和狭义两个层级。广义的国际贸易行政诉讼,包括WTO层面与成员层面的国际贸易行政诉讼制度。狭义的国际贸易行政诉讼,即WTO体制下的成员层面的国际贸易行政诉讼。在中国法制语境中,国际贸易行政诉讼是指在WTO制度的框架下,人民法院依法审理国际贸易行政案件并做出裁决,保障和补救受损方国际贸易权益的活动与制度。[47]国际贸易行政诉讼不仅具有一般行政诉讼解决争议、保障权利、监督行政、发展法律的功能,同时具有自身的特殊功能,WTO各成员国适用国际贸易行政诉讼法律制度是履行WTO法定义务的体现,[48]即国际贸易行政诉讼还具有履行WTO法定义务的特别功能。

⒉充实国际贸易行政诉讼制度规定。在制定国际贸易行政诉讼相关规定时应当以涉案标的、案件影响范围等标准区分重大国际贸易行政诉讼案件和一般国际贸易行政诉讼案件的不同。同时,要关注美国、英国、法国、德国、日本等与我国贸易往来密切的贸易大国的国际贸易行政诉讼实体法和程序法,对比国家间的立法差异,并明确法律适用冲突规范。此外,国际层面的WTO规则在我国转化适用的立法应当更加具体,结合现有案例总结不同情形的转化适用方法并用法条形式加以固定。

⒊适用国际贸易行政诉讼司法条款。2017年修正的《行政诉讼法》第九十九条规定,外国法院对中华人民共和国公民、组织的行政诉讼权利加以限制的,人民法院对该国公民、组织的行政诉讼权利,实行对等原则。此条款明确的“对等原则”为中国企业在国内维权提供了法律依据,一旦美国法院受政治因素干预对中国企业针对美国政府提起的行政诉讼不予受理或不公正审理,中国法院可以对基于“对等原则”,对中国境内的美国企业同样采取限制行政诉讼权利的措施。

在中美贸易关系中,政府规制的影响在贸易活动中打上了深深的烙印。美国作为过去的经济霸主,当霸权面临衰落时,为了维护既有的优势地位,往往会加强对国际经济政策的干预。[49]美国政府采取的各种贸易保护措施、干预司法裁判等行为,侵害了中国企业的公平贸易权。通过规避美国政府规制的消极影响,发挥判例法的司法能动性,同时利用成文法的立法优势,构建中国国际贸易行政诉讼法律体系,可以增强政府规制对企业海外维权的正面保护作用,消减政府规制的“负面性”,对中国企业在国际贸易中遭受的权益损失进行有效救济。

【参考文献】

[1]张贵洪,蒋晓燕.跨国公司面对的政治风险[J].国际观察,2002,(3):31.

[2](美)罗伯特·基欧汉.霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争[M].上海:上海人民出版社,2012:32.

[3]货物进出口分国别统计[EB/OL].商务数据中心,http://data.mofcom.gov.cn/hwmy/imexCountry.shtml.

[4]黄河.中美经贸关系的政治因素分析[J].当代经济管理,2009,(11):38.

[5]张杰.中美经济竞争的战略内涵、多重博弈特征与应对策略[J].世界经济与政治论坛,2018,(3):2.

[6]Martti Koskenniemi. The Politics of International Law[J].1 Eur,1990(4):32.

[7][35][44]王名扬.美国行政法(下)[M].北京:中国法制出版社,1995:681-694,651,677.

[8](英)苏珊·斯特兰奇.国家与市场[M].上海:上海人民出版社,2006:176.

[9]李冰,姜栋.论美国《2000年持续倾销和补贴抵消法》[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2006,(4):36.

[10]C.K. Prahalad and G. Hamel. The Core Competences of the Firm[J].Harvard Business Review,1990(66):79-91.

[11]李明月.国内规则与国际规则互动论析[J].国际观察,2018,(4):14-15.

[12]Andrew T.Guzman.A Compliance-Based Theory of International Law[J].California Law Review,2000(90):1823-1888.

[13]应松年,王锡锌.WTO与中国行政法制度改革的几个关键问题[J].中国法学,2002,(1):6.

[14]王岩.WTO规则不能直接作为法院裁判的依据[J].人民司法(案例),2014,(2):64.

[15]杨解君.加入WTO 与中国行政法的任务[J].中国法学,2000,(6):6.

[16]袁明圣.政府规制的主体问题研究[J].江西财经大学学报,2007,(5):58.

[17]江必新.论行政规制基本理论问题[J].法学,2012,(12):18.

[18]Anne-Marie Slaughter Burley.International Law and International Relations Theory:A Dual Agenda[J].The American Journal of International Law,1993(87):205-239.

[19]裴洪辉.合规律性与合目的性:科学立法原则的法理基础[J].政治与法律,2018,(10):57.

[20](美)布鲁斯·E·克拉伯.美国对外贸易法和海关法[M].北京:法律出版社,2000:260.

[21]袁勇,朱淑娣.论WTO法国内转化过程中凸显的行政立法新类型——涉外经济行政立法[J].行政与法,2005,(7):86-88.

[22]石岩,李卫华.论美国国际贸易法院的行政性[J].山东社会科学,2014,(2):172.

[23]See United States Court of International Trade,https://www.cit.uscourts.gov/slip-opinions-year.

[24]江国华.行政转型与行政法学的回应型变迁[J].中国社会科学,2016,(11):129.

[25]何海波.行政诉讼法(第二版)[M].北京:法律出版社,2016:195-196.

[26]郭修江.監督权力 保护权利 实质化解行政争议——以行政诉讼法立法目的为导向的行政案件审判思路[J].法律适用,2017,(23):10.

[27]童卫东.进步与妥协:《行政诉讼法修改回顾》[J].行政法学研究,2015,(4):24.

[28]张琳,东艳.主要发达经济体推进“竞争中立”原则的实践与比较[J].上海对外经贸大学学报,2015 (4):26.

[29]熊月圆.“竞争中立”视阈下的TPP 国企规则评析[J].金融发展研究,2016,(9):75.

[30]张涛,吕指臣,朱轩彤.美国拒认中国市场经济地位对两国经济的影响[J].重庆理工大学学报(社会科学),2018,(9):53.

[31]屠新泉,曹鸿宇.“市场经济地位”问题与中国应对策略[J].价格理论与实践,2016,(11):25.

[32]李本,姚云灿.美国对华“双反”措施中外部基准规则的适用问题[J].国际商务研究,2016,(4):64.

[33](美)理查德·B·斯图尔特.美国行政法重构[M]北京:.商务印书馆,2002:12.

[34]赵海乐.论美国对华反补贴“不利可得事实”规则的滥用——以两起新能源反补贴案为例[J].国际商务研究,2014,(6):56.

[36]邢鸿飞.论美国穷尽行政救济原则的适用例外及对我国的启示[J].法学论坛,2014,(2):143.

[37]董茂云,朱淑娣,潘伟杰,刘志刚.行政法学[M].北京:上海人民出版社,2005:152.

[38]江必新.WTO與司法审查[M].北京:人民法院出版社,2002:103.

[39]王锴.论行政事实行为的界定[J].法学家,2018,(4):64.

[40]杨海坤,章志远.中国行政法基本理论研究[M].北京:北京大学出版社,2004:398-399.

[41]解志勇.论行政诉讼审查标准——兼论行政诉讼审查前提问题[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004:5.

[42]Hon.Gregory W.Carman.A Critical Analysis of the Standard of Review Applied by the Court of Appeals for the Federal Circuit in Antidumping and Counterveiling Duty Cases[J].St.John's Journal of Legal Commentary,2003(17):177.

[43]罗豪才.中国司法审查制度[M].北京:北京大学出版社,1993:324-442.

[45]阎学通.对中美关系不稳定性的分析[J].世界经济与政治,2010,(12):13-14.

[46]姜明安.全球化时代的“新行政法”[J].法学杂志,2009,(10):10.

[47]朱淑娣.法律交融中的国际贸易行政诉讼[J].现代法学,2008,(3):119.

[48]朱淑娣,李晓宇.多重视角下的国际贸易行政诉讼论[J].政治与法律,2006,(2):102.

[49]东艳,张琳.美国区域贸易投资协定框架下的竞争中立原则分析[J].当代亚太,2014,(6):118.

(责任编辑:刘亚峰)

On the Way of Overseas Rights Protection of Chinese Enterprises

from the Perspective of Government Regulation

Luo Jia

Abstract:In the current wave of anti globalization,unilateralism is rising,trade protectionism is rising,and the infringed enterprises' fair trade rights are in urgent need of relief.Especially in the context of Sino-U.S.trade,the effectiveness of Chinese enterprises' rights protection in the United States is not high.On the one hand,the U.S. government has adopted “reverse discrimination” against Chinese enterprises,abused “adverse available facts” rules,and prevented Chinese enterprises from seeking local judicial relief on the basis of “exhaustion of administrative relief principle”;on the other hand,there are still problems such as lack of relevant legislation,legislative conflicts and so on.Government regulation is a “double-edged sword”.The maintenance of overseas fair trade rights of Chinese enterprises needs to improve the administrative litigation mechanism of China's international trade,build a right protection system based on the judicial initiative of case law countries and the legislative advantages of written law countries,enhance the risk prediction ability of Chinese enterprises,so as to reduce the negative effects of government regulation.

Key words:international trade;government regulation;administrative litigation;right relief