绘画中的美妙阴影

阴影的处理在视觉艺术中有着十分重要的价值,它可以塑造形象,抒发情感,营造氛围,表达观念……阴影的表现力是美妙的。

阴影也可以是美妙的。

孩提时,晚饭之后,在乡下清寒简陋的土屋蓬荜之中,没有电视,没有玩具,家里大人就映着煤油灯光,用双手在墙上做各种影戏,犬吠,蛇嘶,大雁振翼……一个黑影幢幢的斑斓世界,蛊我沉醉与飞翔。

庆阳环县皮影

大学时,当我第一次见到汉画像砖、画像石那些质朴飞动、黑黝黝的剪影,就格外亲切,一下子沉没到童年世界里去了。很显然,汉画像是受到影子造型启发而来,在逆光剪影中,人的侧面比正面特征远为精确明晰,所以在很长一段时间内,汉画像都是以侧面造型为主。删繁就简,以形传神,于此,我们可以见到造化光影的高明创造手腕。东汉末,佛教东来,受佛教正面塑像影响,汉画像中正面造像才逐渐多起来;显然,完全无法想象一个背对我们或侧视我们的神祗,会接受我们的倾诉,庇佑我们的悲辛。

循着同一逻辑,剪纸就鸾飞凤舞、柳暗花明起来。而皮影造型,则组合二者,游目骋怀,自由取予,拼贴灵活:头取侧,眼取正,身肩取正,脚再取侧。这与古埃及造像的“正面律“,有着异曲同工之妙。可见,在古代,有一个受阴影逻辑支配的、横跨世界的、巨大的造型系统。与今天学院派焦点透视、体量饱满的造型系统比起来,哪个更好呢?都好,都是智慧。

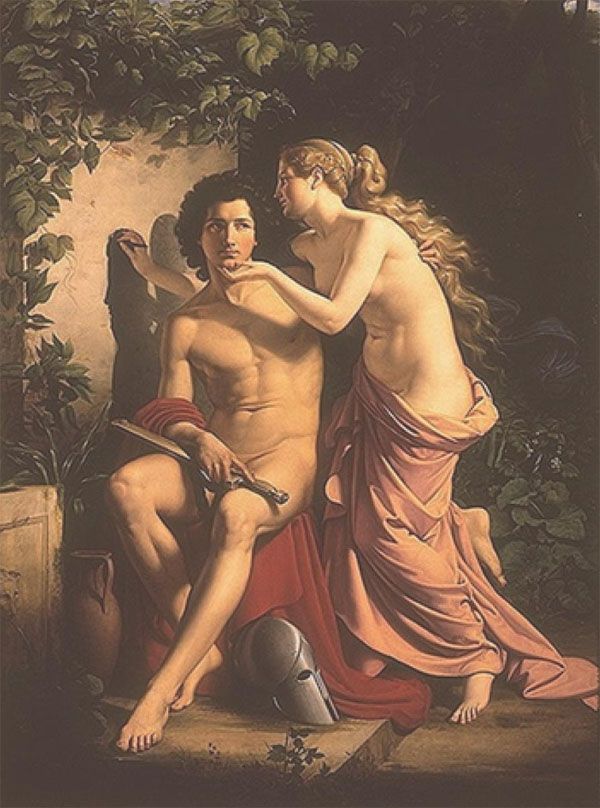

“疏影横斜水清浅”,阴影为梅花造秀骨清像;阴影同样为人类塑造迷离惝恍、寤寐思服的形象。据说,汉武帝痛失宠妃李夫人,悲不自胜,思念成疾,有人造皮影,投射于帐幕之上,栩栩如生,俨然李夫人,汉武帝相思遂得慰。这是关于皮影诞生的故事,实际也是关于人类造像起源的故事。无独有偶,古罗马作家普林尼在《自然史》中提到,有一个制陶匠的女儿,她与远行的情人告别,时间在晚上,两人拥吻难舍之际,女孩发现恋人的影子摇曳在墙头,遂捡起木炭,照着影子,把对方画下来,以慰相思。此后,西方艺术史上,就出现了诸多以此为蓝本的《绘画的诞生》的作品。这两个不谋而合的故事,实质言明了两点:人类艺术以深情为内在动力,阴影是其最先造型手段。

爱德华·戴格《绘画的发明》

西方艺术史上,阴影此后也仍然是造型的最重要手段。文艺复兴艺术,尤其是巴洛克艺术,强光暗影,三面五调,厚实鲜活的體量,多赖光影塑造。中国艺术恰恰相反,不避暗调渲染,但忌讳明显的阴影塑造。就我有限的见识,山水画中,唯有一幅例外,即北宋乔仲常《后赤壁图》,其中月光下的人物,画了阴影。这主要是呼应苏轼《后赤壁赋》文本中“霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月”字句,这也是古典时代文重于图的传统。

阴影还可以是抒情的重要手段。神秘氛围,忧郁情调,形而上思绪,或点,或染,或铺排,皆可以藉其实现。达利《记忆的永恒》、基里科《一条街道的神秘与忧郁》中,一剪阴影,如梦如寐,玄秘幽深,极富心理深度与哲意氛围。现代主义艺术,对主体或世界深度地开掘,很多时候,都不离阴影。

基里科一条街的神秘与忧郁布面油画1960年

阴影当然也可以表达观念。“我歌影徘徊,我舞影零乱”,形与影不离,形单影必只。阴影的深层意涵在于,它暗示着形的存在,但又绝不是形,似我而非我,在似与不似之间,究天人之际。一般艺术表达中,形与影,从来区隔分明,但在毕加索笔下,阴影跨越区隔,与主形融为一体,如他的《忧伤的女孩》,女孩正面脸上叠化着有鼻梁的侧脸阴影,给人炫目之趣。这种多角游视、自由取予的思维,其实与我们的剪纸、皮影造型法则,如出一辙。毕加索也许见过东方的艺术?

最美的,也许是梵高《播种者》中的阴影,金光灿烂的斑斓土地上,青蓝紫,顺手两痕,之上,是一位经纬天地的劳动者。

劳动当然最美。