近代法国农民共用权利的衰落

傅泰鹏

[关键词]共用权利,法国,共用地,圈地运动

[中图分类号]K504[文献标识码]A[文章编号]0457-6241(2019)02-0021-08

不论是布洛赫时代,还是勒胡瓦·拉杜里时代的法国历史学家都达成了一个共识,即从中世纪到启蒙运动中期,这一时段的法国农业发展几乎是停滞的。法国乡村刻板、一成不变、缺乏流动性,而其农民依然在他们面积微小的田地中使用着过时的技术,他们的乡村制度抵制创新发明。①布伦纳也赞成法国乡村共同体和小农场顽固和迂腐的观点。②在一部分史学家眼中,小农就是这样拖累了法国农业经济的。他们向往法国能够出现英格兰那样大量的资本主义农场,但即便法国农民有对岸农民圈地的愿望,也难以实现,因为“圈地这样英国式的农业革命方式必将受到广大传统农民的猛烈抵抗”。③在18世纪,法国也有部分富裕农民曾经追逐英国的脚步进行过圈地,但因势单力薄、难以改变整个经济环境而宣告失败。罗赞拓认为法国小农缺少资金,或因无意投资土地,使得以圈地方式实现土地私有的实践在法国举步维艰。④而索布尔认为共用权的存在才是法国圈地运动失败的真正原因。由于小农自身和制度的缺陷,乡村共同体通过诉讼与集体的暴力行为顽固地维护着共用权利,使得英国那样的大农场制在法国始终遭到抵制。在大革命前夕,冲突既有对封建制度的抗争,也有对资本主义的反对,这些抵抗阻碍了法国共用权利的消除,从而导致了农业生产方式落后。⑤国内学者也从多方面探讨过相关问题,尤天然以法国圈地运动为考察对象,探索了法国农业近代化过程。⑥赵文洪更是全面细致地探究了西欧公地制度及其中财产权利公共性等问题。⑦本文试图通过共用权利这一新视角,阐释在社会转型中的法国如何解决这一传统农业的核心问题。一、18世纪法国共用权利状况

共用地分为两个部分:一是开垦地,用于种植庄稼和休耕放牧,二是未开垦地。⑧在整个法国,村庄中不论是在领主自营地还是在佃户的土地上,都有供应整个村庄动物所使用的共用地。⑨18世纪的法国存在多少共用地,在旧制度下的具体数量却很难估计。据18世纪初沃邦元帅估计,法国共用地与荒地面积共1480万公顷,约占全国土地面积的30%。拉迈亚迪耶赫在《共用地的出产与权利》一书中估计王国中有1/6的土地属共用地,而在1770年,第徐兰伯爵认为这一数字只有1/10。①

共用地归谁所有?虽然在1669年的《水域与森林法典》中规定了区分方法,即领主占有1/3的共用地,其余2/3为共同体提供所需。②但不同的社会群体对共用权利归属仍然存在分歧:

一方面大土地所有者强调“没有领主就没有凭证”(nul seigneur sans titre)的古老原则,宣称有权对共用地的归属作决定。法国的领主往往顽固地维护着共用地的使用权。究其原因,必然是能从中获得可观的收益:“每当领主要求将牲畜集中在他的地产上时,他们一般的目的在于获得廉价的肥料”,同时有些地区领主放弃了这样的粗放式经营,“每当他们这样做时,他们都会声明有权圈占牧场,同时又将在其他村民土地上放牧的特权保留了下来”。有些大的土地所有者在佃户使用共用地时会要求其缴纳一定的费用,而其余的大土地所有者都在共用地之上享有很多特权,如“死草权”和分散放牧权。③通过“死草权”,领主不仅独占了其自营地上的第二茬草,而且也享有使用其佃户田地中麦茬的优先权。分散放牧权则使领主可以在佃户放养牲畜前,在整片共用地区分散放牧。在一些地区由于领主权利的强大,对共用地垄断和侵蚀的情况不断发生。例如安茹和洛林地区的领主,甚至可以通过司法力量恢复一些几乎已经被淡忘了的古老权利,侵占共用地。④正是因为这些特权的存在,领主对共用地的使用有时显示出专横的一面。

另一方面,启蒙运动的先驱抱着同情农民的态度,站在了领主的对立面。狄德罗的《百科全书》中,将共用地视为共同体共有的财富。同时法国许多市镇也以使用这些共用地的权利始于一个久远到无法追溯的时期为由,宣称对共用地绝对、彻底的占有。戴维斯·亨特认为:“这种对共用地的你争我夺并非起源于法国大革命,而是一直以来都存在着的。只不过在法国大革命前夕这些矛盾愈]愈烈。原本食物、燃料和牧场资源,这些方面都被认为‘世代属于穷人,但在法国大革命前夕一些地区的大地产者利用大量的牲畜或干脆采取侵占的办法垄断着共用地。”⑤

领主之下的阶层,不论他们是分成制佃户还是市镇居民,依然能够在实际对共用地的使用中獲益,甚至村庄中的穷人仅依靠共用地就能够维持生活。“在耕地上最主要的共用权利包含了拾穗权、共用放牧权、拾薪权利。”⑥拾穗权早在561年就被王室法令提及,是最先得到承认的共用权利,在1554年法典化后,成为老年人、残疾人与孩童或其他无法正常劳作的失能群体的特权。只有在敞田中,这类人群才能使用该权利,且时间限制在完全收获后的两天之中,这期间土地的持有者不能够参与。因此土地持有者最早只能在第二天日落后,待拾穗人群离开再放牧牲畜。在种植葡萄的地区,葡萄园也有类似捡拾葡萄的权利,被称为“graptllage”;同样在收割过干草的牧场也存在捡拾干草的共用权利“ratelage”。在法国乡村中,受益于共用放牧权的群体更为宽泛,不仅包含了持有土地的小农,也包含了不持有土地的雇工与各类穷人。当然和英国类似,放牧牲畜的数量要受到限制,一般持有土地多的人放牧牲畜的数量就会占据些优势,但是对于放牧牲畜的种类却没有严格的限制或没有强制执行的办法。对于完全无地的居民来说,一般只被允许放牧六只羊,一头母牛外加一只牛犊。⑦

农村社会中不仅各阶层对待共用地的态度不一,因地域不同,农民对共用地的处置也不相同。在一些佃户占优势的地区耕地上的共用权利得以保存,是因为它可以为休耕的田地提供肥料,而佃户失去的只是一些庄稼茬和野草。在法国南部地区,由于成文法和罗马法的保护,多数情况下共用地被认为是市镇居民而非领主的财产。因此在共用地的使用中既不是依照习惯法的规定也非任由领主侵占,而是自有一套规则。如朗格多克地区,安排农民使用共用地的依据是财产税的多少。在中部山区,丰富的草场大部分并非为公社所有,而是为小村庄或个人所有。虽然共同体宣称对其司法管辖权范围内的所有共用地享有管理的权利,但实际上村庄和个人不仅享有这些共用地的使用权,而且也在维护着自身对土地实际上共同的用益权利。①如时人在信件中所述,在上卢瓦尔省的公社易尚岳“共用地属于村庄,即公社的一部分,而非整个公社,这条规则应当谨记”。②在乡村生活中,共用权利使用当中的一个共同点就是总会照顾一些穷人。虽然穷人并没有证据能够证明其的共用权利,但是也会被乡村共同体允许放养一些自己的牲畜。

总之,大革命前,森林中的共用权利如渔猎权利、伐木拾薪的权利也都逐渐法典化,权利主体的界定直到1669年《水域与森林法》才初步完成。1/3的权利划分给领主使用,2/3为共同体共同使用。但在具体的执行过程中,领主法庭还是由乡村共同体扮]着关键的角色,并没有太多的史料对其进行说明。但是可以肯定的是,领主通过领主法庭持续打压小农在森林和收获后持有地上的共用权利,并通过法律技巧获得对各类共用地2/3的收益权。二、法国圈占与分割共用地的尝试

在启蒙运动的影响下,要求改革的声浪蔓延到了落后的农业生产方式上。法国乡村共用权利盛行,生产方式落后,在改革者眼中都是亟待改变的问题。在对邻国先进的农业发展水平进行了解后,圈地运动被当作农业进步的样板进入到法国改革者的视野中。当然,对于法国圈地存在着支持和反对的声音,在18世纪中期,这两种声音争夺着舆论走向。可以说,这一时期法国的经济发展基本等同于农业的发展,在恢复人口增长的压力下如何维持稳定的农业产出,便成了探讨经济改革需要考虑的重点。“除了经济理论探讨的影响,对农业产出的顾虑也来自于对时常发生饥荒的回忆和恐惧”,③以及对七年战争中粮食进口可能被切断的忧虑。在重农主义者的影响下,统治阶层普遍对这种增加农业财富的改革表示支持,毕竟土地收成与税收的增长密切相关。很多主张改革的人士受到了低地国家和英格兰农业的影响,积极倡导改革农业生产,主张种植青芜,将收成不好的耕地进行圈围变为牧场。其他对于共用地制度的诟病,与英国议会圈地运动中的舆论大体相似。他们反对休耕将1/3的土地闲置下来,认为这样极大地影响了土地发挥其生产效率。同时对共用权进行污名化,他们认为“牲畜散养极易发生疾病;它们不止腐蚀了土地,也阻碍了有事业心的农民,更加固化了缺乏灵活性的农业制度”。④

富裕农民显然有意进行圈地,盼望着圈地法令的出台,盼望着建立排除他人共用权利的牧场。但是他们一方面害怕自己的圈地行为侵害到其领主的权益,另一方面又担心来自乡村共同体的压力,所以即使在法律面前有十足的把握也还是显得小心谨慎。例如1758年,一位勃艮第的地产主德克勒想要圈占牧地邻近的草场,并就这一问题咨询了当地高等法院咨询律师。律师谢夫隆阻止了他圈地的念头:“共用权人不会允许别人圈占配有水渠的草场或牧场中的土地。过去1739年和1749年都有这样的圈地行为,最终都被制止了……1749年之后连高等法院的刑事法庭也适用这样的民法原则。若一意孤行就会受到惩罚,法庭会根据习惯法命令其拆除栅栏,让共用权人在草场上放牧。”⑤如此看来如果没有制度层面的改变及引领,农场经营者很难转变农业生产方式,农业的状况也无法得到改变。最终,改革者决定选择“自上而下”地推行圈地,帮助土地所有者排除共用权利的干扰,宣示其对土地的所有权,建立明晰、排他的私有产权。改革措施分为两个阶段:

第一阶段,18世纪中期在政府推进下圈地运动迅速展开。

18世纪中期,随着英国议会圈地运动的迅速发展,法国也密切关注着海峡另一侧的动向。国务秘书贝尔坦及其好友参议员达尼埃尔·特律代纳率先进行了一些谨慎温和的改革,并收集了很多英国圈地运动的信息,之后经过1766年调查,获得了法国国内的农业状况的相关信息。同年,在他们的努力下,王室宣布每个教区私人持有的土地中的1/5要禁止施行共用权,即领主挑选最好的一部分土地(其面积是所持有土地的1/5)进行圈占,剩下的部分作为共用牧地。但是法律并没有被严格地推行。

18世纪60年代末,在财政总督奥梅松的领导下,法国圈地运动步入高潮。贝尔坦虽然认识到共用权利是农业效率的绊脚石,但是他执拗地想要保持这一习惯权利,因为他认为这一习惯最初就是为了帮助穷人而产生的,如果将其废止就会带来伤害。奥梅松则没有这般温和,他认为:“古代习惯和时效上的传统实践都单纯来源于无知和愚见;很快这些习惯权利就会被私人饲养的牲畜和完成圈围的牧场所取代,这是对所有人最好的结果。”①奥梅松经过调查研究颁布了一系列法律措施和法令,在施行过程中,结合各省不同的农业状况,将各种地方条件纳入法令在各地实施内容的考量范围。这种量体裁衣、有针对性的立法活动似乎减少了抵制的力量,使得奥梅松领导的圈地运动在初始阶段开展得比较顺利。

奥梅松主持通过的所有法令无一例外地支持个人圈地的行为,而且不再设圈占百分比上限。法令一般性内容包含三项:“首先,允许自由的或不自由的佃户在各类持有地产上以农场主认为最合理的方式用篱笆、沟渠、栅栏圈围耕地、牧场和草地。其次,圈围持有地只要保持圈围就只能满足真正的耕作者本人放牧的需求,在未来也不可以以封授方式让渡于他人。最后,禁止互惠共牧權。”②

1767年奥梅松批准洛林、贝阿恩省、三主教辖地进行圈地。同年3月,法令核准了在洛林和巴尔的事实圈地。即使当地议会对改革很反感,但是当地政府还是积极开展了宣传活动。经过一再延长的协商之后,法令最终在两地通过,附加条件是一旦无地的农业雇工在改革中受到损伤,法律就需要进行更改。到1771年,公社分割共用地的诉求陆续被允许,最终一些自耕农兼农场主如愿进行了圈地。③为了消解乡村共同体利用“年代久远”的原则并配合持续占有的状况,保护其共用地上的共用权利,法庭也颇费心思的帮助领主完成圈地。例如,在勃艮第地区的朗蒂利,一个领主想要将其地产上的共用草地变成葡萄园并进行圈地,法官找到1569年习惯法中第262条“尽管年代久远,长期占有森林、河流和其他地区,但是没有产权证明也没有缴纳罚金的在土地上的地役权是不充分的”,宣布共用权人的权利不合法,帮助领主顺利圈地。

圈地的尝试在法国其他地区进行得并不顺利。例如,在弗朗什孔泰大区,1768年的圈地法令在贵族的反对声中未获批准。而在勃艮第,1769年的圈地法令也被当地的三级会议拒绝了。圈地法令在勃艮第引发了一些地方权贵的畏惧,他们“害怕突然和大范围的改变会带来很多困难和问题。穷困的村民不会坐视他们的权利和资源被人尽数夺取。显然若不先加以教化,就这么批准圈地,村民们将会激烈地反抗”。④在一些传统的谷物生产区尤其是法国东部地区,这样的圈地政策几乎遭到了所有人的反对。18世纪中后期,第戎刑事法庭和高等法院记录的农民暴力抵抗圈地的斗争明显增加。抗议人群有的高喊反圈地口号,伴以拆毁、焚烧栅栏、树篱,填埋水渠的方式进行抵制。在1769年9月、1770年冬季、1772年11月、1774年10月、1777年8月都发生了大规模的反抗活动。动乱显现了小农在18世纪末与领主和作为土地所有者的市民阶级的对立、与收税人的对立,经过圈地他们突然发现富裕农民也开始站在他们的对立面。有学者认为“乡村共同体自身的软弱和无知……几乎总会沦为野心与利益的可怜受害者。他们经常受到威胁,还要承担这诉讼巨额花销带来的压力”。⑤对乡村共同体共用权完整性的侵蚀似乎来源于旧制度中的各个方面:领主对共用权的“收回”,市民阶级的侵蚀,重农主义的立法,还有圈地的企图。

总之这次法令只涉及了一小部分地区,即洛林、三主教辖区、阿尔萨斯、康布雷齐、弗兰德尔、阿图瓦、勃艮第、欧什财政区和波城。①随着1774年奥梅松和贝尔坦相继辞世,改革也陷入停滞,法国国内局势开始变得动荡。杜尔哥主张的粮食贸易自由化使得粮价飙升,加之农业歉收和以上所谈到的圈地运动的共同作用下,击垮了法国经济,使得小农和农业雇工在全国范围内开始大规模暴动,成为大革命的前奏。社会动荡,改革局势也开始变得不明朗,在旧制度中依靠君主的力量消除共用权利的努力也最终落空。

第二阶段,法国大革命中分割共用地的努力。

18世纪中期以圈地方式终结共用权利的努力收效欠佳,直到法国大革命时期,对共用地的关注才达到了顶峰。1790年,伴随着农民在赎买封建特权和什一税时与领主的冲突,农村的混乱情况加剧。一些无地的农民已经开始自由地入侵林地,破坏领主打猎园林,开垦荒地。②革命之初曾试图对共用权利等问题着手进行处理,但直到吉伦特派上台,系统的指导意见才相继出台。

1791年,立法议会首先讨论以分割共用地的办法结束共用权利,但最初由于形势所迫,未讨论具体实施办法。直到1791年5月,《农业法》制定,曾计划给予公社以自主权决定其共用地分割、出租或出售。公社决定分割共用地,分割过程由农业委员会进行指导。土地被分成两部分,其中一半地产在所有公社成员间均分,而另一半要依据缴纳财产税的数量成比例地在有产者间进行分配。由此,在大革命的过程中,对共用地的争夺有愈]愈烈之势。分割共用地及其相关问题一时间成为了法国乡村的核心话题。

面对众多的农村暴动事件,国民议会想要立刻废除共用权利是不可能的。为稳定局势,他们采取了保留共用权利并保护对共用地最大限度使用的策略。他们开始承认无地的穷人享有共用权,并允许其在共用地上放牧六只羊和一头牛及其牛犊。但这样无力的规定既无法永久解决共用地的存亡问题,也会使法律本身因在实际中无法切实保护无地农共用权而沦为一纸空文。官方的努力来的太慢,到1791年,一些公社开始自发地分割他们的共用地。例如,加尔省首府尼姆官员认为:“共用地是封建制度的产物;它们(共用地)自一出生就罪大恶极;对于我们来说,它们就是我们被奴役的标志,我们必将撼动之;有必要将它彻底消除。”而分割共用地后“社会中有产者越多,社会也就越发的稳定和强大,也就可以维持和平并能够维护保护着财产的各項法律”。当然其中不乏革命式的空谈话语,但加尔省也切实提出了一些指导性的分配办法,如共用地太小,公社应将其出售,获利归全体居民所有;共用权处于山坡而使得析分与耕作难以开展时,应该维持其共用权。在海姆来,居民抗议当局在分割共用地中碌碌无为的表现,与此同时,共用地开始在居民之间进行分割,而地方政府也不敢干涉。③

随着革命的继续进行,1792年吉伦特派统治时期革命开始转向“关照城市和乡村中的穷人”,并将彻底废除旧制度与满足穷苦农民对土地的要求看作首要任务。于是在这年8月14日的法令中,宣布要强制分配全国除了林地以外的所有共用地:“在这一年的收获结束后,除林地外的所有共用地都将在每一个公社的居民当中分配。”④紧接着在8月28日的法令中宣布废除1669年制定的领主1/3的特权。同时规定“没有凭证就没有领主”,需要所有的领主为其土地出示合法的凭证,公社则可以获得被封建统治所剥夺的所有土地。因而很多地区的公社农民开始援引该法令对抗领主,并成功地收回了土地,比如上曼恩、法兰西岛、诺曼底和其他东北部地区的例子。但在法兰西中部和南部的一些地区情况并非如此。在领主权利不是特别强大的地方,对共用权的争夺在农民之间激烈地进行着。例如1793年,据戛纳的行政长官报告,富裕的农民逼迫穷人放弃在共用地上的权力。在阿尔卑斯山区瓦雷哈格、塞恩与乌赛的居民也表达了对大地产者觊觎共用地的不满,并要求将共用地平均分配。⑤

1792年分割共用地法令,由于没有具体指导而效果大打折扣。到被誉为农业立法基石的1793年雅各宾派时期,分割共用地才得以在较大范围内实行。1793年6月10日的法令,赋予市镇或村当局以召集所有居民商讨将林地以外的公共地产平均分割事宜的权力。并且这次分配是不论年龄、不分男女,按照每户农民的人数来分配的,只要有分配意愿的人数超过1/3或更多就可以强制进行分割。大革命之前,有1/3特权的领主被排除在分割程序之外。依照法令原则,首先,所有除林地、矿产、公共区域以外的共用地,都将在每个共同体的居民中进行分配,不论其年龄或性别。即将获得自由持有地的遗产受益人可以在共用地中获得一小份;其次,家长在孩子未满14岁时应该替其持有应得的土地。归复的地产可以以十年期出卖。而只有公社中的居民才有资格获得分割共用地的权利,也就是说人们只可以在同一个公社内分享到共用地。先前的领主不可再对其1669年所规定享有权益的任何地区提出所有权要求。在立法解决共用土地问题后,其他共用权利也得到了法律的支持,1794年1月15日,法令规定凡是居民都有在当地共用森林中伐薪的权利。①雅各宾派法令的影响范围远远大于革命前期的法令,共用地的分割在这一时期的法国国内也达到了高潮。据不完全统计,1793年法令颁行后,有712个市镇表示赞成,60个市镇表示反对,最终执行分割共用地的市镇总数达1980个。②

由此随着革命的逐步推进,对共用地产的分割已逐渐形成一股潮流,在法国的大部分地区展开。但是在热月党人执政后,法国官方的态度逐渐转向禁止进一步分割共用地,甚至少数未获法律保障的共用地在分配后又被剥夺,这使得共用权利一直残存到了19世纪甚至20世纪。③三、19至20世纪共用权利缓慢退场

1895年,西博姆在《敞田制农业下的法国传统农民》一文中惊叹,在大革命确立土地私有近一百年后,法国敞田制竟然可以如此顽强地保存下来并呈现在他面前。他游历了法国北部主要粮食产区,如厄尔-卢瓦尔省的沙尔特以及北部索姆省的亚眠,“在百年之前,条田的持有者就被赋予圈地的权利,但即便时至今日在远离城镇的那些地区,圈地也只是零星地存在,数量也很少”。④一百年间共用权利在法国北部与东北部大量存在,虽然到20世纪初一些地区已经不再拥有共用地,但是仍然有大片区域没有发生显著变化。

共用地顽固存在的原因非常复杂:首先,是18至19世纪人口增长的压力和敞田制生产方式的共同作用。皮特·琼斯认为由于小农数量迅速增加,同时他们的生活贫苦仅能勉强糊口,所以无法舍去习惯权利。⑤历经了法国大革命,除了领主在共用地上的权利被当作特权无条件废止之外,其他共用权利基本原封不动地延续到了19世纪,依然为共用权人不间断地使用着。

其次,大革命期间法律改革没有彻底消除共用权。1791年的《农业法》禁止村社创制新的共用地产,同时鼓励个人财产自由,希望个人对所持有土地进行圈围,但是也有允许未进行圈围的敞田,由市镇保留自己习惯的生产方式的规定。《农业法》让共用权利在19世纪的财产法中被保留下来,变成“公共地役权下的一种财产关系”。⑥各项共用权利的内容并没有发生实质的变化。对共用权利展开进行管理的机构从原先的领主法庭,变成了市镇的议会,发布地方习惯法规(usages locaux)的机构变成了地方治安官。所以革命时期的立法似乎给予了个人选择是否进行圈地的权利,但给予了市镇进行决断的权利,这就造成无论部分个体现实的考量如何,可能最终还需要服从共同体的决定。如果乡村共同体依然维持敞田制的生产方式,那么大部分共同体成员都会跟从,甚至“有证据表明在大革命结束后的一段时期,旧有的习惯仍然被强制推行”。⑦约翰逊在19世纪末写道:“拿破仑时期的立法确实要求敞田中的条田要进行买卖、要交换、需要圈地……时至今日仍有很大一部分敞田在收获后践行着共用牧权。”⑧例如,上洛林省的260个市镇中有256个有下辖的区延续共用土地。这些土地的所有权就毫无争议地归这些村庄和小村落所有。①

第三,在大革命时期及之后的一段时间,出于对饥荒的恐惧,一些市镇会选择延续传统的生产方式。在敞田制盛行的区域,轮作和休耕照旧实行。虽然1791年农业法禁止强制轮耕,而实际上小农生产方式并没有随着大革命立法的完成而迅速发生改变,轮作与休耕带有惯性一般。

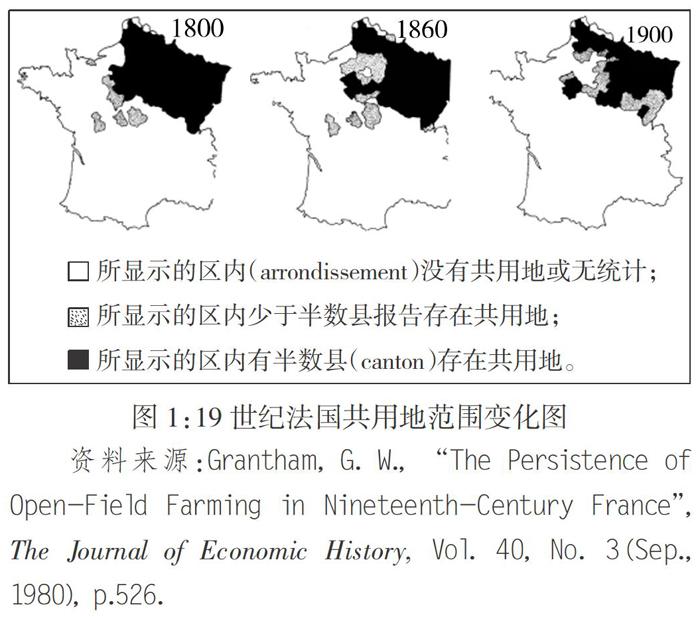

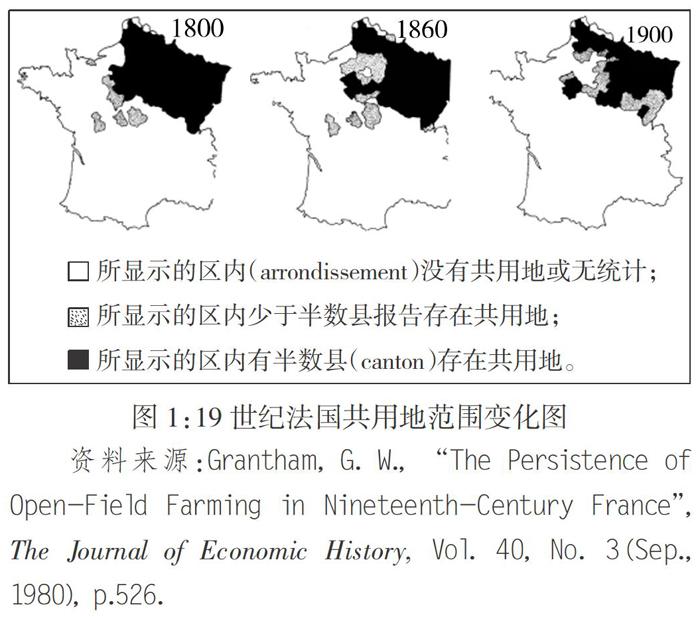

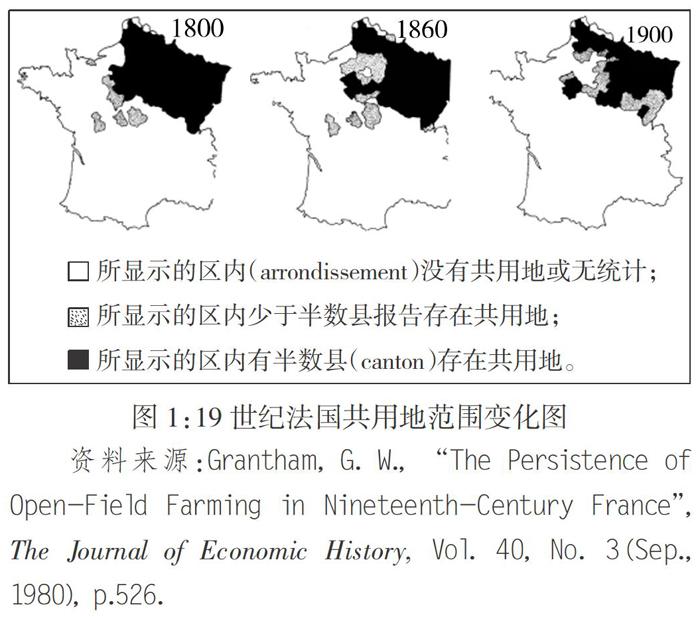

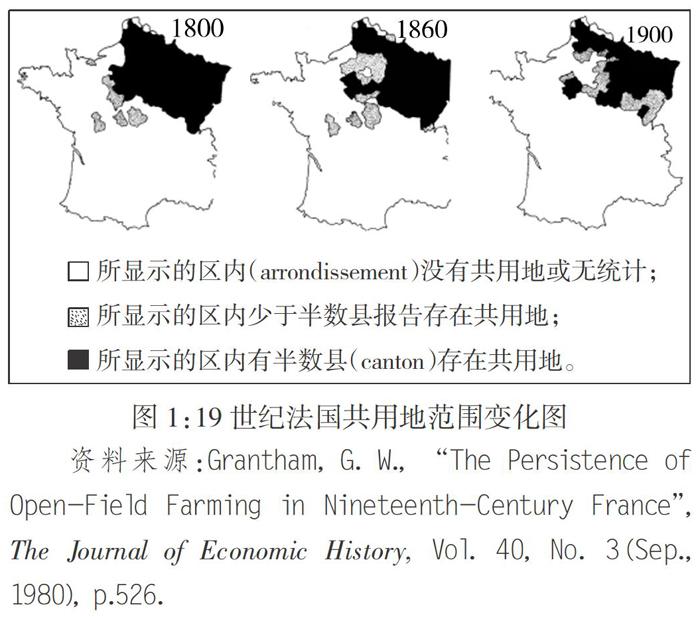

直到1846年,法国才有较为权威的数据。在《1846年统计》中记录共用地共471.8656万公顷,占全国土地面积的9%。据萨金特统计,1863年33个省至少有10%的土地上有共用地。直到1929年,法国仍然有303.0319万公顷属于共用地,约占农业用地总数的7%。②如图1所示,存在共用地的地区在1800年至1900年间显著减少。 19世紀中期,法国一些小土地所有者经过半个世纪的积累,生产能力提高,农业产出的市场化程度也在提高。自1840年以来,法国农业生产从以自给自足为目标转变为以市场为导向。这样一种转变在西北地区、巴黎盆地、波尔多和罗讷河峡谷地带已经发展完善。除了布列塔尼、中部山区、侏罗山区、阿尔卑斯山区以及比利牛斯山区,农业发展水平还很低。大部分地区农业生产方式都在缓慢地变化着。③在法国工业化、城市化的发展与人口增长带动粮食价格走高的趋势中,这些以一家一户为单位从事劳动生产的小土地所有者积累了财富,伴随着简单农业机械和肥料的使用,这类小型家庭农场的数量逐渐增多。恩格斯说过:“一句话,我们的小农,正如任何过了时的生产方式的残余一样,在不可挽回地走向灭亡。”④

19世紀中期,法国一些小土地所有者经过半个世纪的积累,生产能力提高,农业产出的市场化程度也在提高。自1840年以来,法国农业生产从以自给自足为目标转变为以市场为导向。这样一种转变在西北地区、巴黎盆地、波尔多和罗讷河峡谷地带已经发展完善。除了布列塔尼、中部山区、侏罗山区、阿尔卑斯山区以及比利牛斯山区,农业发展水平还很低。大部分地区农业生产方式都在缓慢地变化着。③在法国工业化、城市化的发展与人口增长带动粮食价格走高的趋势中,这些以一家一户为单位从事劳动生产的小土地所有者积累了财富,伴随着简单农业机械和肥料的使用,这类小型家庭农场的数量逐渐增多。恩格斯说过:“一句话,我们的小农,正如任何过了时的生产方式的残余一样,在不可挽回地走向灭亡。”④

首先,大量农民选择打破轮作传统,自主决定土地经营方式和种植作物种类。到1850年,洛林有些地区甚至开始恢复强制轮耕,以减少人畜对于同时耕作作物的伤害。可见,自主经营已经开始严重地干扰传统劳作方式,即便村庄采取保守的态度,在实际状况下他们也只能在越来越小的范围内,要求参与轮耕农民在农事中进行配合。大部分的传统农民则脱离开乡村共同体的限制,逐渐成长为自主独立的家庭农场主,靠自己的经验、技术组织生产,以雇佣劳工或拓展地产的方式提高效率,提升利润。在这一成长过程中,他们开始逐渐要求消除共用权利,并以最有利的方式处理共用地。

其次,1850年后,随着农民收入增加,在谷物种植区拾穗的人数也在减少,特别是1890年粮食价格持续低迷,拾穗权也失去了经济价值,但是直到1930年拾穗活动才彻底消失。同样拾薪权利的消失也经历了一段漫长的道路,19世纪初市镇居民还需要干草修屋顶并当燃料,同时有些人需要捡拾树枝生火取暖。随着煤的广泛开采应用和道路交通的发展,自1850年开始,农村居民所需的煤炭与瓦片的价格逐渐降低,获取干草与木炭的成本反而更高,直到20世纪初彻底移风易俗。

第三,政府持续推动改革。起初各项旨在取消共用权利的改革并不成功。七月王朝和第二共和国时期,法国开启了废止共用权的尝试。在私有制确立的过程当中,保障下层农民的一些习惯权利与具有绝对、排他性质的所有权产生了抵牾。⑤1827年《森林法》颁布,使得共用权人无法进入国有或市镇所有的林地进行放牧。虽然引发了共用权人零星的抗争,但是很快就被武力镇压。⑥1830年,开垦闲置共用地的议题再次被讨论。1836年政府建议将这些土地出租,认为这是最好的处置办法。同时在1836年至1838年,议会下院也准备通过立法废除共用放牧权。然而兹事体大,该提议最终因引发众多穷苦共用权人的反对而被放弃。

1860年共用权为穷苦农民带来的收入约200法郎,占其全年收入的20%。①对于其他农民群体,由于19世纪中期羊毛市场饱和带来的价格下降,饲养羊所带来的经济效益对他们来说,已经逐渐丧失了吸引力。到1882年,在法国北部共用权只够为6%~7%的牲畜提供草料,所以共用权利的泛滥对于小农来说也失去了吸引力。但是19世纪中后期开展的法国圈地运动依然收效甚微,1865年至1890年,12000个实行敞田制的市镇中竟然还有8000个陈情要求保留共用地。这一结果使得身处19世纪末期的农学家、经济学者大为困惑。一些学者将圈地运动的失败归结于农民土地流动成本过高,使得经济能力贫弱的小农无力承担圈地费用。雅克·仲马认为,总体而言,农民收入不高,与此同时在法国由于共用权顽固的存在,并且农民土地分散现象严重,使得圈地成本始终无法让大部分这类小地产主接受。②

第三共和国时期,法国各项共用权利开始走向尽头。法国政府通过立法活动于1889年废止了通行权。更大规模的变化发生于1941年3月9日,《土地重组法》颁行,允许一切土地所有者、佃农、分成租佃佃户均可要求土地重组并启动重组程序。到1950年10月,共有725个市镇52.5833万公顷土地完成重组;1405个市镇的106.9277万公顷土地在重组过程中;1484个市镇108.4242万公顷土地被规划重组。③

最终,在第二次世界大战后,随着农业合作进程加速,新的市镇开始建设,各市镇中持有市镇共用地产的农民开始建立各种社团以提高生产效率,在走向合作的过程中,耕地上的共用权被禁止。另外,随着农业机械化程度提升,农民有能力也需要完全控制、经营自己的土地。更为重要的是,集土地所有权与经营权于一身的家庭农产已经成为法国农业的主流。

Research on the Decline of Common Right of Farmers in Modern France

Abstract: The common right of the 18th century became the embarrassment of French agricultural development. Under the influence of the Enlightenment, the sound of reform spread to the agricultural economy. In the mid-to-late period of the late 18th century, France carried out enclosure movement and divided the common land in the Great Revolution in order to completely eliminate the common right, but it failed. Until the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the common right slowly withdrew with the development of the French agricultural economy and the continuous reform of the government. The long process of the decline of common right engraved the difficult transformation of traditional French agriculture and society.

Key Words: Common Right, France, Common Land, Enclosure Movement

①⑤ Hoffman, P. T., Growth in a Traditional Society:The French Countryside, 1450-1815, Princeton University Press, 1996, pp.12、16.

② Brenner, R., Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, Cambridge, 1985.

③ Hoffman, P. T., “Taxes and Agrarian Life in Early Modern France:Land Sale, 1550-1730”, The Journal of Economic History, Vol. 46, No. 1(mar., 1986), pp.35~37.

④⑨ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), pp.55、56.

⑥ 尤天然:《試论法国历史上的圈地运动》,《历史研究》1984年第4期。

⑦⑧ 赵文洪:《公地制度中财产权利的公共性》,《世界历史》2009年第2期。

①② Plack, N., Common Land, Wine and Franch Revolution Rural Society and Economy in Southern France, 1789-1820,? Burlington, 2009, pp.29、8~9.

③ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), p.56.

④ Soboul, A., “The French Rural Community in the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, Past & Present, No.10 (Nov., 1956), p.84.

⑤ Hunt, D., “Peasant Movements and Communal Property during the French Revolution”, Theory and Society, Vol. 17, No. 2 (Mar., 1988), p.255.

⑥⑦ Sargent, F. O., “The Persistence of Communal Tenure in French Agriculture”, Agricultural History, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1958), pp.100、101.

①② Jones, P. M., “Parish, Seigneurie and the Community of Inhabitants in Southern Central France during the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, Past & Present, No. 91 (May, 1981), pp.86、87.

③④ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956)p.61.

⑤ Houghtby J., “Les Biens Communaux: Common Lands, Property Rights, and Agrarian Modernization in Early Modern Burgundy”, Thèse de Ph. D., Emory University, 2006, p.233.

① [法]马克·布洛赫:《法国农村史》,余中先等译,北京:商务印书馆,1991年,第244页;Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), p.63.

②③ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), pp.66、64.

④ Root, H. L., Peasants and King in Burgundy: Agrarian Foundations of French Absolutism, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1987, p.144.

⑤ Houghtby, J., “Les Biens Communaux: Common Land, Property Rights, and Agrarian Modernization in Early Modern Burgundy”, Thèse de Ph.D., Emory University, 2006, p.180.

① [法]马克·布洛赫:《法国农村史》,余中先等译,第244页。

② Jones, P. M., “The ‘Agrarian Law:Schemes for Land Redistribution during the French Revolution”, Past & Present, No. 133 (Nov., 1991), p.101.

③④⑤ Plack, N., Common Land, Wine and Franch Revolution, pp.45~46、45、48~53.

① Gwynne Lewis and Colin Lucas, (ed.), Beyond the Terror: Essays in French Regional and Social History, 1794-1815, Cambridge: Cambridge University Press, p.130.

② Plack, N., Common Land, Wine and Franch Revolution, pp.67~68.

③ 尤天然:《试论法国历史上的圈地运动》,《历史研究》1984年第4期。

④ Seebohm, F., “French Peasant Proprietorship Under the Open Field System of Husbandry”, The Economic Journal, Vol. 1, No. 1 (Mar., 1891), p.61.

⑤ Jones, P. M.,“The Challenge of Land Reform in Eighteen and Nineteen Century France”, Past & Present, No. 216 (Aug., 2012), p.108.

⑥⑦ Grantham. G. W., “The Persistence of Open-Field Farming in Nineteenth-Century France”, The Journal of Economic History, Vol. 40, No. 3(sep., 1980), pp.520、521.

⑧ Johnson. A.H., The Disappearance of the Small Landowner, Ford Lectures, 1909, p.158.

① Gwynne Lewis and Colin Lucas, (ed.), Beyond the Terror: Essays in French Regional and Social History, 1794-1815, p.128.

② Sargent, F. O., “The Persistence of Communal Tenure in French Agriculture”, Agricultural History, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1958), pp.106、107.

③ Peter McPhee, A Social History of France, 1789-1914, New York:Palgrave Macmillan, 2004, p.210.

④ 《馬克思恩格斯选集》(第4卷),北京:人民出版社,1995年,第487页。

⑤ 陈立军:《惯例权利与私有权利的博弈——近代早期英国拾穗权之争》,《经济社会史评论》2018年第2期。

⑥ Mcphee, P., A Social History of France 1789-1914, p.157.

① Grantham. G. W., “The Persistence of Open-Field Farming in Nineteenth-Century France”, The Journal of Economic History, Vol. 40, No. 3(Sep., 1980), p.523.

② Dumas. J., “The Present State of the Land System in France”, The Economic Journal, Vol. 19, No. 73 (Mar., 1909), p.67.

③ Sargent, F. O.,“Fragmentation of French Land: Its Nature, Extent, and Causes”, Land Economics, Vol. 28, No. 3 (Aug., 1952), p.223.

[关键词]共用权利,法国,共用地,圈地运动

[中图分类号]K504[文献标识码]A[文章编号]0457-6241(2019)02-0021-08

不论是布洛赫时代,还是勒胡瓦·拉杜里时代的法国历史学家都达成了一个共识,即从中世纪到启蒙运动中期,这一时段的法国农业发展几乎是停滞的。法国乡村刻板、一成不变、缺乏流动性,而其农民依然在他们面积微小的田地中使用着过时的技术,他们的乡村制度抵制创新发明。①布伦纳也赞成法国乡村共同体和小农场顽固和迂腐的观点。②在一部分史学家眼中,小农就是这样拖累了法国农业经济的。他们向往法国能够出现英格兰那样大量的资本主义农场,但即便法国农民有对岸农民圈地的愿望,也难以实现,因为“圈地这样英国式的农业革命方式必将受到广大传统农民的猛烈抵抗”。③在18世纪,法国也有部分富裕农民曾经追逐英国的脚步进行过圈地,但因势单力薄、难以改变整个经济环境而宣告失败。罗赞拓认为法国小农缺少资金,或因无意投资土地,使得以圈地方式实现土地私有的实践在法国举步维艰。④而索布尔认为共用权的存在才是法国圈地运动失败的真正原因。由于小农自身和制度的缺陷,乡村共同体通过诉讼与集体的暴力行为顽固地维护着共用权利,使得英国那样的大农场制在法国始终遭到抵制。在大革命前夕,冲突既有对封建制度的抗争,也有对资本主义的反对,这些抵抗阻碍了法国共用权利的消除,从而导致了农业生产方式落后。⑤国内学者也从多方面探讨过相关问题,尤天然以法国圈地运动为考察对象,探索了法国农业近代化过程。⑥赵文洪更是全面细致地探究了西欧公地制度及其中财产权利公共性等问题。⑦本文试图通过共用权利这一新视角,阐释在社会转型中的法国如何解决这一传统农业的核心问题。一、18世纪法国共用权利状况

共用地分为两个部分:一是开垦地,用于种植庄稼和休耕放牧,二是未开垦地。⑧在整个法国,村庄中不论是在领主自营地还是在佃户的土地上,都有供应整个村庄动物所使用的共用地。⑨18世纪的法国存在多少共用地,在旧制度下的具体数量却很难估计。据18世纪初沃邦元帅估计,法国共用地与荒地面积共1480万公顷,约占全国土地面积的30%。拉迈亚迪耶赫在《共用地的出产与权利》一书中估计王国中有1/6的土地属共用地,而在1770年,第徐兰伯爵认为这一数字只有1/10。①

共用地归谁所有?虽然在1669年的《水域与森林法典》中规定了区分方法,即领主占有1/3的共用地,其余2/3为共同体提供所需。②但不同的社会群体对共用权利归属仍然存在分歧:

一方面大土地所有者强调“没有领主就没有凭证”(nul seigneur sans titre)的古老原则,宣称有权对共用地的归属作决定。法国的领主往往顽固地维护着共用地的使用权。究其原因,必然是能从中获得可观的收益:“每当领主要求将牲畜集中在他的地产上时,他们一般的目的在于获得廉价的肥料”,同时有些地区领主放弃了这样的粗放式经营,“每当他们这样做时,他们都会声明有权圈占牧场,同时又将在其他村民土地上放牧的特权保留了下来”。有些大的土地所有者在佃户使用共用地时会要求其缴纳一定的费用,而其余的大土地所有者都在共用地之上享有很多特权,如“死草权”和分散放牧权。③通过“死草权”,领主不仅独占了其自营地上的第二茬草,而且也享有使用其佃户田地中麦茬的优先权。分散放牧权则使领主可以在佃户放养牲畜前,在整片共用地区分散放牧。在一些地区由于领主权利的强大,对共用地垄断和侵蚀的情况不断发生。例如安茹和洛林地区的领主,甚至可以通过司法力量恢复一些几乎已经被淡忘了的古老权利,侵占共用地。④正是因为这些特权的存在,领主对共用地的使用有时显示出专横的一面。

另一方面,启蒙运动的先驱抱着同情农民的态度,站在了领主的对立面。狄德罗的《百科全书》中,将共用地视为共同体共有的财富。同时法国许多市镇也以使用这些共用地的权利始于一个久远到无法追溯的时期为由,宣称对共用地绝对、彻底的占有。戴维斯·亨特认为:“这种对共用地的你争我夺并非起源于法国大革命,而是一直以来都存在着的。只不过在法国大革命前夕这些矛盾愈]愈烈。原本食物、燃料和牧场资源,这些方面都被认为‘世代属于穷人,但在法国大革命前夕一些地区的大地产者利用大量的牲畜或干脆采取侵占的办法垄断着共用地。”⑤

领主之下的阶层,不论他们是分成制佃户还是市镇居民,依然能够在实际对共用地的使用中獲益,甚至村庄中的穷人仅依靠共用地就能够维持生活。“在耕地上最主要的共用权利包含了拾穗权、共用放牧权、拾薪权利。”⑥拾穗权早在561年就被王室法令提及,是最先得到承认的共用权利,在1554年法典化后,成为老年人、残疾人与孩童或其他无法正常劳作的失能群体的特权。只有在敞田中,这类人群才能使用该权利,且时间限制在完全收获后的两天之中,这期间土地的持有者不能够参与。因此土地持有者最早只能在第二天日落后,待拾穗人群离开再放牧牲畜。在种植葡萄的地区,葡萄园也有类似捡拾葡萄的权利,被称为“graptllage”;同样在收割过干草的牧场也存在捡拾干草的共用权利“ratelage”。在法国乡村中,受益于共用放牧权的群体更为宽泛,不仅包含了持有土地的小农,也包含了不持有土地的雇工与各类穷人。当然和英国类似,放牧牲畜的数量要受到限制,一般持有土地多的人放牧牲畜的数量就会占据些优势,但是对于放牧牲畜的种类却没有严格的限制或没有强制执行的办法。对于完全无地的居民来说,一般只被允许放牧六只羊,一头母牛外加一只牛犊。⑦

农村社会中不仅各阶层对待共用地的态度不一,因地域不同,农民对共用地的处置也不相同。在一些佃户占优势的地区耕地上的共用权利得以保存,是因为它可以为休耕的田地提供肥料,而佃户失去的只是一些庄稼茬和野草。在法国南部地区,由于成文法和罗马法的保护,多数情况下共用地被认为是市镇居民而非领主的财产。因此在共用地的使用中既不是依照习惯法的规定也非任由领主侵占,而是自有一套规则。如朗格多克地区,安排农民使用共用地的依据是财产税的多少。在中部山区,丰富的草场大部分并非为公社所有,而是为小村庄或个人所有。虽然共同体宣称对其司法管辖权范围内的所有共用地享有管理的权利,但实际上村庄和个人不仅享有这些共用地的使用权,而且也在维护着自身对土地实际上共同的用益权利。①如时人在信件中所述,在上卢瓦尔省的公社易尚岳“共用地属于村庄,即公社的一部分,而非整个公社,这条规则应当谨记”。②在乡村生活中,共用权利使用当中的一个共同点就是总会照顾一些穷人。虽然穷人并没有证据能够证明其的共用权利,但是也会被乡村共同体允许放养一些自己的牲畜。

总之,大革命前,森林中的共用权利如渔猎权利、伐木拾薪的权利也都逐渐法典化,权利主体的界定直到1669年《水域与森林法》才初步完成。1/3的权利划分给领主使用,2/3为共同体共同使用。但在具体的执行过程中,领主法庭还是由乡村共同体扮]着关键的角色,并没有太多的史料对其进行说明。但是可以肯定的是,领主通过领主法庭持续打压小农在森林和收获后持有地上的共用权利,并通过法律技巧获得对各类共用地2/3的收益权。二、法国圈占与分割共用地的尝试

在启蒙运动的影响下,要求改革的声浪蔓延到了落后的农业生产方式上。法国乡村共用权利盛行,生产方式落后,在改革者眼中都是亟待改变的问题。在对邻国先进的农业发展水平进行了解后,圈地运动被当作农业进步的样板进入到法国改革者的视野中。当然,对于法国圈地存在着支持和反对的声音,在18世纪中期,这两种声音争夺着舆论走向。可以说,这一时期法国的经济发展基本等同于农业的发展,在恢复人口增长的压力下如何维持稳定的农业产出,便成了探讨经济改革需要考虑的重点。“除了经济理论探讨的影响,对农业产出的顾虑也来自于对时常发生饥荒的回忆和恐惧”,③以及对七年战争中粮食进口可能被切断的忧虑。在重农主义者的影响下,统治阶层普遍对这种增加农业财富的改革表示支持,毕竟土地收成与税收的增长密切相关。很多主张改革的人士受到了低地国家和英格兰农业的影响,积极倡导改革农业生产,主张种植青芜,将收成不好的耕地进行圈围变为牧场。其他对于共用地制度的诟病,与英国议会圈地运动中的舆论大体相似。他们反对休耕将1/3的土地闲置下来,认为这样极大地影响了土地发挥其生产效率。同时对共用权进行污名化,他们认为“牲畜散养极易发生疾病;它们不止腐蚀了土地,也阻碍了有事业心的农民,更加固化了缺乏灵活性的农业制度”。④

富裕农民显然有意进行圈地,盼望着圈地法令的出台,盼望着建立排除他人共用权利的牧场。但是他们一方面害怕自己的圈地行为侵害到其领主的权益,另一方面又担心来自乡村共同体的压力,所以即使在法律面前有十足的把握也还是显得小心谨慎。例如1758年,一位勃艮第的地产主德克勒想要圈占牧地邻近的草场,并就这一问题咨询了当地高等法院咨询律师。律师谢夫隆阻止了他圈地的念头:“共用权人不会允许别人圈占配有水渠的草场或牧场中的土地。过去1739年和1749年都有这样的圈地行为,最终都被制止了……1749年之后连高等法院的刑事法庭也适用这样的民法原则。若一意孤行就会受到惩罚,法庭会根据习惯法命令其拆除栅栏,让共用权人在草场上放牧。”⑤如此看来如果没有制度层面的改变及引领,农场经营者很难转变农业生产方式,农业的状况也无法得到改变。最终,改革者决定选择“自上而下”地推行圈地,帮助土地所有者排除共用权利的干扰,宣示其对土地的所有权,建立明晰、排他的私有产权。改革措施分为两个阶段:

第一阶段,18世纪中期在政府推进下圈地运动迅速展开。

18世纪中期,随着英国议会圈地运动的迅速发展,法国也密切关注着海峡另一侧的动向。国务秘书贝尔坦及其好友参议员达尼埃尔·特律代纳率先进行了一些谨慎温和的改革,并收集了很多英国圈地运动的信息,之后经过1766年调查,获得了法国国内的农业状况的相关信息。同年,在他们的努力下,王室宣布每个教区私人持有的土地中的1/5要禁止施行共用权,即领主挑选最好的一部分土地(其面积是所持有土地的1/5)进行圈占,剩下的部分作为共用牧地。但是法律并没有被严格地推行。

18世纪60年代末,在财政总督奥梅松的领导下,法国圈地运动步入高潮。贝尔坦虽然认识到共用权利是农业效率的绊脚石,但是他执拗地想要保持这一习惯权利,因为他认为这一习惯最初就是为了帮助穷人而产生的,如果将其废止就会带来伤害。奥梅松则没有这般温和,他认为:“古代习惯和时效上的传统实践都单纯来源于无知和愚见;很快这些习惯权利就会被私人饲养的牲畜和完成圈围的牧场所取代,这是对所有人最好的结果。”①奥梅松经过调查研究颁布了一系列法律措施和法令,在施行过程中,结合各省不同的农业状况,将各种地方条件纳入法令在各地实施内容的考量范围。这种量体裁衣、有针对性的立法活动似乎减少了抵制的力量,使得奥梅松领导的圈地运动在初始阶段开展得比较顺利。

奥梅松主持通过的所有法令无一例外地支持个人圈地的行为,而且不再设圈占百分比上限。法令一般性内容包含三项:“首先,允许自由的或不自由的佃户在各类持有地产上以农场主认为最合理的方式用篱笆、沟渠、栅栏圈围耕地、牧场和草地。其次,圈围持有地只要保持圈围就只能满足真正的耕作者本人放牧的需求,在未来也不可以以封授方式让渡于他人。最后,禁止互惠共牧權。”②

1767年奥梅松批准洛林、贝阿恩省、三主教辖地进行圈地。同年3月,法令核准了在洛林和巴尔的事实圈地。即使当地议会对改革很反感,但是当地政府还是积极开展了宣传活动。经过一再延长的协商之后,法令最终在两地通过,附加条件是一旦无地的农业雇工在改革中受到损伤,法律就需要进行更改。到1771年,公社分割共用地的诉求陆续被允许,最终一些自耕农兼农场主如愿进行了圈地。③为了消解乡村共同体利用“年代久远”的原则并配合持续占有的状况,保护其共用地上的共用权利,法庭也颇费心思的帮助领主完成圈地。例如,在勃艮第地区的朗蒂利,一个领主想要将其地产上的共用草地变成葡萄园并进行圈地,法官找到1569年习惯法中第262条“尽管年代久远,长期占有森林、河流和其他地区,但是没有产权证明也没有缴纳罚金的在土地上的地役权是不充分的”,宣布共用权人的权利不合法,帮助领主顺利圈地。

圈地的尝试在法国其他地区进行得并不顺利。例如,在弗朗什孔泰大区,1768年的圈地法令在贵族的反对声中未获批准。而在勃艮第,1769年的圈地法令也被当地的三级会议拒绝了。圈地法令在勃艮第引发了一些地方权贵的畏惧,他们“害怕突然和大范围的改变会带来很多困难和问题。穷困的村民不会坐视他们的权利和资源被人尽数夺取。显然若不先加以教化,就这么批准圈地,村民们将会激烈地反抗”。④在一些传统的谷物生产区尤其是法国东部地区,这样的圈地政策几乎遭到了所有人的反对。18世纪中后期,第戎刑事法庭和高等法院记录的农民暴力抵抗圈地的斗争明显增加。抗议人群有的高喊反圈地口号,伴以拆毁、焚烧栅栏、树篱,填埋水渠的方式进行抵制。在1769年9月、1770年冬季、1772年11月、1774年10月、1777年8月都发生了大规模的反抗活动。动乱显现了小农在18世纪末与领主和作为土地所有者的市民阶级的对立、与收税人的对立,经过圈地他们突然发现富裕农民也开始站在他们的对立面。有学者认为“乡村共同体自身的软弱和无知……几乎总会沦为野心与利益的可怜受害者。他们经常受到威胁,还要承担这诉讼巨额花销带来的压力”。⑤对乡村共同体共用权完整性的侵蚀似乎来源于旧制度中的各个方面:领主对共用权的“收回”,市民阶级的侵蚀,重农主义的立法,还有圈地的企图。

总之这次法令只涉及了一小部分地区,即洛林、三主教辖区、阿尔萨斯、康布雷齐、弗兰德尔、阿图瓦、勃艮第、欧什财政区和波城。①随着1774年奥梅松和贝尔坦相继辞世,改革也陷入停滞,法国国内局势开始变得动荡。杜尔哥主张的粮食贸易自由化使得粮价飙升,加之农业歉收和以上所谈到的圈地运动的共同作用下,击垮了法国经济,使得小农和农业雇工在全国范围内开始大规模暴动,成为大革命的前奏。社会动荡,改革局势也开始变得不明朗,在旧制度中依靠君主的力量消除共用权利的努力也最终落空。

第二阶段,法国大革命中分割共用地的努力。

18世纪中期以圈地方式终结共用权利的努力收效欠佳,直到法国大革命时期,对共用地的关注才达到了顶峰。1790年,伴随着农民在赎买封建特权和什一税时与领主的冲突,农村的混乱情况加剧。一些无地的农民已经开始自由地入侵林地,破坏领主打猎园林,开垦荒地。②革命之初曾试图对共用权利等问题着手进行处理,但直到吉伦特派上台,系统的指导意见才相继出台。

1791年,立法议会首先讨论以分割共用地的办法结束共用权利,但最初由于形势所迫,未讨论具体实施办法。直到1791年5月,《农业法》制定,曾计划给予公社以自主权决定其共用地分割、出租或出售。公社决定分割共用地,分割过程由农业委员会进行指导。土地被分成两部分,其中一半地产在所有公社成员间均分,而另一半要依据缴纳财产税的数量成比例地在有产者间进行分配。由此,在大革命的过程中,对共用地的争夺有愈]愈烈之势。分割共用地及其相关问题一时间成为了法国乡村的核心话题。

面对众多的农村暴动事件,国民议会想要立刻废除共用权利是不可能的。为稳定局势,他们采取了保留共用权利并保护对共用地最大限度使用的策略。他们开始承认无地的穷人享有共用权,并允许其在共用地上放牧六只羊和一头牛及其牛犊。但这样无力的规定既无法永久解决共用地的存亡问题,也会使法律本身因在实际中无法切实保护无地农共用权而沦为一纸空文。官方的努力来的太慢,到1791年,一些公社开始自发地分割他们的共用地。例如,加尔省首府尼姆官员认为:“共用地是封建制度的产物;它们(共用地)自一出生就罪大恶极;对于我们来说,它们就是我们被奴役的标志,我们必将撼动之;有必要将它彻底消除。”而分割共用地后“社会中有产者越多,社会也就越发的稳定和强大,也就可以维持和平并能够维护保护着财产的各項法律”。当然其中不乏革命式的空谈话语,但加尔省也切实提出了一些指导性的分配办法,如共用地太小,公社应将其出售,获利归全体居民所有;共用权处于山坡而使得析分与耕作难以开展时,应该维持其共用权。在海姆来,居民抗议当局在分割共用地中碌碌无为的表现,与此同时,共用地开始在居民之间进行分割,而地方政府也不敢干涉。③

随着革命的继续进行,1792年吉伦特派统治时期革命开始转向“关照城市和乡村中的穷人”,并将彻底废除旧制度与满足穷苦农民对土地的要求看作首要任务。于是在这年8月14日的法令中,宣布要强制分配全国除了林地以外的所有共用地:“在这一年的收获结束后,除林地外的所有共用地都将在每一个公社的居民当中分配。”④紧接着在8月28日的法令中宣布废除1669年制定的领主1/3的特权。同时规定“没有凭证就没有领主”,需要所有的领主为其土地出示合法的凭证,公社则可以获得被封建统治所剥夺的所有土地。因而很多地区的公社农民开始援引该法令对抗领主,并成功地收回了土地,比如上曼恩、法兰西岛、诺曼底和其他东北部地区的例子。但在法兰西中部和南部的一些地区情况并非如此。在领主权利不是特别强大的地方,对共用权的争夺在农民之间激烈地进行着。例如1793年,据戛纳的行政长官报告,富裕的农民逼迫穷人放弃在共用地上的权力。在阿尔卑斯山区瓦雷哈格、塞恩与乌赛的居民也表达了对大地产者觊觎共用地的不满,并要求将共用地平均分配。⑤

1792年分割共用地法令,由于没有具体指导而效果大打折扣。到被誉为农业立法基石的1793年雅各宾派时期,分割共用地才得以在较大范围内实行。1793年6月10日的法令,赋予市镇或村当局以召集所有居民商讨将林地以外的公共地产平均分割事宜的权力。并且这次分配是不论年龄、不分男女,按照每户农民的人数来分配的,只要有分配意愿的人数超过1/3或更多就可以强制进行分割。大革命之前,有1/3特权的领主被排除在分割程序之外。依照法令原则,首先,所有除林地、矿产、公共区域以外的共用地,都将在每个共同体的居民中进行分配,不论其年龄或性别。即将获得自由持有地的遗产受益人可以在共用地中获得一小份;其次,家长在孩子未满14岁时应该替其持有应得的土地。归复的地产可以以十年期出卖。而只有公社中的居民才有资格获得分割共用地的权利,也就是说人们只可以在同一个公社内分享到共用地。先前的领主不可再对其1669年所规定享有权益的任何地区提出所有权要求。在立法解决共用土地问题后,其他共用权利也得到了法律的支持,1794年1月15日,法令规定凡是居民都有在当地共用森林中伐薪的权利。①雅各宾派法令的影响范围远远大于革命前期的法令,共用地的分割在这一时期的法国国内也达到了高潮。据不完全统计,1793年法令颁行后,有712个市镇表示赞成,60个市镇表示反对,最终执行分割共用地的市镇总数达1980个。②

由此随着革命的逐步推进,对共用地产的分割已逐渐形成一股潮流,在法国的大部分地区展开。但是在热月党人执政后,法国官方的态度逐渐转向禁止进一步分割共用地,甚至少数未获法律保障的共用地在分配后又被剥夺,这使得共用权利一直残存到了19世纪甚至20世纪。③三、19至20世纪共用权利缓慢退场

1895年,西博姆在《敞田制农业下的法国传统农民》一文中惊叹,在大革命确立土地私有近一百年后,法国敞田制竟然可以如此顽强地保存下来并呈现在他面前。他游历了法国北部主要粮食产区,如厄尔-卢瓦尔省的沙尔特以及北部索姆省的亚眠,“在百年之前,条田的持有者就被赋予圈地的权利,但即便时至今日在远离城镇的那些地区,圈地也只是零星地存在,数量也很少”。④一百年间共用权利在法国北部与东北部大量存在,虽然到20世纪初一些地区已经不再拥有共用地,但是仍然有大片区域没有发生显著变化。

共用地顽固存在的原因非常复杂:首先,是18至19世纪人口增长的压力和敞田制生产方式的共同作用。皮特·琼斯认为由于小农数量迅速增加,同时他们的生活贫苦仅能勉强糊口,所以无法舍去习惯权利。⑤历经了法国大革命,除了领主在共用地上的权利被当作特权无条件废止之外,其他共用权利基本原封不动地延续到了19世纪,依然为共用权人不间断地使用着。

其次,大革命期间法律改革没有彻底消除共用权。1791年的《农业法》禁止村社创制新的共用地产,同时鼓励个人财产自由,希望个人对所持有土地进行圈围,但是也有允许未进行圈围的敞田,由市镇保留自己习惯的生产方式的规定。《农业法》让共用权利在19世纪的财产法中被保留下来,变成“公共地役权下的一种财产关系”。⑥各项共用权利的内容并没有发生实质的变化。对共用权利展开进行管理的机构从原先的领主法庭,变成了市镇的议会,发布地方习惯法规(usages locaux)的机构变成了地方治安官。所以革命时期的立法似乎给予了个人选择是否进行圈地的权利,但给予了市镇进行决断的权利,这就造成无论部分个体现实的考量如何,可能最终还需要服从共同体的决定。如果乡村共同体依然维持敞田制的生产方式,那么大部分共同体成员都会跟从,甚至“有证据表明在大革命结束后的一段时期,旧有的习惯仍然被强制推行”。⑦约翰逊在19世纪末写道:“拿破仑时期的立法确实要求敞田中的条田要进行买卖、要交换、需要圈地……时至今日仍有很大一部分敞田在收获后践行着共用牧权。”⑧例如,上洛林省的260个市镇中有256个有下辖的区延续共用土地。这些土地的所有权就毫无争议地归这些村庄和小村落所有。①

第三,在大革命时期及之后的一段时间,出于对饥荒的恐惧,一些市镇会选择延续传统的生产方式。在敞田制盛行的区域,轮作和休耕照旧实行。虽然1791年农业法禁止强制轮耕,而实际上小农生产方式并没有随着大革命立法的完成而迅速发生改变,轮作与休耕带有惯性一般。

直到1846年,法国才有较为权威的数据。在《1846年统计》中记录共用地共471.8656万公顷,占全国土地面积的9%。据萨金特统计,1863年33个省至少有10%的土地上有共用地。直到1929年,法国仍然有303.0319万公顷属于共用地,约占农业用地总数的7%。②如图1所示,存在共用地的地区在1800年至1900年间显著减少。

19世紀中期,法国一些小土地所有者经过半个世纪的积累,生产能力提高,农业产出的市场化程度也在提高。自1840年以来,法国农业生产从以自给自足为目标转变为以市场为导向。这样一种转变在西北地区、巴黎盆地、波尔多和罗讷河峡谷地带已经发展完善。除了布列塔尼、中部山区、侏罗山区、阿尔卑斯山区以及比利牛斯山区,农业发展水平还很低。大部分地区农业生产方式都在缓慢地变化着。③在法国工业化、城市化的发展与人口增长带动粮食价格走高的趋势中,这些以一家一户为单位从事劳动生产的小土地所有者积累了财富,伴随着简单农业机械和肥料的使用,这类小型家庭农场的数量逐渐增多。恩格斯说过:“一句话,我们的小农,正如任何过了时的生产方式的残余一样,在不可挽回地走向灭亡。”④

19世紀中期,法国一些小土地所有者经过半个世纪的积累,生产能力提高,农业产出的市场化程度也在提高。自1840年以来,法国农业生产从以自给自足为目标转变为以市场为导向。这样一种转变在西北地区、巴黎盆地、波尔多和罗讷河峡谷地带已经发展完善。除了布列塔尼、中部山区、侏罗山区、阿尔卑斯山区以及比利牛斯山区,农业发展水平还很低。大部分地区农业生产方式都在缓慢地变化着。③在法国工业化、城市化的发展与人口增长带动粮食价格走高的趋势中,这些以一家一户为单位从事劳动生产的小土地所有者积累了财富,伴随着简单农业机械和肥料的使用,这类小型家庭农场的数量逐渐增多。恩格斯说过:“一句话,我们的小农,正如任何过了时的生产方式的残余一样,在不可挽回地走向灭亡。”④首先,大量农民选择打破轮作传统,自主决定土地经营方式和种植作物种类。到1850年,洛林有些地区甚至开始恢复强制轮耕,以减少人畜对于同时耕作作物的伤害。可见,自主经营已经开始严重地干扰传统劳作方式,即便村庄采取保守的态度,在实际状况下他们也只能在越来越小的范围内,要求参与轮耕农民在农事中进行配合。大部分的传统农民则脱离开乡村共同体的限制,逐渐成长为自主独立的家庭农场主,靠自己的经验、技术组织生产,以雇佣劳工或拓展地产的方式提高效率,提升利润。在这一成长过程中,他们开始逐渐要求消除共用权利,并以最有利的方式处理共用地。

其次,1850年后,随着农民收入增加,在谷物种植区拾穗的人数也在减少,特别是1890年粮食价格持续低迷,拾穗权也失去了经济价值,但是直到1930年拾穗活动才彻底消失。同样拾薪权利的消失也经历了一段漫长的道路,19世纪初市镇居民还需要干草修屋顶并当燃料,同时有些人需要捡拾树枝生火取暖。随着煤的广泛开采应用和道路交通的发展,自1850年开始,农村居民所需的煤炭与瓦片的价格逐渐降低,获取干草与木炭的成本反而更高,直到20世纪初彻底移风易俗。

第三,政府持续推动改革。起初各项旨在取消共用权利的改革并不成功。七月王朝和第二共和国时期,法国开启了废止共用权的尝试。在私有制确立的过程当中,保障下层农民的一些习惯权利与具有绝对、排他性质的所有权产生了抵牾。⑤1827年《森林法》颁布,使得共用权人无法进入国有或市镇所有的林地进行放牧。虽然引发了共用权人零星的抗争,但是很快就被武力镇压。⑥1830年,开垦闲置共用地的议题再次被讨论。1836年政府建议将这些土地出租,认为这是最好的处置办法。同时在1836年至1838年,议会下院也准备通过立法废除共用放牧权。然而兹事体大,该提议最终因引发众多穷苦共用权人的反对而被放弃。

1860年共用权为穷苦农民带来的收入约200法郎,占其全年收入的20%。①对于其他农民群体,由于19世纪中期羊毛市场饱和带来的价格下降,饲养羊所带来的经济效益对他们来说,已经逐渐丧失了吸引力。到1882年,在法国北部共用权只够为6%~7%的牲畜提供草料,所以共用权利的泛滥对于小农来说也失去了吸引力。但是19世纪中后期开展的法国圈地运动依然收效甚微,1865年至1890年,12000个实行敞田制的市镇中竟然还有8000个陈情要求保留共用地。这一结果使得身处19世纪末期的农学家、经济学者大为困惑。一些学者将圈地运动的失败归结于农民土地流动成本过高,使得经济能力贫弱的小农无力承担圈地费用。雅克·仲马认为,总体而言,农民收入不高,与此同时在法国由于共用权顽固的存在,并且农民土地分散现象严重,使得圈地成本始终无法让大部分这类小地产主接受。②

第三共和国时期,法国各项共用权利开始走向尽头。法国政府通过立法活动于1889年废止了通行权。更大规模的变化发生于1941年3月9日,《土地重组法》颁行,允许一切土地所有者、佃农、分成租佃佃户均可要求土地重组并启动重组程序。到1950年10月,共有725个市镇52.5833万公顷土地完成重组;1405个市镇的106.9277万公顷土地在重组过程中;1484个市镇108.4242万公顷土地被规划重组。③

最终,在第二次世界大战后,随着农业合作进程加速,新的市镇开始建设,各市镇中持有市镇共用地产的农民开始建立各种社团以提高生产效率,在走向合作的过程中,耕地上的共用权被禁止。另外,随着农业机械化程度提升,农民有能力也需要完全控制、经营自己的土地。更为重要的是,集土地所有权与经营权于一身的家庭农产已经成为法国农业的主流。

Research on the Decline of Common Right of Farmers in Modern France

Abstract: The common right of the 18th century became the embarrassment of French agricultural development. Under the influence of the Enlightenment, the sound of reform spread to the agricultural economy. In the mid-to-late period of the late 18th century, France carried out enclosure movement and divided the common land in the Great Revolution in order to completely eliminate the common right, but it failed. Until the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the common right slowly withdrew with the development of the French agricultural economy and the continuous reform of the government. The long process of the decline of common right engraved the difficult transformation of traditional French agriculture and society.

Key Words: Common Right, France, Common Land, Enclosure Movement

①⑤ Hoffman, P. T., Growth in a Traditional Society:The French Countryside, 1450-1815, Princeton University Press, 1996, pp.12、16.

② Brenner, R., Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, Cambridge, 1985.

③ Hoffman, P. T., “Taxes and Agrarian Life in Early Modern France:Land Sale, 1550-1730”, The Journal of Economic History, Vol. 46, No. 1(mar., 1986), pp.35~37.

④⑨ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), pp.55、56.

⑥ 尤天然:《試论法国历史上的圈地运动》,《历史研究》1984年第4期。

⑦⑧ 赵文洪:《公地制度中财产权利的公共性》,《世界历史》2009年第2期。

①② Plack, N., Common Land, Wine and Franch Revolution Rural Society and Economy in Southern France, 1789-1820,? Burlington, 2009, pp.29、8~9.

③ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), p.56.

④ Soboul, A., “The French Rural Community in the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, Past & Present, No.10 (Nov., 1956), p.84.

⑤ Hunt, D., “Peasant Movements and Communal Property during the French Revolution”, Theory and Society, Vol. 17, No. 2 (Mar., 1988), p.255.

⑥⑦ Sargent, F. O., “The Persistence of Communal Tenure in French Agriculture”, Agricultural History, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1958), pp.100、101.

①② Jones, P. M., “Parish, Seigneurie and the Community of Inhabitants in Southern Central France during the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, Past & Present, No. 91 (May, 1981), pp.86、87.

③④ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956)p.61.

⑤ Houghtby J., “Les Biens Communaux: Common Lands, Property Rights, and Agrarian Modernization in Early Modern Burgundy”, Thèse de Ph. D., Emory University, 2006, p.233.

① [法]马克·布洛赫:《法国农村史》,余中先等译,北京:商务印书馆,1991年,第244页;Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), p.63.

②③ Rozental, A. A., “The Enclosure Movement in France”, American Journal of Economics and Sociology, Vol. 16, No. 1 (Oct., 1956), pp.66、64.

④ Root, H. L., Peasants and King in Burgundy: Agrarian Foundations of French Absolutism, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1987, p.144.

⑤ Houghtby, J., “Les Biens Communaux: Common Land, Property Rights, and Agrarian Modernization in Early Modern Burgundy”, Thèse de Ph.D., Emory University, 2006, p.180.

① [法]马克·布洛赫:《法国农村史》,余中先等译,第244页。

② Jones, P. M., “The ‘Agrarian Law:Schemes for Land Redistribution during the French Revolution”, Past & Present, No. 133 (Nov., 1991), p.101.

③④⑤ Plack, N., Common Land, Wine and Franch Revolution, pp.45~46、45、48~53.

① Gwynne Lewis and Colin Lucas, (ed.), Beyond the Terror: Essays in French Regional and Social History, 1794-1815, Cambridge: Cambridge University Press, p.130.

② Plack, N., Common Land, Wine and Franch Revolution, pp.67~68.

③ 尤天然:《试论法国历史上的圈地运动》,《历史研究》1984年第4期。

④ Seebohm, F., “French Peasant Proprietorship Under the Open Field System of Husbandry”, The Economic Journal, Vol. 1, No. 1 (Mar., 1891), p.61.

⑤ Jones, P. M.,“The Challenge of Land Reform in Eighteen and Nineteen Century France”, Past & Present, No. 216 (Aug., 2012), p.108.

⑥⑦ Grantham. G. W., “The Persistence of Open-Field Farming in Nineteenth-Century France”, The Journal of Economic History, Vol. 40, No. 3(sep., 1980), pp.520、521.

⑧ Johnson. A.H., The Disappearance of the Small Landowner, Ford Lectures, 1909, p.158.

① Gwynne Lewis and Colin Lucas, (ed.), Beyond the Terror: Essays in French Regional and Social History, 1794-1815, p.128.

② Sargent, F. O., “The Persistence of Communal Tenure in French Agriculture”, Agricultural History, Vol. 32, No. 2 (Apr., 1958), pp.106、107.

③ Peter McPhee, A Social History of France, 1789-1914, New York:Palgrave Macmillan, 2004, p.210.

④ 《馬克思恩格斯选集》(第4卷),北京:人民出版社,1995年,第487页。

⑤ 陈立军:《惯例权利与私有权利的博弈——近代早期英国拾穗权之争》,《经济社会史评论》2018年第2期。

⑥ Mcphee, P., A Social History of France 1789-1914, p.157.

① Grantham. G. W., “The Persistence of Open-Field Farming in Nineteenth-Century France”, The Journal of Economic History, Vol. 40, No. 3(Sep., 1980), p.523.

② Dumas. J., “The Present State of the Land System in France”, The Economic Journal, Vol. 19, No. 73 (Mar., 1909), p.67.

③ Sargent, F. O.,“Fragmentation of French Land: Its Nature, Extent, and Causes”, Land Economics, Vol. 28, No. 3 (Aug., 1952), p.223.