来华景教徒与怛逻斯冲突之形成

王琚

[摘要]怛逻斯战役是大唐最远的一次征伐,也是大唐唯一一次与阿拉伯国家的正面交战,惜以大败收场,是大唐外交史上的重要节点,影响极为深远。作为推动大唐出兵征讨大食的一支宗教力量,景教与此战役的关系却被史家忽视。本文采用文本细读、文史互证的方法对来自波斯、拂菻以及昭武九国的景教势力,通过攀附皇权取悦玄宗等一系列活动加以剖析,从而对怛逻斯一役背后的历史脉动有个更贴切的认知。

[关键词]景教,怛逻斯战役,玄宗,波斯,拂菻

[中图分类号]K1[文献标识码]A[文章编号10457—6241(2017)14—0052—06

天宝十年(751年),玄宗当政的大唐王朝与阿拉伯人建立的大食帝国,为争夺昭武九国中石国的利益,在怛逻斯发生了一起遭遇战,史称怛逻斯战役。自史学家白寿彝先生发表了《从怛逻斯战役说到伊斯兰教之最早的华文记录》起,国内对怛逻斯战役的研究硕果颇多。然多是从中国与大食、昭武九国的政治、经济关系着眼,而忽略了当时大唐的外交局势,即覆灭的波斯残部和被大食所扰的拂秣对大唐出兵大食的促成有着重要影响。而景教在玄宗朝已成为了成功立足李唐皇室,并联结波斯、拂秣在唐活动势力的一支宗教力量。本文通过梳理历史文献、细读景教经典及与相关史料等方法,搜寻景教在大唐,特别是在玄宗朝的活动轨迹,以图还原波斯与拂菻等国如何借助景教势力挑起大唐对大食的不满,从而引起怛逻斯一役的历史局面。

一、缘起波斯

景教即基督教的聂斯脱利派(Nestorianism),因其创立者君士坦丁堡教区牧首聂斯脱利主张耶稣神人二性论,且不谙纷繁复杂的政治与教会权力的斗争,在431年以弗所公会议上被基督教公会斥为异端后,被革职流放,客死他乡。聂斯脱利的追随者将传教重心转至叙利亚、波斯、北非等地,特别是在451年卡尔西顿大会后,“叙利亚与叙利亚东部(波斯和阿拉伯)有相当比例的教会,不肯接受新的信仰宣言,并且脱离大公教会,另外组织他们自己独立的聂斯脱利教会”。聂斯脱利派在当时的尼西比斯总主教巴索马的扶持下,以尼西比斯学院为中心在波斯传教,因以巴索马为首的聂斯脱利派教徒采取攀附王权的策略,该教派在波斯取得了一定的发展,甚至一度成为了波斯教会的主导。

但好景不长,622年,穆罕默德带领阿拉伯人在麦地那建立大食,进而开始侵犯波斯等国。636年,大食占领波斯首都泰西封,波斯王权自此倾覆。在此期间,时任波斯主教长耶书亚二世受波斯王室之托积极奔走,“率领由数名主要主教组成的和平代表团前赴君士坦丁堡求和”。并派遣以阿罗本为首的传教团,东赴长安,面圣传教。景教在唐的活动也一直与波斯的外交相呼应。在太宗下旨特令景教僧人传教的同年,波斯也曾遣使来唐朝贡:“贞观十二年,(波斯)遣使者没似半朝贡。又献活褥蛇,状类鼠,色正青,长九寸,能捕穴鼠。”波斯这一外交活动无疑对景教确立、巩固其在唐的地位起到了关键作用。

但是大唐对波斯朝贡的回应却仅止于礼尚往来,对其最根本的目的——出兵大食婉言相拒。这可以從阿拉伯史家塔伯里记述的太宗答复中得到证明:“国王们之间互相帮助是对的;但我从你们的使者那里已了解到这些阿拉伯人是些什么样的人,以及他们的习惯、他们的宗教及其首领们的品格。其人拥有如此之信仰、如此之首领,将无往而不胜。所以,尔等好自为之,争取他们的宽宥吧!”波斯没能等到大唐的援手,但亡国后出逃的波斯王室贵族并没有放弃联唐的打算。然而对以波斯亡国太子卑路斯为首的波斯使节再三告难,太宗、高宗均是以赐厚礼、拜虚衔加以安抚了之。其时,景教在大唐刚刚立足,根基不稳,还不能充分发挥作用,加之李唐王朝早期奉行无为而治、韬光养晦的国策,外交上也相应地采取远交近攻的策略。

虽然联合大唐复国的计划毫无进展,但以卑路斯为首的波斯流亡王室与李唐贵胄的交往,不但使得自身在大唐的地位由“波斯都督府都督”“右武卫将军”,抬升至“波斯王”“左威卫将军”,更使得李唐接纳了众多波斯流民,才使“其国遂灭,部众犹存”,卑路斯更是借此为景教争取利益,《长安志》有载,波斯王卑路斯曾奏请高宗在长安再置波斯寺。《大秦景教流行中国碑颂并序》(后文简称“景教碑”)的记载印证了此事:“高宗大帝,克恭缵祖,润色真宗。而于诸州各置景寺,仍崇阿罗本为镇国大法主。法流十道,国富元休,寺满百城,家殷景福。”强不无夸耀之辞,但仍可见景教势力在高宗朝不断壮大,建寺传教,巩固了根基。

随着时移世易,根基渐深的景教信众却也面临着新的局势:一方面要面对佛道两教势力的挑衅,另一方面也要在流亡到中土的祆教、摩尼教信众的夹缝中扩大自己的影响。而波斯亡国的消息渐被唐人所知,波斯故国余党的实力渐渐削弱,特别是在卑路斯病逝于长安后,渐晓唐音的景教教士开始其固本求源之道,并由此走上了联唐外交舞台的中心。

二、联合拂菻

景教教堂由波斯胡寺更名为大秦寺一事,是景教在华传播史上的重大转折点,既标志着其身份被以玄宗为首的大唐皇权了解与认同,也标志着支持景教的外国势力的基点由已灭亡的波斯转向了正与大食胶着抗衡的拂秣。

改波斯寺为大秦寺诏见载于《册府元龟》《通典》及《唐会要》。其中,《册府元龟》与《唐会要》记录颁诏时间为“天宝四载九月诏”,《通典》记为“天宝四年七月”。因《通典》为唐代典籍,其他两种为宋代著录,故从《通典》,内容如下:

至天宝四年七月,敕:“波斯经教出自大秦,传习而来,久行中国。爰初建寺,因以为名,将欲示人,必修其本。其两京波斯寺宜改为大秦寺。天下诸州郡有者,亦宜准此。”

诏书中并未见“景教”称谓,而以“波斯经教”指代。“波斯”为地名,“经教”实为教名。此说在太宗准予阿罗本传教的诏书中可得到印证,曰:“波斯僧阿罗本,远将经教,来献上京。”诏书不仅指出了阿罗本来自波斯,而且指明了其所传宗教为“经教”。由此,“景教”实为“经教”谐音,至于为何用“景”字,众多学者进行了论证,多与“光明”之义有关。景教内部经卷中以“景教”自称也甚晚,贞观年间所译的《一神论》和《序听迷诗所经》并无一处“景教”字眼,其后有确切纪年的景教文献即为《大秦景教流行中国碑颂并序》,即便是被斥为伪经的“小岛文书”也是宣称作于玄宗年间,教内外均无更早的记录存留。而辑录在西明寺僧圆照的《贞元新定释教目录》中的一段景净协助般若译经的佚事也可佐证,圆照在文中两次以大秦寺指代景教,呵见即使在景净执掌景教时期,景教之名还仅为教会内部的称谓,不为教众以外熟知,而“大秦”与景教之密切关系却已被唐人广泛认同。

那么大秦寺中的“大秦”又所指何处?关于“大秦”所指,景教碑有一段描述:“案西域图记及汉魏史策,大秦国南统珊瑚之海,北极众宝之山,西望仙境花林,东接长风弱水,其土出火姥布、返魂香、明月珠、夜光璧,俗无寇盗,人有乐康,法非景不行,主非德不立,土宇广阔,文物昌明。”碑文明确道出“大秦”之名是“案西域图记及汉魏史策”。对比“景教碑”中所描述的“大秦”风俗地貌与《后汉书》所载,会发现两者十分相契:“大秦国,一名犁鞬,以在海西,亦云海西国。地方数千里,有四百余城。小国役属者数十。以石为城郭。列置邮亭,皆垩之。有松柏诸木百草。人俗力田作,多种树蚕桑。皆髡头而衣文绣,乘辎耕白盖小车,出入击鼓,建旌旗幡帜。”其物产描写“土多金银奇宝,有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅珄、朱丹、青碧。刺金缕绣,织成金缕厨、杂色绫。作黄金涂、火浣市。又有细布,或言水羊毳,野蚕茧所作也。合会诸香,煎其汁以为苏合。”也与“景教碑”中提到的“火浣布,返魂香,月明珠,夜光璧”相合。至北齐魏收所撰的《魏书》,其中的记载就更加接近现实中的古罗马了:“大秦国,一名黎轩,都安都城。从条支西渡海曲一万里,去代三万九千四百里。其海傍出,犹渤海也,而东西与渤海相望,盖自然之理。地方六千里,居两海之间。”

碑中所提到的另一典籍《西域图记》已不存世,但在唐代成书的《隋书》中存有残篇,其中并没有提到大秦,代之的是拂菻。在新、旧唐书中也都指明拂菻即大秦。在怛逻斯一役后被大食俘虏的杜环在其所撰《经行记》中也提到“亲闻大食人谓大秦在苫国西”,苫国即叙利亚的古名,地理位置与当时的拜占庭帝国相吻合。自耶书亚带使团出使拜占庭帝国以来,说服了东罗马皇帝接受波斯教会为正统,并与他们建立了聯系,使得聂斯脱利派与拜占庭皇权不再尖锐地对立;而在高宗朝也有景教中人、波斯国大酋长阿罗憾出使拂菻的记载,以上迹象表明彼时景教与拂菻的关系已日趋密切。随着寄居吐火罗的波斯残部势力日渐衰微的事实在大唐尽人皆知,景教亟须一个强大的故国在传教时以正本溯源,当时国力强盛的拂秣正是首选。

那么,既然大秦即是当时的拂秣,景教寺为何要更名为大秦寺呢?这与景教这个流落唐都的基督教群体渐趋复杂不无关联,当时的景教未必只有聂斯脱利一派,极可能与其他来华的基督教派,以及改信基督的原祆教、摩尼教徒相联合。这些景教僧人仍然是以波斯、叙利亚人为主,若改称“拂秣寺”无异于数典忘祖,而在中国古籍中所描述的以大秦为名的罗马古国一来富庶康乐,二来正是基督所有教派的起源地,正好契合了当时景教的需要。

玄宗颁布了准许景教寺更名为大秦寺的诏书,说明玄宗已了解其教义,认同其身份,这中间必然要经过景教与大唐皇权的多方接触,这些活动客观上对推动景教的外交使命的达成起到了关键作用。

三、攀附玄宗

武德年间西突厥来请婚时,权臣封德彝曾言:“当今之务,莫若远交而近攻……待之数年后,中国盛全,徐思其宜。”不料一语成谶,当时“远交近攻”的外交政策符合国力尚未恢复的初唐时期主政者崇尚韬光养晦、无为而治的心态,而玄宗登基后,政治昌明,经济富庶,文化多元,大唐国力达到鼎盛。玄宗的心态也渐与前朝不同,对外政策变得更加开放包容,军事上也更加有恃无恐,离强合弱之姿尽显。而此时以大德僧罗含、及烈为首的景教势力,一方面联合波斯残部与拂菻王室向大唐加紧进行正面的外交朝贡,另一方面在文化交流上投玄宗之所好,侧面向李唐权贵甚至学士武将渗透其思想主张,最终导致了大唐与大食兵戎相见的结局。

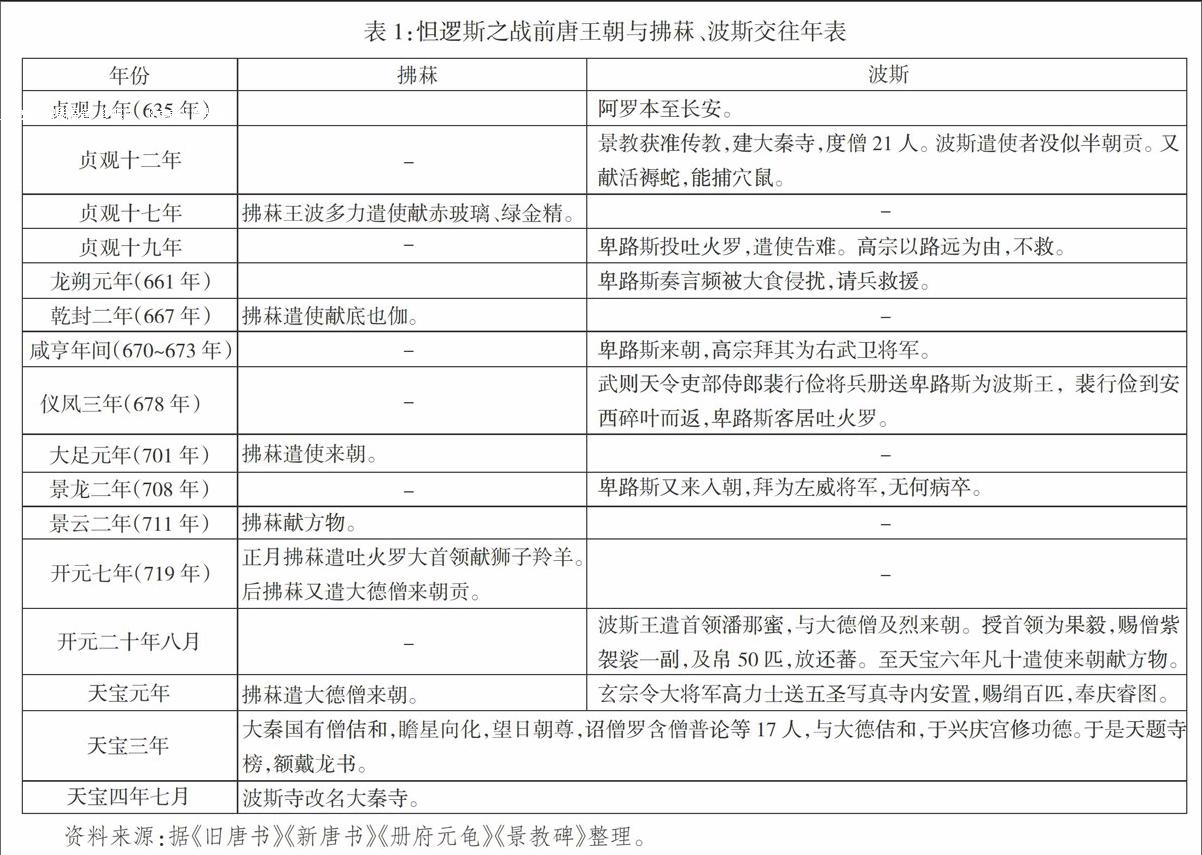

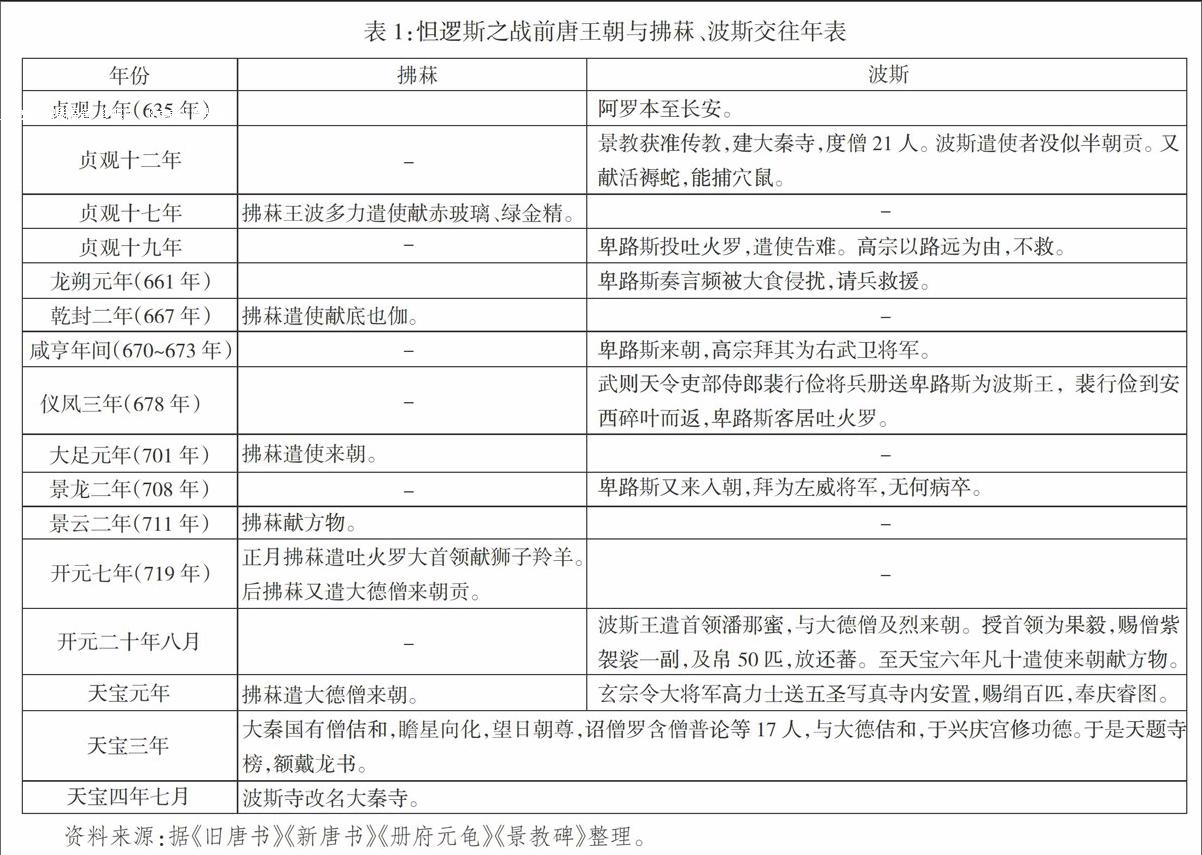

景教与拂菻、波斯两国的遣唐活动交集的轨迹可以通过下列表格一窥端倪。

而波斯、拂菻的多次出使大唐都与大食的扩张侵略息息相关:

通过表1与表2对照可知,拂菻与大唐的交往具是穿插在其与大食的交战之间,且自开元起始有大德僧来朝,也就是说来自拜占庭的基督教徒是在玄宗朝开始与中国的景教密切往来共同担负外交使命的。对此,景教碑有明确记载,天宝三载大秦国即拂菻国有僧估和来朝,玄宗诏景教僧罗含、普论等17人与估和在兴庆宫修功德。这证明了中国景教确曾与来自拂菻的基督教徒有互动联系,且其言论主张已上达天听,被玄宗听取接纳。并且“天题寺膀,额戴龙书”,对景教的“宠赉比南山峻极,沛泽与东海齐深”。与此同时,波斯残部虽已式微,但对唐交往还依然活跃。据《册府元龟》记载:“开元二十年,八月庚戌,波斯王遣首领潘那蜜,与大德僧及烈来朝。(玄宗)授首领为果毅,赐僧紫袈裟一副,及帛五十匹,放还蕃。”

拂秣、波斯频繁朝贡投玄宗之所好,不仅贡献奇谲稀有之物,还进行文化输出,以舞乐渐染玄宗视听,养其好胡猎奇之心。开元二年,景教波斯僧及烈等协助市舶使右卫威中郎将周庆立,广造奇器异巧以进贡给玄宗。被柳泽上书劝谏,认为“(周)庆立雕制诡物,造作奇器,用浮巧为珍玩,以谲怪为异宝,乃治国之巨蠹,明王所宜严罚者也。昔露台无费,明君不忍;象箸非大,忠臣愤叹。庆立求媚圣意,摇荡上心。陛下信而使之乎,是宣淫于天下;庆立矫而为之乎,是禁典之所无赦。陛下新即位,固宜昭宣菲薄,广示节俭,岂可以怪好示四方哉!”率宗虽纳谏,但柳泽有一言甚中要害:“‘不见可欲,使心不乱,是知见可欲而心必乱矣。”到了天宝之初,面对大唐物阜民丰,玄宗奢欲渐增,猎奇心理尤盛,对奇巧物品、胡风文化愈发迷恋。所谓“上有所好,下必甚焉”,白居易在《胡旋女》一诗中写道:“天宝季年时欲变,臣妾人人学圆转。中有太真外禄山,二人最道能胡旋。”描述的便是天宝三年胡风正劲的情况。

而这几年景教也正趁势加紧活动,其势力已浸染到盛唐皇权的各个层面。景教碑记载:“玄宗至道皇帝,令宁国等五王亲临福宇建立坛场。法栋暂桡而更崇,道石时倾而复正。”这五王皆为玄宗手足,《旧唐书》详细描述了五人分院同居,宅第相望,且环于宫侧。“玄宗于兴庆宫西南置楼,西面题曰花萼相辉之楼,南面题曰勤政务本之楼。玄宗时登楼,闻诸王音乐之声,咸召登楼同榻宴谑,或便幸其第,赐金分帛,厚其欢赏。诸王每日于侧门朝见,归宅之后,即奏乐。纵饮,击球斗鸡,或近郊从禽,或别墅追赏,不绝于岁月矣。游践之所,中使相望,以为天子友悌,近古无比,故人无间然。”宁国王正是睿宗的长子李宪,“二十八年冬,宪寝疾,上令中使送医药及珍膳,相望于路,僧崇一疗宪稍瘳,上大悦,特赐绯袍鱼袋,以赏异崇一”。据考证,僧崇一即为景教僧,可见景教与五王来往之密切,而五王尝与玄宗共享声色犬马,也可助景教在御前得势。

四、挑起争端

如前所述,随着代表着波斯、拂秣等国利益的景教与大唐皇权交往的日益深入,看似偶然爆发的怛逻斯之战其必然性已经渐显,其实质是对玄宗旨意的贯彻。

玄宗对大食的不满积怨已久,从大食对玄宗的第一次朝觐已现端倪:“开元初,(大食)遣使来朝,进马及宝钿带等方物。其使谒见,唯平立不拜,宪司欲纠之,中书令张说奏曰:‘大食殊俗,慕义远来,不可置罪。上特许之。寻又遣使朝献,自云在本国惟拜天神,虽见王亦无致拜之法,所司屡诘责之,其使遂请依汉法致拜。”大食来朝屡次不按大唐的礼数向玄宗行礼,虽有张说求情免于治罪来使,但玄宗的不悦可以想见。史书中“大食”这一称谓都是来自波斯语,可知唐人对大食的见解多出自信奉景、祆的波斯人之口,书中笔触也对大食多有微词,加之景教中人在御前的多次进言,当朝者对大食的态度可见一斑。

大食与大唐边境小国多次上表,力陈大食的觊觎之心直接损害了大唐在安西一带的利益,则是玄宗决心除去大食的最重要原因。开元年间,玄宗册立了乌长国王、骨咄国王、俱位国王,“三国在安西之西,与大食邻境。大食煽诱为虐,俱守节不从,潜布款诚于朝廷。帝深嘉之”。此举表明玄宗已对大食诱三国叛唐有所警觉,册封之举实是为对抗大食。而后康、安、吐火罗、石等国皆曾上表请大唐出兵大食,而这些昭武九国中多有景教信徒。其中安国王笃萨波表中所言具有代表性:“自有安国已来,臣种族相继作王不绝,并军兵等并赤心奉国。从此年来,被大食贼每年侵扰,国土不宁。伏乞天恩慈泽,救臣苦难,仍请敕下突厥施,令救臣等,臣即统领本国兵马,计会翻破大食。伏乞天恩,依臣所请。”值得注意的是,表中陈列了其进贡给玄宗的物品,是波斯骏马和拂秣氍毹,可见安国与这两国多有往来,甚至就是在这两国势力的鼓动之下上表陈情的,而与这三国都密切相关的景教不可能超然世外,必定奔走其间穿针引线。

开元十五年,吐火罗叶护的上表中提到“天可汗(即玄宗)处分突厥施可汗云:‘西头事委你,即须发兵除却大食。”表明了玄宗对大食已起杀心,曾诏令突厥首领对抗大食。吐火罗是波斯残部的据点,又是拂秣的附庸,与景教自然渊源颇深。而“安西大都护府是唐朝支持波斯萨珊王朝余裔复国斗争,以遏制大食政策的具体执行机构”。时任安西节度使的高仙芝自然首当其冲。高仙芝本是高丽人,自幼随其父驻安西,对胡风民情了然于心,且少年得志,开元末年即被封为安西副都护、四镇都知兵马使。天宝六载,玄宗特诏高仙芝征讨吐蕃,大获全胜,被玄宗加封为鸿胪卿、四镇节度使,声威远播,“诸胡七十二国皆震慑降附”。当时吐蕃于西部诸国的情状与大食跟昭武九国很是相似,王维在当年为此役所作的《兵部起请露布文》中对此有生动的描述:“而犬戎小鬼,蜗角偷安,动摇远边,遮汉使之路;胁从小国,绝藩臣之礼。”可以说征吐蕃为随后与大食之战的一次预演,对大食有敲山震虎之功,也使被大食所扰的中亚诸国看到大唐破大食的实力及决心。

天宝八载,吐火罗国王以其邻国朅师扼小勃律至箇失蜜的商道之由,借机上表请求玄宗出兵,表中陈情道:“自高仙芝开勃律之后,更益兵二千人,勃律因之,朅师王与吐蕃乘此虚危将兵拟人,臣每忧思一破凶徒。若开得大勃律已东直至阗焉耆卧凉瓜肃已来吐蕃更不敢停住,望安西兵马来载五月到小勃律,六月到大勃律,伏乞天恩允臣所奏,若不成请斩臣为七段。”吐火罗正是假借请兵征讨朅师国实际上却是企图包抄大食,从地理上看筒失蜜处于现在克什米尔南段吉德特拉尔(chi-tral)一带,朅师应在巴基斯坦北境,对当时的大食处合围之势。“项庄舞剑意在沛公”,玄宗自然明了,但出兵一来有经济利益可图,二来以景教为先遣的波斯、拂菻势力采取的攻心之战已见成效,玄宗自然应许,高仙芝也就心领神会地开始图取大食。

此时正值大食内乱,阿拔斯王朝取代倭马亚王朝,《旧唐书》记载为“末换以前谓白衣大食,自阿蒲罗跋后改为黑衣大食”。说明大唐对此了如指掌。高仙芝抓住了这一战机,天宝九年,诱降石国国王,翌年取道长驱直入,杀到怛逻斯与大食正面相遇。只可惜玄宗轻杀了石国国王,高仙芝又贪图石国的财力,大肆掠夺,引起了石国人的激愤,石国王子奔走于昭武诸国,联合亲善大食的力量,使唐军腹背受敌,以致惨败。此后大唐不敢再轻犯大食,并且放松了对西域诸国的把控,随后安史之乱爆发,唐王朝不得已向大食借兵,更使拂菻看清了大唐国力上的疲势不再来朝,波斯残部与中国的景教徒也将视角转向了与大食的经贸往来,重构了丝绸之路的商业、文化生态。

综上所述,景教自波斯传人中国,始终奔走于大唐皇权与波斯故旧之间传教,拂菻诸国也多有借景教之力笼络大唐,以打击大食的举动。至玄宗朝景教成功获得了皇权的认同,成为了引起大唐与大食在怛逻斯一战的一个因素。大唐与大食这一次角力,既是各国利益的纷争,又是中华文明与以基督教文明、伊斯蘭文明为主的西方文明的深度碰撞与融合,自此商贸上中国通往拂菻的丝绸之路被大食阻断,而文化上大唐的文明被战俘带到了大食,伊斯兰教也开始在唐传播,景教则因失去了故国的支持与大唐皇权的联系渐疏,由盛转衰,至武宗灭佛时暂时消歇于中原。

(本文在写作中得到南开大学历史学院陈志强教授、清华大学人文学院历史系张绪山教授的指教,谨此感谢。)

【责任编辑:杨莲霞】

[摘要]怛逻斯战役是大唐最远的一次征伐,也是大唐唯一一次与阿拉伯国家的正面交战,惜以大败收场,是大唐外交史上的重要节点,影响极为深远。作为推动大唐出兵征讨大食的一支宗教力量,景教与此战役的关系却被史家忽视。本文采用文本细读、文史互证的方法对来自波斯、拂菻以及昭武九国的景教势力,通过攀附皇权取悦玄宗等一系列活动加以剖析,从而对怛逻斯一役背后的历史脉动有个更贴切的认知。

[关键词]景教,怛逻斯战役,玄宗,波斯,拂菻

[中图分类号]K1[文献标识码]A[文章编号10457—6241(2017)14—0052—06

天宝十年(751年),玄宗当政的大唐王朝与阿拉伯人建立的大食帝国,为争夺昭武九国中石国的利益,在怛逻斯发生了一起遭遇战,史称怛逻斯战役。自史学家白寿彝先生发表了《从怛逻斯战役说到伊斯兰教之最早的华文记录》起,国内对怛逻斯战役的研究硕果颇多。然多是从中国与大食、昭武九国的政治、经济关系着眼,而忽略了当时大唐的外交局势,即覆灭的波斯残部和被大食所扰的拂秣对大唐出兵大食的促成有着重要影响。而景教在玄宗朝已成为了成功立足李唐皇室,并联结波斯、拂秣在唐活动势力的一支宗教力量。本文通过梳理历史文献、细读景教经典及与相关史料等方法,搜寻景教在大唐,特别是在玄宗朝的活动轨迹,以图还原波斯与拂菻等国如何借助景教势力挑起大唐对大食的不满,从而引起怛逻斯一役的历史局面。

一、缘起波斯

景教即基督教的聂斯脱利派(Nestorianism),因其创立者君士坦丁堡教区牧首聂斯脱利主张耶稣神人二性论,且不谙纷繁复杂的政治与教会权力的斗争,在431年以弗所公会议上被基督教公会斥为异端后,被革职流放,客死他乡。聂斯脱利的追随者将传教重心转至叙利亚、波斯、北非等地,特别是在451年卡尔西顿大会后,“叙利亚与叙利亚东部(波斯和阿拉伯)有相当比例的教会,不肯接受新的信仰宣言,并且脱离大公教会,另外组织他们自己独立的聂斯脱利教会”。聂斯脱利派在当时的尼西比斯总主教巴索马的扶持下,以尼西比斯学院为中心在波斯传教,因以巴索马为首的聂斯脱利派教徒采取攀附王权的策略,该教派在波斯取得了一定的发展,甚至一度成为了波斯教会的主导。

但好景不长,622年,穆罕默德带领阿拉伯人在麦地那建立大食,进而开始侵犯波斯等国。636年,大食占领波斯首都泰西封,波斯王权自此倾覆。在此期间,时任波斯主教长耶书亚二世受波斯王室之托积极奔走,“率领由数名主要主教组成的和平代表团前赴君士坦丁堡求和”。并派遣以阿罗本为首的传教团,东赴长安,面圣传教。景教在唐的活动也一直与波斯的外交相呼应。在太宗下旨特令景教僧人传教的同年,波斯也曾遣使来唐朝贡:“贞观十二年,(波斯)遣使者没似半朝贡。又献活褥蛇,状类鼠,色正青,长九寸,能捕穴鼠。”波斯这一外交活动无疑对景教确立、巩固其在唐的地位起到了关键作用。

但是大唐对波斯朝贡的回应却仅止于礼尚往来,对其最根本的目的——出兵大食婉言相拒。这可以從阿拉伯史家塔伯里记述的太宗答复中得到证明:“国王们之间互相帮助是对的;但我从你们的使者那里已了解到这些阿拉伯人是些什么样的人,以及他们的习惯、他们的宗教及其首领们的品格。其人拥有如此之信仰、如此之首领,将无往而不胜。所以,尔等好自为之,争取他们的宽宥吧!”波斯没能等到大唐的援手,但亡国后出逃的波斯王室贵族并没有放弃联唐的打算。然而对以波斯亡国太子卑路斯为首的波斯使节再三告难,太宗、高宗均是以赐厚礼、拜虚衔加以安抚了之。其时,景教在大唐刚刚立足,根基不稳,还不能充分发挥作用,加之李唐王朝早期奉行无为而治、韬光养晦的国策,外交上也相应地采取远交近攻的策略。

虽然联合大唐复国的计划毫无进展,但以卑路斯为首的波斯流亡王室与李唐贵胄的交往,不但使得自身在大唐的地位由“波斯都督府都督”“右武卫将军”,抬升至“波斯王”“左威卫将军”,更使得李唐接纳了众多波斯流民,才使“其国遂灭,部众犹存”,卑路斯更是借此为景教争取利益,《长安志》有载,波斯王卑路斯曾奏请高宗在长安再置波斯寺。《大秦景教流行中国碑颂并序》(后文简称“景教碑”)的记载印证了此事:“高宗大帝,克恭缵祖,润色真宗。而于诸州各置景寺,仍崇阿罗本为镇国大法主。法流十道,国富元休,寺满百城,家殷景福。”强不无夸耀之辞,但仍可见景教势力在高宗朝不断壮大,建寺传教,巩固了根基。

随着时移世易,根基渐深的景教信众却也面临着新的局势:一方面要面对佛道两教势力的挑衅,另一方面也要在流亡到中土的祆教、摩尼教信众的夹缝中扩大自己的影响。而波斯亡国的消息渐被唐人所知,波斯故国余党的实力渐渐削弱,特别是在卑路斯病逝于长安后,渐晓唐音的景教教士开始其固本求源之道,并由此走上了联唐外交舞台的中心。

二、联合拂菻

景教教堂由波斯胡寺更名为大秦寺一事,是景教在华传播史上的重大转折点,既标志着其身份被以玄宗为首的大唐皇权了解与认同,也标志着支持景教的外国势力的基点由已灭亡的波斯转向了正与大食胶着抗衡的拂秣。

改波斯寺为大秦寺诏见载于《册府元龟》《通典》及《唐会要》。其中,《册府元龟》与《唐会要》记录颁诏时间为“天宝四载九月诏”,《通典》记为“天宝四年七月”。因《通典》为唐代典籍,其他两种为宋代著录,故从《通典》,内容如下:

至天宝四年七月,敕:“波斯经教出自大秦,传习而来,久行中国。爰初建寺,因以为名,将欲示人,必修其本。其两京波斯寺宜改为大秦寺。天下诸州郡有者,亦宜准此。”

诏书中并未见“景教”称谓,而以“波斯经教”指代。“波斯”为地名,“经教”实为教名。此说在太宗准予阿罗本传教的诏书中可得到印证,曰:“波斯僧阿罗本,远将经教,来献上京。”诏书不仅指出了阿罗本来自波斯,而且指明了其所传宗教为“经教”。由此,“景教”实为“经教”谐音,至于为何用“景”字,众多学者进行了论证,多与“光明”之义有关。景教内部经卷中以“景教”自称也甚晚,贞观年间所译的《一神论》和《序听迷诗所经》并无一处“景教”字眼,其后有确切纪年的景教文献即为《大秦景教流行中国碑颂并序》,即便是被斥为伪经的“小岛文书”也是宣称作于玄宗年间,教内外均无更早的记录存留。而辑录在西明寺僧圆照的《贞元新定释教目录》中的一段景净协助般若译经的佚事也可佐证,圆照在文中两次以大秦寺指代景教,呵见即使在景净执掌景教时期,景教之名还仅为教会内部的称谓,不为教众以外熟知,而“大秦”与景教之密切关系却已被唐人广泛认同。

那么大秦寺中的“大秦”又所指何处?关于“大秦”所指,景教碑有一段描述:“案西域图记及汉魏史策,大秦国南统珊瑚之海,北极众宝之山,西望仙境花林,东接长风弱水,其土出火姥布、返魂香、明月珠、夜光璧,俗无寇盗,人有乐康,法非景不行,主非德不立,土宇广阔,文物昌明。”碑文明确道出“大秦”之名是“案西域图记及汉魏史策”。对比“景教碑”中所描述的“大秦”风俗地貌与《后汉书》所载,会发现两者十分相契:“大秦国,一名犁鞬,以在海西,亦云海西国。地方数千里,有四百余城。小国役属者数十。以石为城郭。列置邮亭,皆垩之。有松柏诸木百草。人俗力田作,多种树蚕桑。皆髡头而衣文绣,乘辎耕白盖小车,出入击鼓,建旌旗幡帜。”其物产描写“土多金银奇宝,有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅珄、朱丹、青碧。刺金缕绣,织成金缕厨、杂色绫。作黄金涂、火浣市。又有细布,或言水羊毳,野蚕茧所作也。合会诸香,煎其汁以为苏合。”也与“景教碑”中提到的“火浣布,返魂香,月明珠,夜光璧”相合。至北齐魏收所撰的《魏书》,其中的记载就更加接近现实中的古罗马了:“大秦国,一名黎轩,都安都城。从条支西渡海曲一万里,去代三万九千四百里。其海傍出,犹渤海也,而东西与渤海相望,盖自然之理。地方六千里,居两海之间。”

碑中所提到的另一典籍《西域图记》已不存世,但在唐代成书的《隋书》中存有残篇,其中并没有提到大秦,代之的是拂菻。在新、旧唐书中也都指明拂菻即大秦。在怛逻斯一役后被大食俘虏的杜环在其所撰《经行记》中也提到“亲闻大食人谓大秦在苫国西”,苫国即叙利亚的古名,地理位置与当时的拜占庭帝国相吻合。自耶书亚带使团出使拜占庭帝国以来,说服了东罗马皇帝接受波斯教会为正统,并与他们建立了聯系,使得聂斯脱利派与拜占庭皇权不再尖锐地对立;而在高宗朝也有景教中人、波斯国大酋长阿罗憾出使拂菻的记载,以上迹象表明彼时景教与拂菻的关系已日趋密切。随着寄居吐火罗的波斯残部势力日渐衰微的事实在大唐尽人皆知,景教亟须一个强大的故国在传教时以正本溯源,当时国力强盛的拂秣正是首选。

那么,既然大秦即是当时的拂秣,景教寺为何要更名为大秦寺呢?这与景教这个流落唐都的基督教群体渐趋复杂不无关联,当时的景教未必只有聂斯脱利一派,极可能与其他来华的基督教派,以及改信基督的原祆教、摩尼教徒相联合。这些景教僧人仍然是以波斯、叙利亚人为主,若改称“拂秣寺”无异于数典忘祖,而在中国古籍中所描述的以大秦为名的罗马古国一来富庶康乐,二来正是基督所有教派的起源地,正好契合了当时景教的需要。

玄宗颁布了准许景教寺更名为大秦寺的诏书,说明玄宗已了解其教义,认同其身份,这中间必然要经过景教与大唐皇权的多方接触,这些活动客观上对推动景教的外交使命的达成起到了关键作用。

三、攀附玄宗

武德年间西突厥来请婚时,权臣封德彝曾言:“当今之务,莫若远交而近攻……待之数年后,中国盛全,徐思其宜。”不料一语成谶,当时“远交近攻”的外交政策符合国力尚未恢复的初唐时期主政者崇尚韬光养晦、无为而治的心态,而玄宗登基后,政治昌明,经济富庶,文化多元,大唐国力达到鼎盛。玄宗的心态也渐与前朝不同,对外政策变得更加开放包容,军事上也更加有恃无恐,离强合弱之姿尽显。而此时以大德僧罗含、及烈为首的景教势力,一方面联合波斯残部与拂菻王室向大唐加紧进行正面的外交朝贡,另一方面在文化交流上投玄宗之所好,侧面向李唐权贵甚至学士武将渗透其思想主张,最终导致了大唐与大食兵戎相见的结局。

景教与拂菻、波斯两国的遣唐活动交集的轨迹可以通过下列表格一窥端倪。

而波斯、拂菻的多次出使大唐都与大食的扩张侵略息息相关:

通过表1与表2对照可知,拂菻与大唐的交往具是穿插在其与大食的交战之间,且自开元起始有大德僧来朝,也就是说来自拜占庭的基督教徒是在玄宗朝开始与中国的景教密切往来共同担负外交使命的。对此,景教碑有明确记载,天宝三载大秦国即拂菻国有僧估和来朝,玄宗诏景教僧罗含、普论等17人与估和在兴庆宫修功德。这证明了中国景教确曾与来自拂菻的基督教徒有互动联系,且其言论主张已上达天听,被玄宗听取接纳。并且“天题寺膀,额戴龙书”,对景教的“宠赉比南山峻极,沛泽与东海齐深”。与此同时,波斯残部虽已式微,但对唐交往还依然活跃。据《册府元龟》记载:“开元二十年,八月庚戌,波斯王遣首领潘那蜜,与大德僧及烈来朝。(玄宗)授首领为果毅,赐僧紫袈裟一副,及帛五十匹,放还蕃。”

拂秣、波斯频繁朝贡投玄宗之所好,不仅贡献奇谲稀有之物,还进行文化输出,以舞乐渐染玄宗视听,养其好胡猎奇之心。开元二年,景教波斯僧及烈等协助市舶使右卫威中郎将周庆立,广造奇器异巧以进贡给玄宗。被柳泽上书劝谏,认为“(周)庆立雕制诡物,造作奇器,用浮巧为珍玩,以谲怪为异宝,乃治国之巨蠹,明王所宜严罚者也。昔露台无费,明君不忍;象箸非大,忠臣愤叹。庆立求媚圣意,摇荡上心。陛下信而使之乎,是宣淫于天下;庆立矫而为之乎,是禁典之所无赦。陛下新即位,固宜昭宣菲薄,广示节俭,岂可以怪好示四方哉!”率宗虽纳谏,但柳泽有一言甚中要害:“‘不见可欲,使心不乱,是知见可欲而心必乱矣。”到了天宝之初,面对大唐物阜民丰,玄宗奢欲渐增,猎奇心理尤盛,对奇巧物品、胡风文化愈发迷恋。所谓“上有所好,下必甚焉”,白居易在《胡旋女》一诗中写道:“天宝季年时欲变,臣妾人人学圆转。中有太真外禄山,二人最道能胡旋。”描述的便是天宝三年胡风正劲的情况。

而这几年景教也正趁势加紧活动,其势力已浸染到盛唐皇权的各个层面。景教碑记载:“玄宗至道皇帝,令宁国等五王亲临福宇建立坛场。法栋暂桡而更崇,道石时倾而复正。”这五王皆为玄宗手足,《旧唐书》详细描述了五人分院同居,宅第相望,且环于宫侧。“玄宗于兴庆宫西南置楼,西面题曰花萼相辉之楼,南面题曰勤政务本之楼。玄宗时登楼,闻诸王音乐之声,咸召登楼同榻宴谑,或便幸其第,赐金分帛,厚其欢赏。诸王每日于侧门朝见,归宅之后,即奏乐。纵饮,击球斗鸡,或近郊从禽,或别墅追赏,不绝于岁月矣。游践之所,中使相望,以为天子友悌,近古无比,故人无间然。”宁国王正是睿宗的长子李宪,“二十八年冬,宪寝疾,上令中使送医药及珍膳,相望于路,僧崇一疗宪稍瘳,上大悦,特赐绯袍鱼袋,以赏异崇一”。据考证,僧崇一即为景教僧,可见景教与五王来往之密切,而五王尝与玄宗共享声色犬马,也可助景教在御前得势。

四、挑起争端

如前所述,随着代表着波斯、拂秣等国利益的景教与大唐皇权交往的日益深入,看似偶然爆发的怛逻斯之战其必然性已经渐显,其实质是对玄宗旨意的贯彻。

玄宗对大食的不满积怨已久,从大食对玄宗的第一次朝觐已现端倪:“开元初,(大食)遣使来朝,进马及宝钿带等方物。其使谒见,唯平立不拜,宪司欲纠之,中书令张说奏曰:‘大食殊俗,慕义远来,不可置罪。上特许之。寻又遣使朝献,自云在本国惟拜天神,虽见王亦无致拜之法,所司屡诘责之,其使遂请依汉法致拜。”大食来朝屡次不按大唐的礼数向玄宗行礼,虽有张说求情免于治罪来使,但玄宗的不悦可以想见。史书中“大食”这一称谓都是来自波斯语,可知唐人对大食的见解多出自信奉景、祆的波斯人之口,书中笔触也对大食多有微词,加之景教中人在御前的多次进言,当朝者对大食的态度可见一斑。

大食与大唐边境小国多次上表,力陈大食的觊觎之心直接损害了大唐在安西一带的利益,则是玄宗决心除去大食的最重要原因。开元年间,玄宗册立了乌长国王、骨咄国王、俱位国王,“三国在安西之西,与大食邻境。大食煽诱为虐,俱守节不从,潜布款诚于朝廷。帝深嘉之”。此举表明玄宗已对大食诱三国叛唐有所警觉,册封之举实是为对抗大食。而后康、安、吐火罗、石等国皆曾上表请大唐出兵大食,而这些昭武九国中多有景教信徒。其中安国王笃萨波表中所言具有代表性:“自有安国已来,臣种族相继作王不绝,并军兵等并赤心奉国。从此年来,被大食贼每年侵扰,国土不宁。伏乞天恩慈泽,救臣苦难,仍请敕下突厥施,令救臣等,臣即统领本国兵马,计会翻破大食。伏乞天恩,依臣所请。”值得注意的是,表中陈列了其进贡给玄宗的物品,是波斯骏马和拂秣氍毹,可见安国与这两国多有往来,甚至就是在这两国势力的鼓动之下上表陈情的,而与这三国都密切相关的景教不可能超然世外,必定奔走其间穿针引线。

开元十五年,吐火罗叶护的上表中提到“天可汗(即玄宗)处分突厥施可汗云:‘西头事委你,即须发兵除却大食。”表明了玄宗对大食已起杀心,曾诏令突厥首领对抗大食。吐火罗是波斯残部的据点,又是拂秣的附庸,与景教自然渊源颇深。而“安西大都护府是唐朝支持波斯萨珊王朝余裔复国斗争,以遏制大食政策的具体执行机构”。时任安西节度使的高仙芝自然首当其冲。高仙芝本是高丽人,自幼随其父驻安西,对胡风民情了然于心,且少年得志,开元末年即被封为安西副都护、四镇都知兵马使。天宝六载,玄宗特诏高仙芝征讨吐蕃,大获全胜,被玄宗加封为鸿胪卿、四镇节度使,声威远播,“诸胡七十二国皆震慑降附”。当时吐蕃于西部诸国的情状与大食跟昭武九国很是相似,王维在当年为此役所作的《兵部起请露布文》中对此有生动的描述:“而犬戎小鬼,蜗角偷安,动摇远边,遮汉使之路;胁从小国,绝藩臣之礼。”可以说征吐蕃为随后与大食之战的一次预演,对大食有敲山震虎之功,也使被大食所扰的中亚诸国看到大唐破大食的实力及决心。

天宝八载,吐火罗国王以其邻国朅师扼小勃律至箇失蜜的商道之由,借机上表请求玄宗出兵,表中陈情道:“自高仙芝开勃律之后,更益兵二千人,勃律因之,朅师王与吐蕃乘此虚危将兵拟人,臣每忧思一破凶徒。若开得大勃律已东直至阗焉耆卧凉瓜肃已来吐蕃更不敢停住,望安西兵马来载五月到小勃律,六月到大勃律,伏乞天恩允臣所奏,若不成请斩臣为七段。”吐火罗正是假借请兵征讨朅师国实际上却是企图包抄大食,从地理上看筒失蜜处于现在克什米尔南段吉德特拉尔(chi-tral)一带,朅师应在巴基斯坦北境,对当时的大食处合围之势。“项庄舞剑意在沛公”,玄宗自然明了,但出兵一来有经济利益可图,二来以景教为先遣的波斯、拂菻势力采取的攻心之战已见成效,玄宗自然应许,高仙芝也就心领神会地开始图取大食。

此时正值大食内乱,阿拔斯王朝取代倭马亚王朝,《旧唐书》记载为“末换以前谓白衣大食,自阿蒲罗跋后改为黑衣大食”。说明大唐对此了如指掌。高仙芝抓住了这一战机,天宝九年,诱降石国国王,翌年取道长驱直入,杀到怛逻斯与大食正面相遇。只可惜玄宗轻杀了石国国王,高仙芝又贪图石国的财力,大肆掠夺,引起了石国人的激愤,石国王子奔走于昭武诸国,联合亲善大食的力量,使唐军腹背受敌,以致惨败。此后大唐不敢再轻犯大食,并且放松了对西域诸国的把控,随后安史之乱爆发,唐王朝不得已向大食借兵,更使拂菻看清了大唐国力上的疲势不再来朝,波斯残部与中国的景教徒也将视角转向了与大食的经贸往来,重构了丝绸之路的商业、文化生态。

综上所述,景教自波斯传人中国,始终奔走于大唐皇权与波斯故旧之间传教,拂菻诸国也多有借景教之力笼络大唐,以打击大食的举动。至玄宗朝景教成功获得了皇权的认同,成为了引起大唐与大食在怛逻斯一战的一个因素。大唐与大食这一次角力,既是各国利益的纷争,又是中华文明与以基督教文明、伊斯蘭文明为主的西方文明的深度碰撞与融合,自此商贸上中国通往拂菻的丝绸之路被大食阻断,而文化上大唐的文明被战俘带到了大食,伊斯兰教也开始在唐传播,景教则因失去了故国的支持与大唐皇权的联系渐疏,由盛转衰,至武宗灭佛时暂时消歇于中原。

(本文在写作中得到南开大学历史学院陈志强教授、清华大学人文学院历史系张绪山教授的指教,谨此感谢。)

【责任编辑:杨莲霞】