李学孺

摘 要:通过阐述非物质文化遗产数字化保护的原理,提出了统筹规划、循序渐进,注重合法性、规范性,以原真生态及质量为本,资源共建共享的非物质文化遗产保护原则。并从供给模式、征集渠道、供给保障等方面分析了以非物质文化数字资源的供给策略。最后探讨了非遗数字资源推广的传播过程以及新媒体环境下的推广途径。

关键词:非物质文化;数字资源;供给;推广

中图分类号:G127? ? ? 文献标志码:A? ? ? 文章编号:1673-291X(2020)26-0032-03

引言

非物质文化遗产(以下简称“非遺”)资源作为公共文化资源的重要组成部分,是人类文明的结晶和社会文化的“基因”。在计算机网络、虚拟现实技术及“三网融合”广泛渗透于社会各领域的今天,通过数字化方式全面介入非遗资源的采集、整理、传播、服务等领域,已成为国内外非遗保护的重要措施和有效途径。在此背景下,考量我国非遗资源的采集、传承共享等仍有很大发展空间。比如,非遗资源的采集途径不够丰富,未能充分调动民众参与、共建共享的积极性;记录手段有待提高,“虚”、“实”结合的记录方法有待进一步挖掘和运用;新媒体环境下非遗资源的传播等等方面均有很多可探讨的空间。本研究从非遗数字化保护原理、原则,新技术及新媒体环境下对非遗资源供给及推广途径等方面进行探讨。

一、非物质文化遗产数字化保护原理

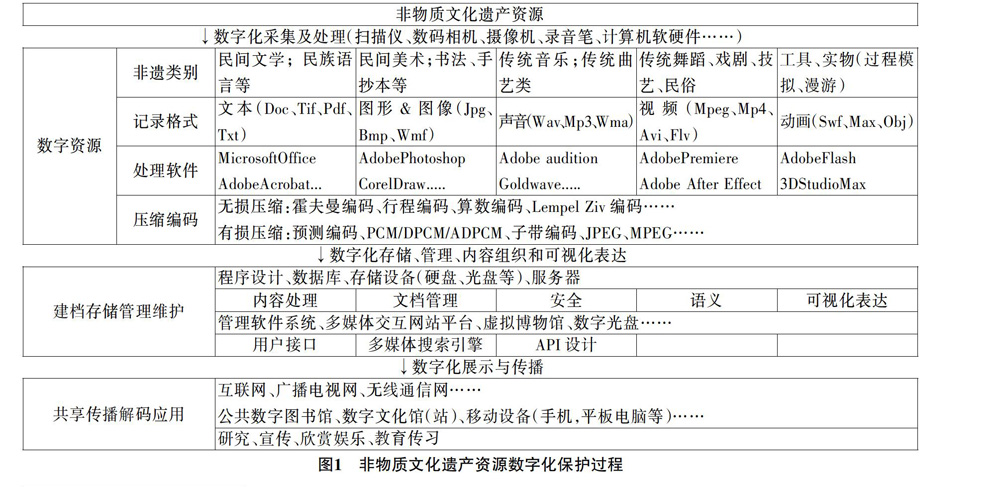

非遗数字化保护就是采用数字采集、数字储存、数字处理、数字展示、数字传播等技术,将非物质文化遗产转换、再现、复原成可共享、可再生的数字形态,并以新的视角加以解读,以新的方式加以保存,以新的需求加以利用[1]。非遗数字化保护具有安全长久、无损耗、交流传播范围广、真实直观再现原始面貌、修复创造再生产等优势。其过程如图1所示:

二、非物质文化遗产数字化保护的原则

1.统筹规划、循序渐进。非物质文化遗产资源数字化建设及保护是一项长期、艰巨的系统工程,也是一项技术性很强的工作,需要相关行政部门联系实际统筹规划、循序渐进。总体而言,要有明确的数字化建设的组织保证及健全的管理制度,要有实施数字化采集及管理传播的技术条件(扫描仪、数码相机、摄像机、网络设施、多媒体计算机及外围设备等)及物质保证,要有数字化建设的技术人才及非物质文化遗产研究领域的指导专家,要制定严谨可实施的方案等。

2.合法性。所谓非遗数字化保护的合法性有两层内涵,一是指用数字化技术保护非遗符合非遗的自然规律,即合自然法则;二是指用数字化技术保护非遗符合联合国教科文组织提出的《保护非物质文化遗产公约》的合约精神,即合社会法则[2]。为了非遗保护中有法可依,中华人民共和国于2011年制定并实施了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,作为非物质文化遗产数字化保护中应依据的法律准则,要求非遗保护中要“注重真实性、整体性和传承性,……尊重其形式和内涵,尊重知识产权,禁止以歪曲、贬损等方式使用非物质文化遗产”[3]。

3.规范性。非遗资源的数字化采集、编码、存储、管理等必须依据相关的标准体系,主要涉及数据采集技术规范、分类体系、元数据编制体系、资源管理保存标准等。现阶段,我国有关非遗数字化保护工作的标准有:《术语和图符》、《数字资源信息分类与编码》、《数字资源核心元数据》3个基础标准;《普查信息数字化采集》、《采集方案编写规范》、《数字资源采集实施规范》、《数字资源著录规则》4个业务标准《非物质文化遗产数字化管理专业采集规范》以及“传统美术、传统戏剧、传统技艺等十大门类非物质文化遗产数字化保护标准”等[4]。在严格遵循以上规范的基础上,还要借鉴国际通行的编码方法,考虑非遗资源的存储格式,压缩算法,检索方法、网络协议等。

4.注重原真生态及质量为本。非物质文化遗产的原真性保护可以使其所蕴涵的审美价值、历史价值和精神内涵等精髓得以体现及发扬。因此,在对非物质文化遗产数字化保护过程中,要尽可能保存其本来的、“真实”面貌,能逼真再现非遗的特点、过程。这就需要在非遗数字化保护过程中选择易于“真实”再现非遗面貌的数字化记录手段和记录格式,把好视像、声音、动画等记录格式的质量关,在不影响存储空间及网络传输速度的前提下尽可能采用无损数据压缩方式;要对非遗数字化修复、过程模拟等还原出真实、形象逼真的场景。

5.资源共建共享。非遗数字化资源建设必须发挥全民共同参与,在政府、文化部门等组织机构领导下,各地区积极协作共建。建设成果要提交相关部门统一审核、存档、整合、传播和使用,以实现非遗资源的全民共享。

三、非物质文化遗产数字资源的供给途径

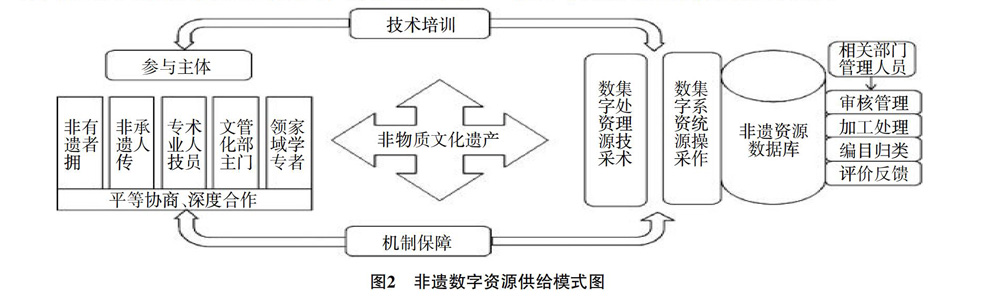

非物质文化遗产从普查、立项申报到确定为保护项目所需的工作量大、时间跨度长,需要全民共同参与。经确定为保护项目以后,相关资源的数字化收集、数字化转换以及数字资源入库等工作也需要多方主体共同参与。其中,非遗拥有者、非遗传承人、专业技术人员、文化主管部门以及领域专家学者等是非遗数字资源供给的参与主体,专业技术人员和领域专家学者分别提供技术和理论指导,文化主管部门则带领、协调、组织开展非遗数字资源采集工作,构建机制并提供保障。非遗数字资源供给模式如图2所示。

为了保证数字化资源质量,相关文化主管部门应引导大众认识非遗资源的当代价值,加强数字资源采集处理技术以及数字资源采集系统的操作指导和培训;对数字化后的非遗资源,相关部门管理人员应采取由近及远、逐层审核,对有价值的非遗资源进行筛选,必要时还需进行二次加工处理、重新编目归类、重新采集等;对贡献者提供的数字资源需进行评价反馈,予以表彰。此外,为了引导、鼓励相关人员积极参与到非遗资源的采集贡献中,各级政府还应为非遗资源数字化采集工作建立相应的人力、物力、财力等政策支持。

具体而言,非物质文化数字资源的供给来源主要有传承人或传承群体提供、当地民众积极参与建设、非遗研究、保护机构统筹采集等。

传承人或传承群体提供。非遗数字资源的主要来源为非遗传承人或传承群体,传承人或群体对非遗项目、非遗数字化保护的认识及深度参与是非遗资源能否顺利供给的关键。然而,现实生活中传承人或群体往往所具有的科学知识和计算机技术水平有限,加之非遗传承群体的收入、生活现状以及行业自尊等因素都会影响其参与的积极性,所以相关部门应采取措施建立机制保障,定期组织传承人或传承群体参加学习培训,提高传承人的技术能力、审美境界、创意设计等素质。同时,给予他们更多的帮助和指导,提高传承人或群体的生活水平、行业自尊、科学知识和数字化技术水平,促使他们能将数字技术与日常生活相结合,使数字化技术融入地方社会文化体系,成为当地的大众文化、数字化娱乐方式和生活方式。

当地民众积极参与建设。非遗的区域特征及地方色彩决定了当地民众在非遗数字资源供给方面的重要地位所以必须鼓励和支持民众积极参与到非遗资源的数字化采集工作中,使大多数人获得使用数字化设备的知识与技能,对非遗资源提供者采取鼓励措施,如经审核确认要给予一定的物质和荣誉奖励。

非遗研究、保护机构统筹采集。非遗研究、保护机构作为非遗数字化保护工作的组织实施单位,也是统筹联系专家、组建技术团队、组织传承群体、制定并落实相关制度等工作的关键部门,应充分抓住重要节庆、展演期间组建团队成系统、成专题、成系列地创作、录制民间民俗等非遗资源。

具体实施过程中要建立健全的组织管理机构及专业队伍,配备专业的数字化采集设备。(1)要有健全的市、县、区,乃至乡镇的由近及远、双向互动的层级式资源采集管理站点及负责人。市级站点负责协调并承担全市非遗数字资源统筹建设、整体规划和采集管理系统建设管理等工作,县级及以下站点主要承担县级区域非遗资源数字化建设,同时协助市级站点审核、整合及管理非遗数字资源。(2)各级组织要有健全的专业技术队伍,并配套专业的数字化采集设备,相关人员应明确技术责任和实施规范,在实施数字化非遗资源采集时要有详实的计划、提纲、记录、总结以及相关资料等。

构建功能完善的非遗数字资源采集管理系统。数字资源采集管理系统作为非遗数字资源的载体,要遵循标准和规范构建,其操作上应简单易用,功能上应完善实用,应能提供多种格式的资源上传管理、逐层管理审核、编目、共享、推广和高效率检索等服务,还要具有灵活的可扩展性、开放性和安全性。此外,资源采集管理系统的构建应基于当前计算机发展的新理念和新技术,使得资源的供给可通过多条路径与采集系统相连。比如,通过云计算技术,将管理系统的数据处理和运算分布在大量的分布式计算机上,突破本地计算机或远程服务器管理的局限,使得非遗资源可随时随地上传到云端的计算机主机。为了便于市、县等各级站点的管理和系统的快速访问,还应健全网络基础设施,提供多条路径与云端主机相连。

四、非物质文化遗产数字资源的推广策略

非物质文化遗产的传播和传承是非遗资源得以延续和发展的关键,如何将非遗资源进行有效的推广传播具有重要意义。根据信息学者香农、韦弗所提出的信息传播过程双向互动模式,即“信源—编码—信道—译码—信宿—反馈”等环节,非遗数字资源的传播过程则是由传者(非遗保护相关政府文化部门、非遗传承人或传承群体等)把要传递的非遗资源经过数字化编码后通过传播媒体(网络、数字广播、数字电视、数字移动设备等)向大众传递信息,大众接收经过译码的信息并作出一定的反馈,传者再根据反馈情况作出调整或再次传递的过程。

在非遗传播推广过程中,要充分发挥人类自身传播作用。首先,充分发挥传承主体的作用,培育传承人及群体勇于担当非遗资源传播的责任,鼓励传承群体举办传习活动、演出交流。其次,非遗研究、保护机构承担着非遗资源推广传播的重要责任,这些机构应多方协力,积极举办非遗资源展出、举办讲座、开展论坛等活动,促进非遗保护知识的普及、增强保护意识,数字资源的推广传播。此外,要充分发挥新闻媒体部门对非遗项目的专题采访、报道,激发广大人民群众学习和参与的热情;还要依托高校及地方数字图书馆、数字文化馆、数字博物馆等机构宣传推广,促进非遗数字资源的传播,为非物质文化遗产数字化保护营造良好的社会氛围。

从传播媒体应用方面,在移动互联网、微应用、三网融合等数字技术广泛应用并渗透于人们生活的今天,非遗数字资源的推广传播有了更多的手段和渠道。具体而言,可通过以下几点来开展非遗数字资源的推广。

第一,充分利用互联网、广播电视网、电信网等传播载体实现非遗资源的互联互通,如通过专题网站、电子报刊、电子杂志、微信公众号、微博订阅、腾讯QQ群、移动终端APP应用等数字软媒体来推广非遗数字资源,形成良好的分享传播机制。

第二,充分利用VCD、DVD光盘,CF卡、SD卡、MS卡、U盘等移动存储设备来存储和传播非遗数字资源。

第三,利用计算机软件技术开发交互式多媒体非遗数字资源展示系统,提供非遗数字资源的发布、主动推送和高效检索。

第四,智能手机作为一种重要的移动数字化传播媒体,具有传播速度快、受众范围广、时效性强、限制因素少、共享方便快捷等优点,通过手机短信、彩信以及APP端来推广非遗数字资源是一种重要和便捷的渠道。除了推广非遗数字资源外,还可在此基础上围绕资源延伸服务,比如,对于民族手工艺类非遗资源,除了宣传推广外,还可与在线商业应用联系起来,增加增值等服务。

结语

总之,受技术、理念等因素影响,非遗的数字化在我国起步相对较晚,其相关标准、应用研究等逐渐从探索向实践阶段过渡。与此同时,随着网络、数字媒体技术等不断发展,非遗数字资源的采集、存储、检索与传播具有广阔的发展及应用空间。与许多其他领域一样,基于网络的非遗数字资源,将越来越成为让非遗进入普通人关注视野的最佳途径,也将越来越成为非遗保存、保护与传承的主要信息源泉与实现途径[5]。

参考文献:

[1]? 王耀希.民族文化遗产数字化[M].北京:人民出版社,2009.

[2]? 宋俊华.关于非物质文化遗产数字化保护的几点思考[J].文化遗产,2015,(2).

[3]? 中华人民共和国主席令.中华人民共和国非物质文化遗产法(主席令第四十二号)[Z].2011-02-25.

[4]? 刘锡诚.对民间文学类非遗数字化采集的一些理解[J].2013年11月21日在中國非物质文化遗产数字化保护中心主办的“非遗“数字化保护培训班的讲稿,北京.

[5]? 杨红.非物质文化遗产数字化研究[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

- 浅谈3D打印技术在教育教学中的应用

- 创新思维与计算思维相结合模式下学生学习动机影响因素分析

- 职业院校计算机网络教学中存在问题及对策

- 5G时代下应用型本科院校教学方式的研究

- 智慧课堂视角下促进深度学习的教学设计

- C程序设计移动终端教学的设计与思考

- 植保无人机助推粤北山区“智慧农业”发展

- 基于蚁群算法的冷链物流运输路径优化——以F公司为例

- 电子商务中信息可视化应用现状分析

- 中小企业ERP应用实践与改进研究

- 基于计算机网络营销在电子商务中的应用探析

- 5G技术在军校的应用场景探究

- 基于非参数检验和ARIMA模型的芜湖市空气质量指数研究

- 工业控制领域中应用电子技术的可行性研究

- 智能消防紧急预备灯系统的设计应用

- 室内定位方法综述

- 基于背景差分的船舶运动检测

- 藏文词向量技术研究综述

- 5G在地震采集系统中的应用初探与展望

- 基于MATLAB GUI的过程控制平台设计

- 基于几何法的码垛机械臂逆向求解

- 区块链查询技术优化

- 虚拟机技术在实验服务器中的应用探析

- 航行通告中自然语言理解算法研究

- 教室灯光智能控制装置的设计

- 转动

- 转弯

- 轻

- 较少

- 辱骂

- 边

- 边缘

- 过去

- 过时

- 运转

- 近

- 进入

- 进步

- 远

- 违抗

- 连接

- 连续

- 迟到

- 迷惑

- 迷路

- 追赶

- 适应

- 逃跑

- 选举

- 选择

- 捆羊毛

- 捆龙

- 捉

- 捉

尾

尾 - 捉不了大虫

- 捉不住老鼠

- 捉不到虾米抓蝌蚪

- 捉个虱子放头上——没事找事

- 捉了个老鼠当成猫

- 捉人

- 捉住

- 捉住和尚要辫子

- 捉住强盗没棒打

- 捉住强盗没绳捆

- 捉住正在通奸的人

- 捉住菩萨,不怕金刚不服

- 捉住菩萨, 不怕金刚不服。

- 捉住贼不打——哪里有实话

- 捉假

- 捉兔子

- 捉冷眼

- 捉刀

- 捉刀人

- 捉刀代笔

- 捉到