储军?顾洁?华青

摘 要:概念是思维形式最基本的组成单位,开展有关“概念”的研究,将之正确运用到学习和生活中具有重要价值。笔者在文献分析的基础之上,以档案学有关“概念”的研究为例,从四个案例入手,深入探索其中所蕴含的逻辑学原理,把握运用和研究“概念”对于档案学和档案工作的意义,以期提高自身的思想水平,做到实事求是,更加辩证、科学地认识客观世界。

关键词:概念;档案学;逻辑学;档案

1 引语

逻辑学是研究思维规律的学问,而“概念”是思维形式最基本的组成单位,是反映对象本质属性的思维形式,是构成命题、推理的要素。概念的内涵和外延适用范围是确定的,而随着客观事物的变化和人们的认识不断深化,其概念的内涵和外延也是可以发生变化的,体现了确定性与灵活性的统一。所以,科学、理性的认识“概念”,用“概念”揭示事物的本质属性和特有属性,对于人们科学地认识世界,具有重要意义。

概念是一门学科或一套理论大厦的基石,概念不清乃至错乱不可避免地会导致认识偏差乃至理论探讨的荒谬化,甚至伪争论。档案学是一门研究档案工作及其发展规律的科学,档案事业则是国家科学文化事业的重要组成部分,对于铭记历史、服务社会具有重要作用。结合当前档案学研究的热点、重点话题可以发现,大部分新兴领域及学科基础理论的研究都是从有关“概念”的研究起步的,甚至有些领域从未停止过关于基础“概念”的辨析、商榷等等,这些事实都足以体现档案学虽然是以培养综合性应用型人才为主要教学目标的学科,但是也十分重视强化学科自身基础理论的建设与发展研究。基于此,笔者结合档案学领域关于“概念”的研究,探讨正确运用“概念”在学习、工作中的作用及意义,以期提高自身的理论水平和理性思维能力,既要做行动上的巨人,也要做思想上的巨人,为更好地投身档案工作和档案事业奠定扎实的理论基础。

2 文献综述

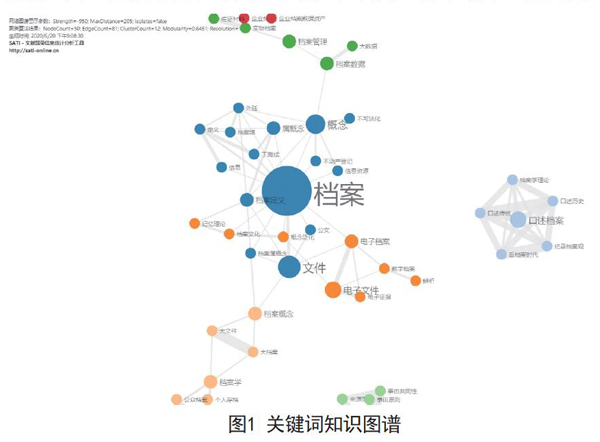

笔者以“档案学概念”、“档案概念”为主题词在中国知网进行检索,筛选研究时间新、研究话题热的代表性文献共66篇,并将之导出后借助SATI工具进行文献题录统计信息的可视化分析。从图1关键词知识图谱(已去除噪點)并结合文献检索的结果可见,当前档案界涉及“概念”的研究大致可以归结为三大主题:1)档案及档案工作的相关基础概念,如档案的概念辨析、档案概念的泛化现象、档案与文件、电子文件与电子档案等等;2)档案学基础理论的相关概念辨析,如来源原则、事由原则等等;3)以口述档案为主要代表的档案属性辨析及概念界定。在此基础上结合表1内容可知,在关键词Top32序列表中,相关关键词恰好印证了笔者上述归纳的三大主题,且从排名序列号和频次来看,相关研究之间的关联性较强,多为从宏观视角来审视档案学基础理论话语体系的建构、转型与批判性思考,这充分体现了在新兴技术不断发展的时代背景中,档案学在后保管时代的思想引领下不断探索着自身的出路和发展,特别是在当今数字人文、区块链、人工智能等技术与档案学研究和档案工作不断深入融合发展的趋势下,档案学和档案工作也在积极应对挑战,主动转型。由此可见,“概念”作为对象的本质属或特有属性的反映,人们始终没有忽略它,在更多的情况下而是选择将有关“概念”的研究作为开展学科转型研究与新兴事业研究的思想起源和理论起点,这符合人们认识世界和改造世界的客观规律。所以笔者认为,在学习和生活中正确认识、运用“概念”,对于我们大有裨益,在具体的档案学研究和档案事业中业已凸显其重要性和作用。

3 档案学语境下的案例分析

基于上述文献综述的结果,笔者结合具体文献内容及自身知识储备,选取4个较为典型的案例展开分析,并阐述其中所涉及的有关“概念”的知识,以期从具体的实例中认识到正确运用“概念”的价值、意义。

3.1 什么是“国家档案馆”?

笔者曾经在一篇题为《英国国家档案馆文化休闲服务研究与启示》的文章中接触到“南宁市国家档案馆”这一概念[1],便心生疑惑,为何在“国家档案馆”前面还要冠以地市名?在图书馆、博物馆领域就未曾有过这样的命名形式。随后,笔者在其网站上更是得知“2012年8月,南宁市档案馆依法更名为‘南宁市国家档案馆”,这更加激起了笔者的好奇心。

基于上述疑惑,笔者展开了进一步的探索调查。我国档案馆是党和国家的科学文化事业机构,是永久保管档案的基地,是科学研究和各方面利用档案史料的中心。根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》中对我国档案馆的分类,我国档案馆主要可分为各级国家档案馆、专业档案馆和企事业档案馆三大

类[2]。由此可见,“各级国家档案馆”正符合“南宁市国家档案馆”这一名称的表述形式,所以,笔者主要从三个来源进一步查找了“国家档案馆”的概念。第一,在《档案学概论》(中国人民大学出版社第二版)中并未对“国家档案馆”这一概念做阐述,只是说我国国家档案馆一般可分为历史档案馆和综合档案馆两类,综合档案馆可分为中央级和地区级综合档案馆两种类型。从这里其实我们已经可以初见端倪。第二,百度百科则说国家档案馆“由国家各级政府设立并领导”,从这里我们便可以得知,国家档案馆并不是和国家图书馆、国家博物馆的含义一样,它不仅仅是中央级(国家最高级)层面设立的档案馆,也包括各级政府所设立的档案馆,只有国家档案局而不是所谓的“国家档案馆”属于国家最高层面。从有关“概念”的理论来分析,国家图书馆、国家博物馆属于单独概念,而国家档案馆则是一个普遍概念。第三,在《档案学词典》中关于“国家档案馆”的概念释义则有三层含义:1)归国家各级政府管理并为国家、社会服务的各类档案馆;2)收藏中央(或联邦)机构档案和具有全国意义档案的归属中央(或联邦)政府管理的中央(或联邦级)档案馆;3)许多国家中央(或联邦)级档案馆的名称[3]。据此,笔者认为,在不同语境下,“国家档案馆”这一概念的内涵也会有所不同,从我国来看应该属于这里的第一层含义,根据词典中所列举的实例,后两层含义多为西方语境下的解释,这便体现出我国档案管理体制和外国档案管理体制之间存在的差异。

从有关“概念”的理论来看,这正说明了概念与语词的差别,即概念具有全人类性,而语词则具有民族性、区域性,且同一个语词可以表达不同的概念,认识角度的不同也会影响人们对同一事物本质属性的不同理解。所以总的来说,概念的内涵和外延是确定性和灵活性的统一,我们在认识客观事物时学好理论,将理论联系实际,能够帮助我们更加全面、深入、透彻地了解事物的本质。

3.2 “口述档案”是档案吗

从20世纪70年代末、80年代初开始,口述档案或口述历史研究逐渐从舶来品发展为当下的一个档案学研究热点,然而由于不同的学者的研究背景、研究对象和研究方式等方面的差异,在不同语境下对于其概念界定和解读也存在一定差异,国内学者更是围绕口述档案与口述历史之间的争议,对口述档案的概念界定、档案身份、实践模式等方面均展开了多方面的研究与探索,甚至就连在国外,对于口述档案与口述历史、口述传统之间也存在着争议。如张锦指出口述档案、口述传统和口述历史普遍存在概念混淆的原因在于同一个术语暗含多个含义并指向不同的概念[4],国内学者的概念混淆主要在于口述历史的热潮和口述传统领域的相对冷僻、术语在不同语种中的表达和汉语的不同翻译及其歧义、学科鸿沟等原因,国外产生概念混淆的主要原因则在于“口述历史”术语本身存在的与口述传统之间的多重歧义[5]。又如荆欣等讨论了口述档案的概念辨析和属性分析,指出口述档案相对于其所描述的历史不具有原生性是人们纠结于口述档案的档案属性、凭证依据作用、真实客观性和可信性问题的主要原因[6]。此外,也还有很多学者对“口述档案是否是档案”这一问题直接表明自己的观点,既有支持派,也有否认派。如王英玮等从口述历史与口述档案概念源流和术语解构层面分析,认为用“口述史料”代替“口述档案”称谓既有利于规范档案术语的应用,减少不必要的学术纷争,又有利于促进档案馆资源体系建设[7]。吴品才认为口述档案既然是人们有意识地形成的,这本身就说明了口述档案存在的合理性,在社会实践活动中形成的档案与通过事后口述形成的口述档案是一样的,都是历史的记忆[8]。总之,学界目前对于“口述档案是否是档案”尚未形成统一的观点。

值得一提的是,虽然在观点上没有形成统一,但是并没有妨碍具体的口述档案实践活动,且对于口述档案传承社会记忆、加强人文关怀、弥补文献资料的不足等方面的作用是统一认知的。如徐立勋提出口述档案的“收、管、用”对于城建档案馆的发展意义重大,是城建档案活化的新动力[9]。此外,与口述档案一样,实物档案也有类似的“命运”。有学者认为实物档案不是档案,如肖宁生认为实物不能转化为档案,实物档案概念不能成立[10];张仕君认为“实物档案”概念的提出给档案工作的理论与实践带来了混乱[11];仝艳锋从法律概念等6个角度论述了档案与文物的区别和联系,强调实物不能成为档案的收藏内容[12]。但是,尽管“实物档案”这一概念不尽科学,在档案工作实践中却难以将其摒弃。虽然学者大多对“实物档案是档案”持否认态度,但并不反对档案馆对某些实物进行收集和保管。在实际工作中,档案部门没有必要因为声称“实物档案”不是档案而束缚住自己的手脚,要尽可能地去收集、保管一些必要的实物,以配合馆藏档案资料提供利用,更好地服务于以经济建设为中心的各项社会事业和工作[13]。

所以,如果仅从逻辑学角度来审视“口述档案是否是档案”“实物档案是否是档案”这两个问题,很容易将其理解为“属概念”与“种概念”之间的关系,即档案是“属概念”,口述档案和实物档案是“种概念”,它们是属种关系,如果对此持否定观点则和“白马非马”这一诡辩类似。但是,事实证明这样的理解是片面的,需要结合具体的档案学理论与实际。档案是机关、组织或个人在社会实践活动中直接形成的具有保存价值的各种形式的原始记录,其根本属性是原始记录性,而口述档案并非在其所记录的事件中直接形成,是事后记录,实物档案并不具备“记录性”,只是其自身特有的客观性强化了人们对其凭证参考作用的认知。由此可见,我们不仅要正确理解有关“概念”的知识,还要将其和具体的学科、实践结合起来,才能做到理论与实践的结合,主观和客观的统一,这便是正确运用“概念”在学习和生活中的意义之一。

3.3 档案的分类对吗

划分是揭示概念外延的逻辑方法,即把一个属概念分为几个种概念的逻辑方法,划分主要有一次划分和连续划分的方法,在划分时也需要遵循相应的原则。然而,在一种较为常见的档案分类法中,却并没有遵循相应的规则,但是在实践中仍广为适用:文书档案、科技档案、专门档案、新型载体档案。这是中国档案界及社会上应用最为普遍的四个档案种类概念,而且它不是一次划分的结果,是人们自然而然地逐渐形成的四个概念,在逻辑上的划分标准并非很一致、很严格[14]。

文书档案主要强调档案的载体是纸质类,科技档案主要强调档案的主题,专门档案也强调主题,而新型载体形式的档案则强调档案的载体。所以,从理论上来说犯了“划分标准不同一”的错误,容易造成混乱。例如在科技活动中形成的录音、视频档案既可以是科技档案,也可以认为是新型载体形式的档案。然而,笔者在查阅相关文献及咨询专家后得知,这样的分类法在逻辑上确实有不足之处,但之所以这三个概念被人们认可和普遍使用,是因为它反映了人们对档案现象的认识过程,有较好的理论涵盖功能,通过这三个概念,人们可以对社会上各种各样的档案有一个较全面、较简洁的总体认识与把握。所以,这种分类方法是从实践活动中产生的,虽然在逻辑上有不妥之处,但是它适用于实践活动,理论层面也只能“将错就错”。

由此可见,理论对于实践活动有指导意义,实践活动对于理论也有一定的影响,从辩证唯物主义原理来说,物质是第一性的,意识是第二性的。所以,我们在学好理论的同时,也更要遵守客观规律,实事求是,不能做“书呆子”。

3.4 档案概念的“泛化”现象

概念既有内含也有外延,概念的概括则是指通过减少概念的内涵以扩大概念的外延的一种明确概念的逻辑方法,从本质上来说,档案概念的“泛化”現象便是一种概念的概括。在社会上,“档案”一词正被大量使用,很多书籍、电视节目、网络博客被冠以“档案”之名,进入人们的日常生活;在档案学界,学术成果频频出现弃用“档案”一词而趋用其他相近或时髦词汇[15]。档案“泛化”现象不仅存在于档案界内,而且渗透在社会生活的各个方面,学术意义上的“档案”和现实生活中的“档案”在术语上呈现交叉融合的趋势。此外,为适应社会的不断发展,档案界还提出了“大文件”、“大档案”、“大编研”这样的概念,这些新概念、新现象,以囊括传统概念中没有的新现象,扩大了传统档案概念的外延。

有学者认为,这突破了档案学基础理论现有的话语体系,也有学者认为这是一种正常现象,不能全盘否定。如归吉官就曾提出档案“泛化”是一种正常的现象,有正面和负面之分,不应该全盘否定档案“泛化”或者用档案“泛化”去否定档案工作的新现象。[16]所以总的来说,档案“泛化”现象有着深厚的社会土壤和思想渊源,正视这种“泛化”现象可以彰显我们宽广的学术视野,有利于档案学和档案事业的长期可持续发展。所以,“概念”并不是一成不变的,人们对概念的本质属性的认知,可能在不同的历史阶段有着不同的解读。我们要学好理论的同时,要以发展的、辨证的眼光看待事物。

4 结语

“概念”是思维形式最基本的组成单位,是构成命题、推理的要素。在开展具体的学科研究之前,很有必要开展有关基础“概念”的界定和研究。档案学作为研究档案工作及其规律的科学,有关“概念”的研究在一定程度上强化了档案学基础理论的建设,对于学科话语体系的发展具有重要意义。所以,笔者从档案学关于“概念”的研究入手,以期更加系统、深刻的认识到正确运用概念在学习和工作中的作用和意义,并将之运用到具体的实践活动中,有利于提高自身的思辨能力,更好地开展学科研究。

参考文献

[1]郑慧,林凯.英国国家档案馆文化休闲服务研究与启示[J].档案与建设,2020(1):42-45.

[2]冯惠玲,张辑哲.档案学概论[M].中国人民大学出版社:北京,2006:84.

[3]吴宝康,冯子直.档案学词典[M].上海辞书出版社:上海,1994:16.

[4]张锦.口述档案,口述传统与口述历史:概念区分及其档案意义[J].山西档案,2019(3):5-17.

[5]张锦.口述档案,口述传统与口述历史:概念的混淆及其成因[J].山西档案,2019(2):5-22.

[6]荆欣,刘国华,武利红.口述档案相关概念辨析及开发利用原则探微[J].档案管理,2019(05):23-25.

[7]王英玮,吕豪杰.基于档案馆资源体系建设需要的口述史料与口述档案概念思考[J].浙江档案,2016(2):7-10.

[8]吴品才.口述档案的启示[J].档案学研究,1995(4):44-46.

[9]徐立勛.口述档案——城建档案活化的新动力[J].城建档案,2019(12):71-74.

[10]肖宁生.实物档案概念商榷[J].池州师专学报,2000(04):115-116.

[11]张仕君.档案在文文物在物——论“实物档案”概念应该否定[J].档案学研究,2004(1):17-21.

[12]仝艳锋.档案与文物之辨析——兼论“实物档案”收藏的不合理性[J].档案学研究,2007(4):33-36.

[13]刘相彩.“实物档案”不是档案[J].中国档案,1995(4):35-36.

[14]冯惠玲,张辑哲.档案学概论[M].中国人民大学出版社:北京,2006:16-17.

[15]徐欣云.档案“泛化”现象研究[J].档案学通讯,2012(6):52-55.

[16]归吉官.不能全盘否定档案“泛化”[J].档案与建设,2014(4):12-14.

作者简介

储军,现供职于上海老港废弃物处置有限公司档案室,研究方向:企业档案工作等方面。

- “魔方”空间艺术作品设计探析

- “云层臆想”系列服装的设计与制作

- 可转换为童车的儿童安全座椅设计

- 从设计“用户”而设计“体验”

- 日本海报界的安迪·沃霍尔

- 红色文化视角下的写意雕塑创作

- 中国传统壁画艺术特点研究

- 高度商业化的设计家

- 漆器艺术与现代首饰的结合

- 新时期传承孝义皮影艺术的对策分析

- 武当山道教文化品牌再构造研究

- 美国四大科技巨头公司品牌推广战略分析

- 基于用户体验的纸质纪念册与电子纪念册的对比研究

- 基于用户体验的林业装备设计策略研究

- 基于用户体验的互动式导向APP与非互动式导向APP的对比研究

- “体验”视角下文创产品的设计与开发研究

- 论多重感觉对产品体验的影响

- 体验为王的时代

- 基于大学生创新项目下探讨艺术与科技专业实践能力的培养

- 学生烹饪工艺美术设计能力的生成与培养

- 德国布伦瑞克美术学院设计教育启发

- 服务设计视角下的商业空间城市农业

- 数字化时代我国商业动画的现状与创新发展探究

- 麦当劳和肯德基品牌的本土化设计比较研究

- 生命的信息

- julies

- july

- julys

- jumbals

- jumble

- jumbled

- jumbled/jumbled up/jumbled together

- jumblement

- jumblements

- jumbler

- jumblers

- jumbles

- jumble sale

- jumble sales

- jumble²

- jumble¹

- jumbling

- jumblingly

- jumbo

- jumboism

- jumbo jet

- jumbomania

- jumbos

- jump

- jumpable

- 香炉子喝茶——有点灰气

- 香炉角

- 香炉里的纸钱——鬼用

- 香炉长了草——荒神

- 香炷

- 香烛

- 香烛灯芯的余烬

- 香烛纸表等祭祀用品

- 香烟

- 香烟屁股——丢掉的货

- 香烟气

- 香烟缭绕的样子

- 香烟门

- 香烬

- 香焚烧时生的烟

- 香焰

- 香煤

- 香燕

- 香片

- 香獐

- 香獐子做梦——麝(设)想

- 香玉

- 香珠

- 香球子

- 香璎