摘要:《社会救助暂行办法》确立了我国“8+1”的社会救助体系。社会力量参与社会救助面临着前所未有的良好契机,已经成为社会救助事业向前发展的必然趋势。但社会力量参与社会救助的主体尚未明确,参与动机尚需澄清,嵌入路径仍未细化,立法保护亟需加强,这些均是目前需要思考与解决的问题。本文从宏观角度梳理了社会救助的社会力量参与方面存在的问题,以引发各界同仁的思考并寻求进一步解决的方案。

关键词:社会力量 社会救助 参与“8+1”

中图分类号:D632.1 文献标识码:A

Social Forces Participate in Social Assistance: Opportunities, Difficulties and Solutions

Xu Guangjun, Liu Ningning(Beijing University of Chemical Technology,School of Arts and Law, Beijing 100029, China)

Abstract:The Interim Measures for Social Assistance has established Chinas “8+1” social assistance system. The participation of social forces in social assistance is facing an unprecedented historical opportunity and has become an inevitable trend in the development of social assistance in China. However, the main body of social forces participating in social assistance has not yet been clarifi ed, the motivation for participation still needs to be clarifi ed, the embedding path is still not refi ned, and legislative protection needs to be strengthened. These are issues that need to be considered and resolved at present. From the more macroscopic point of view, this paper sorts out the problems existing in the participation of social forces in social assistance, in order to stimulate the thinking of all walks of life and seek further solutions.

Keywords:Social forces Social assistance Participation "8+1"

黨的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央高度重视民生工作。党和国家对扶贫与救助事业尤为关注,实现社会的公平正义成为国家治理的重要目标。新时代下,社会救助事业发展呈现出新的特征与需求,尤其是社会力量汇入社会救助事业。这既是政府单一主体进行社会救助治理的多元补充,又是社会力量发挥自身优势的良好平台。但是,深入思考社会力量参与的实践,依然有许多问题亟待解决。

1 社会力量参与社会救助的背景与契机

社会救助是一国保民生、兜底线、促公平的基本制度,更是体现一国人文社会关怀的重要政策安排。多年来,社会救助坚持救急难、托底线、可持续的原则,为保障经济稳定,社会和谐做出了卓越贡献。但传统单一的政府救助又具有无法回避的缺陷,使社会救助的功能无法最大发挥。社会力量凭借其独特优势,可以为社会救助事业注入鲜活的血液。

1.1我国社会救助事业的发展现状

近年来,我国社会救助逐渐祛除传统“社会救济”,强调公民受助者的权利,救助项目不断拓展,保障水平有序提高,覆盖范围逐步扩大。目前,我国已形成以最低生活保障、特困人员供养为主体,以医疗救助、住房救助、教育救助、就业救助等专项救助为重要内容,临时救助、受灾人员救助等为补充的救助项目体系。

随着社会救助体系不断完善,社会救助托底保障功能发挥显著成效。其一,城乡低保稳健运行。据民政部门最新统计,城市低保对象从1999年建制之初的256.9万人增加到目前的1207.6万人。农村低保制度自2007年全面建制,现阶段救助对象达3910.8万名。其二,“农村五保”“城市三无救济 ”向城乡“特困供养”稳定转型。2014年,《社会救助暂行办法》将农村五保供养和城市“三无”人员救助整合为特困人员供养制度。其中,2018年第一季度,接受供养的农村救助对象计460.2①万人。其三,专项救助不断健全。医疗,教育、住房、就业等专项救助不断健全,并得到快速发展。特别是医疗救助的建立,极大地缓解了贫困群众不敢看病,看不起病的迫切难题。其四,临时救助制度的实施与建立,对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等造成生活困难的人员给予应急性、过渡性救助。

1.2社会力量参与社会救助的提出

伴随着社会救助事业的不断发展,2014年《社会救助暂行办法》(简称《办法》)正式出台。自此,“社会力量参与社会救助”正式成为我国社会救助政策的重要部分。“社会力量参与社会救助”与最低生活保障、特困供养、医疗救助、住房救助、教育救助、就业救助、临时救助、受灾人员救助等救助项目相结合,构成了我国独具特色的“8+1”式社会救助政策体系。

1.3社會力量参与社会救助的契机

从社会治理的宏观角度来看,社会力量参与社会救助是创新社会救助治理方式,推进国家治理体系和治理能力现代化的客观要求。社会力量参与社会救助不足等深层次问题的日趋显现,不仅制约了社会救助事业的长足发展,也妨碍了社会救助治理的创新步伐。

从当前社会救助的发展来看,传统政府救助需设定一定的救助“门槛”,因此客观上造成了一定的救助“真空”,导致一部分有救助需求的困难弱势群众游离在救助体系之外;此外,政府救助面临救助水平有限,救助手段单一,救助效率不足的困境。社会力量相对于传统的政府救助而言,其特有的资源整合优势、多元化救助优势、专业化救助优势,均为其参与到社会救助事业中提供了条件与可能。

2 社会力量参与社会救助面临的困境与破解

社会力量顺应社会救助发展的时代需求,凭借其独特的优势注入到社会救助事业发展的浪潮之中,是我国社会救助事业前进发展的必然趋势,目前学术界和社会已对此达成高度共识。但是,用更具体的视角来剖析“社会力量”与“社会力量参与社会救助”,仍有很多问题亟需探讨与解决。

2.1“1”=?社会力量参与社会救助的主体

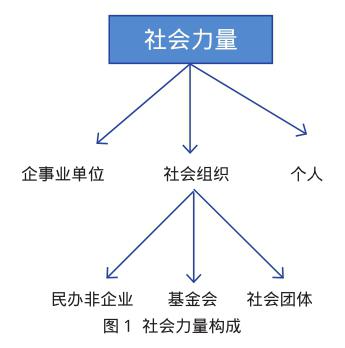

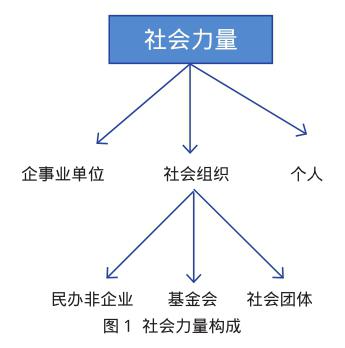

在《办法》出台之前,学术界普遍比较认同唐钧先生对“社会力量”的概念界定。唐钧认为,“社会力量”是指除党政机关以外,所有能够参与社会领域各项公共事物并能够提供相关社会服务的基本单位②。社会力量构成,见图1。

《办法》目前是我国社会救助领域立法层次最高的法律文件。《办法》规定:“国家鼓励单位和个人等社会力量通过捐赠、设立帮扶项目、创办服务机构、提供志愿服务等方式,参与社会救助”。《办法》将社会力量参与的主体归纳为“单位”和“个人”。其对社会力量主体的宽泛界定,体现了政府层面对社会力量参与社会救助最广泛的欢迎与吸纳。但“单位”落实在政策的执行层面,哪些社会力量可以参与,最应该鼓励哪些社会力量参与社会救助,应该引导各类型社会力量实现怎样的参与依然需要进一步细化与探讨。

2.2 “1”何以参与“8”?社会力量参与社会救助的动机

回溯每种社会力量涌入社会救助事业浪潮中的原因与动机,既是保障社会力量参与社会救助合法性、营造良好的参与氛围的根本,又是精确制定各项社会力量主体参与社会救助事业激励措施的有效根据。

参与社会救助事业的社会各方力量是出于对新形势下政府新政策的迎合?还是期待得到政府和社会对参与救助救助事业后的奖励与回馈?或者仅仅出于纯粹的慈善目的参与到救助事业之中?理清与辨析各类主体的参与动机,是净化社会力量参与社会救助氛围,制定各种激励措施,营造良好的参与环境的基本。

2.3“1”如何嵌入“8”?社会力量精确嵌入社会救助项目的路径

在《办法》出台前,最低生活保障、特困供养、医疗救助、住房救助、教育救助、就业救助、临时救助、受灾人员救助等8项救助政策已经相继出台。8项政策作为之前政府救助的空间领域,在实际执行中各个社会救助项目对社会力量参与各自有着不同的需求与呼唤。如,庞大的城乡最低生活保障群体的定期核查需求、心理疏导需求;特困供养人员的生活照料与精神慰藉需求、医疗救助与受灾人员救助的慈善力量注入需求、弱势群体的就业服务需求、困难家庭儿童的教育救助需求等,均急切需要社会力量的融入。

作为社会救助政策体系的“后来者”,8项救助政策为社会力量提供了广泛的参与空间。目前,政府与学界并未对社会力量如何精准嵌入到各项具体项目中做出进一步的规划与探讨,而如何根据各种救助项目的特殊需求,将各种形式社会力量以何方式精确嵌入到已有的8项救助项目之中,实现社会资源与需求的对接,则是急需讨论与解决的问题。

2.4 “1+8”= ?如何量化社会力量参与社会救助项目的绩效和产出

“看得见的参与”——如何量化社会力量参与社会救助的绩效及产出,目前还没有清晰的界定。对于政府购买形式的社会救助服务,清晰的评估机制是量化社会力量参与社会救助事业质量与绩效的根本。对此,应尽快建立与完善第三方评估机制,通过明确的评估指标体系实现社会力量参与结果的可视化、透明化,进而实现参与主体的优胜劣汰;对于个人或非营利组织参与的纯粹慈善行为,应通过政府信息公开的形式及时向社会公布,以激发更广泛的社会参与。

2.5 保护“8+1”:社会力量参与社会救助的法律屏障

有力的法律支持与规范是社会力量参与社会救助事业的根本保障。继《社会救助暂行办法》后,近几年有关社会救助的社会力量参与方面虽有文件相继出台,如《关于加快推进社会救助领域社会工作发展的意见》《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务的意见》,但政策的明确度和可操作性有待提高,立法层次亟需提升。在原有《办法》的基础上,应考虑尽快出台《社会力量参与社会救助暂行办法》,以调动社会力量参与的积极性,理清政府和社会的责任边界,维护与保障社会力量参与社会救助事业的可持续发展。

3 总结

社会救助事业不仅是社会保障体系的基础,更是一国社会稳定的基石。近年来,我国社会救助政策紧紧围绕社会发展的现实问题,回应弱势群体面临的迫切需求。救助内容不断拓展,救助水平刚性增长,公民权利观念不断渗透。随着时代的进步,现代化的“社会救助”逐渐取代传统的“社会救济”。总体来看,社会救助事业呈现从保障生存到促进发展,从维护社会稳定到体现一国人文关怀的良性态势。

结合不断演化的社会问题与弱势群体需求,社会救助发展到目前的阶段,也呈现出救助服务单一,救助力量不足,救助效率需要提高等现实瓶颈。在政府主导下,建立高效高质的社会力量参与机制,共同建设政社合作的社会救助格局,既是国家社会救助事业自身发展的必然要求,又是对弱势群体民生困境的人文回应。

社会力量参与社会救助是社会救助事业前进发展的新气象,而如何进一步明确参与主体、洞悉参与动机、精确参与路径、“看见”参与产出、构建参与“屏障”,皆是目前形成政社良性互动、共建社会救助新格局不可回避的话题。

参考文献:

[1] 苑仲达.创新社会救助治理亟须社会力量参与[N].光明日报,2016-11- 28(011).

[2] 吴振华.社会力量参与社会救助制度的路径[J].中国民政,2015(7):24- 26.

[3] 金晓瑛.救助服务亟须社会力量参与[J].社会福利,2014(2):36-37.

[4] 顾晶.“救急难”社会参与的主要类型及其问题分析[J].中国民政,2015(18):29- 30,38.

[5] 安娜.加大分类救助力度 引导社会力量参与[N].中国社会报,2015-06- 04(002).

[6] 吴振华.社会力量参与社会救助制度的路径[J].中国民政,2015(7):24- 26.

[7] 陈卫红.支持社会力量参与社会救助工作的政府作为[J].中国社会组织,2014(20):14- 15.

[8] 中国人民共和国民政部统计季报[E B / O L].http:/ / www. mca.gov.cn/ article/ sj/ tjjb/ qgsj/2018/201806041601.html

- 深刺睛明穴治疗中风急性期疗效观察

- 口腔透穴药物注射治疗慢性鼻病78例

- 耳针体针并用预防胆心反射效果观察

- 针刺药氧治疗老年期痴呆32例临床研究

- 针刺配合药物外敷治疗急性痛风性关节炎48例

- 穴位注射维生素K3治疗盆腔痛的临床观察

- 电针增强药物流产作用的临床观察

- 不以规矩,何以成方圆

- 论"输刺"的临床应用

- 针刺方法练习八式

- 郑卓人针灸学术经验精要

- 不同针灸方法诱发循经高温线现象的比较

- 针刺推拿治疗电光性眼炎30例

- 针灸刀配合拔罐治疗腰背筋膜炎

- 针刺耳穴治疗急性疼痛87例

- 温针灸配合推拿手法治疗老年性膝关节病

- 走罐治疗失眠40例

- 针刺加TDP照射治疗单纯唇肌痉挛75例

- 腕踝针治疗股外侧皮神经炎50例疗效观察

- 浅谈临床常用的几种补泻手法

- "泻必用方""补必用员"新解

- "冬刺井"临床意义浅析

- 针刺矫治骨折后肘内翻畸形的实验研究

- 经筋病"以痛为腧"刍议

- 人体动态、深层刺激理论及其在现代针灸器具开发中应用

- comes out

- comes round

- comes through

- comes up

- comet

- cometary, cometic

- come through

- come through (something)

- come through (sth)

- come through sth / come through

- come through (with something)

- come through (with sth)

- cometical

- cometlike

- come to

- come-to

- come to a grinding halt

- come to a halt

- come-to-a-head

- come to an end

- come to a standstill/grind to a halt

- come to a sticky end

- come to a stop/come to a halt

- come-to-blows

- come to blows

- 延伸包容

- 延伸式谓语句

- 延伸扩展,广及其他

- 延伸服务

- 延伸,扩展

- 延佇

- 延促式词组

- 延俄

- 延养

- 延及的灾祸

- 延口残喘

- 延后

- 延吴

- 延吴无忧

- 延喘

- 延喜

- 延娟之献

- 延嬉

- 延安保卫战

- 延安市

- 延安整风运动

- 延安文艺座谈会

- 延安精神

- 延宕

- 延宕式