摘要:文章通过问卷调查的方式,以什刹海地区为例,研究游客对历史街区传统民俗文化旅游符号凝视。研究结果表明,游客凝视什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号元素主要有胡同、四合院、恭王府、三轮车、老字号、银锭桥、酒吧和寺庙等。游客类型的差异影响游客凝视的内容,文化型游客和观光型游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号的感知体验要显著高于休闲型游客。游客凝视一项综合性的文化工程。游客凝视是一种权力,游客通过这种权力途径和权力行为参与到旅游地的社会性建构当中。什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号传承了老北京传统民俗文化的途径主要有留住居住于此的老北京人、增加一些具有老北京传统民俗文化的参与性活动和文化表演等。游客对老北京传统民俗文化的凝视,除了什刹海历史街区外,还有故宫、前门大栅栏、天安门和南锣鼓巷等。

关键词:游客凝视 旅游符号 历史街区 什刹海

一、引言

游客旅游的目的是离开自己的惯常生活地,去寻找差异、愉悦、解脱、怀旧或者刺激,他们通过“凝视”旅游地的人、物和事象去体验,完成旅游“朝圣”[1]的“人生仪礼”。“凝视”也是一种权力,游客通过这种权力途径和权力行为参与到旅游地的社会性建构当中。“游客凝视”主要关注将游客作为主体的建构行为和建构影响。本文以什刹海历史街区作为游客凝视的场域,基于游客体验视角,研究同一凝视主体游客对什刹海历史街区传统民俗文化符号的凝视,通过问卷调查的方式和SPSS18.0统计分析软件进行分析。

二、凝视研究

20世纪60年代末,法国哲学家、社会学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)提出了“凝视”的概念,凝视作为一种目光投射,是主体施予客体的作用力,象征着一种权力关系,不仅是一种压制,也是一种生产[2]。在此基础上,1990年,英国社会学家约翰·厄里(John Urry)提出了“游客凝视(tourist gaze)”[2]的概念,并迅速发展成为旅游人类学的一个重要研究工具。诸多旅游人类学家不断地运用这一概念进行实证研究,并进一步对凝视理论在旅游领域的应用提出新的理论建设,提出“反向凝视(reverse gaze)”、“当地人凝视(local gaze)”等概念,试图将凝视权力从游客对旅游地居民的单向度研究转向双向权力施加,确认居民在旅游中的作用,强调旅游地居民在旅游的社会性建构中的能动性。后来有学者尝试以“旅游凝视(tourism gaze)”建构包含更多元化的利益主体的凝视研究[3],主张考虑游客间凝视、旅游掮客的作用、隐形凝视(主要指反思性的自我凝视)的作用,并提出诸凝视主客体之间是双向互动的,是互为主客体的,凝视的路径、重点及其发生的作用还会随着旅游业的发展、当时的政治社会文化语境而变化。“凝视”是个隐喻的概念,它不仅包括游客通过目光施加的行为力量,还包括表情、动作、口头表达等多元化的方式,将旅游动机、旅游诉求、旅游体验融合并表达出来,向旅游地、当地居民施加影响。程与米勒(Cheong&Miller)将旅游目的地的利益主体分为游客、居民和掮客(包括政府部门工作人员、学者、媒体人员、旅行社及其他旅游经营者、从业者等)三类[4],把旅游研究的关注对象从游客与旅游地居民的二元对立中解放出来。北京师范大学代改珍在其博士论文《都市民俗旅游资源的再生产——以北京什刹海胡同游为例》中提出旅游过程中“交互凝视(interactive gaze)”概念,这一概念在认识到旅游过程中权力主体的复杂多元化的基础上,将旅游生产所涉及到的主体全部纳入考察范畴,强调主体间的交叉互动,揣测、试探、协商、斗争、妥协、合作等,包括异质性主体作为群体的交互关系,主体内部个体的个性化权力态度及其行为,个体化的权力向度与群体的权力向度并不总是一致的;异质性主体在旅游场域中因掌握资源的差异,其权力位点不同,权力行为施加的时机和环节也就不同,权力地位也不对等,使得主体之间以及主体内部各个体之间的权力不均质化,且在共同的场域内共同施加权力行为,相互之间产生影响。

厄里认为是凝视是旅游体验的核心,在旅游者的目光的凝视之下,一切景观都被赋予了符号的意义,一切景观都变成了文化景观[5]。谢彦君、彭丹系统地梳理了国内外学界对于旅游体验和旅游符号研究的成果,从游客的角度出发深度分析了符号解读的过程、影响因素及结果[6,7]。杨振之等运用符号学理论对旅游活动和旅游开发的全过程进行全面审视,指出符号化旅游是解决旅游“符号化”的一把钥匙[8]。白凯等将旅游目的地形象视为典型的标志化符号,认为人们总是通过旅游目的地的图像符号和语言符号认知旅游目的地的客观存在特性[9]。

三、什刹海历史街区游客体验调查分析

1.什刹海旅游发展状况

什刹海是北京城享有盛名的历史文化旅游风景区。景区由前海、后海、西海水域、沿岸名胜古迹和民居民俗生活组成。什刹海是京城内老北京风貌保存最完好的地方。什刹海,元代名海子,为一宽而长的水面,明初缩小,后逐渐形成西海﹑后海﹑前海,三海水道相通。自清代起就成为游乐消夏之所。北京城市总体规划将什刹海地区列为重点保护的二十五片历史街区之一。

什刹海旅游业发展起源于什刹海胡同游,什刹海胡同游发起于1994年,到2000年前后,一直都是以徐勇为首的北京胡同游览公司在独家经营,每年接待15万人次左右,呈现以国外游客为主,国内游客为辅的特征。2000年以后,什刹海地区的国内游客数量迅猛增长,逐渐发展成为以国内游客为主,国外游客为辅的态势。2008年5月,西城区政府成立了特许经营办公室,对什刹海的胡同游进行特许经营,通过招标的方式选择几家有实力、有经验的公司进行规范化的特许经营,目前共有9家公司,共300辆三轮车共同经营什刹海胡同游旅游项目。目前什刹海地区已发展成为AAAA级旅游景区,策划了“逛海子、食滋味、居品味、行趣味、荡韵味、淘风味”等一系列旅游活动项目。

2.问卷调查数据分析

本文采用便利抽样调查的方法,针对国内游客,于2013年10月上旬与中旬集中进行,调研地点主要是在什刹海历史街区,分散在烟袋斜街、荷花市场、酒吧街和金丝套保护区胡同(奥运人家)。共发放问卷260份,回收有效问卷214份,有效问卷回收率为82.3%。

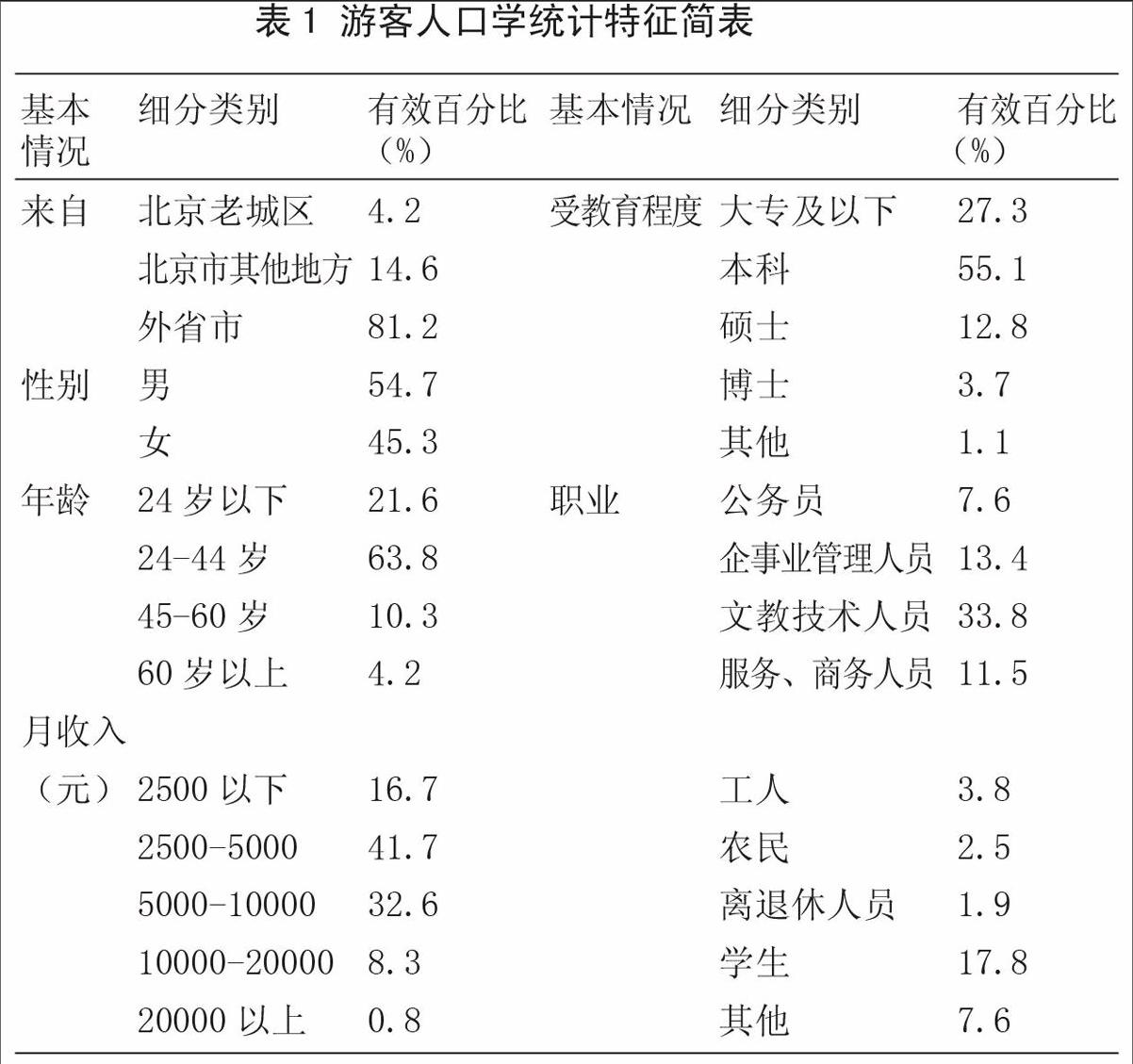

游客的人口学统计特征。运用SPSS18.0软件对回收的有效问卷的被调查对象的人口学统计特征进行了描述性统计分析。结果显示,就被调查游客的性别来看,男女比例为54.7:45.3,男性游客的数量稍多于女性游客数量。被调查对象以中青年游客为主,24-44岁的游客占总调研对象的63.8%。就月收入水平来看,月收入在2500-5000元的游客最多,占总体游客量的41.7%,其次是月收入水平为5000-10000元之间,占总体的32.6%,月收入水平低于2500元或者高于10000元的游客相对较少。就受教育水平来看,绝大多数的游客具有本科及以上学历,占总体游客量的80.7%。就职业差异来看,专业文教技术人员的游客数量最多,占总体的33.8%,其次是学生群体,接下来就是企事业管理人员和服务销售商务人员,分别占总体游客量的13.4%和11.5%。就客源市场的空间分布特征来看,绝大多数的游客是来自外省的,占总体游客量的81.2%,其次是北京市其他地方的游客,占总体的14.6%,而老城区的游客占总体游客量比重最小,为4.2%,游客量随着客源市场空间距离的增加而增加,呈现出一种距离递增效应。

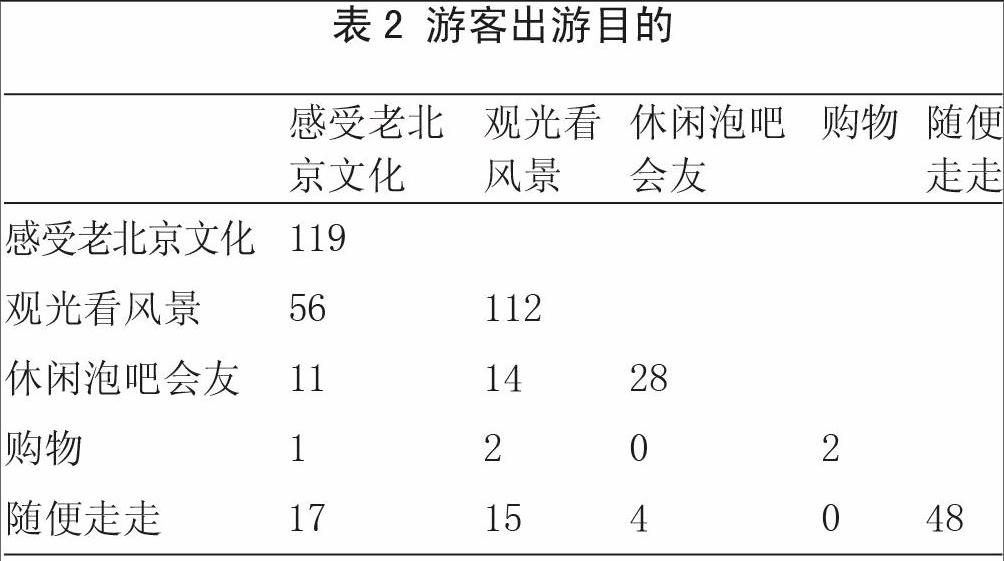

就出游目的而言,大多数的游客来什刹海历史街区旅游是为了感受老北京文化,其次是来此观光和看风景,休闲泡吧会友的游客相对较少,购物的游客最少。约有四分之一的游客来什刹海历史街区观光看风景的同时,感受老北京的传统民俗文化。少数游客来此休闲泡吧会友的同时,感受老北京的传统民俗文化。根据出游目的的差异,可以将什刹海历史街区的游客分为文化型游客、观光型游客和休闲型游客。进一步分析,可以发现外地游客来什刹海,多是为了感受老北京传统民俗文化,而对本地游客而言,则是来此放松休闲的,以观光看风景为主。

因此,目前什刹海历史街区的国内游客中,以中青年、受教育水平较高、中等收入者为主的外地游客占了绝大部分;在职业上,文教技术人员和学生是比较突出的两大类群体;外地游客与本地游客的出游目的具有显著差异,外地游客以感受老北京传统民俗文化为主,本地游客则以放松休闲,观光看风景为主。

游客体验中的什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号。通过问卷调查发现,游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号的体验主要体现在胡同、四合院、恭王府、三轮车、老字号和银锭桥等。相对而言,游客对酒吧和寺庙等传统民俗文化旅游符号感知不显著。值得注意的是,游客对什刹海历史街区整体空间氛围的感知相对高于酒吧和寺庙,说明什刹海历史街区整体空间布局和环境氛围也是一种旅游景观符号,对广大游客产生旅游吸引力。

游客对什刹海历史街区不同的传统民俗文化旅游符号的体验也是存在差异的,由下表可以看出,游客对胡同、四合院、恭王府、三轮车和老字号这几个传统民俗文化旅游符号的感知最为显著,验证了孙九霞的研究观点,即游客凝视具有选择性,民俗村内,游客凝视只是带走“他所希望看到”的那一部分民族符号[10]。正如厄里所言,旅游凝视不仅是一种视觉体验,同时也包含了其他感官体验,如嗅觉、听觉、味觉、触觉等[11]。问卷调查发现游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号体验中的“老字号”的体验,既是一种视觉体验,更是一种嗅觉体验和味觉体验。很多游客到什刹海,尤其是到烟袋斜街,都会品尝中华老字号烤肉季的烤肉。游客感知体验到的什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号是什刹海的标志性景观,它们是老北京历史遗留的产物,同时也是典型的被什刹海胡同游的旅游经销商大肆宣传的旅游符号。厄里认为存在两种特别的旅游凝视方式,即浪漫的旅游凝视和集体的旅游凝视。浪漫的旅游凝视包括被看作欣赏原汁原味的自然美景,集体的旅游凝视则包括大量的人群的参与,正是多数人的交互作用建构起旅游的氛围。因此,从游客体验视角来看,游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号的凝视是一种集体凝视。

旅游凝视是旅游文化研究的重要核心概念,凝视是旅游者主体的行为,旅游者类型的差异影响旅游凝视的内容[12]。统计分析发现,整体上来看,文化型游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号的感知体验要显著高于观光型游客和休闲型游客;具体而言,在什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号中,游客对什刹海历史街区的胡同的感知最显著,其次是四合院,再是三轮车、老字号和银锭桥等旅游符号。基于游客对旅游符号胡同的感知最为显著,进一步分析游客对什刹海胡同的体验。分析结果表明,30%的游客认为什刹海胡同比较古朴宁静,36.5%的游客认为什刹海胡同承载了很多老北京故事,而14.5%的游客认为什刹海胡同缺乏生活味道,16%的游客认为什刹海胡同都是游客,剩下3%的游客则对什刹海胡同没什么感觉。相对而言,游客对旅游符号酒吧的感知并不显著,但是大多数游客对这里的酒吧还是比较喜欢的,认为酒吧建筑风格和装饰特色较为古朴,具有怀旧感,并且酒吧分布在前海和后海沿街,濒临什刹海,酒吧的视野空间和环境较好。

旅游凝视的功能在于空间的建构。旅游地在旅游者的凝视下被消费,旅游者凝视引起旅游地文化向“舞台化”、“表演化”方向发展,使得旅游地在时间和空间上被建构,最终发展成为一个与传统生活状态存在巨大差异的地方[13]。什刹海历史街区酒吧街的建立就是旅游凝视的结果,是老北京传统民俗文化自我的现代性表述与主动建构的产物。

“游客凝视”不是一种孤立现象,也不是一种单纯的旅游现象。事实上,激发这种游客凝视消费活动的东西,已经变成了一种综合性的文化工程[14]。进一步地统计分析发现在被调查游客中,39.9%游客认为什刹海历史街区能够代表传统老北京文化,来此旅游,他们能够较多感觉到传统老北京文化;17.4%游客能够深刻感受到老北京文化;37.1%游客在这里能够感觉到一点点传统老北京文化,5.6%游客则没有感觉。就不同区域差异而言,外地游客与本地游客对在什刹海能否感受到传统老北京文化存在较大差异,大多数的外地游客认为什刹海能够代表老北京传统民俗文化。就外地游客而言,不同的外地游客体验差异较为显著,约35%的外地游客认为什刹海历史街区比较能够代表老北京传统民俗文化,30%的外地游客则持相反的观点。就游客类型而言,文化型游客和观光型游客认为在什刹海历史街区比较能够体验到老北京传统民俗文化,而休闲型游客的感知体验则不相同。

游客体验什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号元素之间协调性。进一步分析游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号元素之间协调性的感知体验,结果显示,7.5%的游客认为这些旅游符号元素之间非常协调的,46.9%的游客认为它们之间是比较协调的,33.3%的游客对此持中立的态度,12.2%的游客认为它们之间不协调。总体上游客认为什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号元素之间是比较协调的。尽管酒吧是外来文化符号,但是什刹海前海和后海沿岸的酒吧整体外部建筑和装饰风格与周边地区相和谐。

游客体验什刹海历史街区传承老北京传统民俗文化的途径。从游客体验的视角来分析什刹海历史街区传承老北京传统民俗文化的途径。调查分析结果表明,大多数游客认为首先是留住居住于此的老北京人,其次是增加一些具有老北京传统民俗文化的参与性活动,第三是增加一些能够代表老北京传统民俗文化的文化表演。

游客对老北京传统民俗文化的体验。问卷调查统计分析发现,除了什刹海历史街区以外,游客认为能够代表老北京传统民俗文化的地区主要有故宫、前门大栅栏、天安门和南锣鼓巷。调研结果表明,这些能够代表老北京传统民俗文化的地方的整体建筑风格都与什刹海历史街区类似。

四、游客对什刹海历史街区的凝视分析

文章从游客体验的视角,分析游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号的凝视。研究结果显示:

1.游客凝视什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号元素主要有胡同、四合院、恭王府、三轮车、老字号、银锭桥、酒吧和寺庙等

相对而言,游客对旅游符号胡同、四合院、恭王府、三轮车、老字号和银锭桥的感知体验要显著高于非酒吧和寺庙的感知体验。什刹海历史街区传统民俗文化被作为旅游资源,在复杂多元的生产主体的交互凝视下不断地再生产;其再生产是文化符号的解码、抽绎、再编码、重新结构与展演的动态过程,在这一过程中逐渐内化为传统民俗文化的本真性;都市民俗文化传统经过旅游途径的再生产,在生产主体的交互凝视下被符号性地构建,呈现出来的已经不是“无旅游参与式”的传统本身,而是被客体化(把传统当作可以操作的对象)、被碎裂、叠拼的面向展演的传统,是各种内在的、外来的文化符号元素融合而成,呈现出“嵌合体化”的状态,游客凝视体验的是建构出来的民俗文化“奇美拉”。正如万建中教授所说,外来生产者会根据需求将民俗变成“权力资源”而加以利用,而民俗对于民众的规范力量是融入生活 。游客对什刹海历史街区传统民俗文化符号“胡同”、“四合院”等的凝视就是什刹海胡同游经营者根据游客的需求将这里的传统民俗变成“权力资源”加以利用的,而“胡同”、“四合院”是当地居民生活的载体,融入了当地居民的生活之中,是老北京“活着的历史博物馆”。

2.游客类型的差异影响游客凝视的内容

文化型游客和观光型游客对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号的感知体验要显著高于休闲型游客,其中文化型游客的感知体验最显著。说明在交互凝视过程中,作为同一凝视主体的游客之间对同一凝视客体的权力态度和权力向度差异,即凝视主体游客之间权力非均质化,在共同的凝视场域什刹海历史街区对传统民俗文化符号共同施加权力行为。

3.游客凝视一项综合性的文化工程

游客凝视是一种权力,游客通过这种权力途径和权力行为参与到旅游地的社会性建构当中。游客凝视主要关注将游客作为主体的建构行为和建构影响。什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号传承了老北京传统民俗文化,基于游客感知体验和凝视的视角,其传承的首要途径是留住居住于此的老北京人,其次是增加一些具有老北京传统民俗文化的参与性活动,第三是增加一些能够代表老北京传统民俗文化的文化表演。

4.游客对老北京传统民俗文化的感知体验

除了什刹海历史街区外,还有故宫、前门大栅栏、天安门和南锣鼓巷等。这些能够代表老北京传统民俗文化的地方的整体建筑风格都与什刹海历史街区类似。

五、游客凝视对于历史街区旅游开发的影响

什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号是依托什刹海地区的古朴的建筑风格和整体的空间建筑布局。什刹海胡同是老北京活的历史博物馆,是广大中外游客了解老北京,理解新北京的重要方式。什刹海地区也是北京历史文化保护区。因此,对什刹海历史街区传统民俗文化旅游符号的保护对其可持续发展意义重大。对什刹海历史街区传统民俗文化旅游的可持续发展提出以下建议:

1. 历史街区旅游开发过程中,要注重多权力主体的共同参与

旅游凝视处于一种涉及多个权力主体共同参与的交互式凝视的环境中,游客凝视的对象旅游产品是不断再生产的产物,在旅游开发过程中,要注意旅游凝视中权力主体游客的凝视。旅游凝视是一种交互式行为,不仅需要研究游客本身,也要研究东道主、游客与东道主之间互动的过程[15]。什刹海历史街区旅游发展过程中,作为东道主的当地社区居民是重要的权力主体之一,他们对该地传统民俗文化作为旅游资源的再生产产生作用,因此,在什刹海历史街区旅游开发中,注重多元权力主体的交互凝视,尤其是当地社区居民的参与。

2. 历史街区旅游开发过程中,遵循当地传统民俗文化自身发展的规律性

历史街区传统民俗文化旅游符号的发展要遵循传统民俗文化自身的发展规律,即解码、抽绎、再编码、重新结构与展演的动态过程,并在旅游开发过程中注重对传统民俗文化原真性的保护。

参考文献:

[1](美)Nelson Graburn.人类学与旅游时代[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.

[2]刘丹萍.旅游凝视:从福柯到厄里[J].旅游学刊,2007,22(6):91-95.

[3]吴茂英.旅游凝视:评述与展望[J].旅游学刊,2002,27(3):107-112.

[4]Cheong S-M, Miller M L, Power and tourism: A Foucauldian Observation [J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(2):371-390.

[5]邓小艳.符号消费背景下非物质文化遗产旅游开发的路径选择[J].广西社会科学. 2010,(4):38-41.

[6]谢彦君,彭丹.旅游、旅游体验和符号--对相关研究的一个评述[J].旅游科学, 2005,19(6):1-6.

[7]彭丹.论旅游体验中的符号及其解读[D].大连:东北财经大学,2005.

[8]杨振之,邹积艺.旅游的“符号化”与符号化旅游——对旅游及旅游开发的符号学审视[J].旅游学刊,2006,21(2):75-79.

[9]白凯,孙天宇,谢雪梅.旅游目的地形象的符号隐喻关联研究——以陕西省为例[J].资源科学,2008,30(8):1184-1190.

[10]孙九霞.族群文化的移植:“旅游者凝视”视角下的解读[J].思想战线,2009,35 (4):37-42.

[11]John Urry.The Tourist Gaze[M].London:Sage,2002.

[12]周宪.现代性与视觉文化中的旅游凝视[J].天津社会科学,2008, (1):111-118.

[13]张秀娟.“旅游凝视”视角下的民族文化建构研究——以广南县“世外桃源”风景区为例[D].昆明:云南大学,2012.

[14]周志强.从“游客凝视”到“游客化”——评《游客凝视》意识形态批评的理论贡献[J].文化与文学,2010,(1):138-142.

[15]陆林,汪天颖.近年来国内游客凝视理论的应用的回顾与展望[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2013,36 (5):497-501.

(作者单位:北京师范大学,北京 100875)

- 螺旋式理论下的工学结合酒店专业课程体系保障机制 研究

- “文化+”时代高职旅游专业学生创意策划能力培养 研究

- 高职旅游专业《导游业务》课程信息化教学设计

- 课程思政融入高职酒店管理专业课的探索研究

- 高职院校旅游管理专业学生创新能力培养探索

- 应用型本科院校职业化人才培养路径创新探讨

- 旅游专业“名师工作室”建设的必要性和可行性分析

- 旅游英语专业英语课的教学改革探索

- 分析我国旅游业专业人才的培养

- “威”“逼”“利”“诱”引导职校学生

- “课证赛”一体化教学模式研究

- 关于酒店管理专业学生顶岗实习问题的思考

- 近30年中外旅游咨询中心研究综述

- 论“一带一路”政策下出境旅游的发展

- 山东海洋生态旅游文化建设中特色旅游民宿的发展策略 研究

- 中外房车旅游发展文献研究

- 重庆市主城区民宿发展现状及建议

- 文博机构文创产品开发现状与开发思路研究

- 邮轮母港建设对三亚旅游发展的影响研究

- 基于吉祥文化的泰州旅游产品设计研究

- 供给侧改革背景下武汉市旅游消费需求实证研究

- 依托自然,立体旅游

- 山兰稻旅游开发初探

- 沈阳市旅游公共服务体系建设对策研究

- 常州“运河五号”创意街区文化与旅游融合发展现状 SWOT分析

- pseudozoological

- pss

- psv

- psych

- psyche

- psychedelic

- psychedelically

- psychedelics

- psyched up

- psyches

- psyche-up

- psychiatric

- psychiatrical

- psychiatrically

- psychiatric hospital

- psychiatrics

- psychiatries

- psychiatrist

- psychiatrists

- psychiatry

- psychic

- psychical

- psychically

- psychic healing

- psychicincome

- 集菀集枯

- 集萃

- 集萤

- 集萤收曜

- 集萤映雪

- 集蓼

- 集蓼茹荼

- 集藏

- 集装箱

- 集装箱汽车

- 集装箱码头

- 集装箱船

- 集装袋

- 集解

- 集让

- 集训

- 集议

- 集诊

- 集谋

- 集谛

- 集贤

- 集贤宾

- 集贤院

- 集贸

- 集贸市场