摘要: 自二十世纪八十年代全球化背景下掀起了政府治道变革运动,但资源配置中不仅存在市场、政府失效,政府治理也可能失效,善治理念应运而生。当前,“善治”已然成为国家治理的主流“范式”,成为学界、政界的主流“话语”。善治是公共利益最大化的社会治理过程,是一种网络协同治理模式。善治主体间关系是一种动态、复杂的网络互动“嵌套式”系统过程,从而实现社会有效治理及公共利益最大化,最终达到“多元自主、协同治理、共治共善”的总的、抽象化价值追求,走向善治社会。

关键词:善治视角 三大主体 网络互动 “嵌套式”系统

中图分类号:D621.5 文献标识码:A

1 提出问题

自二十世纪七八十年代以来,面对“市场失效”、“政府失灵”、“行政效能低下”及“自主性公民社会兴起”等社会现实,人们开始重新思考政府在社会管理中的角色定位,各国政府由此掀起了新公共管理治道變革运动,利用地方治理改革重塑政府与市场、公民社会间的关系。然而治理也可能失效,善治应是当前政府治理追求的理想状态。

善治作为社会公共利益最大化的治理过程,追求的是政府与公民社会间的多元主体合作治理,政府、企业、公民社会是社会善治的三大主体,基于善治视角下探究善治主体间的关系状态具有重要的理论和现实意义。关于政府、企业、公民社会主体间三角关系的研究,已有学者从不同角度进行了初步探索,但少有基于善治视角探究三者间的关系,也少有学者将三者置于生态系统之中探究其关系。因此,在推进国家治理体系和治理能力现代化的今天,基于善治视角下的三者主体间关系是怎样的?如何处理好政府、企业、公民社会之间的关系?这些问题是值得思考的。

2 分析框架

善治是治理的完美理想状态,是公共利益最大化的社会治理过程,本质特征是多元复杂社会下政府、市场、公民社会的一种合作治理关系。因此,与“统治”状态下的层级性金字塔系统结构不同,“善治”状态是一种网络协同治理模式,是一种动态、复杂的网络互动“嵌套式”系统过程。

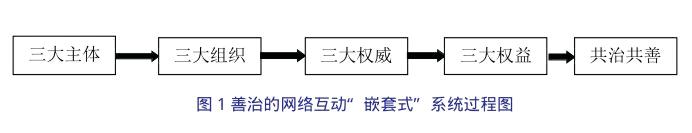

基于工具载体和价值目标的综合分析,如图1所示,善治视角下作为公共事务和利益的相关三大主体(政府、企业与公民社会),以各自三大组织(政府的科层组织、企业的市场组织、公民社会的网络组织)为载体,运用三大权威工具(政府的政治权威、企业的经济权威、公民社会的社会权威),实现三大权益(政府的政治权益、企业的经济权益、公民社会的社会权益),从而最终实现公共利益最大化,达到“多元自主、协同治理、共治共善”的总的、抽象化价值追求,走向善治社会。

“善治之‘善,“其首要基础和主要体现就在于善治网络互动系统结构之‘善,善治视角下的三角主体关系蕴含于善治的网络互动“嵌套式”系统结构关系之中。如图2所示,善治的网络互动“嵌套式”系统结构关系之“善”依赖于善治的网络互动系统主体要素结构间的“平等自由、自主自治”关系、组织载体结构间的“相互信任、协同合作”关系、权威工具结构间的“彼此认同、依赖共存”关系、价值目标结构间的“相互妥协、协商一致”关系。

3 善治的网络互动“嵌套式”系统分析

3.1基于善治主体要素:平等自由、自主自治

政府是社会政治领域强有力的政治行为主体,凭借拥有强大政治权力直接参与提供公共品和公共服务实现公共利益;企业是社会经济领域中最活跃的社会财富创造行为主体;公民社会是社会领域的社会行为主体,行使着社会权利,维护自身的社会权益进行社会活动与行为。由此可见整个社会可以分为政府、企业与公民社会三大善治之主体,它们共同构成了善治网络互动系统中最基本的主体要素结构一层。

善治是对公共事务治理的最好状态,是使得公共利益最大化的管理过程,而社会公共利益的相关主体显然是由政府、企业和公民社会三大主体构成,他们必然影响着公共利益最大化的实现并为公共利益最大化的实现所影响。善治视角下,需要三大主体之间的协同治理、共同合作才能实现公共利益最大化之目标,这体现为三者之间的“平等自由、自主自治”基本关系。

一是平等,即是指作为善治的主体之间的关系非统治模式下的“主—客体、领导与被领导”的关系,而是一种地位平等对待的网络互动关系,三者之间平等地参与分享公权力、分享公利益,达到既“共治”又“共善”的良好状态;二是自由,是建立在三者平等关系基础之上的政府、企业与公民社会能自由地进行内部事务自主治理而不受干涉,更重要的是能“自主自觉、自主抉择”地参与公共事务治理;三是自主自治,即是建立在自由平等关系上的政府、企业与公民社会行为活动的自主意愿性,体现为善治的自主治理特征。

3.2基于善治组织载体:相互信任、协同合作

善治的网络互动“嵌套式”系统的第二个层次应该是三大善治网络互动系统主体凭借什么“组织”形式组织起来,这是三大主体行为活动的载体。政府通过科层体制组织运行,企业通过市场机制实现财富创造,公民社会通过网络组织进行社会治理。“科层组织、市场组织、网络组织”三大组织要素的价值偏好、控制机制等方面各有特点、也各有优劣,三大组织载体的差异性使得善治网络互动组织具有一种“自组织特性”,即表现为博弈和多中心、同行动,而善治正是发挥三者的整合协调功能,相互补充、取长补短。作为善治主体的组织载体,三者的关系体现为“相互信任、协同合作”。

相互信任,是指善治组织间需要彼此信,做出可信承诺、值得依赖,组织间有良好的信誉和信任感,这种网络互信是善治主体的组织载体间协调合作的必要前提,也有利于减少相互间的交易行为成本、提高绩效,也会促进主体关系融洽;协同合作,是指善治组织间的协同互补和“再组织”,充分利用各自的资源能力共同合作形成合力以实现公共利益最大化。

3.3基于善治权威工具:彼此认同、依赖共存

从工具性层次看,各善治组织依赖于其权威进行善治行为活动,政府拥有强大的政治权力,凭借强大而独特的政治权威进行公共事务治理,企业凭借自身拥有的强大经济权威创造财富价值,公民社会通过社会权威要求承担公民义务参与社会治理。政府科层组织的政治权威核心在于公权力的合法性,具有合法强制的特征;企业市场组织的经济权威核心在于市场价格自由竞争,强调经济效益和效率;公民社会网络组织的社会权威核心在于公民社会运动,来自于社会公民的自主联动。三者之间表现为“彼此认同、依赖共存”关系。

彼此认同,是指政府、企业与公民社会的权威不仅在其各自领域内得到广泛认同,更要在三大主体间的认同与肯定,因为不同的权威协调规范着不同行为活动,这种认同是主体间协同合作、实现共治的基础;彼此权威也是依赖共存的,无论是哪一权威都有其特定的效果发挥领域,超过该特定领域就会失去权威的正当性和合法性,因此需要在彼此权威认同基础上,通过权威的协同合作,实现善治主体及其组织载体间的相互合作。

3.4基于善治价值目标:相互妥协、协商一致

基于善治价值目标角度而言,社会善治的目标是实现公共利益最大化,而社会公共利益最大化源于政治领域、经济领域、公民社会领域的公共利益实现。政府通过官僚制组织和政治权威提供公共产品和公共服务以实现公共利益的政治权益层面;企业通过市场机制和经济权威实现经济价值增值是公共经济利益实现的体现;公民社会通过网络组织和社会权威,维护全体公民的公民社会权益。可见善治社会的实现依赖于政治、经济、社会权益层面上的公共利益实现,从而构成了善治的网络互动系统价值目标结构,在善治实现的过程中,具体的价值目标本身具有性质上、实现手段上的矛盾对立,其实现过程也会有差异和分歧,所以其相互间关系体现为“相互妥协、协商一致”。

相互妥协,即是指善之主体间在坚守基本原则基础上对于具体目标价值的差异采用彼此退让、折中妥协的方式避免矛盾冲突;协商一致,是指通过协商、对话形式进行商讨,达成共识并一致同意;相互妥协是协商一致的必要前提,两者相辅相成,通过协商、妥协,寻求不同价值目标的均衡,实现善治整体价值目标。

4 小结与展望

综上所述,政府通过官僚制组织,依赖政治权威工具提供公共品和公共服务以实现公共利益的政治权益层面,是善治实现的核心治理主体;企业以市场机制为组织载体,凭借经济权威工具实现财富创造、经济价值增值是公共利益实现的经济权益层面,成为善治实现的重要主体;公民社会通过网络组织,运用社会权威工具维护全体公民的公民权益促进公共利益的社会权益层面,并因其社会权益成为善治的基础性主体。善治视角下三大主体间的三角关系是基于主体要素层面的“平等自由、自主自治”、基于组织载体层面的“相互信任、协同合作”、基于权威工具层面的“彼此认同、依赖共存”以及基于价值目标层面的“相互妥協、协商一致”;而也正是以此为原则妥善处理三者间关系方能实现社会善治之理想状态。当然,目前学术界尚少有对善治主体间关系的系统结构进行理论化研究,本文只是对善治三大主体间关系基于系统结构提出的初步构想,以期为走向善治、实现善治提供有益启迪与帮助。而更为操作化角度的善治主体间关系如何处理,善治的实现路径选择则是未来值得进一步深入探究的方向。

参考文献:

[1] 俞可平.治理与善治[M].北京:中国社会科学文献出版社,2000.

[2] 李春成.包容性治理:善治的一个重要向度[J].领导科学,2011(19) :4- 5.

[3] 熊节春.善治的伦理分析[D].中南大学,2012.

- 拍照扶贫

- 梁志鹏:啃下大气污染“硬骨头”,关键要减少污染能源

- 钱颖一:分享经济给政府的监管提出了新挑战

- 胡鞍钢:数字经济的应用将是政府改革的重要趋势

- 辜胜阻:在创新驱动供给上的制度创新尤为重要

- 十二部门将专项检查农民工工资支付情况

- 《控制污染物排放许可制实施方案》出台 全国性统一排污管理制度将建立

- 财政部印发地方预决算公开操作规程 地方预决算公开将更严格细化

- 国办:进一步扩大旅游文化体育健康等领域消费

- 李兆彦艺术作品欣赏

- 《让经济学回归常识:把日子过明白的超实用经济学》

- 《生活的哲学:寻找人生意义的12堂哲学课》

- 《大人物的世界史》

- 《喇嘛王国的覆灭》

- 各国政要着装背后的政治密码

- 领导者并非天生的

- 人世娑婆

- 听雪

- 《清明上河图》是描写清明景象吗

- 《清明上河图》身世传奇:多次入宫曾遭劫被调包

- 古建筑和器物上的龙装饰

- 当清代老宅正在消逝

- 传播学视阈下基于“一带一路”战略对西安鼓乐的宣传策略研究

- 生态环境支撑力在河洛文化资源开发利用中的作用

- 试论国学经典在文明校园建设中的作用

- cultlike

- cults

- cultual

- cultural

- culturally

- culture

- cultured

- cultures

- culture shock

- culture-shocked

- cultureshocked

- culture shocks

- culture vulture

- culturing

- culvert

- culverts

- cum

- cumbersome

- cumbersomely

- cumbersomeness

- cumbersomenesses

- cumdividend

- cum dividend

- cume

- cumin

- 奔驰跳跃

- 奔驰践踏

- 奔驰迅速

- 奔驰追逐

- 奔驰速度极快

- 奔驰,腾越

- 奔驶

- 奔驹

- 奔驹朽索

- 奔骛

- 奕

- 奕䜣

- 奕世

- 奕代

- 奕具

- 奕劻

- 奕叶重光

- 奕奕

- 奕奕在目

- 奕奕有神的目光

- 奕奕自喜

- 奕山

- 奕棋

- 奕楸

- 奕经