摘要:本研究以安徽财经大学财政与公共管理学院2015—2017级公共事業管理类学生为研究对象,采用定量分析研究范式及理论建模研究范式,探究“冷门专业”大学生转专业动因及对策。结果表明,该专业大学生转专业过程中存在严重的信息不对称现象,同时专业兴趣度低、专业前景认可度低及受他人影响等原因,导致该专业大学生转专业比率远超其他专业。

关键词:大学生 转专业 动因 信息不对称

中图分类号:G64 文献标识码:A

0 引言

转专业制度作为一块教学管理制度改革的“试验田”,经历了从萌芽探索到逐渐规范发展的过程。2003年,复旦大学244名学生的转专业行为在高校范围内引起关注,教育部第21号令进一步明确规定“学生可以按照学校规定申请转专业”,自此,各高校纷纷开展了各自的转专业制度模式的探索和实践。

伴随着大类招生的趋势,安徽财经大学于2008年制定《安徽财经大学普通本科学生转专业实施办法》,并逐步完善制定《安徽财经大学普通本科生专业分流指导意见》,进一步放开转专业的条件和限制。然而由于学校各专业热度差异及信息不对称现象的存在,多数学生转专业存在盲目性、跟风性现象。笔者依据对研究对象进行问卷调查及访谈日志的定量分析研究和对调查数据进行数学模型分析的理论建模研究,结合笔者所处研究对象环境的实际情况,探究安徽财经大学公共事业管理专业大学生转专业动因及对策问题。

1 方法

1.1被试

本研究选取安徽财经大学财政与公共管理学院2015-2017级公共事业管理类学生为研究对象。

1.2问卷设计

本研究使用自制的大学生转专业心理调查问卷,采用随堂发放并回收的方式进行调查。问卷综合调查单位实际情况及现存研究数据,选择考察了具有代表性的18个大学生转专业潜在动因进行调查。

1.3实施及数据处理

本研究项目在距离安徽财经大学2018年第一批次转专业考试前2个月对学生进行问卷调查。三个年级共发出问卷240份,收回214份,有效问卷211份。其中女生占58.64%,男生占41.36%。所有调查数据通过SPSS软件进行处理分析,统计方法采用t检验,显著性水平为t=2.2。

2 统计结果

2.1专业兴趣度对转专业行为的影响

通过对现存文献梳理发现,多数研究者将专业兴趣度作为影响大学生转专业行为的主要因素,其中华东师范大学徐琳等研究者更是提出“专业兴趣度是转专业倾向的一个有效指标,专业兴趣度低是导致转专业的最主要原因。”本项目研究者通过对被试群体所做问卷结果进行数据统计分析证实了这一观点。此外,通过调查数据显示,即便是该专业已经大三的学生中,仍然有76.19%的学生对所处专业不感兴趣。

由于被试群体所在专业的特殊性,属于调查单位中的“冷门专业”,且被调查专业学生大多为高考志愿专业调剂生,从而该统计结果的产生并非简单的在后天学习过程中而产生的对专业兴趣度低。不仅如此,专业兴趣度低也会直接导致学生对所学专业的相关信息漠不关心,从而使学生缺乏对所学专业的认知度,并进一步导致盲目转专业的行为。因此,如何在教学工作中培养学生对所学“冷门专业”的兴趣度是教育工作者的一大挑战,也是解决目前高校所谓“冷门专业”留不住学生现象所必须攻克的一道难题。

2.2专业认知度对转专业行为的影响

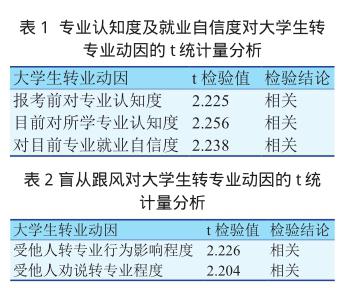

本研究通过对2015-2017所有被试者的整体t检验发现,报考前对专业认知度、对所学专业认知度、对专业就业前景清晰度、对专业就业自信度这四个影响因素对大学生转专业行为具有显著性。这一统计结果切合上文提到的专业兴趣度低直接影响学生对所学专业认知度,从而进一步导致学生盲目转专业行为的推论。研究者又根据被试者年级依次对2017级和2016级被试者进行问卷调查,并对数据统计处理发现,2017级的大一学生中有56.3%的学生对该专业不了解,2016及2017级两个年级中共有66.4%的学生没有进行过职业生涯规划,并且仅有29.95%的学生在转专业问题上接受过专业的指导与帮助。由此可见,2016至2017级被试者对该专业认知程度欠缺,同时缺乏专业指导与帮助,使学生无法有效规划职业生涯并对该专业未来就业及发展前景产生迷茫,从而导致转专业想法的萌生。不仅如此,在调查统计过程中,2015级的大三学生中依旧有66.67%的学生以该专业未来就业前景不好为由想要转离现处专业,且仅有19.05%的学生在大一转专业期间接受过专业指导与帮助。然而,通过学院提供数据显示,公共事业管理专业学生教学资源享有率最高,且本科毕业生就业率居全校前列。由此可见,学生在转专业过程中存在严重的信息不对称现象,对专业认知度的欠缺俨然成为该专业大批学生转向其他专业的主要动因之一。专业认知度及就业自信度对大学生转专业动因的t统计量分析,见表1。

2.3盲从跟风对转专业行为的影响

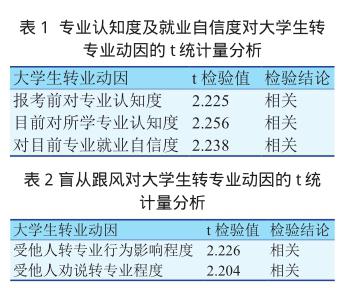

各高校所设专业间冷热程度不同、社会认可度不同及教学资源分配不均等问题,会在学生所处周围环境中产生一种“避冷逐热”的转专业氛围,直接或间接的导致学生转专业行为的盲从跟风性。安徽工业大学汪海峰等研究者提出“目前,大学生在转专业过程中具有一定的盲目性,例如集中转向‘热门专业而无视有限的教学资源,盲目的跟风而忽视自身的学习条件。”本研究调查发现,被试者中,62.35%的学生在大一期间或多或少受到过他人转专业的劝说,然而被问及对所转专业及原专业认知度时却知之甚少。不仅如此,在调查中我们发现,22.61%的被试者家长受到社会环境的影响也会对学生进行着转专业的引导,甚至有部分家长抱着“先进名校,后择专业”的想法引导学生填报高校调剂专业并在后期进行专业转移。由此可见,学生的转专业行为受到他人影响存在较为严重的盲目跟风性。高校如何合理分配教学资源,提高所谓“冷门专业”社会认可度,营造“专业平等”的良好学习氛围,打破学生在转专业过程中的信息不对称现象,是解决“冷门专业”学生盲目转专业行为的又一教学难题。盲从跟风对大学生转专业动因的t统计量分析,见表2。

3 讨论及对策

在强调人才知识结构多样性的现代教育理念体系下,高校理所应当采取大类招生和转专业政策,淡化专业意识,拓宽专业知识口径和提升学生知识面。学者杨东平提出:“转系、自由选择专业背后有一个现代教育的重要价值观,就是自由学习。选择什么专业是学生的权利,保证的是一种学术兴趣,只有这样才能有高质量的学习和研究。”诚然转专业制度经过多年实践表明,该制度能够在很大程度上帮助学生二次选择自身喜爱的专业,能够有效避免学生在初次专业选择时存在的盲目性及被调剂的无奈性所带来的负面影响,从而在一定程度上提高学生的学习积极性和个性发展的自由度。然而我们也应当正视转专业并不是“万能药”这一现实情况。如果学生一味的将所谓的“个人前途”全部压在转专业上而忽略了个人学习能力的提高和对新专业适应性的提升,那么与其说学生在选择更适合自己的道路,不如说学生在选择逃避自身存在的问题。

学生在选择是否转专业的过程中,应当对当前及所转专业进行充分了解,避免受到信息不对称现象的严重干扰。同时相关辅导员及专业任课教师也应当在学生初入学习时便开始不定期的培养学生对该专业的认知度及兴趣,在转专业制度实施前给予学生正确的指导和帮助。如果只是一味的强调专业自由思想,那么多数专业兴趣度不高的学生将极其容易受到他人影响一窝蜂的转向“热门专业”,造成原专业生源大量流失。从学院及学校角度而言,更是应该合理管理及分配教学资源,努力提高个别“冷门专业”社会认可度,营造各专业平等的学习氛围,从根本上杜绝学生盲从跟风、“避冷逐热”的病态转专业现象。

参考文献:

[1] 徐琳,唐晨.大学生转专业兴趣度与转专业倾向及行为的关系[J].心理研究,2011,4(3):72- 76

[2] 江海峰,张军.大学生转专业行为影响因素研究[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2016(06)

[3] 程瑛,周劍虹.我喜欢,我选择——高等教育体系逐步敞开“自主选择专业”空间[N].中国教育报,2003- 02- 19(2).

[4] 张颖超,陈培峰.大学生转专业现象研究述评[J].教育现代化,2015(16):173- 174.

- 浅析互联网+环境下的市场营销

- 企业行政管理创新存在的问题及其对策探讨

- 公共管理研究领域中的社会网络分析

- 关于提高大面积PVC塑胶地板混凝土垫层施工质量的分析与研究

- 电力营销风险管理及营销稽查探究

- 知识经济条件下小微企业文化管理路径创新分析

- 谈新闻媒体公信力困局与新闻道德建设

- 小微企业危机公关的应对措施研究

- 基于全媒体时代的电视媒体和电视新闻的发展分析

- 探讨如何对外协质量进行有效管控

- 动物疫病监测在动物疫病预防控制中的作用分析

- ABC分类法在库存管理中的运用分析

- 电视新闻主题性报道的传播与创新

- 试论电视民生新闻的泛娱乐化的发展倾向

- 南宁市石埠河黑臭水体治理方案技术路线浅析

- 工程企业基于项目管理的绩效考核体系研究

- 紫外分光光度法在保健食品检测中的应用研究与分析

- 企业目标管理的实施分析

- 关于电力调度运行中危险点的控制分析

- 基于ERP的企业管理与实施研究

- 电力系统高压电气试验中技术问题的重要性

- “互联网+”背景下企业管理模式创新研究

- 变电运维存在的安全隐患及解决措施研究

- 企业管理沟通问题及对策研究

- 航空制造产业链专业化分工及发展政策研究

- magic's

- magic²

- magic¹

- magistrate

- sightdeposit

- sight deˌposit

- sight draft

- sightdraft

- sighted

- sightedness

- sighters

- sightful

- sighting

- sightings

- sightless

- sightlessly

- sightlessness

- sightlessnesses

- sight read

- sight-read

- sight-reader

- sight-readers

- sight readers

- sight-reading

- sight-reads

- 一妇衔冤,三年不雨

- 一妻多夫制

- 一姓

- 一娘生九仔,连娘十个样

- 一娘生九子,九子各不同

- 一娘生九子,九子连娘十条心

- 一娘生九子,九子都不同

- 一娘生九子,子子不相同

- 一娘生九子,连娘十条心

- 一娘生九等

- 一子出家,七祖升天

- 一子出家,九祖升天

- 一子出家, 九祖升天。

- 一子受皇恩,全家食天禄

- 一子得第鸡犬升天

- 一子悟道,九族生天

- 一子悟道,九族生天。

- 一孔

- 一孔不达

- 一孔之见

- 一孔之见一隙之见

- 一字

- 一字一句

- 一字一板

- 一字一泪