[摘?要]莫扎特钢琴奏鸣曲在西方音乐史上占有重要的历史地位,这首《c小调钢琴奏鸣曲》KV457是他晚期奏鸣曲中十分有特点的一首。本文将对这首《c小调钢琴奏鸣曲》KV457第一乐章的曲式结构进行分析,对其音乐的创作特征进行论述。

[关键词]莫扎特;钢琴奏鸣曲;音乐分析

[中图分类号]G614?[文献标识码]A?[文章编号]1007-2233(2020)03-0088-03

1784年对于作曲家莫扎特来说是特别繁忙的一年,各类音乐会的邀请也要求他写下更多的作品,在这一年他结识了海顿,加入了共济会,这两件事都对他的创作产生了重要的影响。在音乐事业上的成功显然给他的创作带来了改变。这首《c小调钢琴奏鸣曲》创作于1784年10月14日,和《c小调幻想曲》(K475)一起题献给了他的学生冯·特拉特内,不同于早期奏鸣曲轻快、雅致的风格,本曲在开始就爆发出了强烈的情绪,通过这首作品,我们似乎看到了一个不一样的莫扎特。

一、结构分析

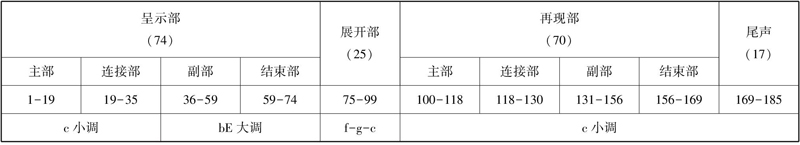

《c小调钢琴奏鸣曲》第一乐章为奏鸣曲式,其结构可划分如下表:

[作者简介]何雨晴(1995—?),女,上海大学硕士研究生。(上海?200444)

从小节数可以看出,呈示部是作品的主体,而展开部只占了全曲相当小的篇幅。作曲家在呈示部的主部和副部上分别通过补充乐句对其进行了扩展,因此在结构上都不方整。在乐曲的最后,作曲家加入了一个由主部主题开始的尾声,由主部主题开始的尾声在此前的一些作品也曾出现,如KV282第一乐章,但从未像本曲一样对其进行扩展,且全曲最后结束在VI级6和弦上。

二、呈示部

不同于贝多芬将其奏鸣曲的辉煌放在展开部,莫扎特在其奏鸣曲的展开部并未进行太多的发展,反而在呈示部放入了很多的巧思。

谱例1[1]为呈示部的主部,其调性为c和声小调,由两个4小节的平行乐句和11小节的补充乐句组成。主部的主题乐句由两个乐汇组成(见谱例1,分别标记为a、b):a是一个上行分解和弦音构成的具有动机性的乐汇,且这一动机在此后的连接部、结束部、展开部,甚至尾声都有出现;b先接着a上行三度进行随后反向五度跳进,和a形成呼应。和声上两个乐句之间形成了呼应,第一句为主到属,第二句则由属到主进行。补充乐句亦可分为5+6的结构:第一部分在和声上为属功能,第9小节至第13小节前两拍左手声部一直是属音的持续,而在右手的两个声部形成两个级进线条:bE-D-C-B和G-#F-F-E-bE-D,并在声部上做了一次交换;第二部分从第13小节第三拍开始,使用了多次导和弦与I6和弦的交替,直到第18小节进入终止式,并在第19小节强拍出现主和弦终止。第19小节强拍的主和弦既是主部的结束亦是连接部的开始,在此处形成侵入终止。

17个小节的连接部中间几乎没有停顿,但从它承担的功能上,大致可以分为承接主部、过渡、属准备三部分。连接部开始五小节,由主部主题素材a开始,在bB音出现时,调性已经转到了bE大调。在连接部的第8小节出现了连续bE-bB的上五度进行,形成一种疑问不确定的感觉,并在第5小节出现连续的bB音持续,做属准备,最后在第14小节解决到bE大调主音。

副部可分为8+16两部分,前八小节为两个四小节的平行乐句,右手声部在高音区和低音区形成呼应。同时,在高音声部存在bE-E-F-#F-G的半音线条进行,形成强烈的推动力,而G音一直未得到解决,使得这个动力一直延续到了其后长大的补充乐句。

同样具有动力的半音化线条也出现在了补充乐句的开始,高音声部的bB-B-C-bD的进行,加剧了向主音bE进行的强烈诉求。作曲家在这里似乎有意识地要对副部进行扩展,旋律通过第三小节的下行级进已经解决到了主音,但在和声上使用了阻碍终止,使得副部继续延续。随后,在全曲第51小节出现bE大调的II6后,将这个和弦持续了6个小节,直到第57小节才真正进入终止式。

结束部可分为4个乐句,前8小节为变化重复的两个乐句,均以K64-V7-I结束;第三个乐句在和声上为IV-I的补充终止,而最后一句在旋律和和声上都起到了过渡的作用,音乐材料上再次使用了主部主题动机,结束在G音上的大小7和弦正是展开部第一个和弦的上五度和弦。

三、展开部

和莫扎特此前的大部分钢琴奏鸣曲一样,本曲的展开部也十分短小。

在调性上,展开部进行了两次离调,由f和声小调的属和弦进入,第75小节至第84小节的和声分别为f和声小调的V-VII7-I-V-I-V-I。第85小节至第88小节为g和声小调第V-I。

第89小节还原B音的出现,调性又回到c和声小调,由导和弦开始,和声经过I-V-VII最后整个展开部结束在属五六和弦上。

展开部的第一个乐句与连接部有着紧密的关联,从谱例2上可看出,展开部的第一个乐句与连接部在节奏上和旋律走向上基本一致,尽管在和声进行上有所差别。

之后的12小节,在节奏上一直重复谱例2第2、3小节的织体形式,主部主题素材分别在高音和低音声部重复,与之对应声部保持密集的三连音进行,值得注意的是,作曲家在三连音进行中也隐藏了级进线条。

四、再现部

主部从第100小节开始原样再现。

连接部在再现时有了较大的变化,可分为三部分:4+4+6的结构。

第一部分莫扎特仍使用了主部主题的素材,并在左右手声部上形成了紧接模仿,和声为c小調的I-IV进行。第二部分可细分为2+2的结构,旋律上为一次变化重复,和声上使用了那不勒斯和弦,为V/bII-bII。第三部分为属准备,连接部第八小节的和声为VII/V,并在下一小节解决到属和弦,其后的三个小节虽为属和弦和VI和弦的交替,其功能仍主要为属功能,在旋律上再次出现了和呈示部相同的连续上五度跳进,在12小节持续属音,最终在第13小节得到解决。

五、尾?声

尾声可分为两个部分:第一部分由主部主题材料开始,在左右手声部形成模仿,值得注意的是,尾声的第5小节最后一拍到第12小节,左右手声部形成了一个八度的反向进行;第二部分从第156小节开始,第156小节至184小节,其低音声部的中心音为主音和属音的交替,在持续下行的低音线条中,音乐又复归于沉静。到了第182和183小节作曲家在高音声部使用了VI级和弦的分解,且在最后将全曲结束在了VI级六和弦上,造成一种意犹未尽的感觉。

结?语

在这个作品中,莫扎特对整个作品,大到整体结构,小到每个音符的走向,都显现了他天才的把控能力。最彰显着这首作品的特点的部分存在于主部主题,正如菲利普·唐斯所评价:“这部作品的力量并非来自于任何发展的过程,这对于作曲家是极为罕见的……开头的向上猛推首先得到了一个习惯性的回答。”[2]除了需要与主部形成对比的副部外,这个主部主题几乎存在于第一乐章的每一个部分。此外,作曲家在作品的多处使用了侵入终止,使得各段、各句在衔接上十分紧密。同时,他在不同声部加入半音化线条,这些线条半音化进行,有着明确的指向性,加强了音乐的动力。整个第一乐章呈现出一种延绵不断的音乐进行。

注释:

[1]罗伯特·泰希穆勒.莫扎特钢琴奏鸣曲集[M].长沙:湖南文艺出版社,2005:176—184.

[2]菲利普·唐斯.古典音乐:海顿、莫扎特与贝多芬的时代[M].上海:上海音乐出版社,2012:570.

(责任编辑:崔晓光)

- 浅议如何提高高中物理课堂教学效果

- 相约让音乐课堂更有效

- 培养良好习惯,上一堂精彩的科学课

- 声势律动在初中音乐教学中应用分析

- 学前教育专业特色课程的设置规划

- 手机与课堂教学

- 通过日记画培养小学生美术核心素养的研究

- 对以人为本形体教学理念构建

- 问题教学法在《仪表电气设备原理》课程中的探索与实践

- 自主发现,合作探究教学模式的研究

- 如何构建初中化学课堂教学模式

- 多媒体在高师基本乐理教学中的几点应用

- 浅谈小学信息技术教学

- “大班授课,小班讨论”教学模式的探索

- 高校通信工程专业实训模式研究与探索

- 高职计算机基础及应用教程

- 理论力学课程案例式教学改革探索

- 浅谈信息化教学在园林专业课中的应用

- 谈谈音乐教学中二声部训练的有效方法

- 音乐游戏在小学音乐教育中的作用与实践

- 基于新形势下小学机器人教育意义的探讨

- 大学物理化学实验教学中存在的问题及实验教学改革初探

- 浅谈在综合实践活动课程中培养小学生实践能力的教学路径

- 汽车运用与维修专业教学中存在的问题及改革措施

- 让阅读的原野开满鲜花

- hidden agenda

- hiddenagenda

- hidden unemployed

- hiddenunemployment

- hidden unemployment

- hide

- hide-and-go-seeks

- hide-and-seek

- hide and seek

- hide-and-seeks

- hideaway

- hideaways

- hidebound

- hided

- hideless

- hideosities

- hideous

- hideously

- hideousness

- hideousnesses

- hide-out

- hideout

- hide-outs

- hideouts

- hider

- 炎卉

- 炎嚣

- 炎国

- 炎土

- 炎埃

- 炎夏

- 炎夏夜间无声的闪电

- 炎夏天打冷战——不寒而栗

- 炎夏季节

- 炎夏永昼

- 炎夏的夜晚

- 炎天

- 炎天暑日的

- 炎威

- 炎威酷暑

- 炎官

- 炎州

- 炎帝

- 炎帝女儿魂化的鸟

- 炎序

- 炎庭

- 炎彩

- 炎德

- 炎徼

- 炎方