张春雨 苗雨

[摘要]冀东民歌涵盖了丰富的人文内涵,是燕赵文化的重要载体。很多冀东民歌的演唱家、作曲家通过长期的艺术实践,挖掘了大量的民歌素材,创作出大量冀东风情的民歌作品,为冀东民歌做出重要贡献。新中国成立后,在冀东民歌的挖掘和整理方面做了大量工作,收集到民歌两千余首,其中优秀的有《捡棉花》《放风筝》《绣灯笼》《茉莉花》等。《捡棉花》是一首地方色彩非常浓厚的昌黎民歌,它是呔韵民间音乐文化的经典代表,旋律优美、风趣活泼、语言淳朴。本文通过自己的演唱体会,以及阅读大量的书籍、期刊、学术论文,对冀东民歌的产生与发展,冀东民歌的艺术特色,以及冀东民歌的演唱技巧进行分析。

[关键词]冀东民歌;艺术特色;演唱技巧

自古燕赵大地地理位置优越,北靠燕山,南临渤海,滔滔滦河自北向东穿过。冀东地区涵盖了唐山、秦皇岛及京、津、冀部分地区,是链接东北地区的重要纽带,是河北民间歌曲的重要组成部分。

作为一个河北唐山人,从小耳濡目染听了许多冀东民歌,对我音乐的学习产生了深刻的影响。冀东民歌在河北民歌中,具有鲜明的特点和独特的风格,是一个比较独立的色彩区。经过千百年的传承与创新,冀东民歌在内容、曲调和风格等方面都比较丰富,分布和流传的范围也较为广泛。冀东民歌和其他早期民歌一样,都是劳动人民对生活、劳动的观察,即兴创作,口口相传,所以,曲调优美、通俗而口语化。冀东民歌的语言特色是“老呔儿”,在民歌的海洋中独树一帜,也使冀东民歌有了更深的研究价值。

一、冀东民歌概况

(一)冀东民歌的产生及发展

冀东人民勤劳朴实,在长期的劳动实践中,创造了具有冀东风土人情的民族民间文化,孕育了不同体裁、题材的民间曲调,且旋律优美、清新朴实、委婉动听,并由此派生了荣誉中华的“冀东三枝花”:评剧、皮影儿、乐亭大鼓[1]。戏曲艺术和民间音乐的蓬勃发展,为冀东地区沉积了深厚的文化底蕴。

新中国成立后,各级政府在民歌的整理和挖掘方面做了大量工作,收集到民歌两千余首,如冀东民间老艺人曹玉俭演唱的《捡棉花》《秀灯笼》《放风筝》等,在冀东地区广为传唱。为了更好地传承和发展冀东民歌,使冀东民歌发扬光大,许多作曲家在此基础上改编和创作了大量艺术作品,如刘荣德先生的女生独唱作品《槐花海》,郭文德改编的合唱作品《捡棉花》《茉莉花》等,使冀东民歌在丰富多彩的民族文化大家庭里有了一席之地。

(二)冀东民歌的分类

冀东地区地势复杂,不同的地理状况形成了不同的风土人情,在劳动实践中也就形成了不同的民歌种类。沿海渔民号子高亢而有力,山区的山歌悠长而豪放,遍地流传的叫卖调、小调、秧歌调更是丰富多彩、韵味十足。

在北部山区的遵化、迁西、迁安等地,人们在放牧的过程中,为了消遣时间以及和远处的朋友交流感情,产生了山歌《山坡羊》,曲调高亢、节奏自由、曲式结构比较简单。

南部地区是浩瀚的渤海,这里的渔民以出海打鱼为生,渔民为了度过艰难的出海捕鱼生活,他们会喊不同的号子,形成劳动合力,从而产生了气势恢宏的“渔民号子”,其特点是明朗欢快、坚毅粗犷、幽默风趣,如《丰南渔民号子》《乐亭渔民号子》等。

中部平原地区有广大的农村和城市,流传着许多民间小调,有杂货商人沿街叫卖的各种“叫卖调”,内容质朴、幽默,如《卖豆腐》《磨剪子戗菜刀》;有城乡欢庆节日和丰收的“秧歌调”,音乐节奏活泼,欢快热情,如《乐亭地秧歌》《丰南篓子秧歌》;有老百姓根据民间故事创造了富有生活情趣的民间小调,这些民歌内容既有反映家庭生活、社会劳动的,又有歌颂劳动人民忠贞爱情的,如滦县的《茉莉花》《送情郎》,昌黎的《秀灯笼》《捡棉花》等。这些民间歌曲旋律优美,歌词贴近生活,深受老百姓喜欢。

二、以《捡棉花》为例分析冀东民歌的艺术特色

(一)语言特色——“老呔儿”方言

冀东民歌在语言方面可以说是独树一帜,演唱家刘荣德先生曾说:“民歌的音乐语言,是生活语言的美化、升华,民歌的旋律离不开当地人们的自然音调。旋律的许多表现规律与生活语言有密切的因果关系。”[2]因此,冀东民歌的旋律音调来源于当地人们的日常方言。在语言方面,冀东方言属于汉语北方语系,但冀东方言和普通话在语音、语调、节奏上有着明显的差异,“呔儿韵”是冀东语言的核心,也就是俗称的“老呔儿”。“老呔儿”是人们对在滦河下游的昌黎、滦县、乐亭这个地缘文化圈中生活的人们的一种称谓。因为生活在这个区域的人们生活习俗和习性相近,尤其是其语言具有如吟似唱的韵味、悠长而婉转的腔调,所以被称为“老呔儿”。

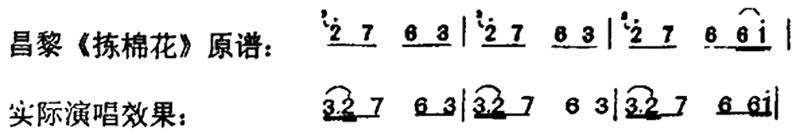

字调的高低扬抑与音调的高低扬抑有很大关系,可分为阴平、阳平、上声、去声四调类。[3]虽说冀东地区四声变化大,但识别它的关键标志是二声。见谱例1:

谱例1:昌黎民歌《捡棉花》第1小节-第5小节

如谱例1所示,《捡棉花》是呔韵民间音乐文化的经典代表,例中“年”字,重复了两次,都明显地唱成“niǎn”,变二声为三声,并且都在“年”后面加入“儿化音”,这也就是“老呔儿”方言的主要表现之一。见谱例2:

谱例2:丰南民歌《梁山伯》

谱例2中的“学”字,唱成了“xùe”音,将二声唱成了四声。

由此可见,字调对唱词有着明显的影响,当地人民在唱歌的时候对曲调的润腔通过上挑下滑及倚音、装饰音的加工,将语言的灵魂依附在民歌的旋律上。

(二)旋律及調式特色

冀东民歌的旋律特征:曲调丰富优美、婉转细腻而贴近日常口语。旋律进行跨度较大,大部分采用的是从中音区开始,大跳到高音,然后回落到低音区。特别是在曲调的进行中会运用大量的衬词、滑音、挑音等装饰音,成为冀东民歌显著的旋律特征。

冀东民歌中的“捡棉花”是一个庞大的家族,因为语言呔儿味十足,与其他地区的捡棉花调完全不相同,被称为“捡棉花家族”。冀东地区盛产棉花,而捡棉花调则是在捡棉花的劳动过程中产生的民间歌曲,因此,冀东地区才产生了多首以捡棉花为题材的民间歌曲。[4]我们最为熟知的是昌黎民歌《捡棉花》,其次乐亭、抚宁、秦皇岛也有自己地方风格的《捡棉花》。

1.《捡棉花》曲式分析

昌黎《捡棉花》由完整的四个乐句组成,是加变宫的六声羽调式,其曲式结构是:a+b+c+c,5+4+7+7的非方整性结构。 是全曲的主题动机,贯穿全曲,后面的旋律都是由它变化发展而来。前两小节严格重复,第三节同头异尾并开始扩展,每节重音都落在第一拍上,有加强语气的感觉。第二句是第一句的变化重复,起到承上启下的作用。第三、四乐句相叠,加入许多的上挑音与下滑音,与前两句形成了上下两片的结构。

整个作品最突出的特点就是加入了许多衬词如“游哇”“呼嘿”“嗯哎”等,衬词也大都放在后半拍,有推动节奏加强语气的作用,为乐句起到了补充作用,还可以强调音乐的风趣与幽默,听起来更加富有乡土气息。

冀东民歌中还有许多音程跳跃的进行,在《捡棉花》中最常出现的就是四度、五度的跳跃。见谱例3:

谱例3:昌黎民歌《捡棉花》

这样的跳跃可以体现冀东人民豪爽、率真的性格。

在旋律发展的手法上,主要运用重复的写作手法,这首乐曲的曲式并不复杂,只有四个乐句,但是却将旋律重复了九遍,这样大量的重复只在冀东地区的叙事歌曲中常见,可以加深听众对歌曲的理解和记忆,也可以将叙事的过程描述得更加充分。

《捡棉花》在旋律进行上主要采用了两种手法:

(1)波浪形-旋律曲线进行

谱例4:昌黎民歌《捡棉花》

这种波浪式的旋律运动方式,既符合冀东方言上挑音与下滑音的语言规律,又极富歌唱性,反映出演唱者喜悦的心情。

(2)直线型-旋律平行进行

谱例5:

这里像三个“游哇”近似于京剧念白,削弱了旋律线条感,重点强调歌词和节奏,通过衬词与歌词的交相呼应,表现姐妹两个去捡棉花时悠哉的场景。

2.捡棉花调的对比

这首《捡棉花》与其他羽调式的歌曲有所不同,它将“re si la”作为骨干音,表现出了一种欢快、喜悦的情感色彩。秦皇岛的《捡棉花》和昌黎的《捡棉花》调式相同,但它却是将“la mi”作为支撑旋律的骨干音,例如开头的两句。

谱例6:秦皇岛《捡棉花》

如谱例6所示,这与两地的方言不同有很大关系,相对于昌黎方言,秦皇岛的方言比较平缓和平和,所以很少出现倚音和跳音,多运用二度级进和三度级进来进行。

另外两首捡棉花都是五声调式,乐亭的属于五声宫调式,抚宁的属于五声徵调式,但是却有着许多相似之处,我们把两首歌的曲谱做一下对比。

谱例7:《捡棉花》与《拣棉花》意义相同

如谱例7所示,前四小节的旋律几乎相同,后面却向不同的方向发展。在色彩方面,宫调式和徵调式都属于色彩比较明朗的调式,体现出自己的调性特色的同时又有着共同点。

由此可见,冀东民歌的旋律看似简单,其实内涵深奥,巧妙的将上挑下滑音,个性鲜明的衬词,音程的跳跃结合在一起,看似是情感的流露,其实蕴含许多技巧的问题。

三、冀东民歌的演唱技巧

冀东民歌的演唱风味十足,婉转动听,在精准把握其旋律特征的前提下,也要研究演唱技巧,把握好它的行腔和韵味,气息运用和咬字吐字。许多冀东民歌都没有现成的曲谱,大多数都是靠老百姓对生活、劳动的体会进行即兴演唱和改编,以口传心授的方式一辈辈传下来,存在一些随意性,因此,对其演唱风格的研究显得更为必要。

(一)气息的运用与咬字吐字

气息是唱歌的动力,是美好歌声的基础,元代的燕南芝庵的《唱论》中有“偷气、取气、换气、歇气、就气,爱者有一口气”的论述[5]。他强调指出了掌握各种气息技巧的重要性,爱好唱歌的人全靠气息的支撑。演唱冀东的老艺术家常说:“干活要有劲儿,唱歌要有气儿”,所以在冀东民歌的演唱过程中和西洋唱法一样讲究用气,注意气息的控制和运用。冀东民歌演唱家曹玉俭曾对弟子说;“吸气好比吃东西,吃少了饿得慌,吃多了撑得慌。用气好比过日子,不能用得净眼毛光,要留些家底,唱起来才能从容不迫。”[6]这些通俗易懂的语言,却道出了演唱时气息运用的深刻道理。

冀东民歌在演唱时的咬字吐字非常讲究,既要清晰标准又要保持语言的特点。歌唱是语言的升华和美华,自然語言中的声、韵、调,经过延长、夸张、美化,便成了表达人们思想感情的歌声,因此我们在演唱时也要达到字正腔圆的标准。冀东老艺人一贯要求“吐字如钉,行腔如云”。[7]“以字行腔”是把握冀东民歌风格的基础,也就是唱得要比说得还清楚。由此可见,在演唱冀东民歌是要有足够的气息支撑,并且做到字正腔圆、以字行腔,才能把握好冀东民歌的演唱风格。

(二)技巧性的润腔唱法

在演唱冀东民歌时最重要的就是把握唱歌的韵味,冀东民歌老艺人曹玉俭曾说演唱民歌有两怕“一怕没味儿,二怕没字儿,行腔韵调才感人。”所以要特别注意“老呔儿味”的拿捏,才能唱出地道的冀东民歌。因此在演唱时也要掌握一些特殊的润腔演唱技巧。

第一种是卷舌音。冀东方言多儿化音,有着浓郁的地方风格,这些儿化音和常见的北京话中的儿化音有所不同,北京话的儿化音多为轻声,如“哥们儿”“电影儿”,而在冀东地区往往会把儿化音拖长,使得上挑下滑的特点更突出,更富有歌唱性。

谱例8:昌黎民歌《捡棉花》

在演唱儿化音时,舌头要保持适当的放松,并贴近硬腭。

第二种是嘟噜音,也就是我们所说的弹舌。在冀东民歌中经常会遇到“嘟”“呼”“嘚”等衬词,往往都会用嘟噜音的演唱方式。

谱例9:昌黎民歌《捡棉花》

谱例10:昌黎民歌《绣灯笼》

两首作品中的“咧呼嗨”和“呀呼嘿”,都把“呼”字做嘟噜音的处理,演唱时口腔放松,舌头微微抵住上牙膛,气流吹动放松的舌头,使其上下震动,演唱状态有点类似意大利语中的“r”。这样演唱可以使歌曲更加活泼,大大提高了作品的表现力。

第三种是倚音,倚音一般时值较短依附于旋律音,我们在演唱时经常会轻描淡写的带过,而《捡棉花》中的倚音要唱的扎实厚重,甚至比主音更为突出。

谱例11:

第四種是控音。主要是运用鼻腔来控制发声,才用“一唱三叹”的演唱方法。例如《捡棉花》中的“游哇”的“游”字,就是运用鼻腔将“游”字的母音切断两次,形成“游呼呼哇”的演唱效果。

结? 语

冀东民歌是劳动人民智慧的结晶,是人民心声的流露,也是历史的见证。我国是一个多民族的国家,56个民族紧密团结在一起,冀东民歌作为北方汉族民歌的重要组成部分,更加值得我们去保护和研究。因此,深入研究冀东民歌,不仅是艺术范畴的事,也是在塑造和捍卫民族精神。

本文从冀东民歌的产生、发展和分类,介绍了冀东民歌的概况。通过民歌《捡棉花》来分析冀东民歌的艺术特色,主要表现在“老呔儿”的语言特色,及上挑下滑音,个性鲜明的衬词,音程跳跃的旋律特色。在演唱方面,冀东民歌的气息运用与咬字吐字要特别注意,还有最具特色的就是技巧性的润腔唱法。

在新时代的发展下,民族音乐的价值变得越发珍贵,需要更多人对其进行传承与保护,只有这样才能让珍贵的艺术瑰宝得以继承和发扬。

注释:

[1]郭文德.冀东民歌合唱作品的演唱风格[N].音乐周报,2011-11-30.

[2]刘荣德,李殿明.冀东民歌研究[M].北京:人民音乐出版社,2000:121.

[3]侯琳琦.冀东民歌的音调来源、旋律特点及演唱技巧[J].人民音乐,2011(05):55.

[4]张珺颖.冀东民歌现状调查与传承保护研究[D].河北大学,2016:11.

[5]白宁.燕南芝庵《唱论》[M].北京:人民音乐出版社,2014:56.

[6]徐丽君.试述如何把握冀东民歌的风格[J].唐山师范学院学报,2006(01):125.

[7]郭文德.冀东民歌合唱精编[M].北京:中央音乐学院出版社,2013:16.

[收稿日期]2020-06-09

[作者简介]张春雨(1996—),女,江苏师范大学音乐学院硕士研究生;苗雨(1971—),男,江苏师范大学音乐学院院长。(徐州 221116)

(责任编辑:崔晓光)

地址:江苏省徐州市铜山区江苏师范大学泉山校区张春雨

电话:15521267964? ? ? ? 张震代理

- 发动机药柱环向开槽结构完整性研究

- 红外偏振成像技术在空空导弹上的应用展望

- 基于伪随机序列的无线电测距系统设计

- 线阵中基于降维NC—MUSIC的非圆信号DOA估计算法

- 基于前馈补偿的直升机控制律设计与仿真

- 基于条件数理论的高维组合导航系统可观测性分析

- 舰载机初始对准综述

- 美国空基反导拦截系统的发展浅析

- 系统安全性分析技术在空空导弹中的应用

- 室温硫化硅橡胶在红外探测器中的应用

- 导弹舵面的复合材料设计与分析

- 随机振动载荷下发射装置尾罩疲劳寿命分析

- 临近空间高超声速飞行器发展现状及其防御问题分析

- 直升机载空空导弹发展趋势

- 基于冲压发动机技术的远程战术导弹制导与控制发展综述

- 2015年国外空空导弹发展动态研究

- 美国下一代空空导弹发展历程与启示

- 基于MDF方法的装药燃面推移算法研究

- 无热化保形光学系统设计

- 二次曲面共形整流罩像差特性研究

- 集成光波导陀螺在空空导弹的应用展望

- 扩展卡尔曼滤波器的目标机动信息估计研究

- 基于鲁棒轨迹跟踪的直/气复合鲁棒控制设计

- 超表面研究进展

- 相控阵大功率T/R模块关键技术分析

- proalliance

- proallotment

- pro-alsatian

- pro-alsatians

- proalteration

- proamateur

- proamendment

- pro-americanism

- pro-americanisms

- pro-anaphoral

- proanarchism

- proanarchisms

- pro-anarchy

- proanarchy

- pro-anglican

- pro-anglicans

- proapostolic

- proappointment

- proapproval

- pro-arab

- pro-arabic

- proarbitration

- proarbitrationist

- proarbitrationists

- proaristocracy

- 窥寻

- 窥度

- 窥度闚儗

- 窥御激夫

- 窥恣

- 窥戎

- 窥探

- 窥探测度

- 窥探癖

- 窥探,伺望

- 窥探,推测

- 窥摇

- 窥攻

- 窥望

- 窥朝

- 窥欲

- 窥测

- 窥测一斑

- 窥测时机

- 窥涉

- 窥涉百家

- 窥深

- 窥牖小儿

- 窥玉

- 窥玩