雷发茂 陈礼生

摘要:物理学习的主要目的不仅是学习物理知识,更重要的是让学生通过学习物理知识,学会学习,学会探究,形成正确的价值观。在教学中,教师要注重科学探究的教学。要引导学生在探究中学习物理的研究方法,掌握一定的实验技巧和用数学处理物理问题的能力。同时养成正确的科学观和价值观。科学探究不是唯一的课堂教学方式,教师可根据具体内容灵活地选用不同的教学方式。

关键词 《力的分解》 物理教学设计

教学过程:

1创设情景,引人课题

1.1问题情景

学生进行实验1演示:一根绳中间悬挂一重物,让两位同学拿着绳的两端用力拉,看是否能将绳子拉直。

想一想:为什么不能拉直呢?

1.2导入课题

这就是本节课我们要学习的内容:力的分解。

2提出问题,探究新知

(1)学生阅读教材,思考下列问题:

①什么是力的分解?

②力的分解与力的合成是什么关系,它们遵循什么定则?

③如果不加限制条件,一个力可分解为几组分力?

④在实际处理力的分解时又该如何进行呢?

(2)借助多媒体分析力的分解的有关概念和方法,形成初步的物理观念。

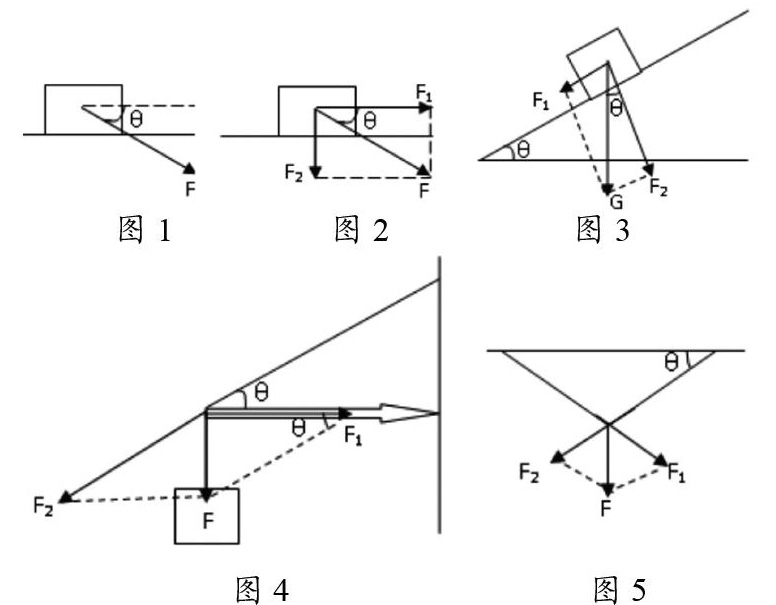

(3)探究1:

①已知放在水平面上的物体,受到与水平方向成 角的斜向下的推力F的作用;

②这个力产生两个效果:F1水平向前推物体,同时F2竖直向下压物体;

③学生进行实验2演示:让学生将物体放在中间悬空的薄板上,引导学生感受物体往前运动的效果和观察薄板的形变;

④引导学生利用三角函数知识得出力F两个分力的大小:F1=Fcos ,F2=Fsin 。

探究2:

①已知放在斜面上的物体所受重力为G,斜面倾角为 ;

②这个重力产生了两个效果:F1使物体下滑(故有时称为“下滑力”),F2使物体压紧斜面;

③学生进行实验3演示:将薄板倾斜放置,感受物体沿斜面下滑,感受物体沿斜面运动和观察薄板的形变;

④引导学生分析得出力G两个分力的大小:F1=Gsin ,F2=Gcos 。

思考1:当 增大时,F1、F2如何变化?为什么高大的桥要造很长的引桥呢?(减小斜面的倾角)

结论1:分解力的步骤:分析力的作用效果;根据力的作用效果确定分力的方向;应用平行四边形定则进行分解。

探究3:

①作用在三角支架上的力F的作用效果怎样?如何分解?

②学生动手感验实验4:用细线分别手指和连接铅笔的一端并悬挂一个物体,让铅笔的尖端水平对着手掌,使物体静止平衡;

③引导学生分析得出力悬线对铅笔的拉力F两个分力的大小:F1=,F2=,。

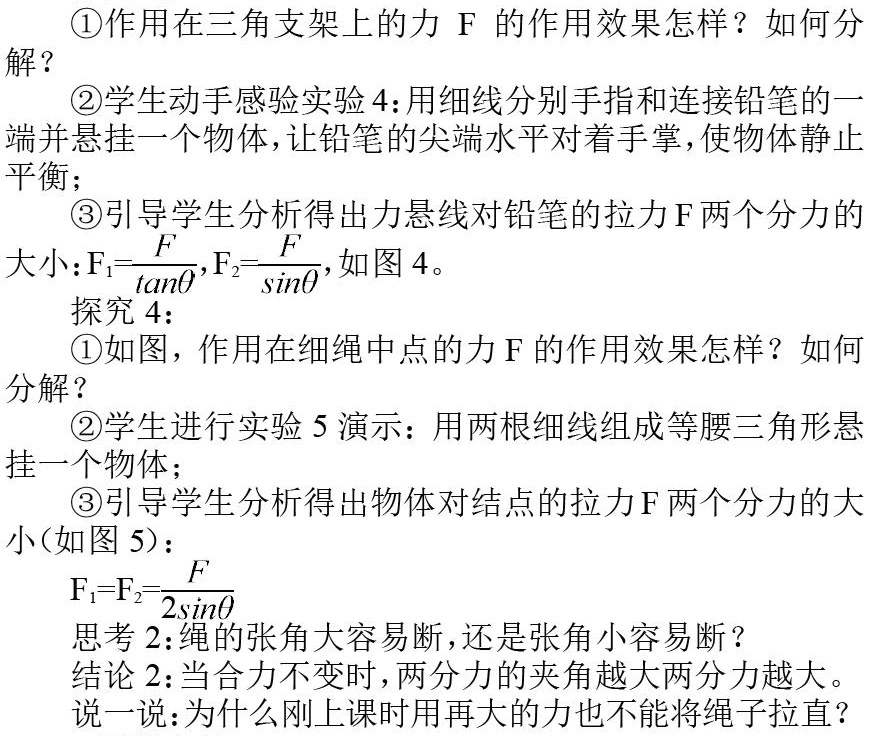

探究4:

①如图,作用在细绳中点的力F的作用效果怎样?如何分解?

②学生进行实验5演示:用两根细线组成等腰三角形悬挂一个物体;

③引导学生分析得出物体对结点的拉力F两个分力的大小:F1=F2=

思考2:绳的张角大容易断,还是张角小容易断?

结论2:当合力不变时,两分力的夹角越大两分力越大。

说一说:为什么刚上课时用再大的力也不能将绳子拉直?

3课堂小结

(1)力的分解:求一个力的分力的过程,叫力的分解。

①力的分解是力的合成的逆运算,同样遵循平行四边形定则;

②如果不加限制条件,一个力可分解为无数组不同的分力。

(2)力的分解按照力的作用效果来分解。

4布置作业:教材66页第2题

教学感悟:

本案例教学设计以创设问题情景为切入点引入课题,能基于学生的切身体验,有效激起了學生的探究兴趣;设计4个探究过程引导学生自我选材进行实验体验,让学生对自己的开放性思维和创新能力进行了训练,基于实验得出结论;在课堂上通过提出问题,通过科学思维的方法从定性的角度分析问题,得出的基本结论,初步形成了物理观念,通过设置两个思考和由探究结果经过批判性思维升华得出的结论;通过引导学生进行实际操作,可以让学生“在学中做,在做中学”,既提高学生的实验能力,又实现物理观念的形成;通过“探究、思考、结论、说一说、小结”实现了物理知识认知规律由“情境到模型、模型到知识、知识到能力”的发展过程;明确学习力的分解知识不是本课的目的,能形成运动和相互作用观念,知道力的分解这个处理力的工具可用于今后大多数实际物理问题的解决中才是关键,有助于促进学生核心素养的发展。

- 盘活政府还贷收费公路资产

- 《巴塞尔协议III》与商业银行经营管理改进

- 互联网金融发展动因、存在问题及建议

- 中国股权众筹的发展研究

- 对接雄安新区应关注的“虹吸现象”

- 职业教育会计实践教学问题研究

- 高校国际商务英语专业课程中思政教育的渗透策略

- 企业内部会计控制工作中存在的问题及对策分析

- 以预算为核心的财务管理一体化信息建设对策研究

- 对社保基金的财务管理风险及控制研究

- 新时代下行政单位财务管理中存在的问题与措施研究

- 集团公司财务共享服务中心的构建策略

- 管理会计在市政企业管理中的应用探析

- 浅析公立医院全成本控制

- 电网企业财会队伍建设策略分析

- 内控视角下对环境咨询公司财务风险管理的措施探讨

- 农村财务管理的模式及创新探讨

- 投资类公司全面预算编制思路探讨

- 企业财务管理与业务工作的融合研究

- 煤机企业财务内控制度的建立与完善

- 国有石油销售企业财务管理水平提升策略研究

- 构建质量管理体系 提高企业产品质量

- 中小型建筑企业薪酬体系管理

- 企业目标成本管理与控制分析

- 浅谈ERP在石油企业物资管理中的应用

- bear-off

- bear-on

- be around

- be around the corner

- bear out

- bear-out

- bearposition

- bear poˌsition

- bear raid

- bearraid

- bear run

- bearrun

- bears

- bear sb/sth in mind / bear in mind that...

- bear sb/sth out

- bears-on

- bear up

- bear-up

- bear with

- bear-with

- bear with me

- bear with sb/sth

- bear witness

- bear²

- bear¹

- 因惊恐而心中无主

- 因惊恐而颤抖

- 因惊惧或寒冷而颤抖畏缩的样子

- 因惊惧而寒颤发抖

- 因惊惧而毛发耸立

- 因惊惧而耸立

- 因惊惧而颤栗

- 因惊慌而心悸

- 因惊讶而站立

- 因惊骇而两手出汗

- 因惋惜而叹息

- 因惦记而不断说起

- 因惦记而提及

- 因想吃而流口水

- 因想念而放心不下

- 因惶恐战栗

- 因惶惧而屏息

- 因惶愧而汗出

- 因愁而生的白发

- 因意外事故而死

- 因意外的刺激而害怕

- 因意外而发呆

- 因意外而没有成功

- 因意见不合大声争辩,互不相让

- 因意见不和而不满