李妹琳

[摘 ? ? ? ? ? 要] ?在《平郊建筑雜录(续):由天宁寺谈到建筑年代之鉴别问题》中,梁、林二先生基于不同时期砖塔形式演变的脉络,对于天宁寺的年代做出了准确的判断。从文中引证的砖塔,可以做一个历史脉络的横切面,探讨在1934年前后的营造学社进行田野工作的理论背景。通过阅读《天宁寺》登载的1935年第五卷第四期之前的《中国营造学社汇刊》以及1934年及以前相关学者的关于中国古迹之著作,初步再现当年营造学社对中国建筑的信息来源以及对砖塔的研究视野。

[关 ? ?键 ? 词] ?天宁寺;古建筑;田野工作理论

[中图分类号] ?TU-092 ? ? ? ? ? [文献标志码] ?A ? ? ? ? ? ?[文章编号] ?2096-0603(2019)27-0244-02

一、1934年及以前营造学社的田野工作

或许由于平郊地区距离较近,关于《平郊建筑杂记》中数次赴京郊探访的时间,《中国营造学社汇刊》的工作报告中并没有明确的记载。笔者只能根据1935年发表在汇刊上的《天宁寺》一文中提到:“一年来,我们在内地各处跑了些路……北平广安门外天宁寺塔的初稿竟然原封未动……一年半前所关怀的平郊胜迹……”推知营造学社对于天宁寺塔的调研和天宁寺塔初稿的完成时间应为1934年夏季之前。

1932年3月《清式营造则例》脱稿后,学社开展对古建筑深入的实地调研及测绘工作。1932年春,梁思成一行人赴蓟县调研,发现了独乐寺;1932年六月,梁思成调研宝坻广济寺三大士殿。1933年4月、11月,营造学社成员两次赴河北正定进行调查,其中第一次调查发现隆兴寺、开元寺、广惠寺华塔、临济寺青塔、天宁寺木塔等;第二次补充调查赵州桥等建筑。1933年9月,营造学社调研大同古建筑华严寺、善化寺等以及云冈石窟、佛宫寺木塔。此后便是梁氏夫妇去调研晋汾古建筑,时间为1934年8月,应该已是《平郊建筑杂记》初稿之后。由此可见,在《天宁寺》中援引的建筑,营造学社世纪勘察的只是少数,除房山云居寺塔、正定临济寺青塔、大同华严寺善化寺等建筑之外,其余的应当都援引自其他学者的研究成果。

早在发表于1932年《中国营造学社汇刊》第三卷第一期《我们所知道的唐代佛寺与宫殿》中,第十六图为大雁塔,第十八图为嵩山会善寺净藏禅师塔。这两张照片同样超出了营造学社的田野调研范畴,出处亦不明。

由此可知,营造学社早期在田野调查还不够完善时,通过借鉴其他学者的实地研究资料、图片,结合早期对历史文献的爬梳工作的基础,形成了对于中国古代建筑沿革的认知体系。

二、外籍研究者的前期工作与营造学社的关系

1930年在东北大学的讲稿《中国雕塑史》中,梁思成提到了对于学社前期工作的诸多提供者——大村西崖、常盘大定、伯希、沙畹、关野贞、喜龙仁,“俱有著述,供我南车”。其中更是对喜龙仁的著作有大量的翻译援引。同样,乐嘉藻在1935年出版了《中国建筑史》更是提及了大量古建筑案例,远超过营造学社的田野调研的范畴。

由此可见,外国专家学者早期对于中国建筑的田野调查,提供大量的实地资料和实景照片,弥补了营造学社初期对中国建筑实例的匮乏。对于中国建筑史的理论框架建构起到了借鉴作用。

(一)鲍希曼等欧洲学者对中国古建筑的探访及著作

最早一批对中国古迹进行勘察的欧洲人当属沙畹(Emmanuel-Edouard Chavannes,1865—1918)、伯希和(Paul Pelliot,1878—1945),其中沙畹对于古建筑留影较多。清光绪三十三年(1907),沙畹及摄影师、传拓工在内的一行人等,对于我国四川、河南、陕西、山西、山东、北京、辽宁、吉林等地的名胜古迹进行详尽的摄影记录,留下大量的图文资料,由1909年出版《北中国考古旅行记》可见一斑。

鲍希曼(Ernst Boerschmann,1873—1949)在1902—1904年即以东亚国家驻防部队旅建筑官员的身份在华工作。1906年,他在德国政府的支持下,以科学顾问的身份来华,自此开始对中国为期三年的建筑调查,直至1909年,调研了中国18个省份中的14个。鲍希曼回国后,在1910年6月19日的备忘录中,对此行材料收集情况进行了呈列——共计两千五百张古迹草图、约一千页建筑测绘和记录、八千张建筑照片、两千张拓片(大多关于人物及装饰图案)、数百本城市和寺庙规划图的原稿、画册、舆图等典籍。基于这些调研成果,他分别于1923年出版德语版《中国的建筑与景观》,于1925年出版《中国建筑》。

在其著作方面,鲍希曼关于塔的著作,对于营造学社的研究工作颇有裨益。鲍希曼在1932年致函中国营造学社,赠予其于1931年出版的著作《中国宝塔》,同时于函中表示愿成为中国营造学社通讯社员,并最终受到聘请。《中国营造学社汇刊》第三卷第一期也阐明了鲍希曼关于中国营造之论著的翻译工作,“(三)中国宝塔鲍世曼著艾克瞿兑之叶公超节译”。

在《英叶慈博士论中国建筑》一文中亦强调了鲍希曼对于营造学社建筑体系的建立,尤其是对砖塔的贡献做出了高度评价:“能将本题提纲挈领、概括评论、首推德国之鲍希曼博士(Dr Ernst Boerschmann)。一九零六年(光绪三十二年)鲍君奉德政府命来华考察建筑事业及中国建筑与文化之关系。在华三年(光绪三十四年宣统元年之间)游遍十四省。结果将所得著书数册贡献国人。论中国庙宇建筑者,计有两卷……共有极精美之照片五百九十一种。尚有许多图画,未记在内……建筑学文库中之一种,专论古塔。(其他西人论塔之著作。亦不少。)总计古塔之数约有二千。现今存在者以太室山之塔为最古……”

鲍氏对中国建筑的研究工作,并没有被营造学社重点提及,原因一为其著作过于零散杂乱,体系性不强,仅可提供按图索骥之蓝本,二是鲍氏用欧洲中心论的视角将中国古建筑视为零散的文化现象,与营造学社的出发点相左。这种矛盾也导致鲍希曼对于中国早期建筑研究工作的成果很长时间以来并未得到充分重视。在1931年鲍希曼出版了《中国宝塔》之后,由于中国营造学社开始本土的田野调查,因此鲍希曼停止了他的建筑调研活动。

除鲍希曼外,来自瑞典的喜龙仁(Osvald Siren,1879—1966)从艺术史角度也对中国建筑进行了阐释。喜龙仁出版诸多关于中国古建筑、文物史迹的著作——《北京的城墙和城门》(1924)、《中国雕刻》(1925)、《北京故宫》(1926)、《中国绘画史》(1930),以上著作成为营造学社的早期文献研究的重要参考。

(二)关野贞等日本学者对中国古建筑的探访及著作

日本的建筑史专家关野贞(1868—1935)来中国较早,曾于1906—1907年、1907—1908年和1918年三次到访中国,行迹包括河南、山东、山西、陕西、天津、北京及江南各地。关野贞留下的影像资料,大部分保存在东京大学(当时的东京帝国大学)工学部。

日本学术团体与营造学社保持着频繁的交往。营造学社社员阚泽在1931年曾赴日访问,受到了日本建筑学会术语编纂委员会的接待。在“九一八”事变之后,营造学社与日本学者逐渐切断了联系。

我们回溯当年的历史,可以获得的资料势必比当事人局限得多。因为无奈的时空限制,以及部分文献在国图处于破损不可见状态,笔者竭尽全力搜索了流传至今的文献资料,《天宁寺》文中仍有几座建筑的未能溯源,分别是玄奘塔、香积寺塔。

三、《天宁寺》一文中照片的图片来源

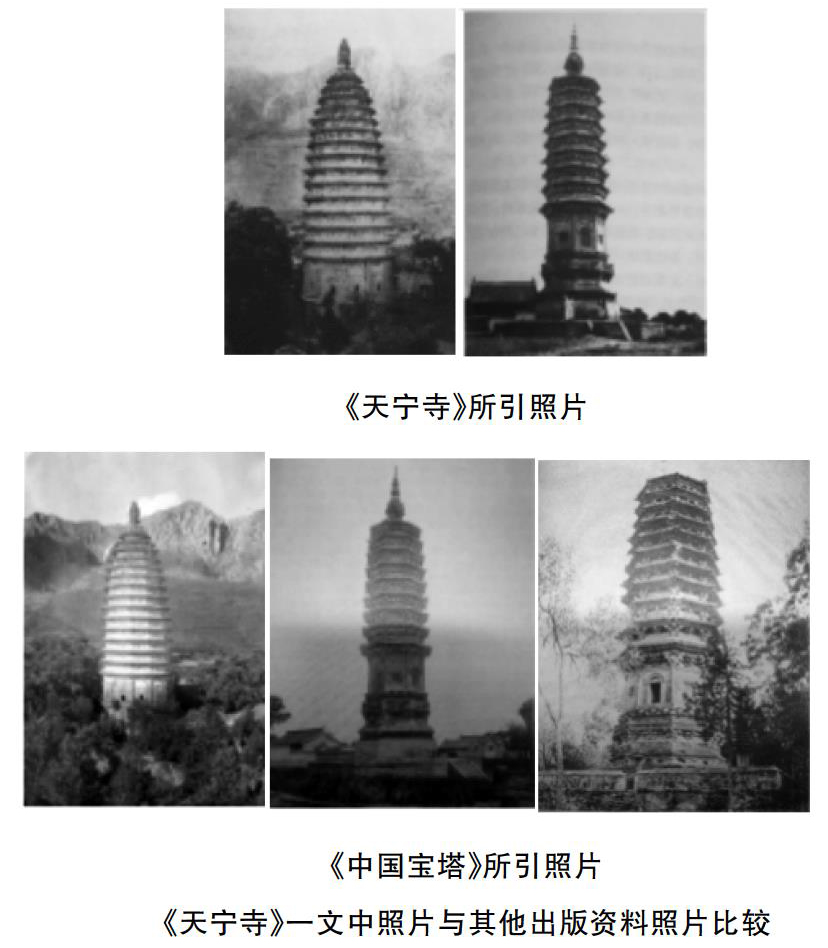

《天宁寺》一文中引用的图片无一来自外国学者的资料,至少在出版的著作中,第十一图的乙的玄奘塔在其他学者的著作中无记载与图片。下面列举部分《天宁寺》一文中照片与其他出版资料照片,以供比对。

四、结论与推测

由此可知,国外学者的研究,或可为营造学社的理论框架提供按图索骥之作用。就当时的研究而言,营造学社所能获取的资料并不如我们想象的那样匮乏。譬如涿县普寿寺塔,在民国二十五年出版的《涿县志》附录中亦有照片。《涿县志》的年代稍晚于《天宁寺》成文,但是也说明了当时各地对于其文物有一定的重视,并有所记载。

在1935年后,日本学者关野贞、伊东忠太等均对于奉天(沈阳)附近的辽代砖塔有过较为深入的研究及著作发表,然而营造学社的出版物中并未引用。可知战事原因以及营造学社自身田野工作的開展,营造学社开始形成自身的研究方法,完善了对于中国古建筑的认知,逐步实现了学术上的自给自足。

参考文献:

[1]中国营造学社.中国营造学社汇刊[M].中国营造学社,1931-1934.

[2]梁思成.梁思成全集.第一卷[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[3]林洙.中国营造学社史略[M].天津:百花文艺出版社,2008.

编辑 司 楠

- 简论高职高专内涵建设

- 构建高校安全教育与管理机制的创新举措

- 浅议高校工资管理中存在的主要问题及对策

- 高职院校学风建设现状分析

- 如何巩固马克思主义在当代大学文化建设中的指导地位

- 论学习的方法、特点及其规律

- 地方院校土建类专业网络公开课的构建

- 高职示范院校社会服务能力扩散效应研究

- 浅谈定点医疗机构费用审核的必要性和合理性

- 我国养老服务业与养老金融支持问题探析

- 将封缄物的内容物不法据为己有行为的定性

- “四互”、“一建”民办高职教师党支部创新建设探究

- 论我国文化旅游产业中的行政指导问题

- 缩微技术的发展及其在图书馆中的地位和作用

- 浅析韩愈师生观的当代启示

- 诚信对职业道德养成的作用

- 新媒体时代写作传播方式变革

- 《安全技术防范系统》课程实践性教学改革的研究

- 中小企业物流管理的现状及思考

- 互联网+背景下高职院校教育教学改革之思考

- 构建价值投资型中国股市体系

- 现代化境域下高校思想政治教育话语及其转型

- 论如何提高高校图书馆电子阅览室的利用率

- 轨道交通网络清分收入和客流关系分析

- 沪深股市VaR的实证分析

- phylum

- physical

- physicalcapital

- physical capital

- physicaldistribution

- physical distribution

- physical education

- physical educations

- physical (examination)

- physical examination

- physicalization

- physically

- physicalness'

- physicalness

- physicalnesses'

- physicalnesses

- physicalness's

- physicals

- physicals'

- physical scientist

- physicaltherapist_

- physical²

- physical¹

- physician

- physicianess

- 飗

- 飗飃

- 飗飗

- 飘

- 飘一代

- 飘一族

- 飘上天的气球——轻浮

- 飘举

- 飘举仙境

- 飘乡

- 飘仙芝

- 飘兀

- 飘光

- 飘决

- 飘凌

- 飘击

- 飘动

- 飘动不定的样子

- 飘动摇曳

- 飘动摇曳的样子

- 飘动的山林雾气

- 飘动的样子

- 飘动的烟雾

- 飘动的白绢

- 飘动的袖子