王佳雨 常晟 赵志勤 蔡磊

摘要:移动学习、大数据、云计算等技术深刻影响着在线教育的实施范式,通过线上和线下教学(OMO)相融合的课程模式,在线教育完成了从翻转课堂到智慧学习再到智慧校园的发展历程。在疫情防控背景下,在线教育却面临了前所未有的“完全云端”模式。通过梳理几十所中学的在线课程实施案例,总结探索了“同时异地”和“异步异地”的远程在线课程实施范式,以及以此为基础的完整课程实施范式。并从“变革线上教学策略、重组在线课程资源、建设创新生态学习空间”的角度对远程在线课程的挑战和机遇进行分析,以期为深化在线课程发展、提升学校应对未来教育的能力提供建议。

关键词:远程云端? 在线课程? 实施范式

随着网络技术的发展,尤其是自2015年来“互联网+教育”的理念席卷而来,传统线下教学一直受到互联网技术的影响,在线课程从以电脑为终端的E-Learning逐步转换为以移动终端为媒介的M-Learning。移动学习、大数据、云计算等技术切实地影响着学校的管理、教学的组织、课程的实施以及教学的评价。为深入贯彻落实党的十九大精神,积极推进“互联网+”行动,切实加快教育信息化进程,教育部发布了《网络学习空间建设与应用指南》,从个人空间、机构空间和公共应用服务的角度,推动教学方式和学习方式的变革,旨在利用技术的优势,打造人人能学、处处能学、时时可学的泛在化学习环境,从而克服时间、空间限制,引导教师、学生完成真实情境化的学习活动。

中国是移动互联技术、5G技术最为迅猛发展的国家之一,中国教育在技术的不断影响下,也引发了教育范式的结构性变革,成为最先探索和实践OMO(Online-Merge-Offline,线上与线下融合)课程即通过线上和线下教学相融合课程模式的国家之一,从翻转课堂到智慧学习再到智慧校园,教学和学习模式不断发生变革,OMO融合课程模式也在不断搭建、探索、创新。但在一场突如其来的疫情防控背景下,不仅传统线下课程教学暂不能施行,OMO线上线下融合课程模式也不能采用,传统课程的设置、教学环节的实施、学习效果的评价、师生与生生互动的交流,都必须采取完全在线模式,在线教育面临了前所未有的“完全云端”模式的挑战。

一、“完全云端”中学在线课程的实施范式

移动互联技术带给教育变革的不仅是教学资源的丰富化、优质教学资源的共享化、复杂教学情境的真实化,还带来了教学场景的异地化。而教学场景的变革,对于传统班级组织、面授教学带来了颠覆性的变化,也催生了新的教学方式。

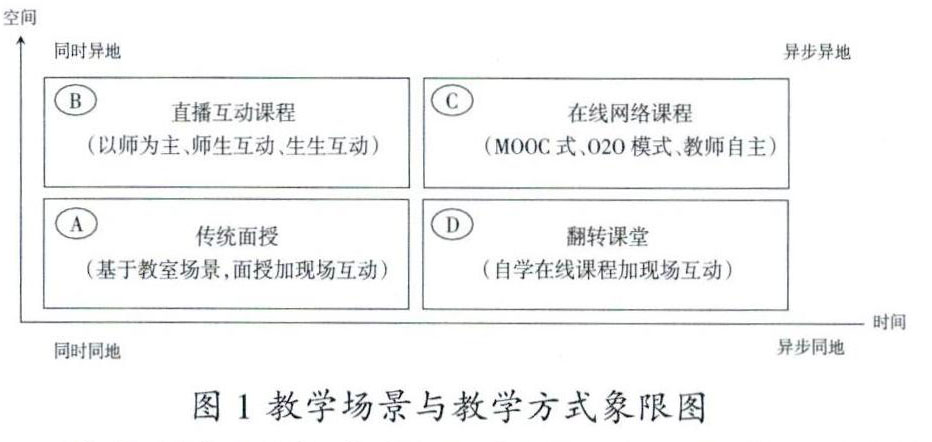

教学场景按照象限可以分为“同时同地”“同时异地”“异步异地”和“异步同地”四种场景。其中,“同时同地”是基于教室场景,教师面授课程,在课程实施的过程中,教师可以通过与学生现场互动,直接完成课程实施和课程评价环节。“同时同地”教学场景高效运行,但受到教学资源展示呈现的局限,教学内容受限于教师本人与教研团队,对学生学习反馈的数据分析则相对耗时费力。“异步同地”模式,是传统的翻转课堂模式,即调整课堂内外的时间,学生课前学习内容,取代教师对于基础信息内容的讲解,从而节省了宝贵的师生交互时间,引导学生对更深层次探究问题的学习,学生自主规划、掌握节奏,学习更加个性化,参与度更强。“同时异地”的直播互动课程,实现了师生之间、生生之间的空间分离,但保留了传统课堂教学的时间聚集性,是在“完全云端”时期,对传统课堂的最为相似的在线模拟。而“异步异地”的在线网络课程,教和学既独立于空间,又独立于时间,完全赋予了学生学习的自主性和主动性。

图1 教学场景与教学方式象限图

“同时异地”的直播互动课程和“随时随地”的在线网络课程,是目前远程在线课程的主要实施形式。但课程的组织不仅仅有课堂,同时还有课程计划的拟定和通知、线上课堂人物和授课流程的组织、课后练习的布置与反馈搜集、线上测试的组织实施等。因此,本文基于真实完整的课程实施过程,探索不同教学场景下的在线课程实施范式。

1.在线网络课程

2008年,加拿大曼尼托巴大学学习技术与扩展教育中心的乔治·蒙斯与斯蒂芬·唐斯开设了第一门在线课程,基于此課程,“慕课”概念应运而生。作为大规模在线开放课程(Massive Open Online Courses,简称MOOCs),通过其显著的大规模、开放性、在线课程、社区与测试(课程结构要素俱全)的特征,引发世界性浪潮。为了应对慕课学习过程中师生互动的缺失,小规模限制性在线课程(small private online course,简称SPOC)作为混合式教学模式进一步发展。

作为对标MOOCs和SPOC的中学大规模开放性在线课程,2020年2月19日,“国家网络云课堂”正式上线,以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础,同时协调北京、上海、浙江等地教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等将本地本校网络学习资源向社会开放。同时腾讯云课堂、学而思、新东方、猿辅导等教育机构也上线一大批在线课程,通过学习诊断、教育定制等方式,针对性定位一批线上教学内容,部分学校也采取教师自主录制课程形式,更为针对性、及时性地进行在线网络课程。

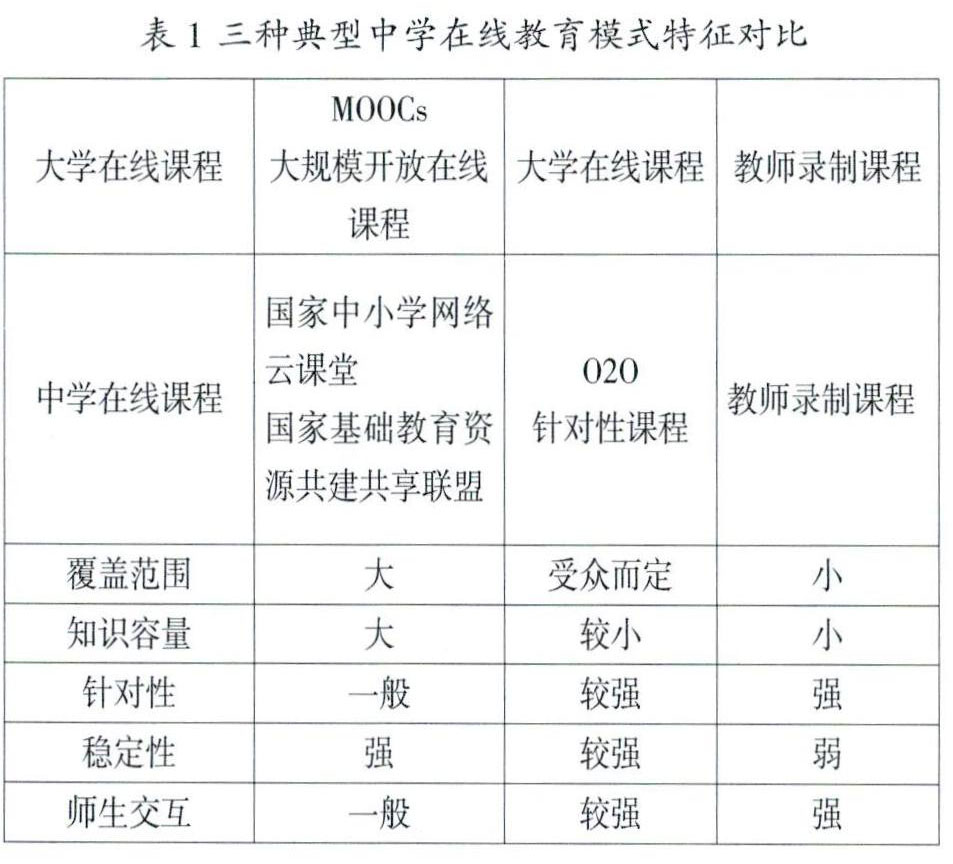

以大学在线课程为对标,中学在线课程可分为“大规模开放在线课程、O2O针对性课程和教师自主录制课程”三类,由于基础教育与高等教育的核心差异,小规模限制性在线课程未在中学广泛铺开,表1展示了三种典型在线教学模式,从“覆盖范围、知识容量、针对性、稳定性、师生交互”等特征进行对比。

表1 三种典型中学在线教育模式特征对比

“完全云端”远程在线课程,由于学习过程的异地异步性,对教学方案的通知与接收反馈、学生学习情况的管理和反馈都存在着一定阻碍。因此,采用在线网络课程的中学,都采用答疑群等方式辅助课程实施。部分中学利用清华大学“雨课堂”“爱课程”“学堂在线”等作为在线授课的平台[1];利用Anyshare、百度云盘、腾讯微云作为视频数据存储和发送平台,作业发送与收集平台;通过对海淀区教师进修学校空中课堂、人大附中联合总校、北京101中学等十几所中学在线网络课程分析,总结在线网络课程实施范式(如图2所示)。

图2? ?“异步异地”在线网络课程实施范式

2.直播互动课程

直播互动课程是指通过智能手机、电脑、Pad等终端,在互联网平台上实时呈现教学过程、师生互动等行为的一种新兴的在线学习方式,具有现场感、同步交互性等特征[2]。与在线网络课程相比,直播互动课程具有较强的师生即时互动优势。部分教育直播平台还具有举手提问、实时测试、评价反馈、生生互动等功能。

直播互动课程主要由教师个体来实施,课程内容可以由教师本人自主设计,目前也存在直播过程中教师播放各类在线网络课程的混合式教学模式(Blended Teaching)。目前通过对直播互动课程的研究,仅有O2O教育机构对课程资源进行面向学生付费开放,各中学的网络直播课程往往形成闭环,仅限有限群体完成。因此,对直播互动课程的研究,主要集中在支撑性教学平台的课程实施分析。

目前承载直播互动课程的平台主要分为四种类型:在线会议模式、即时通讯模式、公共直播平台与针对直播功能开发的直播教育平台。表2展示了四种典型的在线直播平台,从教学管理、受众情况、师生交互、课堂功能、评价功能等特征进行对比。

直播互动课程教学中,学生在线学习,教师以屏幕讲授方式与学生进行交流,在突破了时空限制的同时,却缺乏传统课堂教学的真实感,提问、小测试等师生活动,探究、分组合作等生生互动的方式大大受限。结合直播教学特征,参照适时教学(Just-in-time Teaching,JITT)模式[3],通过对中国人民大学附属中学及人大附中联合总校、北京11学校及其联合学校、O2O教育模式下的精华学校的直播互动课程的分析,本研究设计了如图3所示的在线互动课程实施范式。

3.整合式在线课程

疫情防控的特殊背景下,“完全云端”异步教学需求旺盛,远程在线教育呈现井喷式发展。总体而言,在线教育主要分为提供教学支撑的服务类平台和提供教学资源的资源类平台,而二者往往是相互影响、不可分割的。由于疫情期间在线授课并发数大,服务器、云计算能力的要求非常高,稳定优质教学支撑平台往往能吸引最多的用户;同时,优质、针对性好、吸引力强的教学资源也会增加用户的粘性。目前为止,在线教育平台往往不能提供完全解决方案,现行的在线课程往往存在着“通知用微信,上课用腾讯会议,考试用问卷星,收集作业用云盘”等现象,学校管理者、教师、学生、家长往往在各类平台中反复切换,疲于应对。

因此,针对“完全云端”远程在线课程,完善的课程方案非常重要。2019年1月,教育部发布了《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》,从宏观层面对基于网络的学习空间建设作了关键性指导,提出从属于机构空间架构下的校园空间的主要调用范畴及校园空间,包含资源共享、教学支持、学习交互、决策评估等内容。网络学习空间是建立在物质校园基础上的信息化解决方式,一体化地解决在线课程的管理、实施与评价。

借助网络学习空间与智慧校园等实施框架,部分在线教育平台作出了重新定义在线教学方式的努力探索,主要以Moodle、UMU、智学网等为代表,从一体化学习空间的角度,整合了教学管理、教学实施和教学评价,构筑课程解决方案的实施范式。

二、“完全云端”中学在线课程的实践探索

1.制定发挥线上优势的教学策略

疫情当前,各级教育部门、学校迅速响应,顶层设计,同时也依据反馈不断作出调整。随着在线教育施行一段时间,教师疲于录课、直播;学生疲于打卡,穿梭于各大在线平台;家长疲于上传,监督。许多学校线上教育完全复制了线下教育的实施方式,从课程设置到上课形式再到作业批改环节,对原有线下教育进行全面复制,许多线下教育中由人完成的简单操作,在线上过程则变得繁琐而不可控,而在线教育以学生为主体,知识内容的泛在化、多样化、可视化和精品化等特点没有体现出来,部分在线课程放大了线下教育的弊端,却没能凸显在线教育的优势。

在线教育挑战了原有学校管理的层级结构、课堂组织的形式。同时,教学基本单元应重新划分和灵活处理,教师不再单打独斗,而是形成不同组织单位协同教研、远程教学,教师和学生须要拥有更大的自主权,教学管理应该在尊重自主权的基础上,进而引领和驱动教师和学生完成自组织、自管理,通过可记录、多动态大数据对教学内容和教学效果进行有效评估,切实做到以评促教。

2.重组基于云端的在线课程资源

部分不当的在线教育形式引发学生和教师的强烈反弹。2020年3月6日,教育部紧急部署了关于“深入做好中小学‘停课不停学工作”的文件,其中指出统筹线上学习特点和学生实际需要,防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排,对不同年级、不同学科加强学习指导;组织优秀骨干教师进行课程录制、资源提供和线上教学指导,对于教学内容给出了充分的指导意见。

在学生对“钉钉”打卡教学方式表示反对的同时,通过互联网及数据分析公司的反馈,以广大中小学生较多应用的视频平台为例,13~18岁的基础教育学生群体占到了全体用户的绝大多数,平均用户时长为每人每天79分钟,自疫情停课以来,尤其是教学类、科普类内容观看量也呈现暴增趋势,其中不乏与现行国家课程相关的生物物理类、人文历史类内容,且观看完整度较高。而传统电视媒体,中国教育电视台“同上一堂课·直播课堂”,自开播以来,收视率和播放量呈井喷式发展,收视率暴涨539%,日直接收看人数逼近2500万。精心设计的课程,通过问题驱动、情境代入等方式提高互动效率,也获得了较好的授课效果。

教育终归是为学生服务的,无论是传统电视台,还是在线视频平台,其数据背后,都展示了在接受教育的过程中,学生是不会拒绝优质教学资源的,但广受学生喜爱并持续学习的在线教育内容都有如下特点:“内容与实事的关联及时化、内容引发思考的深入化、内容呈现的案例化和情境化,教学内容知识概念的独立化和微小化。”因此,重组基于云端在线课程资源,将传统40分钟的课堂内容整合为高效互动的在线课程资源,用适当的方式和手段,保障学生学习的积极性和主动性,是未来在线教育的重大挑战。

3.建设创新生态的智慧学习空间

从数字校园到智慧校园的探索与建设,已成为世界教育发展的主流趋势,也是中国新时代的重大命题和教育科研的崭新课题。《2016年教育信息化工作要点》中,在中国教育系统范围内,首次提出“智慧校园”的概念,催生了一系列迅猛发展的“智慧校园”工程。通过学校的顶层设计和规划,让校内所有的信息系统形成互联互通,从而为用户提供个性化全方位的服务。学校能以智慧学习的思路,搭建和完善自己的智慧学习平台,促进学校教学管理的现代化,构建立德树人的综合素质培养系统,建设教育大数据及诊断改進的应用机制,将在学生成长、教师发展、效率提升、科学决策等方面发挥积极的作用。

随着全球通信技术的飞速发展与教育信息化的广泛普及,学习模式正在变革,教育的技术革新亦迫在眉睫,移动互联环境打破了原有的时间、空间限制,激发了学生学习的自主性,移动技术跨越空间的特性则更有助于促进教育的均衡发展。

互联网5G时代的到来,也会带来新一轮的对教育事业的变革。更快的网速意味着更多的信息传递,更丰富的媒介,更多元的知识结构。现有的网络技术发展带给教育的是丰富和补充,并没有动摇传统教育的形式与框架。但未来5G对于教育的影响,会不会对现有的在线课程产生革命性的变化,会不会颠覆整个教育模式或课程结构,还需要静待时日,让发展来验证。

参考文献

[1] 焦建利,周晓清,陈泽璇.疫情防控背景下“停课不停学”在线教学案例研究[J].中国电化教育,2020(03).

[2] 赵雨桐,苏沛然,王佳雨.中学网络教学平台及教学效果研究——以北京市“停课不停学”网络教学为例[J].创新人才教育,2017(01).

[3] 周进,安涛,韩雪婧.移动互联时代下直播教学模式构建与案例分析[J].职业技术教育,2018(29).

【责任编辑? 关燕云】

- 试论会计信息化对企业财务管理的影响及对策

- 试论国内企业税务风险控制与防范策略

- 上市公司财务风险成因及防范浅析

- 日常会计工作内的规范化管理对策分析

- 浅谈营改增对宁波市物流行业的税负影响及纳税筹划

- 浅谈内部控制审计的强化推进的举措

- 企业应收账款管理问题研究

- 企业集团财务管理中的不足与解决方法

- 企业会计信息化发展趋势及应对

- 企业财务会计中的集中核算问题及解决措施

- 贸易公司资金周转效率的思考

- 论析企业财务风险的影响与防控要点

- 财务会计账务审核工作中存在的问题及优化措施

- 金融危机下中小企业财务风险的控制

- 基于价值链的企业信息化财务监控分析

- 基于和谐会计视角的会计职业道德问题探讨

- 关于企业内部控制的对策与财务风险防范的分析

- 防范企业会计信息失真问题的措施探讨

- 刍议战略成本会计在制造业中的应用

- 承兑汇票在企业运用中的利与弊

- 财务管理创新问题研究

- 财务分析新思维

- 以EXCEL为构建载体的现场材料管理电子台账开发和应用

- 江苏江中集团营销战略研究

- 云南普者黑景区体验营销策略分析

- no frills

- no-go area

- no good

- no good at sth

- no hard feelings

- no-hoper

- noing

- noise

- noised

- noiseless

- noiselessly

- noiselessness

- noiselessnesses

- noise pollution

- noise's

- noises

- noisier

- noisiest

- noisily

- noisiness

- noisinesses

- noising

- noisy

- no kidding

- no later than

- 骑着脖子拉屎

- 骑着马找马

- 骑着马找马,提着裤子找大胯

- 骑着马跑

- 骑着马,好找马

- 骑着驴吃烧鸡——这把骨头还不知道扔在哪儿

- 骑着驴子啃烧鸡——这把骨头不知扔哪儿

- 骑着驴找驴

- 骑着驴骡思骏马

- 骑着驴骡思骏马,官居宰相望王侯

- 骑着骆驼不备鞍——现成的

- 骑着骆驼找骆驼

- 骑着骆驼来赶鸡——高的高,低的低

- 骑着骆驼看着鸡——高的高来低的低

- 骑着骆驼背着窗格子——架子不小,窟窿不少

- 骑着骆驼赶鸡——高的高来低的低

- 骑瞎马拼命跑——听天由命

- 骑瞎马走黑道

- 骑瞎马,走黑道

- 骑离拐

- 骑竹

- 骑箕

- 骑箕尾

- 骑箕翼

- 骑缝