卓芬波

摘 要:“分数与除法”一课旨在让学生发现分数与除法的联系,理解分数的“商”的定义,从而进一步掌握分数的意义。但学生还是难以理解从“一个整体”平均分这一分数概念。笔者以“分数与除法”磨课一疑谈起,从前测入手改进教学到再次教学,探究借助留痕策略进行有效教学的方法,让学生更好地明白分数所表示的意义。

关键词:留痕策略;数学课堂;教学思考

一、教材分析

“分数与除法”一课是“分数的意义和性质”单元中的第二课时内容,通过教学,让学生感受到分数的数学来源:计算时往往不能正好得到整数的结果,常用分数表示。认识分数与除法的统一点:对一个整体进行的平均分。把“分数与除法”这一课安排在“分数的意义”这一节课的后面,是通过安排分数的产生、分数的意义、分数与除法的关系这三个层次的教学,使学生更完整地建立起分数的概念。

教材通过两个实例,由计算■和■概括出分数与除法的关系。重点从加深和扩展对分数意义的理解,发展到还可表示两个数相除(除数不为0)的商,揭示分数另一方面的意义。这样就让学生很好地理清了分数的两种身份:既可表示分率(关系),也可以表示具体的数量。表示分率时可以通过运算得到,也可以通过平均分得到,表示量时可以通过度量得到,也可以通过计算得到,使学生对分数形成一个更清晰而完整的认识。

二、第一次试教及教学反思

基于这样的教材分析,笔者对“分数与除法”一课进行了第一次尝试教学。

(一)教学片段展示

片段一:探究“把3个饼平均分给4人,每人分得多少个?”

学生列出算式,说出答案是■个。

教师追问:你是怎么想的?(学生说不清)

师:四人小组利用桌面上的学具合作来折一折、剪一剪、分一分,亲自动手操作验证。

出示温馨提示:

1. 想一想:你们打算怎么分?

2. 分一分:看看每人分得多少个?

3. 说一说:小组内交流你们的想法。

(学生汇报,集体探究。)

生1:一个一个分,把1个饼平均分成4份,3个饼平均分成12份,每人可分得3份,就是■。

生2:不对,一个一个分,把1个饼平均分成4份,每人得到■个,3个饼就有3个■,是■个。

生3:把3个饼叠在一起分,平均分成4份,共分成12份,每人分得3份就是■。

看似热闹有效的操作,学生却得出一个错误的“■”,而且一再说“共分成了12份”。笔者思考,这是因为学生在剪开后,不管是一个一个剪还是三个一起剪,他们都是直观地看到了把3个饼平均分成了12份这个结果,很难看着自己剪开的结果并说出自己思考的过程。剪开后,学生更容易看到的是操作后的结果:把3个饼平均分成了12块。所以学生在操作中分不清到底是把1个饼看作单位1,还是把3个饼看作单位1,进入了课堂操作的误区,顾此失彼,这样的探究实际上是低效的,阻碍了学生思维的发展。

片段二:课件演示分饼过程,进行学法的指导。

师:刚才几个小组为我们展示了两种不同的分法,我们一起来看看。第一种方法:一个一个分,把每个饼平均分成4份,每1份就是1个饼的■,每人可分得3个■个饼,就是■个;第2种方法:把3个饼叠在一起,平均分成4份,每人分得其中的1份,每份占这三个饼的■,就是■个。

面对学生的困惑,教师及时组织了课件进行演示,尽管课件动态演示一个个推进,但是还是有一部分的学生还是处在懵懂状态,难以理解。而且动态画面一晃而过,学生难留下印象。所以在跟进练习,描述把3个饼平均分给5个人,每人分得多少个时,学生总是很难把两种分法表述清楚,教学效果欠佳。

(二)教学反思

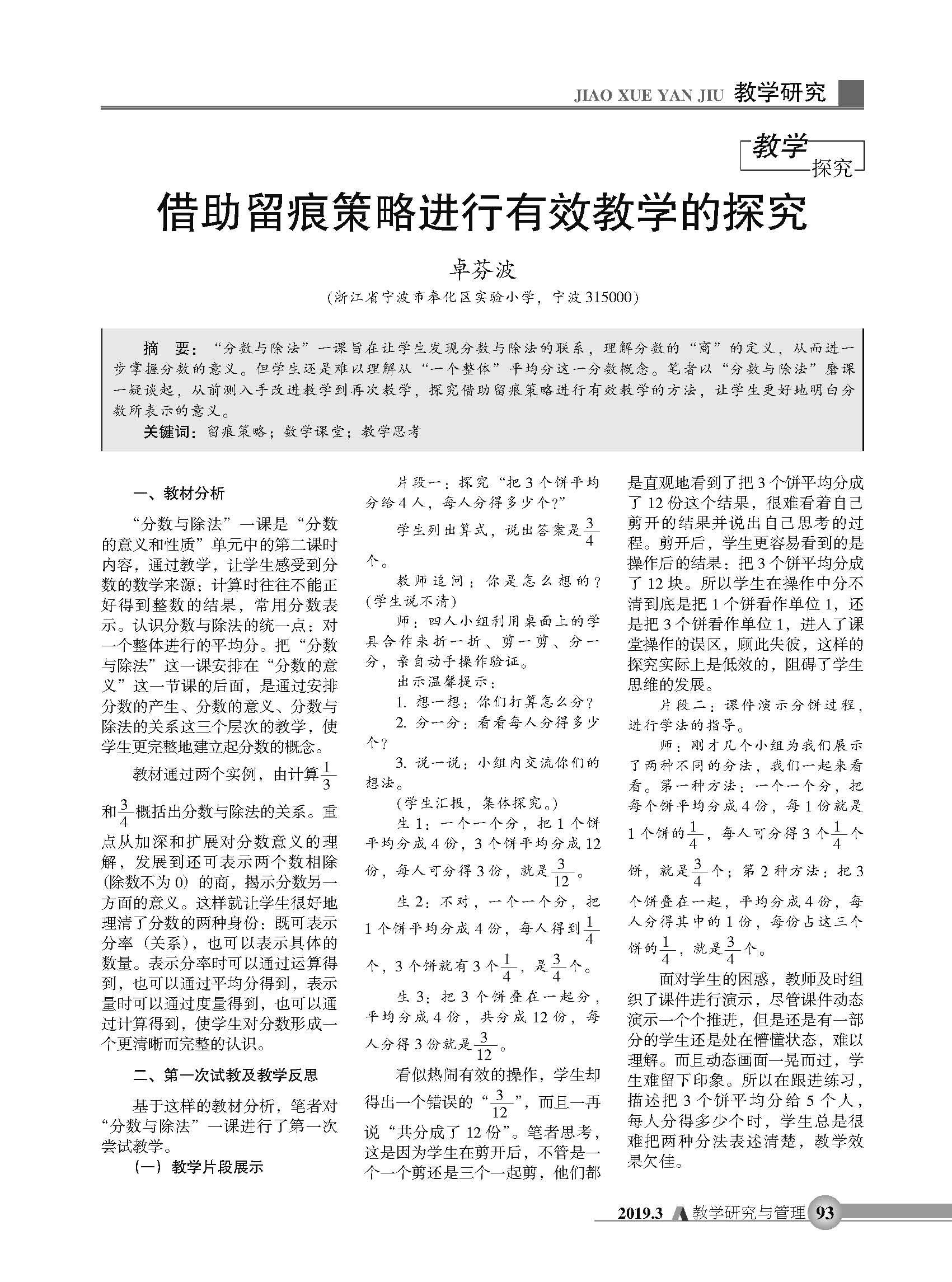

课后对学生进行了后测评估:把5米长的绳子平均分成7段,每段是这条绳子的■,每段长是■米。发现有64.2%的学生填成“每段是这条绳子的■”。学生量率难以区分,出错率较高,只能用除法模仿求出5÷7=■,并不明白这■米其实就是把5米看做单位1平均分成7份,表示的是5米的■。

那么,能不能让学生不剪,直接让学生画出来?还是剪、画一起上更合理?学生到底认知起点在哪里?于是,对另一个班学生进行了前测分析。

把3个饼平均分给4个人,每人分得多少个?请把你的想法详细地写下来,你可以画图,可以列式,也可以文字描述。

反馈如下:

结果发现,这道题学生基本都能画图表征,部分学生还是能用“平均分”的方法,感悟到每人可以分到这样的3个小份。但是要把这三个小份再次合并成一个圆的■,也就是说要得出■个这个结果,对于学生来说还是有点困难的。

五年级的学生正处于具象思维过渡到抽象思维的阶段。对于处在这阶段的学生,教师应当采用多种学习方式帮助他們进行思考,应当顺应儿童的视角,采用多元的表征方式,以图形、文字、符号等多种数学语言为桥梁。而留痕则让他们有足够时间和空间去观察、推理和验证。通过留痕,学生不仅能看到“原来的‘1,现在的每份”,整个分的过程也能被清晰呈现,而且还能看到同伴是怎么想的,又是怎么做的,进而使数学思考过程清晰可见、条理分明,从而提高课堂探究的成效。

三、第二次试教及其教学策略

笔者改进了教学策略,进行了第二次试教。

(一)同桌合作,剪、画同步表征

1. 探究步骤

(1)想一想:你们打算怎么分?

(2)通过分一分、画一画等方式,研究每人分得多少个?

(3)与其他小组交流你们的想法。

2. 反馈交流

为学生准备了剪的圆片和画的探究单两种材料,可以任选其中的一种进行操作,给学生广阔的空间,更利于学生的自主探究,从全班收集的探究单来看,有将近一半的学生选择了画一画来探究,有一小部分学生是既剪又画,只有15个学生选择剪一剪来分。学生选择画出分饼的过程,让图形作为桥梁,架起学生具象思维和抽象思维之间的联系,有利于学生把自己的想法有条理地表述出来,通过多个学生对■的质疑分析,让学生对分得的结果——3份就是3个■个合起来就是■个有了一个清晰正确的认识,发展了学生的思维。同时,在相互的辨析交流中,学生形成了一个正确的认知:一个一个分,或是3个一起分,都是把这些饼平均分成4份,每份都是这些饼的■,3份就是■。

(二)手动演示,留痕深刻思维

在学生展示分饼过程后,教师适时小结。

变课件演示为手动演示分饼过程,引领深化,形成正确认知。在学生分饼或画饼过程展示完后,还有部分学生处于懵懂的状态,似懂非懂,这时急需教师进行知识引领。而教师的手动演示更能带动学生更多的视觉、听觉感官的参与,特别是在第二种分法中,3个饼的■也就是■个,这里有一个分率与具体量之间的转化过程,让学生看得更清晰,唤醒学生的再现性思维,并且板贴在黑板上,让学生印象深刻。这样的留痕,成了学生数学思维生长的推进器,帮助学生更好地理清思维的过程,更容易理解数学新知识,提升思维的深刻性。

(三)文字记录,充分落实意义

1. 文字记录(与教师演示同步进行)。

2. 联想:如果把3个饼平均分给5人,每人分得多少个?

把两种分饼的过程用文字记录呈现,有利于学生知识的再构建。在教师演示完后,用简短的文字记录两种分饼的过程,引导学生用准确简炼的语言来回顾重现,充分落实了分数的两种意义。同时也给学生一个支架,在学生讲述“如果把3个饼平均分给5人,每人分得多少个?”时,都能借文字来表述,效果明显。既加深了学生对分数意义的理解,又有助于培养学生的抽象概括能力。

本节课经历了直观操作→画图表征→演示深化→文字内化这些过程,学生对分数的两种意义有了深刻的感悟。从意义展开,让学生明白3个饼的■是3个■个是■个,它们的本质是一样的,然后用意义结束,让学生感受“把一个具体量平均分成若干份,表示这样一份的量也是分数”。沿着这条主线,得到了分数与除法的关系,并用符号表征,建立数学模型,水到渠成。同时也把这节课的教学研究拓展到6÷6=■,7÷6=■以及( )÷6=■,为学习真分数、假分数等知识奠定了良好的基础。

由此可见,留痕策略能让教师更好地了解学生、读懂学生,基于学情,让教学设计的方向更准确,让学生的探究活动更有效,让课堂教学更厚实丰满,进而提升学生思维的深刻性。

- 在“发展”中前进

- 小学语文体验式作文教学刍谈

- 小学语文教学中童话教学策略

- 如何提高低年级语文课堂的有效性

- 《善良》教学中的困惑分析与解决对策

- 苏教版新、旧教材内容比较分析

- 多元策略推升初中语文课堂教学的有效性

- 低年级看图写话教学策略之我见

- 小学语文阅读教学效率提升浅探

- 幼儿文学课堂教学方法初探

- 浅谈高中生古典诗词教学的现状及其对策

- 小学语文三年级习作训练有效策略

- 浅谈语文教学中的诗词诵读

- 在“先学后教”课堂模式中提高学生的语文素养

- 浅谈促进小学生主动学习的教学策略

- 浅析高中语文古诗文教学优化策略

- 挖掘文本?深化课堂

- 小学语文古诗创设情境的教学尝试

- “小学语文组块教学”中动态语境构建的策略

- 关于小学写作教学方法的优化措施

- 浅谈高中语文古诗词教学的提升方法

- 试论当前小学语文写作教学中存在的问题及对策

- 抓住学生发言?突破教学重难点

- 多媒体在小学识字教学中的应用

- 浅谈小学语文课堂教学中导课的设计

- self-containedly

- self-containednesses

- self-containedness,self-containment

- self-containments

- self-contaminating

- self-contemplations

- self-contempts

- self-contradicting

- self-contradictorily

- selfcontrol

- self control

- self-control

- self-controlled

- self-controlling

- self-controls

- self-conviction

- self-cooking

- self-correct

- self-correcting

- selfcorrecting

- self-correction

- self-creations

- self-creative

- self-criticisms

- self-critique

- 精诚动白日

- 精诚团结

- 精诚坚定

- 精诚所加,金石为开

- 精诚所至

- 精诚所至,通达感应

- 精诚所至,金石为开

- 精诚没羽

- 精诚贯日

- 精诣

- 精详

- 精详熟习

- 精诵

- 精读

- 精谛

- 精豆子

- 精贯天地

- 精贯白日

- 精贯白虹

- 精贼

- 精赤

- 精赤条条

- 精趣

- 精辟

- 精辟的见识