王亚芹

[摘? ?要]物理学科作为一门自然科学,它的实验性非常强,众多物理规律的发现、物理现象的揭示和物理原理的阐述都需要物理实验。而教材中部分演示实验设计的理想化和实践中部分教师实验设计的随意性、懒散性和消极性都严重地影响了学生创新思维的形成和科学探究态度的建立。文章就初中物理教学过程中三个实验的改进和创新,探讨初中物理实验教学的创新设计。

[关键词]物理实验;改进;创新

[中图分类号]? ? G633.7? ? ? ? [文献标识码]? ? A? ? ? ? [文章编号]? ? 1674-6058(2020)29-0044-02

2012年苏科版物理教材中富含大量实验,在新教材中,实验的设计不拘于形式,演示实验、分组实验、学生实验和课外活动,应有尽有,为教师提供了更为广阔的教学空间。但在实际教学过程中,部分实验的设计观念陈旧,不能与时俱进;部分实验的操作步骤烦琐,不够简洁;还有部分实验的器材陈旧,没能及时更新,再加上部分教师的惯性思维和懒散情绪,使得部分实验的实验现象不明显,课堂效果不理想。因此,我们要通过深度思考、潜心研究和大胆的创新设计来弥补这些不足。现以“压缩气体做功”、“气体惯性”和“电源短路”为例,谈初中物理实验教学的创新设计。

一、压缩气体做功

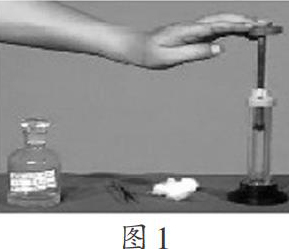

在苏教版教材九年级物理“机械能与内能的相互转化”小节中,学生会学到“对物体做功可以使物体的内能增加”这一知识。教材中的演示實验是这样设计的:如图1所示,准备一个配有活塞的厚壁玻璃筒,一小团棉花,镊子,盛有乙醚的玻璃瓶。打开玻璃瓶,用镊子夹取棉花,在玻璃瓶中将棉花浸湿,再将其放到厚壁玻璃筒中,旋紧筒塞,迅速下压,观察筒中的现象。

笔者刚开始教学时,对课本知识和教材内容深信不疑,从不挑战权威,绝对信任教材。但随着教学经验的积累和对教材的反复思考,笔者发现,这样的实验设计确实存在缺陷:(1)浸有乙醚的棉花不容易燃烧,需要教师反复实验,方可看到筒中出现了“烟雾”。(2)从得出实验结论的环节看,仅仅根据筒中出现了“烟雾”就判定是棉花燃烧起来,有点牵强附会。因为迅速下压后,筒中原有的水蒸气也有可能发生液化现象,从而出现“白雾”。(3)到底筒中出现的是“烟”还是“雾”,或是“烟雾”共生,不好判定。当然,也有学者提出,用硝化纤维代替棉花,实验的效果要明显些,笔者也切身尝试过,使用硝化纤维后的实验操作要容易一点,但是学生看到的依然是白色气体,上述第(3)点的困惑依然得不到解决。

既然从可燃物的改进方面入手,不能解决问题,那么,我们就可以从助燃物的角度思考,看能否找到解决问题的突破口。为此,笔者对此实验进行了改进。

实验器材:配有活塞的厚壁玻璃筒,一小团棉花,盛有乙醚的玻璃瓶,内部封有氧气的注射器,胶头滴管。

实验步骤:

(1)将少许蓬松的棉絮放入厚壁玻璃筒中。

(2)用胶头滴管吸取少量的乙醚,并滴入1滴乙醚到玻璃筒中。

(3)用注射器迅速地通入足量的氧气到玻璃筒中(如图2)。

(4)迅速将厚壁玻璃筒筒盖旋紧,并用手加速下压活塞,可观察到瓶中乙醚燃烧的现象(如图3)。

实验创新之处:加大了玻璃瓶中的氧气浓度,使瓶中浸有乙醚的棉花更容易燃烧,瓶中出现的是火焰,而不是白色的气体,直接说明了活塞对瓶中气体做功后,使瓶中气体的内能增加,温度升高,达到乙醚的着火点后,使乙醚燃烧起来,从而带动絮状棉花燃烧。该实验的精要之处在于提高了筒中氧气的浓度。另外还要注意棉花的量要少,且尽量散开,以增大与氧气的接触面积,从而保证实验更容易进行。

二、气体的惯性

我们知道惯性是物体具有保持运动状态不变的一种性质。也就是说,如果物体原来是运动的,那么失去外力以后,这个物体将做匀速直线运动;如果物体原来是静止的,那么失去外力以后,这个物体仍然将保持静止。知识的传授不是特别困难,关键是知识的传授方法。笔者听过关于惯性的多种类型的课,它们有的是公开课,有的是观摩课,但是不管是什么课型,教师大部分采用了归纳法。他们先通过一个实验(演示实验或者分组实验)说明固体具有惯性,然后再从生活中列举一些实例加以验证;再通过一个实验(演示实验或者分组实验)说明液体也有惯性;最后归纳得出“固体有惯性,液体也有惯性”,如何证明气体也具有惯性的呢?

前不久,笔者有幸聆听了重庆双福育才中学李建老师的一堂展示课,他的课让笔者眼前一亮。李老师设计的实验方法新颖,不但具有创新意识,而且极具观赏性,特别容易激发学生的学习兴趣和探究热情。

实验器材:2个完全相同的红色气球,打气筒1个,细线1根,大空纸盒1个。

实验步骤:

(1)将大的空纸盒放在展示台上。

(2)将没有充气的红色气球以较大的力投向空纸盒,空纸盒稍微抖动了几下,没有倒下(如图4)。

(3)用打气筒向气球内充气,并用细线扎紧。

(4)在相同的位置,以相同的力和方向将充气的气球推向纸盒,纸盒应声倒下(如图5)。

实验创新之处:采用了对比法和转换法。在图4中,将没有充气的气球投向纸盒时,离手后的气球(固体)由于具有惯性,要保持原来的运动状态,所以气球继续向前运动,从而击中纸盒,使纸盒抖动了几下;图5中的充气气球,在李老师的操作之下,将纸盒击中后,纸盒轰然倒下。造成前后不同效果的原因是气体具有惯性,让人称绝的是李老师将大量的空气封闭在气球内,由于这部分空气的质量较大,所以它的惯性就大,因而才产生了意想不到的效果。

三、电源短路

在苏科版九年级物理《13.1 初识家用电器》的教学中,学生经过学习知道“短路”是常见的电学现象,短路有两种情况:(1)电源短路;(2)局部短路。对于局部短路,教师通常会采用分组实验的方法,让学生自主阅读课本,并根据教师出示的电路图,采取同伴合作的方法,参与实践,体验过程,从而从小组活动中感受学习物理所带来的无穷乐趣。但在介绍电源短路这一概念时,绝大多数教师会说“电源短路就是指导线不经过用电器而直接与电源的正负极相连的电路”,接着通过黑板或者幻灯片来板书电源短路的定义,最后利用多媒体播放电源短路的视频,让学生感受电源短路会给人们的生活带来不便,甚至有时会付出生命的代价。

如此设计也无可厚非,别说是以前,就是现在,这样的课堂也比比皆是。演示实验也好,分组实验也罢,教师总不能真的将导线直接与电源的正负极相连,并让学生动手感受一下電源短路后会有什么危害。如果每个小组、每个班都这样做,那一个循环下来,要损耗多少电池啊!

那么,有没有一种新的实验方法,通过这种方法,既能让学生体验电源短路现象,又能不浪费电源呢?有。一次偶然的机会,笔者在电视中看到西方有人在欢庆圣诞节时,手头会挥舞着一条绳子,这条绳子,只要用干电池划一下,就可以燃烧起来。欢庆的人们在漆黑的夜晚挥舞着这条绳子,就如同挥舞着一条火龙,场面宏大,很是壮观。惊奇之余,静心思考,用干电池划一下,就燃烧起来,这肯定是与电路有关的物理现象。于是,笔者上网搜索,很快掌握了它的工作原理。这种神秘的绳子其实就是钢丝棉燃烧的现象,更准确地说就是电源短路,于是笔者心中窃喜,这不正好可将其作为课程资源,引入物理课堂,以解燃眉之急嘛!

实验器材:1块干燥的钢丝棉,1节9号新干电池,1个盘子。

实验步骤:

(1)取适量干燥的钢丝棉,将其拉开成网状分布,置于干燥的盘子中(如图6)。

(2)打开9号干电池的正负极保护帽,将其两极轻触钢丝棉约1秒钟,观察其燃烧的现象(如图7)。

实验创新之处:这样设计的电源短路实验效果非常好,既安全又环保,还能节省材料,更重要的是实验现象明显,学生通过观察,自然明白电源短路产生的后果,不需要教师的过度讲解分析就知道短路的危害。

综上所述,在课前预设、日常教学和课后教研的过程中,教师要考虑实验方案是否合理,要考虑实验现象是否明显,还要考虑实验过程是否妥当,能不能揭示物理规律,需要改进的一定要改进。经过这样的努力,物理课堂教学一定会取得良好的教学效果。

[? ?参? ?考? ?文? ?献? ?]

[1]? 李群.初中物理实验探究器材的改进与创新策略[J].物理教学,2014(8):25-27.

[2]? 王燕红.初中物理实验的改进与创新[J].物理教师,2017(9):47-49.

(责任编辑 易志毅)

- 浙产女贞子中红景天苷含量动态变化及区域差异性研究

- 多指标综合评分法优选三拗汤提取工艺研究

- 星点设计—效应面法优化亚麻木酚素缓释片处方

- 新疆阿魏乙酸乙酯部位质量控制方法研究

- 铁棒锤不定根诱导及培养的初步研究

- 响应面法优化川楝子总黄酮的提取工艺

- 基于问卷调查的中医药高等院校知识产权教育分析

- 新加糖肾康对高糖环境下人肾小管上皮细胞α—平滑肌肌动蛋白和E—钙黏蛋白的影响

- 刺山柑总生物碱对系统性硬皮病小鼠基质金属蛋白酶及其抑制剂的影响

- 活血通脉颗粒对颈动脉粥样硬化兔TLR4信号通路及相关炎症因子mRNA表达的影响

- 溃结宁膏穴位敷贴对脾肾阳虚型溃疡性结肠炎大鼠血清及结肠组织促炎因子与抗炎因子的影响

- 青藤碱对兔膝骨关节炎模型软骨及滑膜血管内皮生长因子及神经生长因子表达的影响

- 2011—2014年广东省中医院珠海医院中药饮片和中药颗粒使用情况分析

- 香椿子多糖提取工艺及体外抗氧化活性研究

- 超高效液相色谱法测定青藤散中青藤碱含量

- 超声辅助响应面法优化巫山淫羊藿中朝藿定C和淫羊藿苷共同提取工艺研究

- Box—Behnken设计—效应面法优化莲心碱羟丙基—β—环糊精包合物制备及表征

- 高效液相色谱法同时测定赶黄草中槲皮素和山柰酚含量

- 正交试验优选麸煨肉豆蔻片的炮制工艺

- 桂枝、干姜、肉桂、辛夷混合挥发油提取及包合工艺研究

- 方剂学自主学习能力培养模式问卷调查及分析

- 基于政府职能角度的中药材干燥过程质量控制措施

- 2004—2014年甘肃省定西市中药材生产状况统计分析

- 中医药医疗服务贸易发展现状及建议

- 自拟化痰祛瘀通脉汤对冠心病不稳定型心绞痛患者血清超敏C反应蛋白和白细胞介素6的影响

- mileage

- mileages

- mileometer

- miles

- miles per hour/metres per second etc

- milestone

- milestone payment

- milestonepayment

- milestones

- milieu

- militancy

- militant

- militantly

- militantness

- militantnesses

- militants

- militaries

- militarily

- militariness

- militarinesses

- militarism

- militarisms

- militarist

- militaristic

- militaristically

- 特别看待

- 特别看重

- 特别秀丽

- 特别程序民事判决书

- 特别突出

- 特别粗的丝绸

- 特别精巧

- 特别美好

- 特别美满的婚姻

- 特别而珍贵

- 特别聪明﹑才能非凡的儿童

- 特别节目

- 特别行政区

- 特别询问句

- 特别责怪

- 特别赏识、重用

- 特别赦免

- 特别邀请

- 特别重视

- 特别长的眉

- 特别高大

- 特别高的利息

- 特制

- 特功

- 特务