陈爱玲

摘 要:新课程标准已实行近十年,它的核心理念是“一切为了每一位学生的发展”。然而,社会在不断地发展,教育新形势下的教材编排、练习设计、教与学的有机结合,学科融合、线上教学……教育形势每天都在发生变化,因此,要不停地审视身边与教学相关的因素,把握正确的教育走向,思索正确的教学方法,方能不偏不倚,实现“一切为了每一位学生的发展”的理念。

关键词:教材意图;练习重组;学习方式;学科融合;线上教学

2011年版的《义务教育数学课程标准》提出的教与学是教师的教与学生的学的统一,它要求我们为每一位学生的思考、探索和发现提供开放的空间,使学生的思维真正活跃起来。因而,教师要积极主动地应对教育教学的新形势,用好现今教育界开放的空间,审视自身的教学,自主探索,灵活运用,使自己的思维也跟着时代跳动起来。下面从五个方面阐述如何用发展的眼光看数学教学的发展。

一、看教材的编排发展

课程标准不可能一年一订,教材也不可能年年有大变化,只可能在某些编排上有些小的增删。但学生年年在变,甚至随着各种形式的前置学习和网络传播,很多知识学生未学先晓。而我们的教材也把握了这一点,因此每年都有一些小的变动。这就要求我们活用教材,对教材的编排,既有横向理解,又有纵向意识。

如,一年级下册第六单元例4:3个同学一起折星星,每人折了6个,他们一共折了多少个星星?

二年级上册第四单元例1:过山车有7节车厢,每节车厢坐2人,过山车里共有多少人?

这两个例题分别是一年级的“同数连加解决问题”和二年级的“乘法的初步认识”。一年级要求列式:6+6+6=18(个);二年级要求先列式:2+2+2+2+2+2+2=14(人),再转化为7个2相加是14,得出7×2=14(人)。

把两册书的两个例题放在一起审视,我们会发现教材的编排是互相关联、阶梯发展的。这时我们可以把前后两册内容做个关联,并用好学生的课外知识和前期学习经验。讲授“用相同加数解决问题”时,就让学生理解什么叫“每人折6个”,并告诉学生,这条连加算式可简称为“三个六连加得十八”。为以后理解“乘法的初步认识”中的“几个几相加”做好铺垫,甚至还可以顺势介绍简单的乘法口诀“三六十八”,让学生课余留意相关知识。这样做好了渗透和串联,在讲授乘法的初步认识时,就只需做好分层驱动的教学设计,而不需要另起炉灶了。

二、看练习设计的立意

要达到“一切为了每一位学生的发展”,这就需要我们善于捕捉课本练习的立意,对习题细心分层,突出规律,突出共性,培养数学模型思想。

在二年级上册第一单元的教学后,很多练习册都会出现这样的一道题:

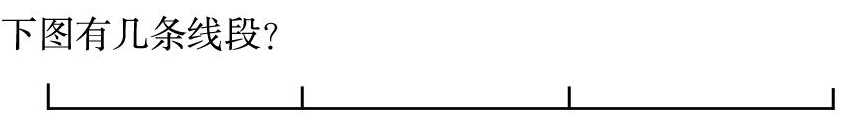

下图有几条线段?

这道题除了加强巩固“线段有两个端点”的认识外,还跟下面的知识点有所关联。

二年级下册练习二十四第2题:从3本书中选2本,送给小丽、小清各1本,一共有多少種送法?

三年级下册第103页第1题:5个人每2个人通一次电话,一共要通多少次电话?

这三道题其实都是搭配的问题,要培养学生的“有序思维”,学生要思考的是“如何才能根据线段的定义培养孩子这样去数线段:不重复、不遗漏”。

1.线段上的4个点定为A、B、C、D点;

2.固定A为一个端点,可数出线段AB、AC、AD;

3.固定B为一个端点,可得出线段BC、BD;

4.固定C为一个端点,可得出线段CD;

5.所以这里共有3+2+1=6(条)线段。

其余两道题的思维与这道题的思维方式是一样的,教师应在备课过程中多审视不同阶段的练习题中是否有相通之处,从而选择更好的方式进行融会贯通,甚至初步建模。

练习设计还得有基础点、生发点,才能吸引各层次的学生。

我们以“认识厘米”中的一个练习为例,看如何设计练习才能高效有趣。

(1)用残破的尺子进行测量。

当着学生的面截去数字较大的一端:这把尺子还能用吗?你能用它测量出这张纸片的长度吗?(纸片长度要比剩余的尺子短)

(2)截去0刻度的一端,问:这把尺子还能用吗?请测量老师手里的纸片。

(3)对长度进行估计。

问:铅笔的长度可能是(? )厘米。

师:同学们回答得都很好,左端可能在“3”“2”,也可能是“1”处,所以它有可能是“8厘米”“9厘米”或“10厘米”。

问:下图铅笔的左端已经可以看见了,你知道铅笔大概有几厘米吗?

生:铅笔的长度应该是10厘米多。

师:为什么这次答案只有这一个了?

富有梯度的练习,给学生留下充分思考探索的体验,什么层次的学生都喜欢这种意想不到的体验。在这种体验中,基础知识得以巩固,基本数学思维得以培养。

三、看大形势下的学法

新课程倡导学生学习数学的三个重要方式是动手实践、自主探索、合作交流,这是小组合作学习的由来。无疑,这种学习模式是符合新时代学生的学习特性的。但用发展的眼光来看,怎样的小组合作学习才能成功,还需我们不断反思及修正。

杭州市特级教师袁晓萍老师在一篇题为《有一种需要叫“不需要”》的文章中曾经反思过课例《圆的周长》的自主探索环节。

教师在揭示课题后便提出了研究主题:

1.选择三个大小不同的圆,想办法量出这三个圆的周长。

2.计算圆周长与直径的比,你能发现什么?

袁老师在课堂巡视期间发现大部分学生进行测量后,并不急于把量得的数据记录下来,而是把直径乘3.14,再与量得的结果进行一番对比加工,才把自己满意的数据记录下来。

为什么会这样?

袁老师调查发现,原来全班有2/3的学生在上此课前已对圆周率、圆的周长公式有了一定的了解,他们在课堂上的操作,只是为了凑3.14这一他们早已知道的数据,他们的活动是配合老师“奉命操作”!

所以袁老师在《学会向学生借智慧》一书中提出,既然学生已会,就要顺势而学。自主探究,必须体现已知与未知的整合,并且要起到拓展延伸的作用。因此她把上述的自主探究做了如下修改:

1.起点调查:关于圆的周长,你已经知道哪些知识?

2.设计实验:请你设计一个实验,来验证圆周长与直径的倍数关系。

3.操作反思:我们一定要准确地得到3.14吗?哪些因素会影响计算所得数据的准确性?

可见对新课标提倡动手实践、自主探索、合作交流等学习手段,教师要用发展的眼光去看,在反思中前行,而不是一厢情愿地去实施,却不顾学生的实际情况。

四、审视新时期的教法

新课标提出教师在教学活动中是引导者、组织者与合作者。那么如何组织开放性的学习探究?重新审视现实,我们可以发现,要尊重学生是学习的主体这一客观事实,但教师必要时也要强势牵引,不得让学生信马由缰。如在计算教学中,要引导学生自主探索得出各种算法,但又要引导使用最优算法,因为不管怎样的算法,快、准都是计算教学所追求的终极目标。

但新生代少年儿童是一群有个性的个体,他们的思维活跃性是必须保护和提倡的,只有这样才能使我们的学生具有数学思

想。所以教师的教不能只停留在“传道授业解惑“上,更多的应是在组织教学的过程中挖掘学生的数学潜能,培养学生的数学抽象思想、数学推理思想、数学模型思想。例如“鸡兔同笼”这一知识点,不管学生是用假设法还是列表法,都能得出结果,但我们应该在思想引领方面更重视假设法,因为这种假设推理的能力对培养学生的逻辑思维有莫大的好处。

五、看学科融合教学

近几年国家提倡跨学科的融合教学。数学教学可以跟语文课融合,可以跟生物课融合,甚至可以跟美术课融合,但是对于普通的一线教师来说,信息技术与数学教学的融合才是最常用的。

信息技术能向学生提供各种类型的学习资料,包括文字、声音、图像,并能灵活选择与呈现。当前处于一个信息化时代,我们的学生更是走在我们的前端,所以数学教学要与信息技术相结合,以吸引学生,引起共鸣,焕发生机。如,以往我们讲“等量代换”都爱以曹冲称象作为例子,要教师叙述或学生通过阅读想象:“六岁的曹冲用许多石头代替大象,在船舷上刻上记号,让大象与石头等重,然后再一次次称出石头的重量”。这其实就是等量代换的数学方法,也就是数学思想中的转化思想。理解这一过程是需要想象的,但借助新媒体技术,只需要搜索相关的一个动画视频,学生就会化抽象为直观,很好地理解数学思想中的这一转化思想,并且会联想起许多相关的生活经验。

除教学外,课堂管理也得益于信息技术的发展,如现在教师所喜爱的班级优化大师软件,可以从中进行课堂调控、个人评价、小组竞赛、学业测评、个性分析等操作。可见,合理地对信息技术与数学教学进行融合,对教学起着非常有意义的补充作用。

新课标颁布至今近十年,我們一路跟随课改走来,有成功也有挫败。但我们要用发展的眼光看不断发展的教学形势,教学中既要大局铺设,又要顺藤摸瓜、顺学而导;需要发散思维,又要点面结合、收敛思维,这样才能真正符合新课标所提出的核心理念。

参考文献:

[1]袁晓萍.有一种需要叫“不需要”[J].中小学数学(小学),2010(22).

[2]袁晓萍.学会向学生借智慧[M].杭州:浙江教育出版社,2019-02.

- 我国图书馆领域数字人文发展途径分析

- 蒙台梭利教育理念及对我国婴幼儿读者服务的指导

- 嵌入式服务在艺术类高校图书馆中的实践与启示

- 基于大数据的图书馆读者决策采购模式探究

- 转型时期图书馆事业行动愿景

- 国内图书情报领域大数据研究演化分析

- 我国图书情报学领域智库研究综述

- 核心素养视域下儿童阅读推广的价值意义与路径探索

- 媒体资源用户心智模型的形成过程及影响因素

- 高校图书馆数字人文:跨学科合作的现实困境与对策研究

- 图书馆微服务热下的冷思考

- 美国学校图书馆员职业化建设及对中国的启示

- “互联网+”下国内高校图书馆智慧服务对比研究

- 面向一流学科建设的外文电子资源馆藏保障研究

- MOOC高校用户图书馆需求调研及分析评估

- 黄震的文献辨伪研究

- 论日本侵华战争摧毁中国图书馆事业之“蓄意”

- 我国东中西部地区差异背景下公共图书馆发展策略研究

- 论古籍原生性保护的可持续发展

- 书香城市建设中的“扬州实践”

- 共享发展理念下贫困地区农村图书室建设路径探析

- 基层公共数字文化资源整合研究:以淮安市为例

- 互联网思维与数据素养教学实践研究

- 数字出版物呈缴平台研究

- 基于文献计量的高校“双一流”学科评价指标体系构建研究

- pursues

- pursuing

- pursuingly

- pursuit

- pursuits

- purvey

- purveyor

- purveyors

- purveyor's

- purée

- puréed

- puréeing

- purées

- pus

- puses

- push

- pushability

- pushable

- push about

- push ahead

- push ahead/forward (with sth)

- push ahead/forward with sth

- push ahead with

- push-around

- push around

- 比诗

- 比详

- 比谁高谁低,分出优劣胜负

- 比象

- 比赛

- 比赛、考试中失败

- 比赛一次

- 比赛不分胜负

- 比赛争胜

- 比赛优劣

- 比赛力气

- 比赛和争夺激烈

- 比赛唱歌

- 比赛场上的运动员——争先恐后

- 比赛夺得冠军

- 比赛夺得第一名

- 比赛奇妙

- 比赛富有

- 比赛射技

- 比赛打猎

- 比赛技艺

- 比赛时评出的第二名

- 比赛本领

- 比赛棋艺

- 比赛武艺