付亚萍 周佳泉

【导读】

“找规律”是人教版数学一年级下册第七单元的内容。就知识本身而言,这节课的内容教学难度并不算大,但它却肩负着培养学生合情推理能力的重任。怎样通过这些看似简单的数学载体实现培养学生合情推理的逻辑思维能力,是这节课的价值所在。

来自云南师范大学实验中学附属小学的付亚萍老师,为我们展现了学生逻辑思维能力培养的相对完整过程,相信会对大家有所启发。

【案例】

课堂实录:

一、激趣导入,引出问题

师:小朋友们,今天老师带来了许多好吃的,我们要一起去开美食派对哟,你们想去吗?看,都有什么好吃的?(出示美食图片)

现在我们来玩一玩“猜猜下一个是谁”的游戏吧?

(出示课件里的蛋糕、棒棒糖,让生找到规律)

师:同学们,猜猜下一个是谁?

……

师总结:像这样,两个或三个物体在一起重复出现3次及以上的排列,我们称作有规律的排列。

今天我们就一起来学习“找规律”。(板书课题:找规律)

二、揭示主题,探究新知

(出示课件)

师:派对里的美食被小偷偷走了一部分,藏在一间密室里,请你和小伙伴们一起,到密室里找出被偷走的美食吧!

……

(一)发现重复

(PPT出示:根据图形排列的规律,找到密码,打开密室大门)

师:你观察到了什么?密码是什么?为什么?

生:从左往右观察,我们发现,密码的排列是:蓝红红、蓝红红、蓝红红……这样排列的。

师:有规律吗?

生(齐):有!

师:什么规律呢?

……

(二)锁定一组

师:从哪里开始重复?能画出“界线”吗?

生:能!(动手画)

师:谁来说说你是怎么画呢?

生:一组规律里有3个图形,分别是一个蓝、两个红。

师:那么剩下不完整的这一组,空缺的图形应该是什么呢?

……

(三)发现规律

师:你们真棒!像这样有规律排列的图形,我们其实只要知道了一组,其他几组都是这样排列的,对吗?

生(齐):对!

师:那你能圈出下面几组图形重复的一组吗?

(学生动手操作,完成后展示作品)

(1)★★☆★★☆★★☆

(2)◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇

师小结:所以在有规律排列的图形中,只要知道了重复的一组,其他各组跟这一组都是……

生(齐):一样的。

……

(四)应用规律

师:恭喜你们,成功找到被偷走的美食啦,仔细观察美食的摆放,你发现了什么?有什么规律?

(学生独立完成,请生上台汇报、讲解)

(PPT出示:第二关:逃出密室)

第一步:锁定一组

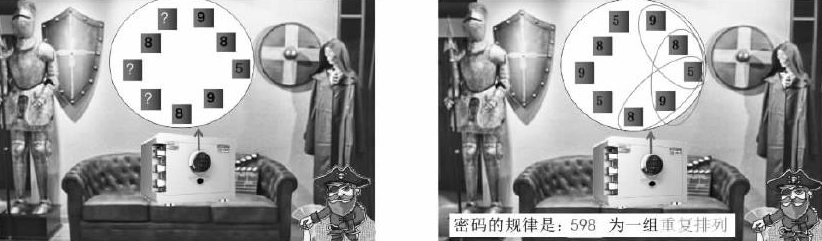

(PPT出示:请你认真观察,根据图形排列的规律,找到密码,打开密室大门,将美食带出密室)

(小组合作交流,找出规律、汇报)

生汇报:密码的排列规律是以“985”为一组重复排列。

第二步:填补空缺

师:那么空缺的数字是多少呢?

生1:是“5”“9”“5”。

师:你是怎么知道的?

……

第三步:问题变形

师:密码排列的规律除了以数字9为起点观察,还可以怎么观察?以谁为起点?规律又是怎么样的呢?

……

师:所以,在环形排列的规律里,起点不同,得到的规律也不同。但规律的特点都是一样的:有重复,重复的每一组图形或数字都一样。

三、巩固练习,拓展延伸

(一)抽奖

师:现在我们要一起去开美食派对啦,每人都会得到一张抽奖券哦,快看看,你能解开抽奖券上的兑奖号码谜团,参与抽奖吗?

……

(二)地铁“穿新衣”

师:昆明4号地铁线马上就要开通了,请你当一当小设计师,为4号地铁设计有规律的“新衣”:

四、课堂小结

师:这节你有什么收获呢?

……

五、欣赏规律美,感受数学美

师:规律在我们的生活中无处不在,一起来欣赏吧。(PPT展示生活中有规律的图案、乐曲、四季变化、动植物的一生、诗词中的顶针和回文……)

【思考】

一年级的“找规律”是对低龄儿童进行逻辑推理思维训练的一节重要的启蒙课。付老师通过巧妙创设情境,有序组织外部活动,让学生由浅入深、循序渐进地体会到了有规律排列的数字或图形的外部特征,为中高年级进一步学习稍复杂的逻辑推理知识埋下了有益的种子。

具体来说,这节课蕴含着体会“规律”外部特征和内部本质的四个层次:

1.直观感受到规律的外部特征是“重复”。现实生活中,学生能感受到身边的许多事物都是有规律的。比如学生的作息规律:起床、吃饭、上学、放学、吃饭、做作业、睡觉,然后日复一日不断地重复;再比如一周生活的规律:周一到周五在学校上学,周六、周日在家休息,然后一周接着一周不断地重复;一年四季春、夏、秋、冬,年复一年不断地重复。可以说,“重复”就是规律的“外衣”,离开了重复就没有规律可言。当然,更复杂的一些规律中,“重复”不仅仅是静态的结果,也可能是一个动态的变化趋势——比如每一组图形(或数字)在前一组的基础上增加或减少等。引导学生直观感受到重复,学生就获得了学习找规律的一个重要的倚靠点。

2.深入体会到规律的核心本质是“复制”。很多有规律的现象都可以无限延伸。例如春、夏、秋、冬的四季变化,不知何年开始,到何时结束。想要从形态上窥得它的全貌,几乎不可能。但只要找到它的一个重复周期,其余部分不过是这个周期不断“复制”衍生的结果。因此,一般有规律的现象都可以“锁定”最基本的一组,其余部分都是这一组的“复制品”,它和“母版”完全相同。明白了这一点,学生的注意力就从对事物的具体外部形态的关注,逐渐转向对事物的内部结构的分析了。

3.在变式练习中实现知识的正向迁移。有了前两个层次作为基礎,学生把学习到的知识在稍复杂的问题情境中加以应用就成为可能。从每个周期两个元素逐步增加到三个、四个甚至五个元素,从具体的实物图像到半抽象的几何图形再到完全抽象的数字,从直线排列中单一的周期划分模式到环形排列中周期划分的多样性……难度在不断增加,但学生解决起来仍然是游刃有余。在“变”中理解“不变”,在“不变”的本质下寻求“变”的形态,让学生感受到了学习数学的乐趣。

4.在回归生活中体现“规律”的人文价值。数学学习要回归生活,才能体现出它的实用价值。美术中的二方连续图案、四方连续图案,大自然的四季轮替、植物一生的形态变化和子代生命的延续,音乐中旋律的重复、渐进,传统诗词中的顶针、回文手法……让学生感受“规律”的魅力是如此巨大,能给人们带来美的艺术享受。尤其是学生在感受动植物生命周期变化的过程中,体会到了个体生命的有限性与整个族群生命的无限性的辩证统一关系。对低龄儿童进行哲学思想的启蒙教育,就在这样有趣的数学学习中悄然拉开序幕。

“找规律”这节课看似简单,实则不然。它肩负着让学生从关注事物的外部形态,到关注事物内部结构的逻辑思维启蒙的重任,让学生完整经历知识的形成过程,是一件艰辛而快乐的事情。

- 中心论点答题指津

- 浅谈如何培养小学生的写作兴趣

- 低年级起步作文的培养

- 浅析初中语文中阅读教学

- 小学生阅读习惯培养中存在的问题及对策分析

- 引领学生走向课外阅读

- 浅谈如何引导中职生有效阅读名著

- 触碰心灵的“深”阅读

- 把学生的作文交给学生

- 兴趣引路 快乐写作

- 如何提高初中语文阅读教学的有效性

- 关于如何实现小学语文阅读与写作有效整合的思考

- 浅谈初中作文教学中学困生自信心的培养

- 在阅读中感悟语言

- 搜尽奇峰打草稿

- 唯有运筹帷幄,方能决胜千里

- 小学语文教学中学生阅读能力的培养

- 人教版高中语文“名著导读”拓展性阅读教学研究

- 名著滋养 阅读有法

- 浅谈小学语文作文教学

- 凝视汉字 满目芬芳

- 开“源”畅“流” 为习作引进潺湲活水

- 张开阅读的翅膀带着写作去远方

- 指导小学生写作的几点策略

- 阅读经典,创作精彩

- parabolas

- parabolic

- paraboliform

- parabolist

- parabolists

- parabronchus

- paracaseinate

- paracervical

- parachordal

- para-church

- parachutage

- parachute

- parachuted

- parachuter

- parachuters

- parachutes

- parachute sb in

- parachute sb into sth

- parachute²

- parachute¹

- parachutic

- parachuting

- paracone

- paraconformity

- paraconid

- 烟缕

- 烟翠

- 烟聚

- 烟腻子

- 烟膏

- 烟舟

- 烟艇

- 烟色

- 烟花

- 烟花债

- 烟花场

- 烟花女

- 烟花寨

- 烟花巷

- 烟花市

- 烟花柳巷

- 烟花粉黛

- 烟花行院

- 烟花贱质

- 烟花逐队,且宜慎之

- 烟花阵

- 烟花风月

- 烟草

- 烟草专卖

- 烟草专卖法