刘诗尧

摘要:采石业作为历史悠久的工业活动,一方面促进社会经济的发展,另一方面也带来严重的环境问题。本文通过上海辰山植物园的“矿坑花园”案例,简要分析废弃采石矿场的修复技术以及基于生态层面上潜在的景观价值。

关键词:采石矿场;生态修复;景观塑造

一、背景:

工业革命之后,社会发展加快,采石场的数量与规模呈几何式增长。由于缺少完善法律约束和严格管理,采石业在促进社会经济发展的同时也带来了严重的环境问题。资源枯竭、废弃矿区环境污染、自然灾害问题等已经危害到人们的生活、社会经济发展与城市景观建设等方面,对废弃采石矿场的科学修复与重建迫在眉睫。

西方一些发达国家较早认识到废弃矿场对环境造成的危害,制定了较完善的法律体系和生态修复与景观建设理论体系。如美国在1977年后一律实行“谁破坏,谁复垦”,要求复垦率达到100%,而在1977年以前破坏的矿坑则通过国家筹集复垦基金来进行治理。此外,越来越多的国家开始利用软件测评环境调查数据,建立相应的数据模型和评价体系,从而构建合理设计的推断过程。

我国作为石材矿产需求大国,现有8000多座大中型矿山,约23万座小型矿山,占地面积近40000km2。采矿破坏的森林面积高达10600 km2,破坏的草地面积约15700 km2,这个数字每年都在增加,而复垦率却不到20%。据1990-1995年的统计,全国累计恢复的各类废弃土地中,1526家大中型矿区恢复废弃地约46700hm2,而乡镇小型矿区生态恢复率几乎为零。虽然在2000年后有所改善,但由于我国在该领域的研究理论尚不充分,修复时不能多学科交融来综合考虑,实施过程缺乏有效监督,修复效果与设计不符等问题亟待解决。

因此,借鉴和学习成功的修复案例,并有效地运用十分必要。作为国内最著名的修复项目成果——辰山植物园矿坑花园,对未来采石矿场生态修复有着重要的启示。

二、采石废弃地的修复模式:

1.生态复绿模式:

1)单一复绿:多用于重要交通干线两侧可视范围内,场地面积较小、边坡稳定的矿山废弃地。适用于区位条件不佳,复垦后可获得的土地资源有限,开采面基本无特殊的景观价值的情况。可通过建立生态环境保护区,运用生态复绿与修复山体伤疤等方法进行修复。

2)农林渔业复垦:在一些生态环境破坏不太严重的区域进行复垦,改造后可进行农业、林业、渔业、牧业等综合利用。根据“宜农则农、宜林则林、宜渔则渔、宜牧则牧”的原则,将矿山废弃地塌陷区复垦为土地利用结构与布局更趋合理的高标准用地。

2.景观再造模式

1)城市开放空间:城市开放空间包括各类主题公园、矿山公园、自然山水园林绿地。这是近年来国内外常见的改造方式,如上海辰山植物园“矿坑花园”。

2)矿业遗址旅游地:结合周边的产业遗址景点,呈现多种旅游主题。对废弃地给予全新的功能定位,通过艺术手法,与周围的自然环境结合形成全新的矿产旅游景区。如铜绿山古铜矿遗址。

3)文化产业创意空间:可用于改造旧建筑群及构筑群,有利于矿业城市的转型。将闲置厂房、废旧设施进行改造,保留历史痕迹,继承历史文脉。

4)博物馆:利用具有历史文化价值的遗址建筑建造博物馆、展览馆。适用于污染小且有较多废弃矿业遗存元素的矿山废弃地,具有历史纪念和教育学习价值。如冶山国家矿山公园博物馆。

3.综合利用模式:

此类矿山废弃地,可利用矿山废弃地周边区域的生态、用地优势,通过延伸城市功能来进行综合整治,打造新型城市功能板块,带动周边地区发展。适用于位于重要城镇周边的影响、面积较大及具有开发价值的矿山。如苏州旺山。

三、案例:上海辰山植物园矿坑花园

(一)基础资料:

“矿坑花园”平面图

1.地理位置:矿坑花园位于上海市松江区辰山植物园西北角,临近西北入口

2.场地规模:设计面积:4.3hm2

3.设计时间:2007-2010。

4.项目主持:朱育帆(清华大学)

5.历史沿革:矿坑旧址为百年人工采矿遗迹,自上世纪五十年代开始被不断开挖。30年后,形成一个巨大的“矿坑”,并坐拥1万平方米的开阔湖面。

(二)现状特征:

人工采矿使辰山南坡半头被削去,东西出现两个较大矿坑,表面风化严重,表层植被剥离,部分区域因长期暴露和自然力作用形成明显的皴纹。在矿坑花园内,地形变化多样,大致分为四级结构:山体、台地、平台、潭水。山体裸露部分风化严重,整体表面较光滑;台地植被茂盛,靠近崖壁留有出入口;北部因采石留下的断面形成平台,边缘有生长良好的水杉林;深潭面积约1hm2,高差约有30m。

(三)设计概念与思路:

在辰山植物园的规划中,矿坑的改造方向为精致的特色花园——修复式花园。首先考虑的是修复生态环境,治理污染,改善土壤与植被状况,减少地质灾害如水土流失、滑坡等。同时在改造过程中充分挖掘和利用矿坑自然条件,保留和加强矿坑遗址的特色,在达到修复的同时,创造特色景观,开发场地休憩游览等价值。

立意源于中国古代“桃花源”隐逸思想,利用现有山水条件,将景观与自然地形密切结合,升华人类对自然的感悟,体现中国山水画的形态与意境。

(四)整体布局:

矿坑花园的设计保留了场地中的工业元素,将历史文化与植物园主题相结合,建有深潭区、台地区、镜湖区。镜湖区是新置为主,台地区是以原置为主,山壁深潭则是新旧并置。

深潭区是矿坑花园的景观重点,也是西礦坑的中心,是唯一连接东西矿坑的关键地段。崖壁上不仅开凿山瀑,营造飞瀑景观。设计者更是大胆创新,做出栈道、一线天等设计。弯曲的钢道、摇曳的浮桥和采石矶的山洞相辅相成。深潭入口采用桃花源的设计意象,使游客走进入口建筑物时,恍然有“初极狭,才通人”之感。钢筒(利用悬崖模仿采石时的爆破之态)——栈道(观赏采石留下的山石皴纹)—— 一线天(从残留的卷扬机坡道上开辟而来)的游览路线,结合蜿蜒的浮桥,营造丰富的空间体验。

台地区充分利用了现存遗址。台地边缘改造原有挡土墙形成以锈钢板为主要特色的序列景观,以局部覆盖来打破匀质阶梯的单调感。同时在内外分别侧种植阴性植物和阳性植物,以秋色叶植物如银杏、三角枫、马褂木等创造秋景园。

镜湖区以镜湖为主要景观,位于平台中心,采用小当量爆破而成,以此来平衡深潭强烈的负向空间。利用“倒影原理”,借水景倒影周边自然姿态,使从各个角度都能将山体完全倒影于湖中。同时改善小气候,促进生态恢复。位于镜湖南侧的望花台充分利用开阔的空间来塑造适宜植物生长的环境,是植物景观空间的核心。以现有的水杉林为基础,乔灌木与地被花卉相结合。

(五)修复技术与工法:

考虑到该场地的特殊形态,其生态修复采用 “加减法”原则,主要体现在重塑地形、增加植被和减少干预,尊重自然。

减法:对于裸露的山体崖壁如深潭北侧,设计者尊重崖壁景观的真实性,没有采取爆破整形或包裹等方式,而是采用利用崖壁在雨水、陽光等自然条件下的自我修复,同时利用水面的镜像作用消除影响。以通风井为基础建造的水塔则成为北部崖壁界面的视线焦点。而由原场地要素改造而来的崖壁栈道、“一线天”、隧道等也为突兀的崖壁增加了多样的功能和新的审美视角。

加法:对于台地边缘的挡土墙,设计者用锈钢板这种具有工业符号的材料进行包裹,不仅形成有节奏变化和光影韵律的景观秩序,更是对场地历史的表现和纪念。

此外人为改变局部地形,构建新型植物群落,促进自然修复和景观营造,也是修复的重要内容之一。对于一些有必要增加种植量的崖壁,常固定土壤以便植物生长,如在岩石上特定部位开凿水平凹槽,种植自然式植物群落;同时按照国画中皴纹的画理来布置岩石凹凸和走向,从而修整岩壁表面,形成独特种植展示面。

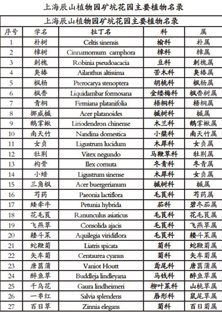

矿坑花园内按植物配植而形成的春夏秋冬四季园为场地的景观的一大亮点。春季可观锦带花、杜鹃、樱花、芍药、花毛茛等;夏天可赏耧斗菜、蛇鞭菊、唐菖蒲、醉鱼草、千鸟花及国内少见的重瓣八仙花品种。秋天可观挪威槭、鹅掌楸、南天竺等秋色叶树,以及菊花、一串红、百日草等经典的秋季花卉。严寒时节可观赏松柏类。矿坑花园台地区有罗汉松、北美香柏,以及稀有 的“垂枝”欧洲红豆杉等。

(六)生态与景观评价

上海辰山植物园矿坑花园的总体景观等级为Ⅰ 级,可认为该矿坑花园的各项指标均较为优秀。

四、问题延伸——采石废弃地的重生:

继第一、第二、第三自然之后,第四自然即被破坏的自然逐渐成为公众关注的焦点。对待各类废弃地的处理,已不再是单一领域的问题,而是多学科的交互与融糅。对于诸如采石场等的废弃地的处理,生态应当渐渐发展为“底线”,成为必须达到的目标,而达到此目的手法和技术应该向高性价比、尊重自然、多样化的方向发展。在此基础上,应重视生态与景观的结合。如修复采石废弃地可以结合地理位置、规模、经济条件等在生态基础上营造特色景观,满足人们的精神需求。此外,景观设计师的任务还应有发掘其景观潜质,将场地的潜在价值通过适当的形式表现出来,进而带来精神和物质双收益。

参考文献

[1]吴越,赵延凤,王云. 采石类矿坑花园景观评价和模型建构[J]. 上海交通大学学报(农业科学版),2016,(03):90-96.

[2]李东咛. 风景园林视角下矿业废弃地再生研究[D].北京林业大学,2015.

[3]. 辰山植物园矿坑花园,上海,中国[J]. 世界建筑,2014,(02):86-93.

- “以读促写”写作模式在初中英语写作教学中的应用

- 词汇记忆策略在初中英语词汇教学中的研究

- “互联网+”视域下初中英语口语教学探究

- 问题引导法在高中英语阅读教学中的应用探究

- 新课程背景下提高小学英语教学效率的策略

- 巧用读后续写,提升思维能力

- “多元评价”在高中英语写作教学中的探索与实践

- 浅谈英语学科核心素养中创新性思维的培养

- 核心素养下高中英语生本课堂的构建思路研究

- 主题语境的高中英语阅读教学模式探究

- 新课标下高中英语语法教学构建

- 主题语境设计在高中英语教学中的运用

- 翻转课堂教学模式在高中英语阅读教学中的应用与探究

- 核心素养背景下高中英语阅读教学方法探究

- 初中英语写作中时态错误分析

- 浅谈初中英语阅读理解中的误区及解题方法的研究

- 基于提高高中英语教师专业化素养的合作式听评课活动的探究

- 初中生英语语音意识的培养与听说能力发展的探究

- 基于核心素养导向的小学英语有效性教学策略研究

- “三步教学法”轻松锁定关系词

- 以“图”为轴,从散沙到体系

- 浅谈数字化教学资源对小学英语有效教学的促进

- 小学英语阅读教学方法初探

- 寓教于学 自主阅读

- 浅析初中英语课堂中情境教学的运用策略

- take sth off

- take sth off sth

- take sth off the market

- take sth on

- take sth on board

- take sth on trust

- take sth out

- take sth out of sth

- take sth out (of sth)

- take sth out on

- take (sth) over

- take sth over

- take sth over (from sb)

- take sth personally

- take sth/sb on

- take sth seriously

- take sth the wrong way

- take sth to heart

- take sth to mean

- take sth to pieces

- take sth up

- take sth up again

- take sth up / take sb up on sth

- take sth up with sb

- take sth with a pinch of salt

- 豺狼虽狠,不伤同类

- 豺狼请兔子

- 豺狼请兔子的客——绝无好事

- 豺狼请客

- 豺狼载道

- 豺狼野心

- 豺獏

- 豺目

- 豺群吃虎。

- 豺群噬虎

- 豺羽

- 豺舅

- 豺虎

- 豺虎不食

- 豺虎肆虐

- 豺虫虎豹

- 豺虺

- 豺豕

- 豺豕当路

- 豻

- 豻侯

- 貁

- 貂

- 貂不足,狗尾续

- 貂不足, 狗尾续。