王承柱 李乃新

语文教师教学用书又称“教参”,是“按照每册教科书的内容编写的辅导教师教学的用书。它按照教科书的课文说明、教学目的、课文的重点和难点、预习指导的提示、应准备的教具、试验和实习作业的指导、对优等生的补充习题、对后进生的辅导要点以及供教师参考的注释、说明和教师进修读物的索引等有关资料。”①它的性质只能是为教师教学服务的参考资料,而不应该成为课堂教学的唯一标准,更不能成为语文课堂教学的圣旨。笔者通过对所在地区十几所高中的调查,发现高中语文教师使用的各类教学用书有近十种。这些用书基本围绕“应试”教育的培养目标,沿袭了传统语文教育分析讲解的模式与方法,忽视了语文教材中蕴含的丰富的美育资源和人文资源。它们往往以人教社的《教师教学用书》为基础,在具体内容上适当调整,以“相同”或“相似”的面目出现在广大教师的桌面上,都以教学步骤明确、内容设计具体,具有较强的“可操作性”而深受广大教师的欢迎和青睐,成为一些教师必不可少的备课工具。甚至还有部分教师唯这些“教师教学用书”独尊,严格执行教参的规定,甚至传播教参的观点。但这些用书在很大程度上却无法全面贯彻新课程标准与新课程改革的具体要求。如果说原来的“教学参考书”是教师教学的手杖,教师靠着它才能走上讲坛的话,那么现在的这些用书好比是抬着教师走进课堂的“轿子”,它们更多的是在提供一套套完备的“教案”,为教师规划设计好了每一个细节,导致许多教师直接当作讲义或教案应用。如此一来,新的各类教师用书又成为语文教学改革和实施素质教育的巨大障碍,遮掩了语文教学蕴含的巨大人文价值,影响了教师个性的发挥。

一、对当前教师教学用书的质量分析

在调查中,笔者发现除了人民教育出版社的《教师教学用书》人手一本外,在高中语文教师的案头出现频率比较高的有西苑出版社的《素质教育新教案》,宁夏人民出版社与学苑出版社联合发行的《教与学整体设计》,人民教育出版社和延边教育出版社的《教案》,任志鸿主编、南方出版社出版的《高中新教材优秀教案》等等。下面以新教材第四册《林黛玉进贾府》为例,结合《高中语文课程标准》的目标参数,比较部分教师用书在具体内容上的处理与把握。

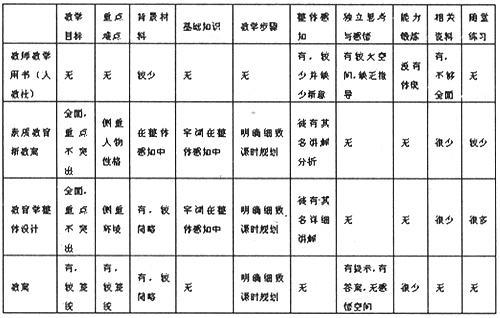

附:部分教师教学用书对《林黛玉进贾府》的教学处理与把握对照表:

人教社《教师教学用书》在“课文鉴赏说明”、“解题指导”、“教学建议”和“有关资料”等方面的介绍比较简单,只是笼统的说明和建议,没有按照课时分配为教师规划设计教学的有关内容和步骤,甚至一些人物形象的分析也是点到为止,为教师的感悟与理解留下了广阔的空间。《素质教育新教案》、《教与学整体设计》、《教案》等用书则按照传统的“教案”格式要求,详细列出了该文的教学目标、重点难点、教学步骤等细节,对课文中的每一个知识点进行了“精细”讲解,甚至连教师每一堂课开始说的“导语”都完整地奉献在了这些用书中。那么,新课程标准所提倡的“积累·整合”、“感受·鉴赏”、“思考·领悟”、“应用·拓展”、“发展·创新”等课程目标就成为空中楼阁,既没有给教师留有“感受”、“鉴赏”的 空间,学生的“思考与领悟”也就无从谈起。在理解《红楼梦》的思想倾向时,仍然停留在意识形态的层次绕圈子。“贾宝玉身上体现的反封建精神”的说法根本不能引起学生情感的共鸣和认可。对古典文学作品则仅仅要求掌握字词的用法、理解句式,这种粗暴的分析方式,完全忽视了作品的人文价值,破坏了文章的整体美,打击了学生学习语文的兴趣与积极性。

应当说,从这些用书的体例结构来看,编写者的主观愿望是好的,一方面他们希望替老师“分忧”,把每一堂课、每一分钟的讲课内容都设计规划好了;另一方面又不想放弃新课标“整体感知”、“师生互动活动设计”等的要求。但是,已经设计好了的课堂教学步骤也仅仅是一部分人对具体文本的理解与分析,不会也不可能适应几十万教师的需求,教师就更不能做到对学生“因材施教”。至于“整体感知”、“互动设计”,只能是编写者们的主观愿望而已。所谓整体感知“首先是感悟,要使学生感悟到作者的感受,感悟到作者的情感,感悟到整个作品的风格和情调;其次是理解,理解作者观察问题、描述现象的角度,理解作者看问题、分析现象的视角和方法;第三是表达,能够以课文为例子,表达自己独特的生命感受;最后,也是最终的目的,是获得精神的自由,个性化地感悟事物、体察社会和人情,创造性地表达人生。”②整体感知的出发点和最终的落脚点都是以“人”为中心的,体现的是读者的感受与人生认识,而笔者手头的各类教师教学用书的整体感知却仅仅局限在字词的学习、文章背景的了解、情节结构的掌握、主题思想的体现和人物形象的分析等层面上,离“感悟作者的情感”、“获得精神的自由”并“创造性地表达人生”的目标相差甚远。

在这些教师用书中,对戏剧《雷雨》的理解更是远远滞后于语文教学的现状和社会发展的实际需要。《教与学整体设计》对该剧主题的理解是“生动地展现了具有典型意义的剥削阶级家庭的罪恶历史,对旧社会人吃人的现象,对资产阶级家庭的腐朽、没落、污浊的内幕做了深刻而又细致的揭露。从这个家庭的崩溃,看到半殖民地半封建社会的罪恶与黑暗以及它必然灭亡的命运。”③《素质教育新教案》兼顾到了人们对该剧的不同认识,但仍然不失时机地向人们灌输“革命”思想倾向:“通过一个有浓厚封建色彩的反动资本家周朴园家庭内部的种种纠葛,和周、鲁两家错综复杂的矛盾冲突,艺术地反映了反动资本家的腐朽、糜烂生活,揭露资产阶级自私、残忍的反动本性,猛烈抨击了旧中国黑暗腐朽的社会制度,展示出旧制度必然崩溃的历史命运。”④久之,学生就形成了固定的思维定势,再要开启学生的发散思维可就难了。其实对这些问题的理解,只要我们稍微转变一下思路,情况就会大不相同。当我们把关注的目光投向作者创作这部戏剧时的人生观、世界观,再联系作品本身的艺术形象,让学生在探讨为什么“好人”死的死、疯的疯,而“坏人”却好好活着的过程中,组织学生开展“人与社会”问题的思考与讨论,进一步理解作者所要揭示的“人生悲剧”的深刻主题。这样一来,既能够激发学生的阅读兴趣,还能让学生在探讨中形成自己对社会、人生的感受,并且还会锻炼学生的自学能力。

目前,“教案型”的教师教学用书在市场上充斥的后果是严重的。首先,阻碍了教师队伍素质的提高;其次,造成了语文教学的程式化,全国不同地区、不同差异的学生都围绕着同样的重点,分享着同样的标准答案,阻碍了中学生思维的发展;第三,不利于研究性学习和综合活动实践课程的实施;第四,容易形成学生学习语文的厌烦情绪。

二、编写科学教师教学用书的思考与构想

随着我国语文教育改革的不断深入,充分尊重人的个性发展,极大关注人文关怀的新课程理念已经深入人心。适应素质教育的要求,全面提高学生的语文素养,必须改变“教案型”教师教学用书占主导地位的现状。围绕“一元与多元、集中与分享、统一与多样相结合的课程认识”,“使教师和学生成为课程的主人,从课程的忠实执行者转变为课程的参与者、建构者和创造者。”⑤的课程理念,科学合理的教师教学用书应该具有前瞻性,能够体现当前学术水平、反映学生实际需求与思想状况;它又是开放性的,能够适合不同地区、不同层次、不同文化背景的教师德需求。

1、弱化教师用书的指导性,发挥其参考功能。

由于“标准化”考试的影响,人民教育出版社的教师教学用书长期被奉为经典,成为所有语文教师教学的指导性文件,使得他们不敢越雷池半步。目前,这一问题已经引起了一些教育专家学者的关注。在2002年的“中学语文课程教材专家研讨会”上,语文教育界的泰斗顾之川教授就“如何使用《教师教学用书》”这一问题作过专门说明:“语文教学参考书的作用仅仅在于‘参考”,它只是“以多数学校和多数教师的实际需要为目的而设计的,很难照顾到不同层次学校和不同水平教师的个体差异。因此,教师完全可以也应该从本校、本班学生的实际出发,充分发挥自己的主动性和创造性,设计出各具特色的教学方案。换句话说,语文教学参考书只是教师钻研教材、设计教学方案的‘向导,而不应该成为束缚教师手脚的‘紧箍咒”。因此,理想的教师教学用书应该是“多元的”,能够适应不同地区、不同层次、不同经历人群的需求,能够发挥教师在教学中的主导作用,能够打破无数背景各异、经历各异、个性各异的教师都在使用同一本参考用书的“大一统”局面。

2、适应教师的个性差异,体现教师用书的可选择性。

新《高中语文课程标准》所规定的课程结构体系包括必修课程和选修课程两大模块,并希望通过这两个模块的学习使全体学生获得必要的语文素养,并激发原来基础较好、自我发展和学习需求较强烈的学生的学习兴趣和潜能,促进学生特长和个性的发展。因此,我们在编写教师用书时应充分考虑到课程改革的这一方向与意图,一方面必须极大地丰富相关背景或赏析材料。另一方面,教师教学用书要聚百家之言,尽可能地提供一些学科前沿的成果,甚至可以把大家争论比较激烈、尚未形成定论的学术探讨提供给教师,让教师在利用该书时自己选择。

3、尊重师生个体感受,激发学生思考和探究的热情。

语文教育要发展学生健康个性,让学生形成健全人格,必须本着为学生终身发展服务的思想意识,发展他们的思想,教会他们学习,树立终身学习的观念。著名认知心理学家洛曼说:“真奇怪,我们期望学生学习,然而却甚少教他们如何学习。我们希望学生解决问题,却很少教他们解决问题的思维策略。类似的,我们有时要求学生记忆大量材料,却甚少教他们记忆术。”⑥这既是对学生的要求,也是对教师独立思考,逐步形成质疑探究思维习惯的要求。毕竟,“教育不是传布偏见,不是灌输成说,乃是解放幼年的心灵,发展他们自己的判断力。换言之。教育不是给人以见解,乃是帮助人得到见解。”⑦在教师用书中最大可能地提供教学思路,帮助教师提高设置探究问题情景的能力,编写引起学生产生问题的教学设计来激发学生的自学能力,激发学生的问题意识,调动学生学习的积极性。

4、适应素质教育要求,形成开放性的知识体系。

首先,为广大教师提供充实丰富的背景资料,形成专题性知识体系。文学作品的背景材料不是也不应当孤立存在于文学作品之外,只有把它置于文学作品的整体感悟与理解中,使之与作品的思想、人物形象以及作品所蕴含的文化因素紧密联系在一起,才能真正发挥其教育资源的价值。人教版第三册《教师教学用书》在赏析巴金老人的名著《灯》的时候,干脆没有编选这位被称为“20世纪中国的良心”、自述为“爱那需要爱的,恨那摧残爱的”老人的任何资料。事实上,“巴金在批判传统腐朽的教育体制的同时,在作品中特别重视‘爱的教育”,“但巴金教育理想中的‘爱的教育,并非仅仅是指亲情之爱,而是一种现代意义上的‘人类爱,一种人人平等互助,爱人类、爱和平的广义的‘爱。”⑧这种无私、纯净的爱对于改变当今社会的浮躁风气、塑造学生的人文精神具有极高的价值。

其次,增加写作教学的指导,培养学生说话和表达能力。新课程标准“必修课程”中对“表达与交流”的要求是:“学会多角度地观察生活,丰富生活经历和情感体验,对自然、社会和人生有自己的感受和思考。” “力求有个性、有创意的表达,根据各人的特长和兴趣自由写作,在生活和学习中多方面地积累素材,做到有感而发。”新课标下的写作是开放的,有话即长,无话则短,而且思考也不是动笔才可以进行的,也不一定要完整和成系列。精彩的东西往往是灵感的瞬间闪现,关键是教师引导学生在“爱”的熏陶下,养成写作的愿望和习惯,倡导学生写真话、写真情、写实感。

第三、吸收语文研读新成果,补充流行时尚的文化。现行教师教学用书中的赏析文章大多是已经有定论的观点或是针对文本本身的分析,对文章蕴含的“人文精神”的挖掘不够。编写者如能提供各家的评论、鉴赏文章,尽可能多地罗列一些意见相左的观点,形成名家赏析与评论的体系。在此基础上,提供一些“文艺理论”的基础常识,提高理论修养水平,让教师与学生学会思辨。这样必将有利于启发学生的思维,让学生在阅读欣赏中形成自己的体会与感受,在比较鉴别中进一步锻炼独立思考能力、自学能力。同时,适当增加对流行、时尚文化的思考,对于引导学生树立正确的人生信仰,养成良好的社会行为习惯具有重大作用。

语文教育本身是丰富的、生动的,其教学标准也充满了多样性和变动性。新体系下的语文教师用书应该以《普通高中语文课程标准》为指导,本着开发语文资源、提升学生的人文素养与语文能力的原则,实现教师用书的多元化,能够为不同层次、不同水平的教师提供服务,并被灵活掌握与使用。

注释:

①董纯才.《中国大百科全书·教育》.转引自谈永康《不可惟教参独尊》.《天津师范大学学报(基础教育版)》.第二卷第四期2001年12月.68页

②袁振国.《教育新理念》.北京:科学教育出版社. 2002年3月.60页

③陈宏杰 周学东 陈仲刘主编《教与学整体设计·高中语文(第四册)》.银川:宁夏人民出版社 学苑出版社.2002年12月.135页

④《素质教育新教案》.北京:西苑出版社.2003年12月第4版.174页

⑤彭刚、张晓东编著.《课程理念的更新》.北京:首都师范大学出版社.2001年12月.22页

⑥钟祖荣著.《学习指导的理论与实践》.北京:教育科学出版社.2001年5月

⑦陶孟和.《社会学科的性质》.转引自李杏保 陈钟梁著.《纵论语文教育观》.北京:社会科学文献出版社 .2001年9月.77页

⑧翟瑞青.《现代作家和教育》.北京:国际文化出版公司.1999年7月.163—164页

(王承柱泰山医学院人口与计划生育学院;李乃新山东省潍坊一中)

- 任务型教学法在初中英语阅读教学中的实施与优化

- 小学道德与法治课教学的优化策略探索

- 例谈高中语文阅读教学点拨技巧

- 小学生规则意识培养的路径探赜

- 高中生物热点问题的解题策略探讨

- 基于任务驱动的小学美术课堂教学研究

- 基于新课标的初中英语听说课设计与实施

- 优化小学语文教学目标设置的策略分析

- 小学数学课时教学目标制订策略探微

- 也谈追梦教育在中职生职业生涯规划教学中的渗透

- 小学生语文阅读兴趣培养刍议

- 微课在小学语文课堂教学中的应用研究

- 高中地理教学中学生综合思维能力培养策略探究

- 简论高中数学解题反思能力的培育

- 浅议高中数学教学中学生数学思维能力的培养

- 基于科学思维培养的高中物理高效课堂建构

- 略论激励机制在班级管理中的构建与实施

- 刍议幼儿园管理艺术

- 反复打磨课程设计对教学效果提升的重要性研究

- 巧用信息技术提升初中语文课堂实效

- 问题导学法在初中数学教学中的应用分析

- 基于多媒体应用的初中地理趣味课堂实践

- 小学语文高年级作文教学现状分析

- 浅谈信息技术在初中美术教学中的应用

- 游戏教学法在小学体育篮球教学中的运用探析

- previsible

- previsibly

- pre-visit

- previsit

- previsited

- previsiting

- previsitor

- previsitors

- previsits

- prevogue

- prevogues

- pre-void

- prevoid

- prevoided

- prevoiding

- prevoids

- prevolitional

- prevolunteer

- prevolunteered

- prevolunteering

- prevolunteers

- prevote

- prevoted

- prevotes

- prevoting

- 神巧

- 神巫

- 神差

- 神差鬼使

- 神差鬼使造化低

- 神差鬼使,不由自主

- 神差鬼遣

- 神应

- 神庙

- 神庙、陵墓前竖立的石雕

- 神府东胜煤田

- 神府灵署

- 神庥

- 神庭

- 神异

- 神异的光辉

- 神异的变化

- 神异的吉兆

- 神异的声响

- 神异的灵验

- 神异经

- 神异,神奇

- 神弓

- 神弛力困

- 神弦